По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

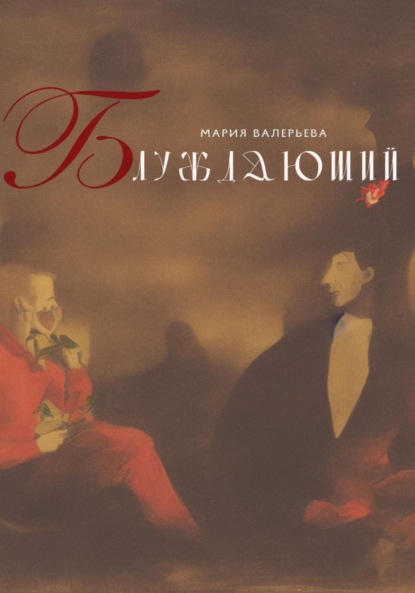

Блуждающий

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Глава XIII: Ягодный этюд

За несколько секунд вся жизнь пролетела перед глазами. Липкий воздух душного номера, так и не ставший прохладным, облепил. Ледяной пот крупными каплями полился по спине.

Тоня сидела на кровати, одну ногу подогнув под себя, а другую – поставив на пол. На первый взгляд спокойная, но во всем теле такое напряжение, что, казалось, Тоня могла в любой момент сорваться с места и вцепиться мне в шею длинными ногтями. Рукав футболки свалился с костистого острого плеча, лучи раннего летнего солнца нежными брызгами окропляли Тонино бледное и измученное лицо. Ее волосы прорежены золотыми нитями, но в глазах, до этого не подававших признаков жизни, тлели огоньки злости.

Я смотрел на нее и боялся говорить. Не знал даже, с чего начать. Как объяснить? Сказать правду? Да это еще хуже, чем соврать. А если соврать? Она же поймет, что я соврал.

– Тонь, я…

– Я вижу, – процедила она хрипло. – Объяснись.

Я испугался, но не мог даже выбросить дневник, все еще его сжимал в руках. Тоня же на него даже не смотрела. Не сводила сосредоточенного взгляда с моего лица.

– Я, я просто…

– Не просто, а по существу, – произнесла Тоня и рывком поднялась с кровати. Я дернулся, уже ожидал удар в лицо, но она даже не пошла ко мне – лишь встала, скрестив руки перед грудью, и слегка качнулась на ступнях вперед-назад.

Лучшее положение для броска. Миг – и ее ногти разрывают мою шею.

– Тонь, я…

– Я помню, как меня зовут.

Ее лицо казалось спокойным, но спокойствие это было не принятием моих раскаяний, а чем-то другим. Ледяной маской. Страшной до морозного холода.

– Тонь, прости, пожалуйста, я…

– Ты закончишь хоть одну мысль сегодня или так и будешь блеять?

Я смотрел на нее, боясь моргнуть. Все происходящее казалось мне сном, но холод, разливавшийся по спине, возвращал к реальности. Я не спал. И в реальности совершил огромную глупость.

Тоня казалась мне неестественно прямой. Она вдруг стала настолько высокой, что еще немного – и проткнула бы потолок макушкой. Лицо Тони, бледное, без единого яркого пятна, черных стрелок и темно-красных губ, – лист бумаги, на котором художник еще не успел ничего изобразить. Белоснежная, с тонкими голубыми полосами вен, исчертившими кисти рук. Губы вытянулись в полоску, разделив лицо на две части, ни одна из которых не выглядела хотя бы немного приятной.

И тогда я, перепуганный, брякнул:

– Тонь, ведь что-то не так.

– Правда? И ты хочешь мне объяснить, что со мной не так? Ты теперь, наверное, специалист.

Я мысленно проклял день, когда сел к ней в машину. Хотя, кто-то уже определенно сделал это за меня.

– Тонь, я просто очень испугался за тебя. Когда у тебя были те приступы! Я испугался, правда, – начал было я, но Тоня вновь не дала мне договорить.

– Ты испугался моих приступов? – Тоня улыбнулась так, что я взрогнул.

– Такого невозможно не испугаться! Я не знал, что с тобой! Тонь, когда ты в машине просила меня дать тебе таблетки, я… Тонь, я хотел узнать, что с тобой, я хотел помочь! – шептал я, а дневник в моих руках полыхал, оставлял на ладонях пузыри воображаемых ожогов.

– И теперь, когда ты порылся в моих вещах, твоей мечущейся в агонии душе стало легче? – протянула она и оскалилась, словно забыла, как улыбаться.

Я дрожал. Ожидал чего угодно: криков, драк, истерик, выдворений меня из номера или даже летального исхода. Но никак не спокойствия, фальшивых любезностей и этой чудовищной улыбки, которая совершенно не собиралась сходить с Тониного лица.

Тоня, разве ж это была Тоня?

– Тонь, я хотел как лучше. Облажался, но хотел ведь как лучше!

– Удивительная добродетель, Дмитрий. Добродетель, достойная величайших сказаний. Жаль, что о таких не слагают легенд. Хотя, может, ты еще успеешь запечатлеть свою.

– Я повел себя как идиот, я знаю! И я не буду просить у тебя прощения, потому что я знаю, что прощать меня нельзя, но…

– Жизнь учит говорить правду лишь тогда, когда ложь сулит тебе проблемы куда более значительные, может, и смертельные, – проговорила Тоня выразительно, словно читала лекцию в университете, и все продолжала улыбаться.

– Что?

– Ты разве говоришь правду?

– Конечно! – Была моя ложь.

Она хмыкнула так, как никогда бы прежде не хмыкала. Так ядовито, что невидимый яд окропил меня.

– Я припомню.

Я очень надеялся, что она просто так упомянула смерть за ложь. Но противоестественная улыбка говорила об обратном.

«Господи, дай мне только выйти из этого номера живым, и я в тебя обязательно поверю», – подумал я, отдаленно понимая, что вряд ли это случится. А вот что именно, появление во мне веры или спасение, решил не уточнять.

– О том, Дмитрий Жданов, что мы говорим правду лишь тогда, когда иного выхода у нас нет. Мы лжем все время, потому что лишь во лжи мы видим благодетель, спасение как для нас самих, так и для всех других. Мы удивительно великодушны в клевете, – медленно произнесла она, чуть склонив голову на бок и продолжая улыбаться. – И правда для нас лишь тогда важна, когда она выгоднее. Мы живем ради выгоды. Вся жизнь – беготня за теми, кто продаст нам лучшее по самой низкой цене.

– Тоня, пожалуйста, прекрати, – прошептал я, – ты меня пугаешь.

– Правда? Как тогда, при моих приступах? Тогда я пугала тебя так же, как сейчас?

Я посмотрел на нее вновь. Зря.

– Сейчас ты пугаешь меня больше.

И Тоня рассмеялась. Клянусь, я никогда не слышал более страшного смеха, чем тогда, в комнате мотеля. Тоня смеялась так, словно и плакала, и кричала от боли, и задыхалась одновременно. Смех ее был уставший, словно ему пришлось пролететь столетия, прежде чем раздаться в четырех стенах и застрять в них эхом. В этом смехе звучали вопли нескольких человек, верещавших на разный лад, и столько невидимой желчи в нем было, что ее хватило бы на многих. Вместе с Тоней смеялся кто-то невидимый, наполнявший комнату объемным плачем.

Как жаль, что я не знал ни одной молитвы. Тогда-то они бы точно пригодились.

– Страх заставляет человека жить. Почувствовав, как конец наступает на пятки и дышит в затылок, все начинают верить в невозможное, – сказала она, отсмеявшись.

Лучше бы и вовсе молчала.

– Я никому не скажу.

– Я знаю, что не скажешь, – спокойно ответила Тоня, пожав плечами.

Улыбка с ее лица, благо, ушла, но вот смешившее ее безэмоциональное выражение казалось еще хуже.