По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

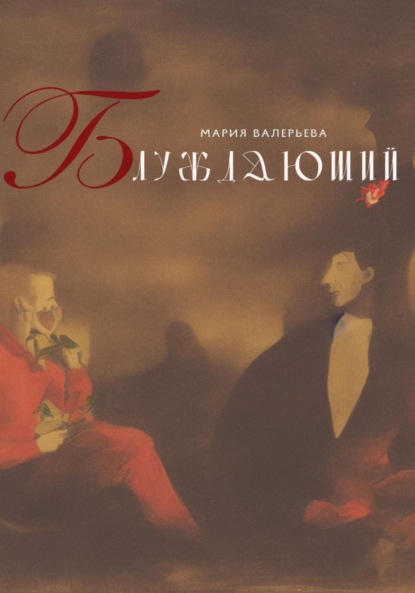

Блуждающий

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Я задумался, кому же могли быть адресованы эти строки. Тоня знала, что кто-то прочитает записи? А, может, и писала кому-то?

Я полистал дальше, искал указатель на год, но так ничего и не нашел. Тоня нигде не подписывалась, ее имя ни разу не промелькнуло, внизу каждой страницы была лишь подпись, кривая и большая как автограф. Даже тех, где читать особенно нечего.

Я думал, что найду в дневнике перепись мыслей, а увидел списки дел.

Тоня, по всей видимости, часто переезжала. Новость не удивила. Ну кому в здравом уме и памяти придет в голову, что Тоня, та Тоня, в болотах чьих глазах затерялась, кажется, пыль всех дорог мира, может жить как-то иначе?

Я видел списки вещей, названия отелей и чьи-то имена с номерами телефонов. Руки чесались позвонить хотя бы по одному, но останавливался. А вдруг те, чьи номера значатся под именами, не ответят? Что это будет значит?

А вдруг…

«Вдруг кто-то из них был на моем месте… Нет, не думай об этом, ты, чертов невротик».

Я залистал назад, к первым записям, и удивился. Они были другие, будто написанные не Тоней. Казалось, она представлялась себе. Или, может, представлялась тем, кому предназначался дневник.

Она жила в небольшом городе на несколько тысяч жителей где-то на пересечении федеральных магистралей, а пейзаж его – пятиэтажки, слепленные «из серых частей конструктора», как писала Тоня, и замазанные «голубиным пометом», не менялся до самой окраины: там начинался частный сектор. Заканчивался город кладбищем, с которым нельзя не повстречаться: все дороги вели мимо. В городе Тониной юности автобусы никогда не ездили по расписанию, на остановках собирались десятки знакомых людей и обсуждали житейские вопросы, а после школы подростки покупали еду в ларьке и шли на заброшки, играть там в карты до темна. Там страшно выходить вечером, не взяв с собой хотя бы ключей, которые можно засунуть между пальцев, а по неосвещенным улицам ходить не стоило после четырех. Писала Тоня, что главнее всего обходить пивные ларьки и сцену в парке-сквере, где частенько собирались компании из школы и танцевали. Солнце в городке заходило над главным и единственным торговым центром.

Я бывал в Тониных городках. В них пахнет пирожками с капустой, щебенкой, засохшей землей на базарной картошке, мокрыми полами в подъездах, автобусными остановками и смиренной надеждой. В некоторых и спустя двадцать лет мало изменилось.

Были в дневнике на первых страницах и заметки о школе, кино, кафе, какой-то подруге, с которой Тоня виделась в школе и обсуждала все подряд. Записи маленькие, написанные, впрочем, достаточно крупным почерком. Зарисовки выпускного платья, с легким кружевом на рукавах, нарисованных крупной штриховкой.

Я остановился на записи о выпускном. Не прочитал ни строчки, а вспоминал и мой, веселый и шумный, который начался вечером в здании сельского клуба, а закончился теплой ночью на берегу речки. Некоторые сбегали домой, переодевались и возвращались, а другие прыгали в воду, освещенную лунным светом, успевая только скидывать костюмы и платья. Вода теплая, почти горячая: в те дни жара стояла жуткая, родители даже посмеивались, что отмечать придется в купальниках и плавках. Мы пили сворованное из кухни шампанское, пели песни под гитару, что притащил Глеб, чтобы удивить мою одноклассницу Дашу, с которой тогда встречался, и провожали школьные годы, искренне веря, что будущее готовило для нас огромное счастье. Ночь пахла мокрым песком и июньскими цветами.

Тонин же выпуской был другой. В большом зале, погруженном в свет фиолетовых ламп, пахло как в комнате ожидания в аэропорту: условной чистотой и замаскированным безразличием. Тоня писала, что вечер совершенно не понравился, потому что с ней никто не танцевал и не разговаривал. Весь вечер она провела за столом, поглядывая на знакомых и друзей в ожидании, что кто-то захочет подойти и поговорить, но каждый находил более интересного собеседника. Тоня так и не выпила шампанского, корсет платья весь вечер ломал ребра, ноги болели от туфель, а парень, который ей когда-то был очень симпатичен, подошел к ней и спросил, свободна ли ее подруга.

Помню, прочитал эти страницы и почувствовал странную радость. Была у Тони все-таки обыкновенная жизнь когда-то. Грустная, но настоящая. Хотя, кто знал, чем она жила до нашей встречи.

Ночной холодный ветер ворвался в номер через форточку. Она обомлела от такого нахальства и шлепнулась о стекло, да так громко, что я посмотрел на Тоню, испугался, что от такого резкого шума проснется. С бившемся в лихорадке сердцем всматривался в ее лицо, но спутница даже не пошевелилась, лежала будто мертвая, испускавшая последние хриплые выдохи.

Я обернулся, отодвинул штору. На улице тихо, гул машин раздавался приглушенно, мир словно погрузился в невидимые кисельные сумерки, и только белоснежная иномарка как-то одиноко покоилась на стоянке. Все фары выключены, а внутри, казалось, никого нет. Но что-то зловещее было во всей этой обстановке: пустота, черная улица, освещенная лишь одним фонарем, выключенный у всех свет и странная машина, появившаяся на пустыре ниоткуда. Словно вестник чего-то важного среди мглы.

Я отвернулся. Мало ли, может, это машина хозяина мотеля, ну в самом деле. Не на вертолете он же сюда прилетал.

И стал листать дальше.

Добрую четверть записной книжки занимали односложные записи в один абзац о жизни, скучном лете в квартире и во дворе с соседскими девочками, пока те не уехали в лагерь, прогулках по парку, вскоре прекратившихся, тихие вечера в окутанной молчанием комнате, проведенные за чтением книг и разглядыванием журналов «Bravo» и «Вокруг света». Я почти удостоверился в нормальности Тони, хотел закрыть дневник и отложить геройства на потом, но вдруг перевернул еще одну страницу.

И в миг все изменилось.

Записи Тони стали длинными, изменился даже почерк, превратился в изящный и какой-то чересчур острый. Казалось, она описывала воспоминания так старательно, чтобы запомнить их, словно боялась, что исчезнут. Только вот большую часть записей занимали какие-то совершенно пространные мысли, а самое важное съежилось в несколько строк.

Содержание записей стало пугающим.

«Я не верю, не могу поверить, что это реально, – писала она, а буквы были настолько острые, будто старались уколоть через бумагу. – Понимаешь, я готовилась к любому исходу, но только не к такому. Это слишком страшно осознавать. Я пыталась не писать об этом, хотя бы здесь не видеть правды, но молчать слишком сложно. Понимаешь, пройдет неделя, может, две или даже месяц, и ничего ничего не изменится. Оно, кажется, никогда не уйдет. Что делать? Как же мне тяжело, а ты, бездушная деревяшка, даже не можешь мне ничего ответить. Как фигово на душе…»

Я прочитал тогда эту запись много-много раз, просмотрел все, что окружало ее, но так ничего и не понял. До этого никаких подобных записей не было. Тоня писала о болезни, но не говорила, кто именно болел. Какое-то третье лицо, так и оставшееся безымянным, но пугавшим меня своей неизвестностью. Много записей были посвящены этому человеку, разворотов пять, исписанных мелким почерком. Тоня будто бы вела дневник его самочувствия.

А потом лицо обрело очертания, черные, развевающиеся от дуновеновения ветра:

«Он черный, плотный, как резина, обнимает широкими руками, вжимает в мягкое тело, тянет за уголки губ, чтобы заставить улыбнуться, когда я хочу плакать. Он сторожит меня, как сторожит охранник на кладбище. Он следит, чтобы я не ушла, хотя знает, что не смогу. Что прикована к нему, как к себе, и не готова сделать последний шаг. Он не оставляет меня, идет следом куда бы ни пошла. Он всасывается в меня. Я вижу его даже в отражении.

Что реальность, а что – сон? Но если бы спала, не боялась бы так. Я чувствую его, как он лежит позади меня в кровати, сжимает в холодных руках, а у меня не остается сил противостоять. Может я – его эксперимент?»

Я закрыл этот разворот и поднял голову к потолку. Ровный, белый, всего несколько трещин. Рассыпается, как я внутри. Ну почему, почему я не могу просто пройти мимо?

Тоня комкала страницы и, кажется плакала, писала вновь и зачеркивала. Я уже даже перестал читать, боялся, что и сам расплачусь.

«Ты отвратителен, Дима, ты просто отвратителен! Ты влезаешь к Тоне в душу и топчешь ее своими грязными кроссовками!» – повторял я про себя, но что-то неописуемо противное и желанное заставляло читать дальше. Мое человечное «Я» куда-то улетучилось, уступив свое место «Я» бесчеловечному, животному.

Глубоко вздохнув, я вновь раскрыл книгу, перелистнул страницу и, к моему удивлению, увидел на ней просто огроменную кляксу. Раковой опухолью оно разлилось по искусственно состаренной бумаге. Я потрогал кляксу пальцем – сухая и плотная. Где вообще можно взять столько чернил? И зачем заливать ими целый разворот?

Я потрогал пустые страницы, следовавшие за залитыми краской. На них еле-еле прощупывались буквы.

«Значит, писала что-то, а потом решила забыть,» – решил я и, даже немного жалея, что не могу читать подушечками пальцем, залистал дальше.

Больше упоминания черной субстанции не появлялись. Долго записи в дневнике были вообще какие-то пространные и непонятные, рассказывавшие обо всех вокруг, но только не о Тоне. Зато появилось нечто другое.

Она писала о каком-то деле. О чем-то, что боялась называть, чтобы «не спугнуть фортуну», словно ручка и бумага могли как-то повлиять на ее будущее.

«Я почти закончила половину. Все идет как никогда лучше. Боль уходит, странно. Я стараюсь, работаю ночами, куда бы то ни было хожу только после нескольких доз кофе, чтобы не уснуть в пути, но чувствую, как становится легче».

Несколько разворотов были усеяны маленькими абзацами, в которых постоянно говорилось только о работе, словно ничего, кроме нее, в жизни Тони в тот момент не существовало. Она писала о вдохновении, о стараниях и слезам, заливавшим страницы, усеянные словами о помощи, которую она так искала, но, по всей видимости, так и не нашла. Затем несколько страниц было пропущено. Вскоре снова начались записи, повествование о куче книг, которые она читала. Списки, столбики которых по три-четыре штуки усеяли каждую страницу, перечисляли романы и рассказы, повести и сборники стихов, которые Тоня прочитала, некоторые даже писались с указанием возраста, в котором были прочитаны. Так я понял, что Тоне на момент написания этих списков было около девятнадцати. И еще, оказывается, она не врала: список книг был огромный, что, кажется, Тоня прочитала все на свете. Но вот после цифры девятнадцать все годы вновь исчезли.

И вот, когда мои глаза наконец-то прочитали несколько не очень-то интересных описаний очередной книги, появилось что-то по-настоящему интригующее.

После нескольких вырванных листов появилась достаточно короткая, написанная черной ручкой, запись, и даже почерк изменился.

«Знаю, зачем ты заставил меня сделать это. Зачем приказал поковыряться в мозгу и вытащить оттуда все, что хотелось бы зацементировать на страницах. Мне так хорошо, как никогда ни было. Даже не чувствую, как тянет к земле».

Я перечитал эту маленькую, стоявшую в сиротливом одиночестве на пустом развороте, запись и, кажется, догадался: Тоня писала по памяти. Может, то, что считала нужным запечатлеть. Но почему-то я так и не увидел ни одной записи про ее семью.

Тоня писала о жизни в общежитии, кажется, в Москве, но ни разу город не объявился. Я догадался только потому, что Тоня много раз писала о том, какой красивый главный корпус МГУ. Но прочитав пару записей, бросил: и тут все было обыденно: соседки, пары, какие-то пространные размышления.

Я пролистал еще несколько залитых и перечеркнутых страниц, кое-где даже замаскированных под «замазкой», и очутился на развороте, где почерк Тони стал таким, в который можно было поверить: документ, подписанный ее рукой, все еще лежал в сумке.

«Я не хочу больше возвращаться в ту жизнь. Я так мечтала о любви, что, засыпая после тяжелого дня, хотела только оказаться хоть в чьих-то объятиях, почувствовать жар чужого тела и услышать, как кто-то хмыкает и шепчет мне на ухо, что любит. Я столько искала, проливала слезы в одиночестве, обнимая подушку в кромешной темноте комнаты, что сейчас, наконец-то встретив тебя, могу вздохнуть. И кажется мне, что никогда прежде я не дышала так свободно…»

Я вздрогнул.

«Неужели Тоню никто никогда не любил? – подумал я. – Такого ведь быть не может, были ведь у нее родители, друзья. Конечно, личность она не очень-то обычная, да и подход к ней чуть ли не на минном поле приходится выискивать, но ведь определенно заслуживает быть любимой».

Даже больше – Тоня должна быть любимой. И мне стало даже как-то жаль ее.

Но потом все переменилось, и на страницах появился кто-то.

«Помнишь нашу первую встречу? Помнишь песни тишины в свете мрака, когда звуки живых замерли, чтобы отдать вечность нам? Помнишь, как я смотрела на тебя, с испугом, но благоговением? Ты говорил, что не обидишь, что не бросишь, что всегда, отдавая часть себя, будешь рядом.

Я даже боюсь говорить о нас, о том, что было до и после. Кроме нас ничего ничего не было и не будет».