По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

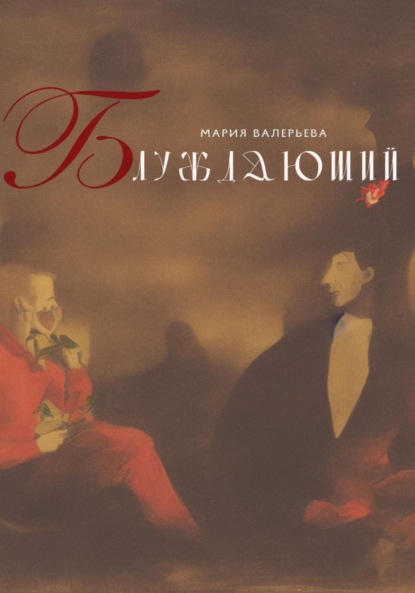

Блуждающий

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Помню, как рассказала тебе о своем секрете. Ты принял его спокойно, словно готовился стать моим доверенным вечность.

Я бы не смогла также. Ты слишком велик для меня, ты безграничен, ты не ходишь по земле, потому что она тебя не выдержит. Твоей любви хватит, чтобы объять весь Земной шар. Давно не звонила семье, но и не чувствую надобности. Они винят меня, а ты говоришь, что они просто ищут хотя бы кого-то для обвинений, лишь бы только успокоить свои души. Я чувствую, ты любишь. Но знаю, должна измениться. Ради нас обоих. Чтобы наша вечность была безупречной».

Я не знал, кому Тоня признавалась в любви, но одно я понял точно – она очень любила вырывать листы.

На одном из разворотов я увидел новое имя, которого прежде не встречал. На поле боя появился Виктор. Все листы, шедшие до этой записи, были вырваны.

«…Ты сказал, что он должен мне помочь. У него и связи, и опыт и все-все, но мне страшно идти на встречу. Я видела его фотографии, читала о нем. Да и вообще, кто же не знает Виктора? Тот, кто хочет хоть чего-то добиться в жизни, обязательно должен знать его. Но ты сказал, что он – твой хороший друг и что мне совершенно нечего бояться. Но мне все-таки очень страшно. А вдруг я скажу что-то не то? Как жить дальше?»

В то время я, конечно же, никакого загадочного Виктора не знал. Знакомых Викторов у меня было достаточно, но среди них не было никого хотя бы немного необычайного. Более того – об этой известной персоне и не слышал никогда, хотя, по моему мнению, если человек известен в Москве, то и по всей России его тоже знать обязаны.

Следующие записи уклончиво рассказывали о каком-то клубе.

«…Сегодня вечером Виктор тоже был в клубе. Сидел за столиком с каким-то мужчиной и болтал с ним. Когда мы вошли, Виктор обернулся. Его прекрасное лицо, обагренное красным светом, исходящим от лампы. Я неловко помахала ему, а он, как обычно, расплылся в своей странной улыбке, которая, впрочем, никогда не предвещает ничего хорошего. Хотела бы и я также загадочно улыбаться. Только вот мне это не светит».

Я невольно хмыкнул. Вот уж улыбаться загадочно Тоня точно научилась.

«…Мы очень долго с Виктором разговаривали, и он меня уверил, что абсолютно все решит. Мне же только доделать конец, который ему не очень нравится. Виктор говорит, что хеппи-энд – это самое отвратительное, что можно придумать. Что страдания дают пищу для размышлений, а счастье – тормозит развитие. Он говорит, что у меня талант.

Все больше времени мы проводим вместе, а меня словно засасывает в водоворот. Жизнь изменилась – мои желания, кажется, сбываются. Потом все станет еще лучше. Виктору совсем не нравится, что я начала курить. Он говорит, что курящие женщины выглядят совершенно не элегантно, как все привыкли думать, а скорее дешево, и о нашем договоре и слышать не хочет».

И все-таки я был не согласен с Виктором. Курящая Тоня выглядела весьма элегантно.

И вдруг что-то изменилось. На одной из страниц вдруг появилась запись, которая точно не была Тониной. А все потому, что внизу стояла подпись: ваш В.В.

Запись была небольшая, всего в пару строк, но я запомнил ее и даже ночью смогу повторить: «Ты всегда говоришь, что он хочет слышать. Поверь, дорогая, лишь глупец внемлет чужим желаниям, а ты умна. Твои слова – оружие. Так используй его. Преврати жизнь в искусство – так ты обретешь вечность. Других убедить легко, а себя – невозможно».

Я, еще раз взглянув на Тоню и убедившись, что она спала, судорожно перелистнув несколько листов, принялся читать уже вразнобой. Времени высматривать у меня не было – нужно же было и следы замести.

Весь мир перестал существовать, и тьма, которая плотным куполом накрыла все вокруг, щупальцами забралась в меня и очернила. Все стало иным, окрасилось мрачными красками. Я не выдержал, сходил, умылся холодной водой – почему-то меня все еще клонило в сон. Вернулся, а Тоня все спала. Дневник сам по себе раскрылся на какой-то из страниц, будто приглашая. И я не мог противиться ему.

Тогда бы я не мог сказать, что прочитал, но сейчас, когда держу их в руках, могу переписать с листов. Хотя, уже знаю их почти наизусть.

Тоня писала о чем-то, что понять было невозможно, кричала на себя, на каких-то страницах были даже красные отпечатки пальцев, но я искренне надеялся, что это просто краска. Она писала о боли, страхе, снах, клубах и темных комнатах, бессонных ночах, одиночестве и поисках и о чем угодно, что вряд ли бы встретилось мне в жизни, и оттого – непонятное.

Но одна запись оказалась переломной. Она ютилась на пустом развороте, а до нее не было ничего подозрительного.

И вот, наконец-то, что-то свершилось.

«…Крис говорил, что я почувствую разницу с первых мгновений, но прошло уже несколько часов, а мир все тот же, что и был до этого – серый и безликий. Вдруг дверь распахнулась, мрак прогнал столб желтого света, который чуть не ослепил меня. Запахи клуба, которые мне так не нравились, вернулись.

Ты спросил, как я себя чувствовала. В тот момент твой голос звучал как-то особенно чарующе.

Ты медленно подошел к кровати. Уселся рядом и стоило тебе слегка наклониться, как терпкий аромат духов окутал меня благоухающим шарфом. Холодная ладонь твоя нашла мою, коснулась горячих от лихорадки пальцев и обожгла.

Первое слово было болезненным. Казалось, что губы пришлось разорвать, испить собственной крови.

Ты хмыкнул и посмотрел на меня так, что боль пропала.

Знаю, милый, я всегда была твоей мечтой. Но хотелось большего. Хотелось быть мечтой всего света. Чтобы все, до кого доходит благословение солнца, шептали мое имя и улыбались. Я всего лишь хотела дарить людям улыбки. Разве слишком много попросила?»

Несколько страниц залили чернила. Листы, спасшиеся от вырывания, в отличие от пары предшественников, скомканные, но разглаженные, а на них красиво, словно узором, выведены обращения, похожие на прощальные открытки:

«Жарко и жалко, что боли больше нет. Я пережила страх агонии, чужие руки не удержали, я упала во мрак. Все в один момент будто бы окаменело.

Сны… Я не могу больше спать. Ты уверяешь, что так и должно быть, но я понимаю, ты врешь. Милый, ты врешь ради нас. Пошепчи своему творению, Пигмалион, что рассыпаться хорошо, но ты не соберешь меня снова. Ты создашь новое, а я останусь прахом на земле.

Я хочу верить тебе, как всегда, но не люблю ложь.

Жизнь превратилась в ночной кошмар, от ужасных мыслей не скрыться, мой разум сжирает меня. Я не помню себя, память объял туман. Кто я? Не могу смотреть в зеркало и видеть другого человека. Во мне нет уже ничего. Я раскрываю рот, и я – снова не я. Меня не осталось нигде, везде лишь Она.

Милый, я сбежала. Я лишь помогала адскому пламени разгореться. Душа моя потеряна. Ничего уже не спасти.

Я спустила машину в реку. Пусть все думают, что я умерла. Знаю, вы не поверите. Вы найдете даже на той стороне, если она есть. Но я хочу осуществить начатое. Мое турне по свету только начинается. Мир еще получит мою улыбку».

Несколько страниц залили чернила. Листы, спасшиеся от вырывания, в отличие от пары предшественников, скомканные, но разглаженные, а на них красиво, словно узором, выведены обращения, похожие на прощальные открытки:

«Ты думаешь, что я слабая. Знаю. Ты шепчешься с собственным отражением, когда твои владения пусты, а оно отвечает лишь то, чего ты желаешь. Ты превосходно надрессировал его, оно думает, как ты, а ты никогда не подумаешь о себе плохого.

Но, поверь, ты не знаешь, на что я способна. Я – вижу, я – чувствую, а ты – только рисуешь. Ты не знаешь о жизни ничего, потому что никогда не жил. Ты создал жизнь, а я вынуждена проживать ее. Она жестокая. И когда-то тебе отплатит.

Ты ослеп, когда любовался собственным отражением. Твой яд отравил этот мир, а ты продолжаешь уверять, что зло всегда прячется за моей спиной. Что ж, сейчас я вижу его».

Я вздрогнул, но дневника не отпустил, продолжил, перевернул страницу и увидел новое обращение. Как хорошо, что тогда не знал французского. Погладил оборванный край вырезанного листа. И читал:

«Ты умеешь обманывать. Ты – мастер человеческой души. Ты шептал, как красивы мои глаза, как хорошо они видят жизнь, и знал, что я поверю. Я верю, милый. Мои глаза цвета болотных вод, в которые ты отпустил меня, когда я отвлеклась. И они затянули меня, но я не злюсь. Так нужно. Ты всегда говорил, что жизнь случается лишь с теми, кому нужно доказывать силу. И я докажу. Ты будешь мной гордиться.

Rencontrerons-nous dans les cieux, милый, но даже там мы не увидимся. Не он создал меня. Ты. Только ты. И только тебе я приведу послушника. Пусть он внемлет твоим речам. А я – уйду.

Даже смерть не разлучит нас. Но я не собираюсь умирать».

Я дрожащими руками пролистал записи, многие из которых были выдраны наполовину, и открыл самую последнюю, которую Тоня написала совсем недавно. Скорее всего, при мне. И обомлел.

«Времени осталось мало, но я чувствую, что наконец-то нашла подходящего. Это мое прощальное представление. Мрак идет следом, но еще есть время. Это – подарок. Не потеряйте его.

Прощайте».

Стоит ли говорить, как я перепугался, когда прочитал это? Я был уверен, что запись посвящалась мне, но все еще отчаянно ничего не понимал, все казалось какой-то насмешкой. Театром. Словно это было всего лишь новое действие.

Но в самый ответственный момент, когда нужно было спасаться, тело вновь меня подвело. Голова стала свинцовой, руки налились неописуемой тяжестью, глаза видели перед собой лишь туман, а мысли путались.

Я бился с дремотой, мотал головой, погружаясь в дурман все больше, словно дневник сам пытался усыпить меня. Но, как бы ни старался противиться вдруг навалившемуся на меня дурману, вырубился, не успев даже подняться с кресла.

Всю ночь мне снились кошмары, а разбудил меня только ядовитый и хриплый возглас Тони.

– Что ты делаешь?

Я распахнул глаза и, в мутном свечении, объявшем комнату, увидел, что так и не выпустил дневник Тони из рук.