По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

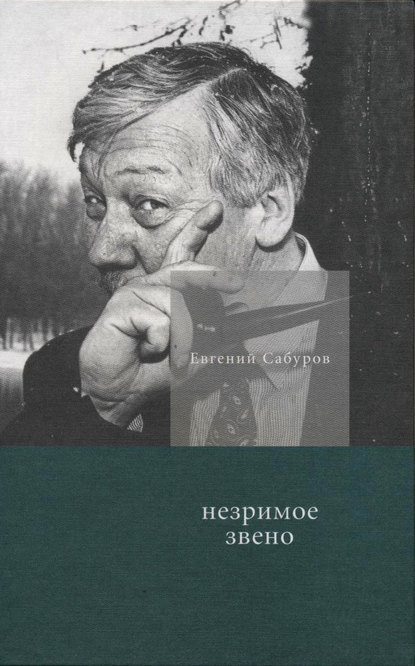

Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

из домов и из трамваев

из мостов, и я, листая

улицы вошел в вокзал,

где стремительнейший поезд

разрывая теплый воздух

разгремелся разбегаясь

выстрелом сухим и грозным.

Я же влажный нежелезный

и по сути и по телу,

для вокзала бесполезный,

что я тут собрался делать?

Что приперся и стою?

То ли сесть на электричку,

то ли прочирикать птичкой

жизнь свою

в своем раю?

То ли сесть, покинуть город,

яблоко свое достать

и хрумчать им зло и гордо,

пока поезд будет мчать?

То ли развернуться важно,

и совсем уйти с вокзала?

Нам, мол, нежелезным, влажным

много ль надо? – надо мало.

Я стою. За мной Пандора,

притащив дурацкий короб,

ждет, когда же ей раздоры

выпускать на этот город.

Уходи-ка ты домой

да лицо свое умой,

также руки б не мешало.

Нас и без тебя достало.

«Даже верить невозможно…»

Даже верить невозможно

в то, что жизнь легка, проста

и ясна как пустота

плоско-блеклая, порожняя.

В ней извивы, глубина,

смерть ее сопровождает,

даже если не видна,

мысли бедные рожает.

И в круговращеньи воль,

в обреченности осенней

анекдота злая соль

проступает на коленях.

Голенький стоишь впотьмах,

думаешь: «– а может статься,

чтобы не сойти с ума,

надо просто улыбаться».

Море светлое вперед

простирается до края

взгляда. Я живу наоборот

тем вещам, что понимаю.

Я балдею, я стою,

хоть и невозможно верить.

Волю шаткую свою

твердо заношу в потери.

Тонкий профиль пустоты,

осязаемый в подводном

царстве – чаемая ты,

голод, познанный голодным.

Возвращайся, возвращайся,

мой усталый теплый кролик,

сложно понимая счастье,

но не выходя из роли.

И стремясь в моря молитвы

порознь и вместе вы

ускользая похвалите

мир белесой синевы.

«Был август глух к страданьям всех супругов…»

Был август глух к страданьям всех супругов,

был август скуп на шепот и на крик.

Был август как старик похоронивший друга

последнего и не читавший книг.

Он медленно бродил по набережной Ялты,

подкармливая чаек и жуя

свой одинокий хлеб, и сам себе семья

под шляпу заправлял желтеющие патлы.

Седые августы числом сорок четыре

из мостов, и я, листая

улицы вошел в вокзал,

где стремительнейший поезд

разрывая теплый воздух

разгремелся разбегаясь

выстрелом сухим и грозным.

Я же влажный нежелезный

и по сути и по телу,

для вокзала бесполезный,

что я тут собрался делать?

Что приперся и стою?

То ли сесть на электричку,

то ли прочирикать птичкой

жизнь свою

в своем раю?

То ли сесть, покинуть город,

яблоко свое достать

и хрумчать им зло и гордо,

пока поезд будет мчать?

То ли развернуться важно,

и совсем уйти с вокзала?

Нам, мол, нежелезным, влажным

много ль надо? – надо мало.

Я стою. За мной Пандора,

притащив дурацкий короб,

ждет, когда же ей раздоры

выпускать на этот город.

Уходи-ка ты домой

да лицо свое умой,

также руки б не мешало.

Нас и без тебя достало.

«Даже верить невозможно…»

Даже верить невозможно

в то, что жизнь легка, проста

и ясна как пустота

плоско-блеклая, порожняя.

В ней извивы, глубина,

смерть ее сопровождает,

даже если не видна,

мысли бедные рожает.

И в круговращеньи воль,

в обреченности осенней

анекдота злая соль

проступает на коленях.

Голенький стоишь впотьмах,

думаешь: «– а может статься,

чтобы не сойти с ума,

надо просто улыбаться».

Море светлое вперед

простирается до края

взгляда. Я живу наоборот

тем вещам, что понимаю.

Я балдею, я стою,

хоть и невозможно верить.

Волю шаткую свою

твердо заношу в потери.

Тонкий профиль пустоты,

осязаемый в подводном

царстве – чаемая ты,

голод, познанный голодным.

Возвращайся, возвращайся,

мой усталый теплый кролик,

сложно понимая счастье,

но не выходя из роли.

И стремясь в моря молитвы

порознь и вместе вы

ускользая похвалите

мир белесой синевы.

«Был август глух к страданьям всех супругов…»

Был август глух к страданьям всех супругов,

был август скуп на шепот и на крик.

Был август как старик похоронивший друга

последнего и не читавший книг.

Он медленно бродил по набережной Ялты,

подкармливая чаек и жуя

свой одинокий хлеб, и сам себе семья

под шляпу заправлял желтеющие патлы.

Седые августы числом сорок четыре

Другие электронные книги автора Евгений Сабуров

Тоже мне новости

1.6

1.6