По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

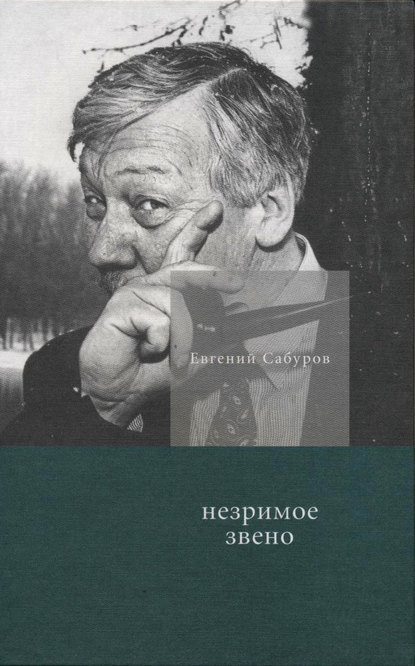

Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Из подъезда вышел вон

Николай Иваныч.

И какой тебе резон,

ты же врать не станешь?

Он заехал не ко мне,

ни к Петру, ни к Павлу.

Но приятно знать во сне,

что тебя листают,

что тобой оборотясь

призраки являются,

незавязанная связь

будоражит яйца.

В небо пущена стрелой

неподвижность встречи,

это битое стекло,

это тело всем назло,

мартовские плечи.

Я смотрю устало вниз.

Как летать легко мне!

Примирись и улыбнись,

улыбнись спокойно.

«Пыльный подоконник. Переплеты рамы…»

Пыльный подоконник. Переплеты рамы.

Канцелярский стол и полки желтоваты.

В красноте заката

на обоях заплясала

тень от лампы.

– Как болят колени! – ты сказала.

Пьяный обернулся к лицам окон,

несочувствующею рукою вверх подался,

на пол медленно сползая.

Пепел на полу. Усталость.

Он садился как-то боком.

– У меня болят колени, – ты сказала.

«Зачем же властвовать и задавать вопросы…»

Зачем же властвовать и задавать вопросы?

Поют скворцы, и пьют вино

у магазина холодным майским утром.

Нам дано

быть мудрыми,

но это мы отбросим.

Зачем же властвовать и мелкой сытой дробью

свой голос насыщать?

Пятиэтажная стена на зелень вдовью

глядит как на тщету душа

и ах! как хороша

воздушная листва, наполненная свежей кровью.

Чуть мы устали, нас уже забыли.

Сквозь ясное лицо, повернутое вверх,

струится свет,

которого и нет.

Когда хозяйку посещает смерть,

квартира богатеет пылью.

Зачем же властвовать?

Воздушная истома

холодною весной ложится на порог,

взлетела ласточка

и серый свой творог

прислюнила под самой крышей дома.

«Мы повергнуты в отчаянье…»

Мы повергнуты в отчаянье,

к нам обращены упреки,

нам назначены печальные,

справедливые уроки.

Мы в саду. Над нами звезды.

Холодно. Пора бы в дом —

посидеть, пока не поздно,

за обеденным столом.

Ты диктаторствуешь пылко,

мельтешится речь лихая,

только посреди улыбки

замолкая и вздыхая

вдруг. Закусками и уткой

мы сопровождаем водку.

То, что жить темно и жутко,

мы воспринимаем кротко.

Николай Иваныч.

И какой тебе резон,

ты же врать не станешь?

Он заехал не ко мне,

ни к Петру, ни к Павлу.

Но приятно знать во сне,

что тебя листают,

что тобой оборотясь

призраки являются,

незавязанная связь

будоражит яйца.

В небо пущена стрелой

неподвижность встречи,

это битое стекло,

это тело всем назло,

мартовские плечи.

Я смотрю устало вниз.

Как летать легко мне!

Примирись и улыбнись,

улыбнись спокойно.

«Пыльный подоконник. Переплеты рамы…»

Пыльный подоконник. Переплеты рамы.

Канцелярский стол и полки желтоваты.

В красноте заката

на обоях заплясала

тень от лампы.

– Как болят колени! – ты сказала.

Пьяный обернулся к лицам окон,

несочувствующею рукою вверх подался,

на пол медленно сползая.

Пепел на полу. Усталость.

Он садился как-то боком.

– У меня болят колени, – ты сказала.

«Зачем же властвовать и задавать вопросы…»

Зачем же властвовать и задавать вопросы?

Поют скворцы, и пьют вино

у магазина холодным майским утром.

Нам дано

быть мудрыми,

но это мы отбросим.

Зачем же властвовать и мелкой сытой дробью

свой голос насыщать?

Пятиэтажная стена на зелень вдовью

глядит как на тщету душа

и ах! как хороша

воздушная листва, наполненная свежей кровью.

Чуть мы устали, нас уже забыли.

Сквозь ясное лицо, повернутое вверх,

струится свет,

которого и нет.

Когда хозяйку посещает смерть,

квартира богатеет пылью.

Зачем же властвовать?

Воздушная истома

холодною весной ложится на порог,

взлетела ласточка

и серый свой творог

прислюнила под самой крышей дома.

«Мы повергнуты в отчаянье…»

Мы повергнуты в отчаянье,

к нам обращены упреки,

нам назначены печальные,

справедливые уроки.

Мы в саду. Над нами звезды.

Холодно. Пора бы в дом —

посидеть, пока не поздно,

за обеденным столом.

Ты диктаторствуешь пылко,

мельтешится речь лихая,

только посреди улыбки

замолкая и вздыхая

вдруг. Закусками и уткой

мы сопровождаем водку.

То, что жить темно и жутко,

мы воспринимаем кротко.

Другие электронные книги автора Евгений Сабуров

Тоже мне новости

1.6

1.6