По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

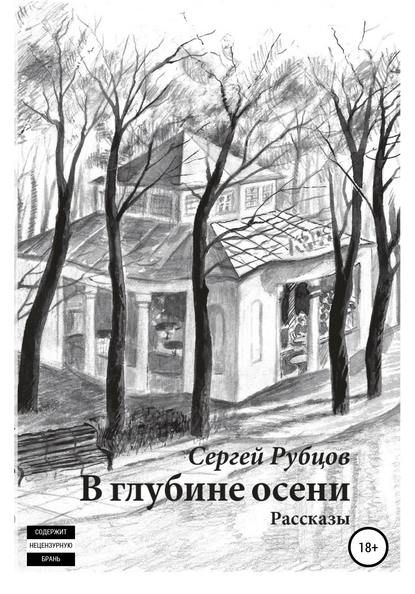

В глубине осени. Сборник рассказов

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В молодости нет ни времени, ни желания оглядываться назад. Молодость стремительна, легкомысленна, кажется, что впереди если не вечность, то бесконечность дней и лет. Приближение неизбежного конца само по себе не страшно, но я боюсь, что вместе со мной растворятся в небытии судьбы и лица моих близких: прадедов, дедов, родителей, друзей – словом, мои корни.

Так возникла мысль – написать «Семейный альбом». В нём, как в обычном альбоме семейных фотографий, могут быть на одной странице прадеды и правнуки, выпадать не вставленные в уголки фотографии далекого прошлого и сегодняшние, забытые события, даты, лица.

Это не парадные портреты, а скорее эскизы, наброски. Эти короткие записки – лишь слабая мимолётная тень, оставленная родными людьми в моей памяти.

И ещё мне хочется, чтобы «перелистали» этот альбом те, кто так тоскует по «твёрдой сталинской руке», чтобы пошатнулась в них уверенность в том, что рука эта не коснётся их самих, их родителей, их мужей, жён и детей.

Патриарх

Мой прадед со стороны матери – Фрол Востриков. Фигура колоритная. Был высок ростом, жилист и силен. Характер у Фрола властный, жёсткий, а порой и жестокий. Жил и хозяйствовал в Тамбове. Он сам и старшие сыновья, в том числе и мой дед Василий, занимались извозом, то есть перевозили на лошадях грузы. Упорным каторжным трудом прадед поставил своё дело, как сейчас сказали бы «бизнес», вырастил дюжину детей, построил два дома, полные невесток, зятьёв и внуков. Всё бы ничего. Только к власти пришли большевики, а такой чумы не дай Господь никакому народу. К концу 20-х годов, после относительной свободы и оттепели нэпа, товарищи коммунисты стали «завинчивать гайки». Отобрали один дом и большую часть лошадей. Глядя, как рушится дело всей жизни, как труды его, кровь, пот и слёзы превращаются во прах, Фрол возопил и затосковал, подобно ветхозаветному Иову. Сердце его не выдержало страданий, и он в скорости отдал Богу душу.

Судя по фотографии и со слов родни, я лицом похож на него.

Дед Иван

Сведения о нём у меня скудные. Знаю его только по рассказам отца. Предки Ивана Филипповича были волжскими казаками, бежавшими от голода и осевшими в тамбовской деревне. Роста он был невысокого, жгучий брюнет и носил здоровенные казачьи усы. Дед сапожничал: строил обувку, тачал сапоги и боты. Следуя ремесленной привычке – любил выпить. Как рассказывает отец: курил трубку, но никогда не затягивался. Во хмелю был драчлив и скандален. Тогда доставалось моей бабке Хавроше, иногда и до крови. Бил тем, что попадётся под руку. Перепадало и детям.

Пьяный, задирался с соседскими мужиками, за что был ими нещадно бит, но, как правило, спасал от увечий его закадычный друг и собутыльник, забойщик скота – «боец», как называли его в деревне – мужик огромного роста, неимоверной силы, с пудовыми кулачищами, которого боялась не только деревня, но и весь район. История не сохранила его имени.

Дед приучал и моего отца к сапожному ремеслу, но обучение было жёстким, так что не могло понравиться мальчишке. Крепко досталось отцу, когда он от почти готовых сапог отрезал кожу с голенища, чтобы смастерить рогатку. Отходил его дед шпандырем так, что он запомнил это на всю жизнь. Для тех, кто не знает, шпандырь – это ремень, которым сапожник крепит работу к ноге. Отсюда – хлёсткое словцо «пришпандорить». Отец мой почувствовал это словцо на собственной шкуре.

Перед войной семья из деревни переселилась в райцентр, в Токарёвку, благо, она находилась в двух километрах от деревни, на Пушкинскую улицу. Здесь и провёл дед Иван свои последние вольные дни. В начале войны, осенью 1941-го года, его посадили.

Дело было так.

Началась война, и со всего района стали собирать призывников в райцентр, где формировали команды и отправляли эшелонами на фронт. Пока шло формирование, призывников размещали на постой по домам, в которых было хоть сколько-нибудь свободного места. Поселили и в дом деда, и в соседние по улице дома. Место по хатам хватало, а вот спать ребятам было не на чем – на голом полу не положишь. Вот и придумали некоторые «смышленые головы» выход. За окраиной Токаревки начиналось колхозное поле. Хлеб летом 1941-го скосить-то успели, а обмолотить, по причине нехватки мужиков и лошадей – их позабирали на фронт – ещё нет, и хлеб стоял на поле в снопах. Вот эти снопы и стали таскать по домам на «подстилку» для солдат. Конечно, все понимали, на что идут, и про «закон о колосках» знали, но по русской привычке надеялись на авось. Может, пронесёт, призывников отправят, а зёрнышки можно будет обмолотить и смолоть муку – вот тебе хлеб да лепешки! Такая вот крестьянская хитрость. Только деду Ивану эти зёрнышки очень уж дорого встали: увидел колхозный бригадир, как дед тянет сноп домой, – ну и доложил куда следует. Таскали многие, а попался он. Время сталинское, злое, военное – загремел мой Иван Филиппович на три года срока. В какой лагерь он попал и как умер, неизвестно. Только получила бабка Хавроша весной 1942-го года справку, что такой-то умер тогда-то. И всё – ни места захоронения, ни причины смерти. Можно только догадываться о причинах. Все возможные варианты подробно описаны Солженицыным в «Архипелаге». Вышло, что вся цена человеческой жизни – сноп колосков.

Бабушка Хавроша

Так её звали все соседи в Токарёвке, тамбовском районном центре. Была она мала ростом, быстрая в движениях. С татарским разрезом глаз. В вечном зелёном клетчатом платке и в потёртом, траченном молью и временем пальтишке. Нюхала табак – ноздри у неё постоянно были в серой табачной пыли. Родила она с моим дедом Иваном восемь детей, но пятеро умерли ещё в детстве. Отец мой – Валентин – был назван в честь умершей любимой дочери деда Ивана – Валентины. После её смерти дед сказал: «Кто родится следующим – назовем её именем». Родился мой отец.

Дети постепенно разъехались кто куда. Осталась Хавроша одна. Помню, приезжали мы к ней в гости, когда жила она в райцентре ещё на Пушкинской улице, в старом домике с соломенной крышей, из которого забрали по «закону о колосках» её мужа Ивана, моего деда, под арест, на суд, на этап.

Хавроша всегда загодя готовилась к нашему приезду. Покупала для меня мёд, варенья, конфеты, а отцу водочки. Сейчас я удивляюсь, как она всё это делала на свою нищенскую пенсию в 10—12 рублей. На радостях, за приезд, бабуся опрокидывала стопочку и начинала с прибаутками и частушками плясать: «Эх, и татушнички, и мамушнички!» – хрипловато выводила она, притопывая босой ногой. Жаль, что был я мал и не запомнил её репертуара. Были у неё частушки, как я теперь понимаю, и не совсем приличные.

Я был ещё маленький, но уже шустро бегал. Родители вместе с бабушкой сидели за столом на кухне. Я играл какими-то игрушками в комнате. Между кухней и комнатой висела занавеска. Хавроша, желая угостить нас своими соленьями, полезла в погреб, который находился посередине кухни. Открыла крышку. Спустилась по лесенке. Там, в глубине, стояли бочки, кадушки, вёдра и банки. Я, сидя в комнате, этого не видел. Не успели родители сообразить, как я вылетел из-за занавески, пробежал несколько шагов по кухне и полетел в открытый погреб.

Не знаю, кто из нас испугался больше: я, когда неожиданно полетел в темноту и неизвестность, или бабка, когда я упал ей на спину? Только я упал молча, а она истошно закричала: «Чёрт! Чёрт!» – приняв меня за врага рода человеческого. Отец вытащил меня из погреба бледного и еле живого от страха. Спасла от увечий бабкина спина, так что отделался я испугом.

Вера

До 1940-го года моя бабушка Вера жила в Тамбове. Вышла замуж за моего деда Василия и влилась в большое семейство Востриковых. Востриковы – люди по тем временам зажиточные. Занимались извозом, то есть, говоря сегодняшним языком, грузоперевозками. Имелись лошади, телеги и всё прочее, что нужно для этого промысла. Два дома Востриковых были густо заселены многодетными семьями Василия, его братьев и сестёр. После прихода к власти большевиков их уплотнили и один дом отобрали. Забрали и большинство лошадей, так что грузы возить стало не на чем. В 1935-м году, когда моей маме было три года, случилось несчастье: Василий, ещё не старый и крепкий мужчина, надорвался, поднимая тяжёлый груз, и вскоре умер. Бабушка Вера осталась вдовой с тремя детьми: старшей дочерью Надей, сыном Женей и младшей Соней (моей мамой).

Вера походила во вдовах три-четыре года, но всё же надо было как-то налаживать жизнь: тоскливо одной, да и детям нужен отец. Нашёлся мужчина, положительный, непьющий, спокойный. Почему бы и не выйти за него, если он берёт её с детьми? Всё бы ничего, но только он, по всей видимости (точных сведений у меня нет, а мама по малолетству об этом времени помнит смутно), был каким-то образом связан с баптистами. Как известно, баптисты отрицали всякое насилие, отказывались брать в руки оружие и вообще воевать. Близился сороковой год, вторая мировая уже началась, и чувствовалось, что войны с Гитлером не избежать. А тут, нате вам, здрасьте, пропаганда непротивления и пацифизма. Ну, ясно дело, загребли голубчика по 58-й статье, без права переписки, с концами – так и исчез: ни слуху ни духу. Был человек – и нет его.

У Веры, к тому времени, ребятёнок от него народился, четвёртый – девочка, Олей назвали. Теперь выходит, что ни вдова она, ни мужняя жена.

А в скорости и за ней пришли. Дяди в кожаных кепках и тужурках. Бабушку Веру с Олей (она ещё грудная была) в камеру, под следствие. Остальных детей – Надю, Евгения и Соню – по детским домам. Хорошо ещё, мама попала в один детский дом с сестрой Надей. Правда, в разные возрастные группы, но всё равно – немного легче, когда рядом родная кровь. Женю, как мальчика, поместили в другой детдом. Больше никогда они не соберутся все вместе. Безжалостный сталинский каток раскатает кого куда по всей стране: Вера и Надя – в Волжском, Соня – в Литве, Женя после детдома станет шахтёром-взрывником где-то в Сибири, младшую Олю усыновила какая-то бездетная семья. Разорвало семью – не соберёшь!

По приговору ОСО, как ЧСР (член семьи репрессированного), получила Вера в 1940-м году десять лет и попала в женский лагерь. Женщины валили лес, так же, как и мужчины, только дневные нормы были поменьше, а всё остальное: условия работы, бараки, кормежка – то же самое. Так что умирали женщины от холода, болезней, голода и непосильного труда не меньше, чем мужчины. Но судьба или Господь Бог – кому как нравится – сжалились над Верой, и она, проработав на лесоповале два или три месяца, заболела воспалением легких. Положили её в лагерную больничку. Стала она потихоньку выздоравливать. Начала вставать с кровати, помогать медсестрам и нянечкам ухаживать за больными. Так она прижилась в больничке, и её там оставили. Это её и спасло. Больница – не просека: если бы не этот счастливый случай, вряд ли я увидел бы бабушку Веру живой.

В общем, отсидела она свой срок и в 1950-м году освободилась. Естественно, с поражением в правах и запретом жить в крупных городах. К тому времени её старшая дочь, сестра моей мамы, Надежда вышла замуж и жила в Волжском – город-спутник Волгограда, построенный для строителей Волжской ГЭС. Вера поселилась у дочери. Родились внуки – Андрей и Дмитрий. Вот и стала бабка растить внуков, заниматься домашним хозяйством. Прожила долгую жизнь и умерла в 90 лет. Возможно, она как-то и зарегистрировалась по приезде из лагеря, но, насколько мне известно, она не была прописана в квартире у дочери, пенсии не получала, с прошениями о реабилитации не обращалась. Она навсегда отделила себя от государства и никаких отношений с ним иметь не хотела. Была у неё стойкая, выработанная за десять лет отсидки, аллергия к нашей власти. Слишком хорошо она знала, чем заканчиваются близкие с ней отношения.

С бабушкой Верой я встречался всего два раза в жизни, и то в детстве. Первый раз, когда мне было около четырёх лет. Помню только, что отходила она меня мокрым скрученным полотенцем. Правда, за дело.

Было воскресенье. Меня искупали, нарядили во всё чистое и новое (в белую матроску с синим гюйсом) и выпустили во двор погулять. Посреди двора была большая лужа, в которой местные пацаны пускали игрушечные кораблики и лодочки. Не знаю, что на меня нашло! Возможно, от избытка чувств, а скорее от разыгравшегося воображения при виде «парусного флота», я полез в лужу за красавицей-бригантиной. Услыхав громкий мальчишеский смех во дворе, бабушка Вера выглянула в окно и увидела внука, лежащего посреди лужи в окружении «морской флотилии». Тут же ею я был извлечен из водной стихии, доставлен в квартиру и бит вышеупомянутым полотенцем.

Мама моя увидела в произошедшем перст судьбы и предрекла мне службу на флоте, что и подтвердилось через пятнадцать лет. Что тут скажешь: материнское сердце видит дальше и глубже самых зорких биноклей и микроскопов!

Вглядываюсь в фотографию Веры. В лице что-то от хищной птицы. Нос с горбинкой. Жёсткость в тёмных глазах и твёрдая линия губ. Помню её с закрученными клетчатым платком волосами, сухую, твёрдую нравом и телом, со жгутом полотенца в руках. Вот так же скрутил и отжал её лагерь.

Мирослав

Мне повезло. Я встретил человека, который изменил мою жизнь. Сейчас, когда мне уже много лет, я хочу рассказать о нём. Его уже давно нет. Он умер, когда ему было 33 года. Со дня его смерти прошло уже тридцать лет. (Я и сегодня считаю тебя своим лучшим другом, Мирослав Романович Коницкий!) Ми?рек – так звали его родные и друзья.

Конец 60-х. Вильнюс. Обычная русская школа-десятилетка в брежневских новостройках, куда перебирались мы с нашими родителями из подвальчиков и коммуналок старых виленских районов. Как тут не поверить в судьбу, когда позже выяснилось, что и перед тем, как переехать, мы жили на одной улице, буквально в нескольких шагах друг от друга? И даже, наверное, виделись, только ещё не знали, что это мы.

Очутились вместе в третьем классе 10-й средней школы и поначалу не обратили на это обстоятельство никого внимания. Недоразумение продолжалось до восьмого класса потому, что я все эти годы был сильно занят: во-первых, усиленно занимался спортом, а во-вторых, был страстно и безнадежно влюблён в одноклассницу и отличницу Наташу К., а может быть, как раз в первую очередь я был влюблён, а потом уже – спорт. Скорее так. В общем, сама учёба не входила в мои «творческие планы». К восьмому классу я уже успел пройти секции гимнастики, борьбы самбо, футбола и волейбола. Ну и так получилось, что пошли мы заниматься волейболом к одному тренеру. Тут мы с ним познакомились гораздо ближе и почувствовали взаимную симпатию. Особенно после того, как подрались. Виноват в драке, скорее всего, я: переборщил с выражением дружеских чувств на тренировке. Я, если кто-то мне сильно нравился – не знал меры, и проявления моих чувств переходили всякие границы: мог приобнять, взять на бедро или на спину, против воли симпатичного мне человека, – не очень задумываясь о том, нравится ему это или нет, что вызывало, для меня неожиданную, а для него адекватную, негативную реакцию. Короче, достал я Мирослава. И когда в очередной раз я обхватил его сзади, он, освободившись от захвата, развернулся и дал мне в морду… и убежал в раздевалку. Я, конечно, не ожидал от него такой «отдачи» и сначала обиделся. В глазах потемнело, из верхней губы кровь. Очухался – и за ним. В раздевалке дал ему. Только он мне верхнюю, а я ему нижнюю губу разбил. На следующий день мы помирились. Я был неправ, он вспылил – с кем не бывает. Простили друг друга, посмеялись, обнялись и стали ещё ближе, я бы сказал, роднее.

Вспоминается ещё случай. Я в это время занимался борьбой. Приёмчики там разные и всё такое. Хочется ведь их применить, показать, что умею, ну, и на перемене в классе кого-нибудь прижать. Был у нас в классе пацан: не сказать, что слабый, но не спортивный, Сашка М. Вот я на нём и стал показывать подсечки и прочее. Увлёкся. Так мне самому понравилось – могу с ним делать, что хочу. Сам собой любуюсь и ощущаю уважение окружающих. Почувствовал превосходство. Только в самый разгар моего «триумфа» я обернулся поглядеть на Мирека – он тут же за партой сидел – глянуть, как он за меня радуется. Тут-то меня словно из ушата родниковой водицей окатило. До сих пор помню я этот взгляд. Столько в нём было холодного презрения и брезгливой ненависти, что застыл я, как будто меня током садануло. Так мне не по себе стало. Стыдно! Почувствовал я себя мерзким… не животным даже, а насекомым. А ведь он мне ни слова не сказал. Только глянул. Потом я часто вспоминал этот взгляд. Мне его очень не хватало. По жизни я часто задавал себе вопрос: «А как бы Мирек посмотрел на меня в этом случае, как бы оценил тот или иной мой поступок?» При нём нельзя было совершить подлость, обидеть слабого, сказать пошлость.

Примерно в это же время я увлёкся рисованием. Сначала, как все начинающие, перерисовывал картинки из книжек, журнальные репродукции. Были ещё какие-то скелеты, пираты, ковбои и прочая популярная среди одноклассников дребедень. Мне это всё быстро надоело, и я стал думать, что делать дальше. Подумав, решил, что надо учиться, и, не сказав никому ни слова, даже родителям, пошёл поступать в художественную школу.

Как я поступал – это отдельная история, но факт, что поступил.

С этого момента (было мне 14 лет) увлечение искусством начало постепенно вытеснять спорт, и к концу школы я с ним распрощался окончательно.

Жизнь текла. Казалось, что её течение ничто не сможет изменить. Беда явилась как всегда неожиданно. Мирослав заболел. Ему стало плохо на уроке, и его увезли на скорой. Вскоре стало известно, что врачи обнаружили диабет. Все недоумевали: откуда у четырнадцатилетнего мальчика «старческая» болезнь? Да ещё в очень тяжёлой форме – ему сразу пришлось колоть инсулин.

Болезнь – удар не только для самого Мирека, для всей семьи Коницких, но и для его друзей.

Беда сблизила нас ещё сильнее. Я стал бывать у него дома. Познакомился с родителями: Романом Владимировичем и Викторией Казимировной. С бабушками, которые жили с ними. А со старшим братом Андреем был знаком по школе (он учился классом старше). Мы с ним играли на гитарах в школьном ансамбле на вечерах для старшеклассников, которые оканчивались танцами – ради них все и приходили. Бывал я у Коницких так часто, что постепенно ко мне все привыкли, как члену семьи.

Мирек, Коницкие, их дом – стали очень важными в моей жизни, они изменили меня и моё будущее. Отсюда многое началось. Здесь я о многом узнал. Тут завязывались на долгие годы жизненные узлы, появлялись интересные люди, друзья, мысли, идеи. Дом, полный книг, музыки, литературы, искусства, – он наполнял мой внутренний мир, без него жизнь казалась серой, теряла смысл; его атмосфера сама по себе, не натужно, притягивала к нему талантливых, интересных людей. Отсюда начинали открываться мне большой яркий мир искусств, удовольствия интеллектуального общения, глубины философии, литературные горизонты и океаны мировой классической музыки и поэзии, история изобразительного искусства – живописи, ваяния, зодчества. Дом этот был забит под завязку и насквозь пропитан тем, что мы называем таким привычным, но, если вдуматься, таким загадочным и таинственным словом – культура.

Рому?нас

Странно, но я не помню его фамилии. Как-то не понадобилась она. Понятно, что литовская. Остался он в памяти просто Ромунасом. Если перевести его имя на русский, то получится «ромашка», только мужского рода. Были мы примерно одного возраста. Он к тому времени (1979-й год) отслужил в армии, а я на флоте. Познакомились в Вильнюсской вечерней «художке» (художественной школе), где я продолжил учёбу после неудачного поступления в художественный институт. Обучение было демократичным: плати в месяц 10 рублей и занимайся у любого преподавателя, с кем договоришься. Меня в основном интересовали рисунок, живопись, композиция, а также графика. Этим и занимался.

Сошлись мы как-то быстро и естественно.

Родился он в небольшом литовском городке Шилале. Приехал в Вильнюс и кочевал по съёмным квартирам. Подрабатывал каменотёсом у одного маститого литовского скульптора, то есть делал предварительную грубую обработку камня – работа тяжёлая, пыльная и неблагодарная. Скульптор платил ему копейки, как подсобному рабочему.

Светло-русый, с рыжеватой бородкой, с мягкой обаятельной улыбкой и такими же манерами. Из семьи провинциальных школьных учителей. Он был прост и благожелателен в общении и лишён так часто встречающейся в местной богемной среде заносчивости и высокомерия. Вообще, он производил впечатление человека стеснительного и деликатного, но это было только на поверхности. Внутренне он был достаточно твёрд, особенно если дело касалось живописи. Дело в том, что к моменту нашего с ним знакомства он уже был сложившимся художником-абстракционистом. У него был ярко выраженный собственный стиль, чего не скажешь обо мне. Я находился в поиске и пробовал разнообразные стили, пытаясь найти свой. Я ещё пробовал поступить в институт и получить образование.

Ромунасу вся эта «байда» с институтом была ни к чему. Понятно, что с таким подходом перспективы его карьеры были туманны, если не сказать никакие. Конечно, в Литве к абстрактному искусству относились гораздо терпимее, чем в остальном СССР, но подобные «эксперименты» позволялись только дипломированным художникам и «членам союза». Иногда такие работы можно было увидеть на выставках, но, всё же, это были вещи «предметные», оставляющие возможность предметных ассоциаций. Чистая же абстракция и «беспредметность» считались проявлениями и влияниями буржуазной западной культуры и не пропускались худсоветами и партийными идеологами от искусства.

Я жил с родителями и старшей сестрой в трёхкомнатной хрущёвке и работал художником-оформителем. Ни места, ни условий для занятий живописью не было. Словом, нужна была мастерская.