По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

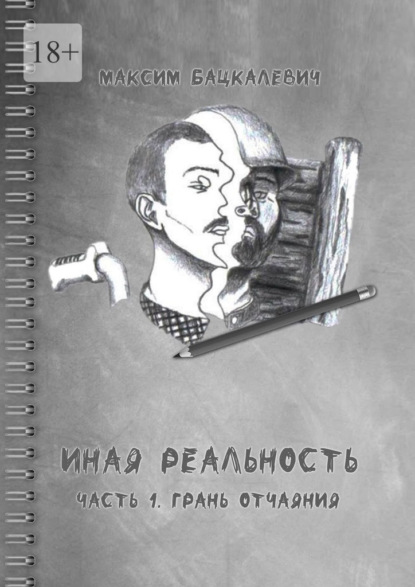

Иная реальность. Часть 1. Грань отчаяния

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В сознании Марка вновь всплыл безграничный, ослепительно белый лист, от которого веяло такой сладостью аромата непорочной бумаги. Необъятная светлая гладь, уходящая куда-то вдаль, будоражила воображение.

Это был нетронутый холст, на котором, казалось, можно было построить целый мир. Мир без барьеров и препятствий на пути. Мир, не изъеденный ржавчиной пороков, грехов, злости. Мир, где нет суеты, нет проблем. Мир, в котором ты был бы счастлив.

Сколько людей пыталось возвести такой утопический мир? Но ни у кого почему-то так и ничего путного не вышло. Из-за чего рушатся рукотворные творения? Быть может, им просто не хватает реальности?

Откуда-то прилетело, будто с лёгким дуновением ветра, такое мягкое шуршание грифеля по бумаге, походившее на шелест осенней листвы. Этот тихий умиротворяющий звук ласкал слух, принося с собой такой долгожданный покой. Покой, подобный блаженному дождю, который сошел с небес на изнеможенного жарой путника.

Грифель шуршал, и на белоснежной глади листа появлялись пепельные штрихи, линии, какие-то замысловатые закорючки. Вдаваясь одна в другую, сливаясь, они образовывали некую неразборчивую картинку. На заднем плане виднелись какие-то зубцы, высоко вздымающиеся вверх. Не то лесная гряда, не то горы, укутанные ночной мглой. Вблизи вовсе нельзя было ничего понять. Сплошная масса из каких-то неясных теней, которые, словно ждали, когда в них вдохнут оттенки жизни, когда у каждой появится свой собственный образ.

«Как мне поступить? Не знаю», – вдруг вспыхнула мысль, будто искра.

От неожиданности Марк вздрогнул. Эта мысль, словно электрический разряд, прошила его насквозь, резко выдернув на поверхность этого мира. Немного оклемавшись от такого молниеносного всплытия, Марк остолбенел, когда заметил карандаш в своей руке, и лежащий на коленях тот самый рисунок. Минуту или две он не мог пошевелиться. Пытался найти в уме какое-то объяснение всему этому артхаусу, однако это выходило за рамки здравого смысла.

– М-да, мало мне приключений, – прошептал Марк, взглянув на ещё несформировавшуюся, бессмысленную композицию рисунка.

Этот рисунок был ему чужд, неприятен. Он был плодом каких-то неизвестных действий, о существовании которых хотелось поскорее забыть, списав всё на чистую случайность.

Резким движением руки Марк вырвал из наброска ненавистный, пугающий лист, и, скомкав его дрожащими пальцами, с отвращением бросил в урну под столом. Затем снова открыл шуфлядку и с разрывающей грудную клетку острой болью, взглянул на заветную папку.

– Как поступить…? – повторил он ту злосчастную мысль и гулко задвинул шуфлядку обратно.

Глава 4

По пути на кухню, в узкой, небольшой прихожей расположился встроенный шкаф-купе, у которого одна из сдвижных створок была зеркальная. Обычно Марк старался не смотреть в это зеркало, быстро проезжал мимо, чтобы не увидеть себя таким, какой он есть на самом деле. В его сознании существовал совершенно иной образ, конфронтирующий с реальным. Марку было слишком тяжело, когда эти два разных образа сталкивались лоб в лоб. Поэтому он любой ценой избегал подобных ситуаций.

Однако сейчас, как нарочно, по ковровой дорожке были рассыпаны кубики от лего, мешавшие проехать, а справа, точно вровень с коляской, стояла именно эта створка.

Сжав пальцами ободья колес так, что те впились в ладони, Марк громко позвал:

– Эй, Тимоха, подойди-ка, пожалуйста, сюда…

– Куда сюда? Скажи по – нормальному, – в гостиной защебетал тоненький немного нагловатый голосок. – Почему я, а не Костик? Он опять сидит в смартфоне…

– Быстро пошёл, – раздался уже чуток ломкий голос, в котором, однако, ещё сохранились детские нотки.

– Ай, больно… А если тебе так врежу?… Вот, на… Получай… Ты мне в нос стукнул… Сейчас тебя ждет хук справа и апперкот…

– Отстань… Да хватит… Ну, всё, малой, ты допрыгался…

Из гостиной послышались кряхтения, смешное бульканье, стук ног, ребячьи угрозы.

«М-да, интересно было бы понаблюдать за их апперкотами… Тоже мне боксер… А вот и рефери… Мама сейчас быстро расставит этих бойцов по углам, – неспешно бубнил про себя Марк, ёрзая коляской взад и вперед по коридору. – Как будто что-то тормозит… что ли… и под колёсами лежат эти кубики?»

Хотел наклониться, посмотреть. Но тут взгляд, словно нарочно, наткнулся на зеркало. Марка обдало жаром, когда он встретился глаза в глаза с худощавым, молодым человеком, взгляд которого бурил его насквозь своими карими зрачками с голубоватыми прожилками.

Горбатый, с сухим, клиновидным лицом, с тонкими напряженно натянутыми тусклыми губами, над которыми виднелась редкая полоска юношеских усиков, он смотрел на Марка с неким презрением, с острой ненавистью. Он был потрёпан жизнью, согнут в дугу проклятой судьбой. Его глаза были наполнены усталостью, душевными страданиями, неуверенностью.

От этого жуткого образа Марк со всей силы оттолкнул коляску назад. Плевать на то, что там хрустит под колесами. Лишь бы не видеть этого урода. Лишь бы он не сверлил своим тусклым взглядом, проникающим лезвием во все уголки тела.

– Это не я… Не я, – шепотом с одышкой повторял Марк, будто бы отрицая то, в чем его обвиняли.

Вокруг всё помутнело, словно в квартиру проник густой дым. Стало тяжело дышать. Казалось, на грудь взвалили валун, который давил сильнее и сильнее. Эта была невыносимая, ноющая боль, которую нужно терпеть. В памяти периодически всплывал тот образ, с которым сознание не хотело мириться.

***

Веки стали тяжелыми, вздутыми, будто бы они были налиты свинцом. Через оставшиеся узкие щели глаз Марк видел, как чёрный дым клочьями оседает вниз. Ни стен, ни потолка, ни шкафа – ничего не было, словно вся квартира растворилась в воздухе. Вместо этого из-за рваных ошметков сизого тумана выглядывали чёрные, от застывшей на них грязи, откосные горбыли подбруствера. Сквозь дырявый, как решето, дощатый настил прорывалась мелкая, колючая мгла, которая пробирала до костей. Тусклого света едва хватало, чтобы Марк мог рассмотреть сидящих рядом. Это были изувеченные останки былых людей, которые в своё время жили каждый своей жизнью. У каждого была своя собственная судьба-дорога.

Один ходил по этой дороге прямо и честно, да только многим такой человек, что кость в горле. Какой-то он неправильный, значит враг народа. Второй взял ведро мелкой картошки из колхозного бурта, чтобы дети не померли от голода. «Добрые люди» увидели, изловили «лютого вора» и отправили лобзиком тайгу валить. Третий жил, как тростинка на ветру, шёл, куда взбредет в голову. Закон и честь для него были побоку. Майданщик со стажем, он засовывал руку в чужой карман, будто в собственный. Однако? сколько верёвочке не виться, а конец придет в самом неожиданном месте. Напился до чертиков, в голову взбрело прогуляться. Не поделив со случайным прохожим дорогу, избил того, да и попал в милицию. Так и вывели на чистую воду.

Сейчас же, сидя на мокрой, раскисшей от воды и крови, земле, в этом холодном, мрачном подбруствере все были равны. У всех теперь был один и тот же страх перед смертью, одна и та же боль, одно и то же безвыходное положение. Изредка тут и там тлел огонёк самокрутки, скудно освещая безликие, немые, чёрные лица.

Марк прикрыл глаза, которые резало, словно ножом, от каждого движения набухших век. По всему его телу расползался жуткий холод. Каждый, клубящийся в стылом воздухе выдох, отнимал последние крохи тепла. Мёрзлые, одеревеневшие пальцы вцепились в мёртвую землю и не желали подчиняться слабым сигналам, которые судорожно отправлял полусонный мозг. Острая резь сверлила правый висок, обдавало жаром раненое плечо.

Сквозь мутную пелену сознания просачивались какие-то скомканные обрывки фраз, которые заглушало унылое завывание ветра да периодическое бряцанье оторвавшегося от настила горбыля. По насыпи бруствера скатывался приближающийся рокот моторов, лязг гусениц и треск ломающихся деревьев.

– Моторизованная дивизия, – отхаркался кто-то рядом, – Не было печали, да черти накачали. Я с этими сукиными детьми столкнулся ещё под Л. Наша седьмая стрелковая рота окопалась у деревни П… Разве с одними винтовками удержишь этого зверя?

– И шо было далий? – проклокотало из чьей-то груди так, будто бы человек утопал в собственной блевотине.

– Да положили добрых два взвода, – скупо отозвался рассказчик и после нескольких мёртвых минут прибавил, – Окружили с трех сторон и косили из пулеметов… Мне и ещё трём счастливчикам удалось скрыться за холмом. Ночью бежали в тыл к своим…

Кто-то хмыкнул с сожалением:

– И на кой черт мы туда подались? Чтобы нам расстрельную статью за измену родине всем троим повесили, а потом сослали в роту к этим уродам?

– А что тебе масть наша не в нос? – послышался разъяренный восточный акцент.

– Хотя бы потому, что из-за вас у нас ни харчей, ни оружия, – прогудел басом первый, – Одна винтовка на двоих, и та стреляет в молоко. А патронов фиг да ни фига.

– Что же твоя родина такая щедрая? – раздался натянутый смешок, – У моего бати тридцать десятин земли было, своё хозяйство. Жили, не тужили… Пришли такие, как ты, всё подчистую забрали. Батя на Соловках сгинул… И пошла босота тырить… Чья это вина, что я стал таким?

– Равенство должно быть, – прогудел в ответ бас с каким-то укором. – Кулацкие морды? сами виноваты.

Кто-то заскрежетал зубами и цыкнул, присвистнув:

– Какое, твою мать, равенство… Ты же сам минуту назад мямлил, что тебе мало жратвы… У этой страны штрафник – пушечное мясо… Равенство, братство… Где это?

– Да как с вами, суками, родине обращаться? А? – загорланил в ответ голос, приглушенный сильным порывом ветра, который шлифанул лицо песком.

– Ты бы, Стрелок, фильтровал базар, – выпалил, будто бы из пушки, восточный акцент. – Здесь нет сук… Втемяшил? Мало у нас времени осталось… Дай людям спокойно подумать, с чем они предстанут перед Всевышним…

Кто-то в дальнем углу прогундосил:

– Нет никакого Бога… Это сказка для дураков.

– А что есть? Вот сейчас прибьют, и что с тобой будет дальше?

В ответ не было сказано ни единого слова так, как будто все сделались немыми, столкнувшись лицом к лицу с чем-то, о чём, возможно, они ни разу в жизни и не думали. А может быть, этот спор просто- на просто исчерпал себя или зашел в тупик.