По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

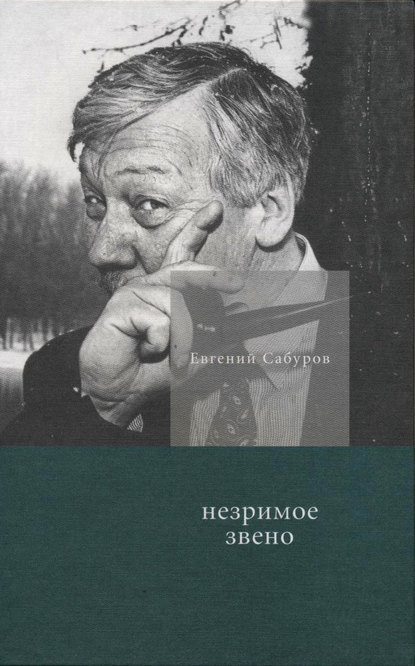

Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Нечисть чешется в затылке,

мертвым воздухом шурша.

Они будут тело кушать

пучить газами земли.

Боже, Боже, наши души

в чистом небе потекли.

На недавние руины

поселковый кинь субботник

и приятная картина

вызреет как плод работы.

Вновь назначенный начальник

службы укрепленья линий

сползших масс береговых

клятвенно нам обещает

– кровь из носу, нож под дых —

больше оползни не пикнут.

Он бетоном их зальет,

чтобы гнусная природа,

так потрясшая народ,

больше не трясла народа.

Ходит море лижет гальку

пеною своей морской,

ляжет бабка черной галкой —

со святыми упокой.

Склон, где бывшая дорога,

виноградником порос,

и задумчивый совхоз

просит постараться Бога,

чтобы ни дождя, ни гроз.

Пьяной осенью у свала

обнажившегося камня

ты соски мне целовала,

а потом себя дала мне.

Нежной кожей живота

по губам моим водила

и колечком завита

медом медленным сочилась,

и себя не отнимая,

только подогнув колени,

с моря тихого снимала

темную ночную пену.

У цветов не спросишь имя,

у дороги путь не спросишь.

Ты куда уходишь мимо

в край, безмолвием поросший?

«Куколка, балетница, вображала, сплетница…»

Куколка, балетница, вображала, сплетница,

два притопа, три прихлопа

на асфальтовом дворе

и сквозит в весенних тучах

солнце, два тяжелых месяца

землю залучилось пучить

плечи загорелось греть.

Бело-розовые плечи

наших тучных одноклассниц

плавают в писклявой речи

кисло-масляных орясин.

И когда в субботу в парке

быстро сделавши уроки

мы на лавочках попарно

друг из друга давим соки,

мерным дымом, звездной сыпью

небо черное цветет.

Излечившись вдруг от гриппа

я гляжу на небосвод.

Мир мой, полный пустотой,

куколка локтем подвинет,

а балетница откинет

тренированной ногой.

Страшная воображала

нависает над домами —

страшных деток нарожала

и ушла обратно к маме.

Ориана, Паламед,

трое малых из Тамбова

и приятель, от котлет

вытащивший на полслова

нас, а с неба льет и льет.

Облако никак не сдвинет

ветер, и еще невинный

я гляжу на небосвод.

мертвым воздухом шурша.

Они будут тело кушать

пучить газами земли.

Боже, Боже, наши души

в чистом небе потекли.

На недавние руины

поселковый кинь субботник

и приятная картина

вызреет как плод работы.

Вновь назначенный начальник

службы укрепленья линий

сползших масс береговых

клятвенно нам обещает

– кровь из носу, нож под дых —

больше оползни не пикнут.

Он бетоном их зальет,

чтобы гнусная природа,

так потрясшая народ,

больше не трясла народа.

Ходит море лижет гальку

пеною своей морской,

ляжет бабка черной галкой —

со святыми упокой.

Склон, где бывшая дорога,

виноградником порос,

и задумчивый совхоз

просит постараться Бога,

чтобы ни дождя, ни гроз.

Пьяной осенью у свала

обнажившегося камня

ты соски мне целовала,

а потом себя дала мне.

Нежной кожей живота

по губам моим водила

и колечком завита

медом медленным сочилась,

и себя не отнимая,

только подогнув колени,

с моря тихого снимала

темную ночную пену.

У цветов не спросишь имя,

у дороги путь не спросишь.

Ты куда уходишь мимо

в край, безмолвием поросший?

«Куколка, балетница, вображала, сплетница…»

Куколка, балетница, вображала, сплетница,

два притопа, три прихлопа

на асфальтовом дворе

и сквозит в весенних тучах

солнце, два тяжелых месяца

землю залучилось пучить

плечи загорелось греть.

Бело-розовые плечи

наших тучных одноклассниц

плавают в писклявой речи

кисло-масляных орясин.

И когда в субботу в парке

быстро сделавши уроки

мы на лавочках попарно

друг из друга давим соки,

мерным дымом, звездной сыпью

небо черное цветет.

Излечившись вдруг от гриппа

я гляжу на небосвод.

Мир мой, полный пустотой,

куколка локтем подвинет,

а балетница откинет

тренированной ногой.

Страшная воображала

нависает над домами —

страшных деток нарожала

и ушла обратно к маме.

Ориана, Паламед,

трое малых из Тамбова

и приятель, от котлет

вытащивший на полслова

нас, а с неба льет и льет.

Облако никак не сдвинет

ветер, и еще невинный

я гляжу на небосвод.

Другие электронные книги автора Евгений Сабуров

Тоже мне новости

1.6

1.6