По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

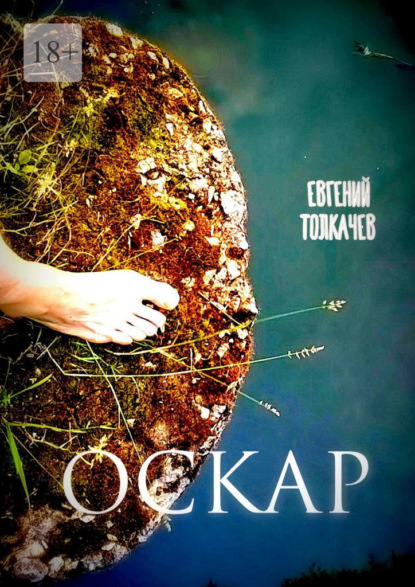

Оскар

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В день похорон с утра зарядил мелкий, нудный дождик. На деревьях уже набухли почки. Серое небо нависало над унылыми домами, липкая пелена заволокла все вокруг – казалось, сама природа оплакивала вместе с мальчиком его маму.

Моргом оказалось старое, с облупившейся штукатуркой строение, похожее на конюшню (это помещение когда-то и было конюшней).

Здание стояло рядом с кладбищем на пустыре. Входом служили большие деревянные ворота. Краска на досках облупилась и трепыхалась по ветру, как береста. Одну створку распахнули настежь и пристегнули к стене здоровенным крюком. Изнутри несло холодом и погребной сыростью.

Было тихо и нехорошо.

Оскар с детской внимательностью разглядывал кучку взрослых, топтавшихся перед входом. Мамины собутыльницы, соседи по площадке и две старушки – плакальщицы, ходившие на похороны и поминки подхарчиться.

Тетя Фая – этакая «…бабушка в плаще и синяках…» из песни Ю. Лозы, сегодня нарядилась в любимое платье мамы. Тете Фае оно шло, как корове седло, но ее логика была железной: «Не пропадать же добру, и, разве мертвым нужна красивая одежда?».

Он бродил между людей, стоящих под моросящим дождиком, стараясь найти укромное место.

Кто-то погладил его по голове, Оскар попятился и, не зная, что делать с собой, выбежал на кладбищенский дворик.

Там он увидел груду засохших цветов, сваленных возле забора. От них исходил густой запах гнили и разложения, который заставил его подумать о том, что произойдет с мамой под землей. О том, во что она превратится через месяц.

Когда маму уже в гробу вынесли из холода конюшни, народ засуетился, все как-то пришло в движение, старушки подали голос.

В похоронном бюро маму помыли и загримировали – Оскар не заметил синяка на лице, хотя стоял так близко, что мог бы сосчитать волоски в ее ноздрях. Мама лежала светлая и расслабленная, словно во сне, мирно сложив на животе руки. Под ногтями никаких следов грязи. Наверное, никому не хочется смотреть на труп с грязными ногтями.

– Умерла, – повторил Оскар за кем-то и внезапно его мозг заполнился удивительно живыми материнскими образами: как однажды подошла, взяла его лицо обеими руками и стала внимательно всматриваться в каждую черточку, пока на ее глазах не заблестели слезы. Странное чувство шевельнулось в Оскаре: он вдруг понял, что она видела в нем кого-то другого…

Как по утрам сидела на усыпанном пеплом диване и курила, на лице печать полного непонимания, какого-то крайнего изумления. Она глядела на сына, словно ждала от него объяснений этой загадки, – он ничего не говорил, но тревога, выжидательное недоумение, которое Оскар улавливал в остановившихся, расширенных зрачках (в последнее время такое выражение почти не сходило с ее лица), тут же передавались его нутру – он вскипал беспомощным страданием и теснилось сердце, а потом все как-то обваливалось…

Капли дождя падали и оставались на восковом лице, рассыпались звездами в непокрытых волосах. На глазах лежали медные пятаки. Взгляд Оскара так и притягивало к медяшкам.

Мучимый жуткими догадками, он не выдержал и спросил об этом дядю Колю.

Пахнущий «Шипром» дядя Коля из 16 квартиры, облаченный в зелено-бурое «демисезонное» пальто, шумно втянул соплюшку и пустился в cбивчивые объяснения про подземную реку, паромщика, стражника на берегу…

Оскар понял одно: без этих денежек мама не попадет в хорошее место под названием «Рай».

Но она же здесь. Она еще здесь, я это знаю. Зачем ее куда-то отправлять? Кривая старуха заколдовала маму, как спящую царевну. Неужели никто не видит?

Оскар с надеждой повернулся к взрослым.

Тетя Фая искренне сморкалась, кто-то смотрел на Оскара тем особенным взглядом, как будто им его жалко, на лицах остальных застыло обычное в таких случаях настороженное выражение.

Что делать? Паром вот-вот отойдет от причала с единственной пассажиркой в безобразный, студеный, призрачный мир.

– Мама, пожалуйста, подай знак, прошептал Оскар.

Он ждал от нее особого звука, может еле заметного жеста видимый только ему, который послужит сигналом, что он прав, ждал хоть чего-нибудь, продолжая всматриваться в застывшее лицо.

В какой-то миг, Оскару показалось, что на глазах мамы дрогнули монеты… но, нет, то капли дождя, изредка попадая в медяки, создавали иллюзию движения. И причитания бабулек, похоже, не долетали до ее ушей.

У пристани загрохотала тяжелая цепь, погребально звякнула рында, багор оттолкнул от себя землю – паром тронулся и под тихий плеск волны заскользил по черной реке в моросящую стылую тьму.

За спинами скорбящих всхлипнул и стал отдуваться оркестр.

Когда щекастые трубные звуки смолкли, Оскар продрался сквозь пальто и плащи, ткнулся лицом в чей-то свитер, выскочил, заметив по пути как музыканты, дымясь от сырости, разбирали свои инструменты, вытряхивая из блестящих суставов слюну.

Оскар спрятался за створкой ворот, навалился на прут крюка и внезапно бурно и тихо разрыдался.

Колени подломились, он сполз на землю, с мокрыми щеками, текущими из носа соплями, вылезшей из-за пояса рубашкой и сбившимися к коленям рейтузами.

Уже сидя в кабине грузовика на высоком тряском сидении рядом с шофером в керзачах, замасленной кепке и лучистыми синими глазами, Оскар все еще плакал.

Водила, какое-то время сконфуженно молчал, потом достал из бардачка «Шипку», закурил, ясный дымок четко отобразился в сумраке кабины, погладил пацана мозолистой рукой по затылку, и, кривя набитый металлом рот, сказал будто бы сам себе:

– В жизни бывает такое, чего избежать невозможно. События, которые обязательно должны произойти.

Бахнули ладонью по крыше, тем давая знать, что можно трогаться. Дядька перекинул сигарету в угол рта, со второй попытки пустил мотор и воткнул скорость.

Провожающие сидели в кузове и мужественно мокли – дождь теперь лил шибче – подпрыгивая вместе с гробом и инструментами, которые громыхая, больно били их по ногам, пока ГАЗ-51, буксовал в раскисшей глине.

* * *

Отдел по делам несовершеннолетних собрался отправить сироту в детдом, но в последний момент, получив телеграмму от соседей, из Москвы приехала родная тетка и забрала Оскара.

Своих детей у них c мужем не имелось, поэтому, когда все формальности, связанные с опекунством были улажены, Оскар стал жить в новой семье. В Сокольниках.

Здесь он пошел в школу, записался в кружок авиамоделистов и изостудию, – у него обнаружились способности к рисованию; впервые в жизни мальчик отпраздновал день рождения с тортом и лимонадом. По выходным гостил у бабушки в Тарасовке. Все это, безусловно, шло ему на пользу. Он больше не вел себя как забитый зверек, по крайней мере, внешне, а, наоборот, с жадностью впитывал новую жизнь во всем ее многообразии.

Чего-чего, а многообразия столице было не занимать.

Оскар сразу понял что Москва – некое очарованное место, о котором он знал давным-давно, но знание это до поры до времени хранилось где-то в глубинах сознания. Возможно, он еще раньше сроднился с Москвой. Он видел ее на экране несметное количество раз, но всегда воспринимал не иначе как чуждый и абстрактный городской пейзаж. Когда же Оскар в нем оказался, услышал величественный шум и гул, прогулялся по знаменитым проспектам среди тенистых аллей и пахнущих свежестью фонтанов, прокатился в метро, посмотрел воочию на символы СССР: Красную Площадь, ВДНХ, Останкинскую телебашню; побывал в зоопарке, планетарии и много где еще, – Москва предстала перед ним совершенно другой.

Так его дела обстояли днем.

Ночи возвращали Оскара в прошлое.

Теткин муж, (мальчик звал его дядей Мишей), по иронии судьбы оказался тот еще алкаш. Тетя Валя, крепкая женщина, ростом и весом превосходившая благоверного, держала супруга в ежовых рукавицах, единовластно заведовала бюджетом семьи, так что угнетенный класс напивался не так часто, как хотелось.

Тетя работала на заводе лаборантом по скользящему графику, и раз в неделю выходила в ночную смену. Вот когда ее муженек отрывался по полной.

Упивался портвейном вусмерть. Или до уссачки.

У него водилась одна «фирменная» привычка.

Приняв на грудь, дядя Миша ночь напролет просиживал стул в «кухне» (они занимали комнату в коммуналке, шифоньер отгораживал закуток, где стоял столик, две табуретки да шкаф с посудой), одну за одной тянул «Приму» и ругался с призраками, выстраивая собственный замысловатый ад.

И скрипел гнилыми, почерневшими от табака зубами. Как голодный упырь – кровосос.

От этих звуков у Оскара мороз бежал по коже. Какой тут сон! Он лежал в углу комнаты на раскладном кресле и боялся не то что встать пописать, – если приспичит, а лишний раз пошевелиться. Боялся, что дядя его услышит и поднимет с постели.

Это потихоньку вошло у того в привычку.