По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

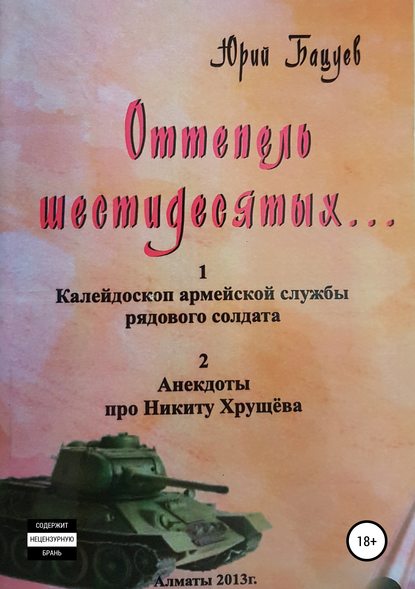

Оттепель 60-х

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вот чего не хватает мне сейчас. Этого простого людского счастья, которое живёт за каждым освещённым изнутри окном.

«Я люблю под окнами стоять,

Я могу, как письма, их читать.

Ты мне дорог с давних лет

И тебя милее нет,

Московских окон негасимый свет».

Паренёк, солдат, видимо, был из Москвы, поэтому и вспомнил «московских окон негасимый свет».

И сейчас, добираясь до Бутова, не случайно всплыла в памяти эта песенка о московских окнах. Ведь я был именно здесь, где зародилась в чьём-то нежном сердце эта берущая за душу песня.

…Родители Эдварда были школьными учителями и жили в финском домике, без удобств. У родителей были красивые звучные имена: Михаил Логинович, отец Эдика, был учителем математики, а мама – Агния Илларионовна, преподавала в дневной школе естествознание. Эдуард был у них единственным сыном. По-видимому, квартирный вопрос был первоочередным в этой семье. Потому что на следующий же день после нашего приезда, Агния Илларионовна повела нас – двух солдат-срочников – в правление местной администрации и представила, полагая, наверное, что это сыграет роль в продвижении очереди на квартиру. По совету кузины она подготовила также письмо, которое лично я должен был передать родственнице, а та нашла путь переадресовать его через верные руки важному министру. Письмо я передал во время посещения театра. Эдвард категорически отказался быть посредником из каких-то ему одному ведомому побуждений. Забегая вперёд, могу сообщить, что следующая моя встреча с родителями Эдварда произошла уже в новой благоустроенной квартире, которую они получили в городе Видное. Встреча произошла сразу после окончания моей службы, тогда я и заскочил к ним проездом по пути домой в Алма-Ату.

А сейчас мы были в Москве. Выполняя поручение командования, прежде всего посетили магазины, где закупили все необходимые канцелярские товары. Меня, провинциала, поразили две длинные очереди – мужская и женская – в ГУМе. Очереди были в туалет. Странно и смешно было видеть, как серьёзные люди стоят и нервно перебирают ногами, ожидая исхода. Всё происходило публично. Для меня это было непривычно.

Эдик хорошо знал Москву. Мне повезло – я совершенно не отвлекался на то, как и куда надо ехать и идти. Проходя по набережной, я спросил у ефрейтора:

– Это река Москва?

– О, да! – ответил он.

– Вообще-то грязная и не бурная.

Он: – Ну, грязная, – понятно, а бурной ей не должно быть. Не с гор же она вытекает.

Я: – Но по книжкам и песням – она красавица.

Он: – Если нет лучше – будешь красавицей.

Благодаря Короткову, мы посетили Третьяковскую галерею и Пушкинский музей изобразительных искусств. Третьяковку «проскочили» быстро (а что было делать – времени в обрез), и всё-таки отрадно было то, что я воочию увидел произведения великих мастеров живописи. Чего стоила только одна картина Иванова «Явление Христа народу», мимо которой и пройти-то было невозможно, так она была велика даже своими размерами, не говоря уже о том, что над каждым персонажем, выполненным гениальным художником, можно было подолгу стоять в глубоком раздумье.

В Пушкинском музее почти у самого входа заметно было оживление около картины, изображающей обнажённую женщину. Пробиться близко, чтобы прочесть имя автора, было невозможно. Но увидеть изображение не составляло труда. Картина словно кричала: «Ах, вы любите смотреть обнажённых женщин, что ж, смотрите – вот она я, та самая женщина». На полотне была действительно обнажённая, но очень полная и безобразная, непривычная для восприятия женщина. Зрители, иные с любопытством, а иные даже с отвращением созерцали синюшную представительницу, далеко, как оказалось, не прекрасной половины человечества. Это было так неожиданно. Вокруг толпились люди, по их осведомлённости в вопросах живописи они показались мне талантливейшими ценителями великих творений. Они, например, сравнивали «женщину» с работами Сезанна, Моне, Ренуара, Гогена и даже Ван Гога. При этом подробно освещали специфику творчества каждого из них. А потом находили, что «женщина», однако, не напоминает «того-то». Так они спорили долго. Наконец, «знатоки» сошлись на том, что картина полемичная, и автор преследовал именно эту цель. А одна особа, очень пожилая, кричала: «Какой ужас! Я в Париже видела его вещи. Эта картина совсем не характеризует его!» А другая, куда моложе, воскликнула: «Как… Вам не нравится?» И тогда первая, уже более примирительно заговорила с ней, постоянно делая упор на слова «в Париже» и «я была». Мой спутник, ефрейтор Коротков, очень вслушивался в реплики посетителей, а я ворчал: «Ну что тебе их разговор, имей своё мнение и выражай то, что чувствуешь, глядя на картину». Но он успокоил меня словами: «Это знатоки делают разбор картины». «Что ж, может, это и так», – подумал я. Вскоре «знатоки», вспомнив про свои неотложные дела, разошлись, возбуждённые и восхищённые собственной эрудицией.

Продвигаемся дальше, не останавливаясь у каждой картины, как многие посетители, а просто смотрим по сторонам, пытаясь охватить всё сразу, в поисках необычного, не имея возможности детального ознакомления.

И вдруг моё внимание привлекает экспозиция картин Б. Пророкова: «Свобода», «Правда победит», «Конец чёрным силам». Автор своеобразно и точно раскрывает свои идеи и замыслы, которые заключены в названиях картин. Мне это нравится. Я говорю приятелю: «Надо написать в книгу отзывов, поддержать «новое начинание». «Напиши, поддержи», – говорит Эдуард. А над ухом слышу голос посетителя: «Пророков получил Ленинскую премию». Какой конфуз. Оказывается, он только для меня «начинание».

Идём дальше. Вот скульптура толстоногой девочки. В руке у неё бабочка. А рядом с изваянием толпятся старушки, бабушки. Чем-то им нравится эта «толстоногая девочка» – на внучку похожа. Бабушки любят своих внучек.

Кругом пестрят картины. Вот одна из них – «Рабочие будни», где на самосвалах едут одухотворённые строители коммунизма. А вот ещё скульптурные бюсты и картины, изображающие самих вождей среди восхищённого ими народа. Здесь народ и вожди как бы слиты воедино. Телевизионные работники со своими «колясками» и шлангами готовятся снимать, а потом показывать в эфир эти «шедевры» массам. Нельзя наступать на «шланги» – вот-вот начнутся съёмки.

Неподалёку устроилась на походном стульчике женщина, она увлечённо копирует картину. Видно, полотно ей нравится, хотя это сомнительно: на картине рабочая молодёжь при закладке рельсов узкоколейки. На пиджаке одного парня выпирает орден, в центре полотна у кого-то на руках ребёнок. Мне картина не понравилась. Сама же копировщица привлекательная. Наверно, выполняет партийный заказ.

И вдруг опять скульптура. Читаю: «Смертельная рана», автор Э.Неизвестный. Примечательная вещь, хотя слово «рана», кажется, не совсем уместно приставлено к слову «смертельная». Человек в порыве упал на спину, но приподнялся на руках, а вместо раны у него сквозная дыра. Это хотя и ужасно, но выражено оригинально. Скульптура без хитрых аллегорий олицетворяет пагубный результат насилия. Это в моём духе.

…В тот же день мы на другой выставке восхищались подлинными работами Сезанна, Моне, Ренуара, Гогена и Ван Гога. Я до того набрался впечатлений, что не мог больше оставаться в галерее и ещё что-то смотреть, попросил Эдварда поскорее покинуть этот волшебный мир. Постимпрессионисты вошли в мою душу и обдали её новизной настолько, что она, словно вкралась и растворилась, и стала моей неотъемлемой частью. Я будто превратился в сообщника и продолжателя их исканий. И неожиданно для себя всё более убеждался, что надо непременно рваться вперёд и так же неистово, как болезненно-чувствительный Ван Гог, как этот несчастный и в то же время счастливый чудотворец-маньяк, я должен стремиться к новому, всегда трудному, пусть несуразному, неприемлемому, но необходимому.

Восхищались мы и другими французскими революционерами кисти 19 века. Только грустно было, что их новаторство мы жадно ищем в полотнах наших современников, художников 20 века. «Идём, идём отсюда», – бормотал я, боясь расплескать свет глубокого чувства и внутреннего подъёма.

… Мы вошли в метро, вернее, влились в общий поток, где люди устремлялись сначала к окну за пятикопеечными монетами, а затем к эскалатору. Если взглянуть на всё это сверху, то можно увидеть, как что-то громоздкой тенью вытекало из дверей и разбегалось веером в разные стороны «ручейками». Затем эти теневые ручейки снова сгущались, замирали и скатывались вниз, чтобы опять разбежаться и снова соединиться у поездов…

Когда мы возвращались на электричке в Бутово, вспомнилась картина баталиста Верещегина, которую мы увидели в музее, она называлась «Апофеоз войны» – аккуратно сложенные в виде пирамиды человеческие черепа. Под влиянием этого полотна в памяти моей всплыл момент, который забыть нельзя: живые плоды войны, которые не умом, а сердцем заставили содрогнуться меня на заре юности.

В 1955 году после окончания школы мы втроём (брат мой, друг и я), полные устремления вырваться из дома и уехать подальше, достали карту Союза и путём «тыка пальцем» определили пункт назначения. Решили поехать в Иркутск, в город, расположенный на Ангаре недалеко от «священного Байкала», поступать в институт. Тогда не только мы были такие – абитуриенты всей страны уезжали с одного края в другой, в жажде как можно шире раздвинуть для себя горизонт познания мира.

Чтобы попасть в Иркутск, мы должны были сделать пересадку на станции Рубцовск в Алтайском крае. Здесь-то и довелось нам воочию увидеть «Эхо войны». Перед глазами навсегда остался в памяти большой переходный мост, перекинутый над железнодорожными путями вокзала. Кроме основного направления, пути вели и в станционные тупики. В одном из тупиков расположилась целая «колония» изувеченных войной людей. Живая, ползающая масса безногих мужчин была сгруппирована здесь кем-то для ожидания спецсостава, предназначенного для запланированного переселения их в неведомые края. Очевидно, они были собраны из разных мест Алтая, а может и всей страны, потому что их было много. Все мужчины были без ног. У одних конечности ампутированы выше колен, они ходили на остатках ног, словно на малых ходулях. Культи ног заключены в кожаные цилиндры, которые замыкались жёсткой плоской подошвой. У некоторых были надеты на конечности ботинки пятками вперёд. Так было легче передвигаться.

Были и такие калеки, у которых одна нога ампутирована у самого паха, а другая ниже колена. Они опирались на согнутую в колене ногу и передвигались с помощью маленьких костылей. Среди этой массы ползающих людей находились, подобно Гулливерам, и женщины, возможно, жёны, которые снабжали их добытыми на вокзале продуктами, водой и водкой. От выпитого алкоголя царил оживлённый гул. Очевидно, пропивались «подъёмные» вынужденных переселенцев. Зрелище было непривычное и ужасное. А ведь прошло тогда уже десять лет после окончания войны. Но «эхо» её было рядом. И правителям надо было удалить и скрыть этот «живой» человеческий материал куда подальше, в какую-нибудь глухомань, чтобы лишний раз не напоминал о войне и о тех, кто заслуживал большего внимания и заботы.

Души наши тогда были потрясены, и картина Верещагина напомнила об этом.

…Поздно вечером мы добрались до Бутово и смотрели по телевизору передачу о Лемешеве, которому, оказывается, исполнилось шестьдесят лет, и он исполнял арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Все восхищались им: и те, кто были в зале театра, и те, кто находились у телевизоров. Ведь он известный всей стране тенор.

– Изумительно! Так поёт, – с чувством произнесла пожилая женщина, родственница хозяев, гостившая у Коротковых. А я, конечно, мерзавец, не удержался и ляпнул: – Да ничего особенного. И чего так публика беснуется?

– Это же талант! – воскликнула женщина.

– Был талант, но теперь-то – какой он Ленский?

– Да им вся Москва восхищается! Это же Лемешев?!

– Ну, восхищаются, наверное, прошлым Лемешевым, а сейчас-то что? – не унимался я.

А когда мы остались вдвоём с Эдвардом, он сказал: «Зря ты так о Лемешеве. Люди аплодируют не только ему, но и своей молодости, оставшейся позади. Они восхищались им тогда, а сейчас им захотелось вспомнить времена своей юности». «Молодым давать надо дорогу», – ввернул я. «Да его пригласили, чёрт ты принципиальный, пропеть партию в день юбилея. Он давно уступил место твоим молодым». «Видишь ли, это люди уходящей эпохи – сталинисты, и Лемешев был сталинист, любимчик вождя, и смотрим мы на них теперь иначе», – не сдавался я. «Дались тебе эти «сталинисты». Нельзя так судить о великом таланте. Ведь этот день – день оценки всей его творческой деятельности как артиста. И очень хорошо, что он пропел всю партию в шестьдесят лет», – убеждённо говорил Коротков. «Пожалуй, ты прав. И всё-таки… и всё-таки», – выдавил из себя я. А сам уже думал, какой же я беспощадный к старшему поколению. А говорил я так, потому что до этого у нас состоял разговор о культе Сталина, и пожилая родственница Эдуарда причитала: «Ах, как нам жилось ужасно, ведь было как? – не скажи ни слова». На что я отреагировал: «А вы пытались сказать-то? Ведь нет. Вы, напротив, и нам подавали пример – на всю страну кричали: «Да здравствует Сталин!», а теперь возмущаетесь культом личности».

Я вспомнил 53-й год. Смерть Сталина. У радио в виде тарелки на площади рыдали дети начальников нашего рудника. А мой друг Крыгин Сашка, мы учились с ним в восьмом классе, говорил: «Когда мы жили в колхозе, не поверишь, я только в двенадцать лет штаны надел, а с шести лет только и слышал, что у нас всё хорошо». Сашка был на три года старше меня, хотя и учился в одном классе со мной. Какая была для него школа – «без штанов»?

…На другой день мы снова поехали в центр Москвы. С утра день был бледный, не здоровый, тусклое небо удручало всё земное, в том числе и наше настроение. Но к обеду всё заискрилось, засеребрилось – выглянуло хорошее солнце и всё заиграло весёлыми красками. Мы едем в электричке. На одном из сидений пассажир с блокнотом и приготовленной для записей авторучкой. Наверно, поэт. Он красив, выхолен и в меру элегантен. Конечно, москвич. Он вглядывается в мосты и ложбинки, в холмы и лужайки. Врезается взглядом в мелькавшие за окном домики, улавливает на поверхности земли снег и проталинки. Он ищет поэтического романтического начала. Наблюдает и порой записывает, подчёркивая отдельные слова и строчки. Главное, ухватить «начало». А потом дома или в кабинете он «довообразит» и отточит увиденное и записанное. Жаль только, что всё здесь «исцеловано». А где-то далеко отсюда – целомудрие, невинность, девственность новых мест…

…И вот мы на Красной площади. Перед нами «стены древнего Кремля», и сам Кремль. Странные чувства охватили меня. С одной стороны – ошеломляющее восхищение. Нельзя находиться здесь и просто созерцать это рукотворное величие, так как заключает оно в себе что-то таинственное и могучее. А с другой – удивление и некоторое разочарование. Оказывается, Манежная площадь, выложенная булыжником, в действительности по сравнению с той, которую видишь на открытках и по телевидению – удручающе мала. Тем не менее, в совокупности – это неповторимый ансамбль архитектурного зодчества, который остаётся в памяти навсегда.

… И действительно, в дальнейшем я побываю в разных местах земного шара, но ничего подобного не увижу и душевно не испытаю таких непередаваемых чувств, которые ощутил, находясь у Кремля. Тогда, созерцая всё это, я, восторженный и поражённый величием сотворённого русским человеком деяния, вдруг почувствовал, как что-то напрягло моё сознание. Мне показалось, что я ощущаю беспокойство и страх, таящиеся за этими величественными стенами. Тот страх, который, наверное, испытывали все завоеватели прошлых времён, когда находились внутри Кремля. Потому что в покоях Кремля никогда не было спокойно. И это чувствовали не только завоеватели, но и сами хозяева. Всех их обуревала тревога: они подспудно осознавали, что хозяева-то они временные. А сила Кремля именно в постоянном внутреннем брожении, в поиске бесконечных перемен, которые являются непременным условием жизни. И если кто в угоду себе или чьим-либо амбициям попытается остановить это «брожение», он обречён на неимоверный страх и безысходный конец.

…Что же касалось меня, то здесь у древних стен устремлённого ввысь Кремля, как и в любых замках, внутри которых доводилось бывать, я почему-то испытывал тоскливое одиночество. И потянуло меня в маленький домик, домик-времянку, где прошло детство, и где по-человечески всегда уютно и спокойно. А здесь, среди всего этого величия, можно и нужно побыть и бывать, чтобы затем непременно уйти, отдалиться…

Вечером мы были в Большом театре, слушали оперу «Чио-чио-сан» Пуччини. Кузина Агнии Илларионовны – тётка Эдика – приехала с дочками. Места у них были в партере. А мы с Эдвардом разместились на самом верхнем балконе, потому что билеты приобрели накануне – какие уж достались. Но всё равно было хорошо. С высоты последнего яруса Баттерфляй в своём пышном одеянии выглядела распустившимся ярким бутоном. Фигурки остальных персонажей казались игрушечными. Отдалённость от сцены не умоляла звучание голосов. Акустика в театре была великолепна. В антракте мы погуляли с тётей и её девицами по великолепным залам. В одном из них я и передал письмо Агнии Илларионовны, предназначенное для министра.

Только к полуночи мы вернулись в Бутово, теперь уже, наверное, во временные и для хозяев пенаты. Рано утром нам надо было не опоздать на электропоезд, направляющийся в сторону Горького, чтобы во время попасть в свою часть.

… Как и ожидалось, после вступления в партию, ефрейтора Короткова сразу после нашей поездки в Москву, направили в распоряжение дивизии на комсомольскую работу. Потом он только изредка заезжал к нам в полк по комсомольско-партийным делам, будучи уже в чине сержанта.

Постскриптум.

И после армии я нередко встречался с Эдуардом Коротковым, когда по туристским, а позднее и по производственным делам приезжал в Москву. Эдуард успешно окончил Московский экономический институт им. Орджоникидзе. Остался при институте, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Стал профессором. Часто ездил за границу, сначала сопровождал студентов, направляемых для обмена опытом. Затем стажировался в Англии, а потом уже сам, как научный работник, побывал во многих странах. Я познакомился с его женой Наташей, с которой они вместе учились в институте, защищали диссертации и ходили в студию народного театра, где проявляли себя и как артисты.