По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

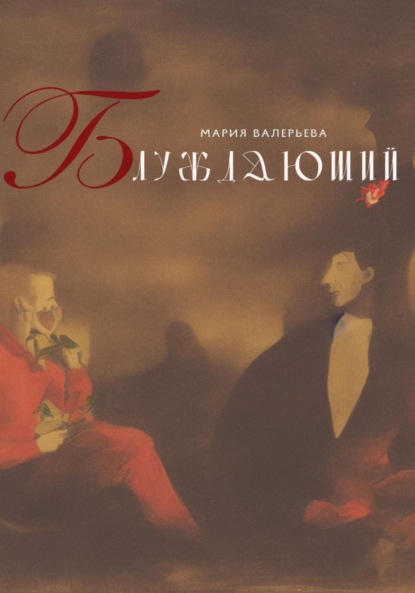

Блуждающий

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ты кто? – прокричал кто-то из темноты. Я обернулся, но не понял, кто кричал. – Да ты. Ты к кому?

– Я к Арсению Николаевичу!

– Он в кабинете, не стой на проходе!

Мимо меня вдруг прошелся богатырь с двумя ящиками помидоров. По одному на плече, как девушка с коромыслом, только страшнее. Я в полумраке даже лица не рассмотрел, и побыстрее ушел к одной из дверей. Благо, они освещались.

– Извините, вы Арсений Николаевич? – спросил я.

– А ты кто? – ответили мне.

Арсений Николаевич был из тех, на кого достаточно разок взглянуть, чтобы понять: таким лучше под горячую руку не попадать. Сутулый, но прилично возвышавшийся над столом мужчина средних лет в белой футболке поло и очках. Тогда я навскидку прикинул, какой рост у моего нового начальника, и догадкам не обрадовался: метра два, наверное.

– Я Дима, Дмитрий Жданов. Меня Михаил Васильевич к вам направил.

– А, Миша. Точно, он говорил про кого-то. – Арсений Николаевич оторвался от проверки каких-то бумажек и посмотрел на меня. – Только я тебя как-то не так представлял. Ты ящик-то поднимешь?

– Подниму! Я на юге жил, там знаете, какие ящики фруктов таскать приходится?

Арсений Николаевич как-то неодобрительно хмыкнул, но ничего не сказал. Пригладил волосы, поправил очки на носу и кивнул в сторону другого стола, что был в углу полупустой светлой комнаты.

– Там бланк, заполни.

– А вы меня разве устраиваете?

– С чего бы? – Он вернулся к бумажкам. – Номер свой оставь, звонить буду, если что.

Я аккуратным почерком заполнил анкету, и Арсений Николаевич отправил меня на разгрузку. Сказал, должны были скоро привезти новую партию. Я побродил по складу, поглядел на коллег, даже попытался с кем-то заговорить, но ясно дали понять, что не до разговоров: послали изысканно, я даже не разобрал слов, а уже ушел.

На улице разогревало. Я присел на пустой ящик в тень и уткнулся в телефон. Заготовленная речь не пригодилась: мои коллеги знать ничего о Диме Жданове не хотели, да и между собой редко переговаривались. В основном на перекуре, обсуждали своих жен и поездки.

А потом приехала машина. Я отвернул сумку на спину, подошел к другим и спросил, что куда носить. В ответ мне бросили что-то невнятное. Пришлось брать ящик и нести его за другими. Мне кричали вслед, что несу не туда, и я разворачивался и шел куда надо.

Первые пару ящиков отнес легко, я даже подумал, что через недельку стану таким же сильным, как тот богатырь с помидорами на плечах. Но уже минут через десять почувствовал, что руки дрожат, а спина подозрительно хрустит. Я работал часа два, но по ощущениям – целую вечность. И когда проехав кое-как на метро, в полудреме поднялся на третий этаж и, даже рук не помыв, завалился на диван, понял, как устал. Сам не понял, как провалился в сон, и очнулся только после настойчивого крика дяди Миши. Звали ужинать.

Я приподнялся на локтях, поглядел на экран телефона и вздохнул. Проспал пять часов.

– Ну что, как поработал? – спросил дядя Миша, пока искал по телевизору что-то интересное.

– Ага. – Я сел на табурет и почувствовал, что даже ноги устали.

– Что-то я не слышу удовлетворения в голосе.

– Ну, огурцы, наверное, остались довольны.

– А ты?

Я поводил ложкой по тарелке. Суп выглядел аппетитно, но есть совсем не хотелось.

– Я устал. Наверное, спину сорвал.

– Спину сорвал! – хохотнул дядя Миша. – Походишь, попривыкнешь. Сначала всем сложно.

Я не хотел говорить все. Все-таки должен быть благодарен, что меня хоть куда-то, да еще и так быстро, устроили. Но каждая мышца ныла, плакала и умоляла сказать правду.

– Да. Попривыкну. – Я съел пару ложек супа и встал из-за стола. – Я, можно, полежу в ванной?

– А есть?

– Да я не хочу.

– Ну ладно, иди. Суп на газу будет. – Это я услышал это уже из коридора.

Валялся в воде я час, может, чуть больше. Вода уже остыла, но горячей подливать не хотелось. Я вспомнил, что за все придется платить, и решил не транжирить. Задумался о жизни и, кажется, перетрудился. Почувствовал, как глаза защипали, и поскорее умылся холодной водой. Вспоминалось объявление на двери кафе. И чем дольше я лежал, тем больше не мог отделаться от назойливой мысли: попробовать. Может, позвонить, пока не нашли кого-то подходящего. Может, носить чашки с кофе и чаем между столиками среди таких же молодых будет легче, чем бродить по складу магазина с бугаями, которые даже не видят меня? Терять-то все равно нечего. Меня в Москве и не знает никто, не опозорюсь. А если и опозорюсь, то не велика беда. Забудут.

Но тем вечером я так и не позвонил. Только дошел до дивана и завалился спать.

То был первый рабочий день. К сожалению, не последний.

Глава XVI: Калейдоскоп

Вихрь московской жизни закрутил так неожиданно, что уследить и понять, что произошло, я не сумел. Помню, первого сентября сидел на балконе и глядел на первоклашек, которые шли с огромными букетами роз в школы на линейку. Кто-то впервые почувствует горьковатый запах школьного какао из граненых стаканов, услышит школьный звонок и стройной линейкой пойдет на урок под песню «Чему учат в школе». Я размышлял, что делают дети на первом уроке в московских школах: рисуют ли свою семью, обводят ли ладошку карандашом на бумажке или смотрят мультики? Может, у них своя программа, сразу начинающаяся с уроков?

Хороший это праздник, добрый. Жалко, что не для всех он одинаково знаменательный. Мой брат, например, звонил в колокольчик на первой линейке. Мама рассказывала, как Лешку нарядили в новый костюм, срезали самых красивых роз с огорода, а он так разволновался, что забыл их в школьном туалете. Уборщицы, наверное, обрадовались. А мне не дали позвонить в колокольчик. Сказали, что «жирно» будет, есть и другие семьи. Не сказать, чтобы я расстроился, но отчего-то воспоминания о первых школьных годах у меня размытые. Они пахнут первыми замечаниями в дневнике, наклейками, которые нам дарили за выполненные задания, лужами во дворе и пирожными «Барни», которые мама давала на перекус. Тогда еще не было Аленки, и я даже жил в собственной комнате. Какие-то учебные годы помню смутно, а последний и помнить не хочется.

Небо в тот день яркое, ни облачка. Деревья еще пушистые от зелени, но уже уставшие. Лето – долгое испытание, а в Москве еще и пыльное. Не каждый справится. Я пил кофе и массировал коленку. Случайно упал утром, не посчитал ступеньки и пролетел до площадки. Может, и отбил себе что-то, но не хотелось жаловаться. На работе и без того не клеилось.

Помню первое сентября еще и потому, что тогда позвонил Костик. Позвонил рано и удивился, что я вообще поднял трубку. Он-то не знал прелестей метро, в которое не пойдешь без запаса времени.

Помню его радость. В их группе, где оказалось несколько красивых девчонок, и Костик уже хотел попытать счастья с одной. Ее звали Лерой, она из Мурманска. Костик сбросил мне страничку, долго расхваливал и голос, и русые волосы, а я смотрел и не понимал: все же написано, от начальной школы до всех курсов, никакой мистики, никаких поисков. Лера милая, у нее красивые волосы до пояса, курчавые, как у русалки. Но я смотрел на нее, а в голове проносились воспоминания о мутных и страшных глазах, тонких губах, не умевших искренне улыбаться, и светлых волосах, которые словно рожь на полях, мягкие, легкие, прятавшие частички свободы. Помню, даже не слушал Костика, когда он бродил по комнате и собирался на праздник, даже не смотрел на него через экран телефона, а думал о своем. Костя рассказывал о Боре и Славе, которые приехали из Норильска и Грозного, что они интересные, ходят на футбол и в кино. Обещал познакомить, но не услышал, что приехать не смогу, а рассказывал уже о какой-то Наташе. Оказывается, Боря уже успел пригласить девушку на свидание и убирался дома, готовился. Костя рассказывал о новых друзьях даже после того, как я сказал, что пора идти.

Он узнал о моей работе в конце сентября. Оказалось – поздно. Нам было некогда, хотя прежде всегда находили время друг для друга. Костик после пары дней веселья утонул в учебе, латыни и анатомии, отдыхал на выходных с друзьями на вечеринках, звал, но я не мог приехать. Я тоже погрузился в ящики, мешки, тележки, метро и бессонницу. С каждым днем у нас оставалось все меньше общего.

Я перестал обращать внимание на других мужчин, которые не хотели со мной разговаривать, но работа отчего-то не хотела входить у меня в привычку. Парнем я был крепким, к физическому труду приученным, но иногда, когда я возвращался домой после вечерней разгрузки, усталость накатывала, ноги била мелкая дрожь, и приходилось садиться на лавочку у подъезда и ждать, пока мышцы не перестанет лихорадить. Как-то раз, взглянув на небо и не увидев ни единой звезды, я будто бы почувствовал, как запах сигаретного дыма, летних трав и асфальта лизнул по щеке. Словно рядом, на пустом и темном дворе, вдруг оказалась Тоня, пускавшая клубы серой грусти в черные небеса, и вновь сказала, что в серых и бездушных городах небо не идет ни в какое сравнение с тем, что висит над заброшенными деревнями. Я вздрогнул, так это ощущение было реально. И я ведь понимал, что она была права. Она во всем была права.

Москва мне не нравилась. Даже спустя месяц я не понял, что должно влюбить в этот огромный город. В центр я больше не выезжал, в выходной съездил в планетарий, но один долго проходить там не смог, на следующий день, помню, дядя Миша спросил, поеду ли смотреть на кости динозавров. А я ел яичницу и в тот миг чуть не подавился воздухом. Он спросил что-то еще, а я не помню, что ответил. Встал и ушел к себе, даже дверь не закрыл, улегся на диван и уткнулся носом в подушку. Даже плакать не было сил. Мне вдруг стало все безразлично, ведь никто, абсолютно никто не увидит.

Я ожидал трудностей с работой, понимал, что прижиться в Москве сложно, но не знал только одного: как больно кусает одиночество. У всех, кто приезжал в Москву учиться, появлялись одногруппники, общие чаты в социальных сетях, вечеринки, пары, совместные домашние задания и проекты, а меня сопровождали одинокие поездки на метро и шанс прогуляться куда-то, но опять – в гордой компании собственных мыслей. Прежде они не сжирали меня, не оставляли пятен на коже, которые зудели и не давали спать по ночам, не запирали дома в четырех стенах, как бы оберегая от очередной правды: выйди на улицу и пойми, как ты мал в этом огромном мире. В квартире был дядя, телефон, по которому можно позвонить маме и написать Косте, но в остальной Москве нет никого, кроме вездесущего холода ненужности и бесконечного одиночества, которое как тень, как болезнь, скрывающаяся под кожей, как ссыпающееся время – не покидает, всегда о себе напомнит.

Каждый вечер я смотрел на контакт в телефоне, который так и не переименовал, проговаривал про себя выученные цифры и думал, что она бы поняла меня. Может, человек, сталкивавшийся с одиночеством чаще всех моих знакомых, смог бы успокоить, дать совет. Но я нажимал на номер, ждал несколько гудков и слышал: «Набранного вами номера не существует». Может, и не было никакого номера. Может, Тоня и не терпела одиночества, может, тоже бежала от него. Может, я и был ее спасательным кругом, советом, который она могла бы дать. Я понимал, что не узнаю.

Мое одиночество цвета серого асфальта, на который я смотрел каждую минуту, пока шел на работу. Потом он сменялся полом метро, затем – полом на складе. Поднять голову тяжело, а тех, кто бы поддержал ее, не осталось.

Дни шли, а я не замечал, как быстро пролетало время. Москва поедала меня с потрохами, так умело, что и не углядишь, какой кусок ухватила, а какой пока оставила в покое.

Я помнил наших соседей в деревне. Яркие, громкие, как лучики солнца, у каждого было свое дело, каждый казался личностью, интересным человеком или, на крайний случай, хотя бы занимательным объектом слежки из-за забора. А соседи дяди Миши, казалось, и вовсе не люди, а зомби. Со мной они сначала и не здоровались, только ровным строем шли на работу, и возвращались вечером. Только Зоя Григорьевна, наша соседка, отличалась, но ей бы, конечно, не помешало бы и с толпой смешаться. Может, поприятней стала, и по батарее бы не стучала, и за мной бы не следила, а занималась своими делами.

Родители превратились в призраков. Звонили, спрашивали, как я, рассказывали о себе, но даже с видеосвязью их будто не было. Казалось, что все прошлое исчезло, а напоминало о себе только во снах, когда сил противостоять действительности у меня не оставалось. Вот мама, в бигудях, в голубом, как обои на кухне, халате, жарит блины и рассказывает о том, как Аленка пытается разобраться в математике на подготовительных курсах. Телефон, наверное, стоит у холодильника, придавленный тарелкой. За столом сидит папа, я его не вижу, но слышу. Завтракает, ему на работу. Аленка спит, ей до школы идти минут пять, не стоит торопиться. Я гляжу на них через экран и словно вижу фильм, а не действительность. Я превратился в зрителя, пересматривающего пленки из детства спустя многие годы, а когда-то – был полноправным актером. Ничего, кроме воспоминаний, казалось, не связывает с картинкой на экране. Меня там больше нет, и, может, не было.