По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

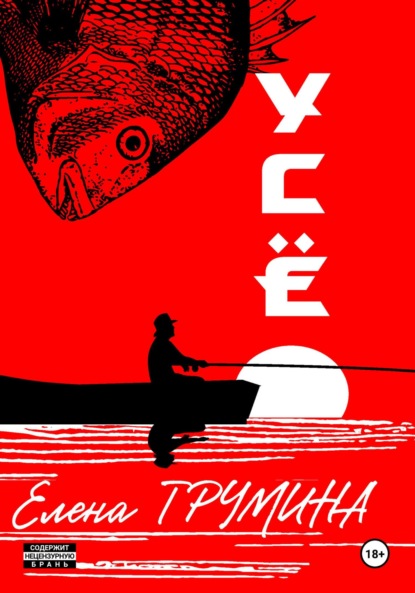

Усё

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Встань сюда.

– Я постарел?

– Виски седые совсем. Тебе идет.

В своем увядании, я так же красив, как красный осенний клен.

– Почему не постишь никаких фотографий? – я послушно встаю, куда велено. – Куда делись цветы, коты, селфи, листики мяты?

– Да ладно. Кому они нужны?

– Мне нужны. Друзьям твоим.

Она смущенно пожимает плечом. Стоит, уткнувшись в телефон.

– Тебе привет. Поедем к нам на дачу? Мама печет блины.

– Большой ей привет.

Мы пьем красное вино под красным кленом. Надо вернуться сюда на закате.

– У тебя есть красный плащ? – спрашиваю.

– Только красный берет.

– Пойдет. Надо как-нибудь выпить на Красной площади.

Да здравствуют стереотипы, банальность, протоптанные тропы и заезженные пути, превосходство и снобизм одной единственной краски.

Обедаем мы в столовой. Я захожу сюда в каждый свой приезд вот уже двадцать лет, беру пюре, какие-нибудь котлеты, салат, компот. Еда пересолена, а я чувствую себя юнцом, у которого есть будущее. Эта столовая – мое место силы. Деревянный стол дарит мне ощущение приятного соединения с собой, дает ощущение надежности этого соединения. Что-то здесь, конечно, меняется. Но не дух этого места дешевой радости. Я лелею тайную мечту устроиться сюда поваром. Завести роман с какой-нибудь веселой толстухой. Посадить ее на этот стол после закрытия, когда никого нет. Голый зад ее приклеится к липкому от кетчупа дереву. Лист салата выскользнет из-под влажной ладони.

Мои фантазии обрываются – Крис наводит камеру телефона на меня.

– Сереженька, ты заедешь к нам?

Я машу Вере Потаповне рукой, здравствуйте. Она похожа на состарившуюся русалку. Я немного пьян, назвал ее Вера Потоповна.

Крис фотографирует нашу трапезу и отсылает ей. Вера Потаповна ужасается. Смеясь, Крис зачитывает вслух ответ, ее лицо, озаренное безмерной любовью к матери, сияет небесной чистотой, как лик святой.

Из столовой мы перемещаемся внутрь Исаакиевского собора. Я сытый комар в янтарной бусине. Чувство соединения с собой исчезает, я исчезаю. Крис повязывает на голову платок, точнее, шелковый шарфик. Мы стоим в небольшой очереди, чтобы купить свечи. Впереди нас иностранец пытается что-то сказать, но его не понимают.

– Вам свечи? Эти? А какие?! – продавщица (не знаю, уместно ли здесь это слово, но ведь она продает) раздражается. Беднягу не понимают.

На нас наваливается многоцветное, мраморное удушающее величие собора.

Крис крутит головой, раскрыв от изумления рот.

– Какая красота! Вау! Пойдем туда, – она машет рукой.

Парень, проходя мимо, дернулся.

– Осторожно!

– Ой, простите.

– Вы мне свечой чуть глаз не выкололи.

– Извините, – Крис опускает руку со свечой вниз. – Простите, а где здесь ставят за упокой?

Перед иконой вздрагивает множество огоньков. Крис зажигает фитиль своей свечки от одной из горящих. Ищет глазами пустой подсвечник. Рядом встает женщина, низкорослая, толстозадая, тоже зажигает свечу, опаляет ее с другого конца. Я стою в паре метров от них и вижу, что свободный подсвечник только один. Крис протягивает к нему руку, но та женщина локтем, как бы ненароком, отодвигает руку Крис, и ставит свою свечу на единственное свободное место. Крестится. Бормочет «упокой, Господи, душу раба Твоего…», имя неразборчиво.

Крис растерянно стоит с зажженной свечой. Затем идет к другой иконе, защищая пламя ладонью, ставит свечу там. Там много пустых ячеек. Проверяет, крепко ли держится.

– Что это за икона, интересно? – спрашивает, подходя ко мне.

– Давай спросим, – предлагаю. – Я в них ничего не понимаю.

Мы обходим собор, укутанные запахами свечных огарков и ладана, присмиревшие перед строгими ликами святых, удивленно застываем под куполом, будто раздумывая – взлететь вверх или остаться. Мне приходит в голову мысль, что собор будущего должен быть высокотехнологичным и иллюзорным, как радуга, созданным прожекторами, цветовыми проекциями, какими-то новейшими имитаторами архитектурного проекта. Я воображаю музыкальный храм из света.

Выныриваем мы на площади, с облегчением жмурясь от солнца.

На набережной Мойки Крис вспоминает про мой рассказ, опубликованный в толстом литературном журнале.

– Поздравляю с публикацией, – говорит она.

– Спасибо.

– Можно я не буду читать? – спрашивает с виноватым видом.

– Само собой, – весело отвечаю я.

– А то вдруг мне не понравится.

Я смеюсь. В этом вся Крис.

Спрашиваю, как ее столярные подвиги.

– Да не очень, – вздыхает она. – Труда много, душу вкладываешь. Долго опять же, я же любитель. Цена…ну цена…не отдавать же даром. Хотя много и даром. А так… Ну, купит кто-нибудь что-нибудь раз в полгода.

– Ну а как ты вообще?

– Нормально. Мы с мамой теперь читаем по вечерам вслух. Диккенса начали. До этого Вудхауса читали.

Она шагает прыгучей походкой, поднимает упавший лист, беспечно крутит его в руке. На меня нахлынули воспоминания. Помнишь борщ в рюмках? Как обои клеили? Как на роликах катались? И параллельно думаю, может, как-нибудь деликатно предложить ей денег? Под рукавом пальто у нее дыра, нехорошо. Сапоги опять же…

– А помнишь Тайс? – спрашивает она.

– Спрашиваешь. Как она?