По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

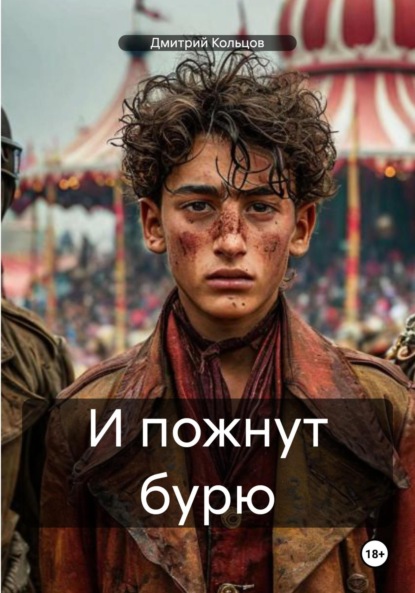

И пожнут бурю

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Пару минут в кабинете царило молчание. Лассе смотрел на майора и не понимал, откуда в его холодном сердце, больше похожем на часы, чем на орган, появилось столько любви и заботы к совершенно чужому и чуждому ему человеку. Лейтенант отдавал себе отчет, что старик ни за что не отдаст приказ казнить своего личного пленника из старческой слабости, а потому решился на продолжение разговора:

– Прошу заметить, ваше превосходительство, – более уверенно, чем ранее, но всё равно также робко и боязливо сказал Лассе, – что многие офицеры, и я в том числе, не буду от вас скрывать сей факт, крайне обеспокоены слишком сильной привязанностью Вашего превосходительства к этому арабу. Я понимаю, что это ваш личный пленник и вы воспитали из грязного повстанца достаточно порядочного, Господи прости, человека. Но вы перешли все границы недавним своим решением!

Жёв еле сдерживал в себе приступ гнева, потому что не мог себе представить, что будет слушать упреки от собственного адъютанта. Но он пока держал вулкан в себе, постепенно краснея и насупливаясь.

– Как ваш адъютант, – всё ещё продолжал Лассе, не имея желания остановиться и, кажется, всё смелея и смелея, – позволю себе сделать вам замечание и высказать своё личное недовольство вашим поведением и конкретно совершенным вами поступком.

– Всё сказал? – Жёв был в невероятном изумлении от слов Лассе. Майор никак не мог ожидать от этого маленького лейтенанта такой дерзости. – А теперь уходи с глаз моих, пока я самолично не вышвырнул тебя вон!

Лассе пришлось подчиниться. Однако ушел он с чувством облегчения, потому что знал, что прав, и Оскар Жёв также это понимал, потому так разгневался на адъютанта. Сам Жёв был в смятении. В армии то и дело вспыхивали акты неповиновения приказам майора, из-за чего удвоились случаи отправки провинившихся на гауптвахту и применения телесных наказаний. Обещанный Жёву чин полковника испарился вместе с утренними каплями росы, и он продолжал оставаться единственным во всей колониальной Африке майором-комендантом крепости такого значения. К примеру, комендант Алжира носил чин генерал-лейтенанта и был офицером Ордена Почетного Легиона, хотя и был младше Жёва на девять лет. Это всё сильно раздражало старого майора. Иной раз он даже подумывал об отставке, но чувствовал, что пока не пришло время для этого.

Сразу после ухода Лассе Жёв вышел на балкон, позабыв о грозах. Слушая крики чаек вдали, и засматриваясь на Оранский порт, майор также и отвлекал себя и от мыслей о судьбе Омара. Теплый, не совсем приятный для нормандца ветер обдувал седые пряди старика и напоминал, что тот находится в Африке, пусть климатом сравнимой с Каталонией, но все же в Африке. За годы в Оране Жёв так и не смог до конца адаптироваться под алжирский климат, из-за чего часто страдал. К шестидесяти годам он хоть и болел, но на пенсию не собирался, как и всякий уважающий себя и свою службу военный, а уж особенно служивший в месте, где распространен сепаратизм, если не мечтал, то уж точно имел сильное желание погибнуть в бою. Эту мысль он пронес через всю свою жизнь. Начав служить ещё семнадцатилетним юношей, Оскар Жёв побывал во всех колониях Франции, начиная с Мартиники на Карибах, и заканчивая Чандернагором в Бенгалии. Несколько десятков раз он принимал участие в сражениях против англичан и коренных народов, которых считал низшей расой. Он вообще не особо любил негров, арабов и прочих темнокожих, в основном за их убеждения и веру, а не за сам цвет кожи, хотя и он играл большую роль. Жёв следовал устной доктрине императора, что французы в колониях – это вершители судеб тех народов, которые проживали в землях, завоеванных Империей, и французы должны быть судьями для их жизней, должны миловать и казнить, поощрять и наказывать, наставлять на путь истинный с помощью обучения французскому языку и католических проповедей, ведь язык и вера – объединяющие факторы для великой империи. Жёв непреклонно следовал этой доктрине, именно поэтому он первым делом обучил Омара французскому языку, письменности и чтению. И пусть в истинную веру обратить своего пленника майор не смог, привив этому грязному арабу европейские манеры, культуру поведения и общения, этикет, он уже сделал прорыв, потому что Омар стал отличаться от того же Жёва лишь цветом кожи и верой.

Именно сейчас, в тот момент, когда, казалось, решалась судьба не только Омара, но и самого майора, Жёв стоял на балконе и предался размышлениям:

«Что же творится в этом мире, Господи? Если я разгневал тебя лояльным отношением к этому неверному братоубийце, то позволь же замолить грехи, позволь же исправиться в верном служении Тебе, но не в монашеском деле, а в мирском, в военном. Позволь же нести и дальше Твою великую и справедливую волю в край темноты и рек крови, в край, что зовется Магрибом. Я искуплю свои грехи во имя Тебя, Господи. Но если же я не грешен пред тобой, и Ты не гневен на меня, то скажи, почему я так боюсь и страдаю? Неужто ли этот араб так дорог мне? Нет! Я не могу считать его дорогим для себя человеком. Он – жалкий пленник, предатель, братоубийца, лжец! Но я обучил его тому, что знал сам, как нормандец и француз. Тогда почему я так страдаю, Господи? Я буду счастлив узнать, что Омар уехал куда-нибудь в Индию или Аравию. Но если же он вынужден будет остаться в Оране, то Ты, Господи, видимо наказываешь меня. Казнить Омара – это казнить мою душу! Я был бы спокоен, если бы он погиб на войне или скончался от болезни, но лично своими устами отдать приказ о расстреле я не смогу. Господи, почему я так тяжело это воспринимаю? Я выносил десятки, если не сотни смертных приговоров, но я всегда был холоден к тем, кого приказывал лишить жизни. Возможно, потому что не знал их так глубоко, как я знаю Омара. Именно поэтому, Господи, мне хочется, чтобы этот дерзкий и свободолюбивый араб поскорее покинул это место, этот город, забыл о том, что живет такой старик, по имени Оскар Жёв. И только когда он очистит душу от желчи. Только тогда я буду спокоен».

Глава VII

Еще почти две недели ждал Жёв писем из последнего города, вселявшего в него надежду – Марселя. Он уже получил от генерал-губернатора Алжира письмо, в котором предписывалось не позднее чем, через три недели незамедлительно казнить Омара, и Жёв, то и дело хватаясь за сердце, преисполненный печали и страха, даже думал о том, как это совершить. Омар же замкнулся в себе. Он мало ел, мало пил. Камера, в которой его держали, была невыносимо мала и пуста. Единственное окно едва пускало солнечный свет к узнику. Из других камер доносились голоса презиравших араба французских арестантов. Все они искренне желали увидеть его смерть – мерзкого чудовища, как им казалось. Ненависть эта отчасти была оправдана. Ведь Омар до пленения участвовал в рейдах на французские гарнизоны, атаковал патрули, грабил караваны и совершал прочие преступления, за которые любой французский гражданин, являющийся патриотом своего государства, его приговорил бы к казни. Любой, кроме Жёва. Раньше то, может быть, до знакомства с ним, старый майор немедля отдал бы приказ о расстреле, но теперь же все было совсем по-другому.

Практически каждый служащий гарнизона был рад тому факту, что в Марселе не было даже призрачной возможности продать или купить раба, и поэтому логично предположить, что казнь Омара была предопределена. Но в таком случае на этом бы повествование просто закончилось, а это было бы просто ужасно. Поэтому Господь услышал Жёва и подарил ту надежду, которую он почти потерял.

Всего за три дня до истечения срока, поставленного генерал-губернатором Алжира для поиска новых хозяев для араба, в Оран неожиданно пришло письмо из Марселя. Никто не мог подумать, что именно Марсель окажется тем городом, что подарит право на жизнь Омару бен Али. Когда майору принесли это письмо, в груди у него защемило, и он побледнел, став похожим на норвежского моряка после похмелья. Усевшись в свое кресло, прогнав из кабинета всех офицеров и охранников, оставшись наедине с письмом, Оскар Жёв распечатал молочного цвета конверт специальным ножом и достал бумагу, сложенную на четыре части. На одной стороне был текст, который старик все еще боялся читать, а на другой был герб, неизвестный ему: словно объединивший в себе сразу несколько геральдических традиций, он был слишком непохожим на традиционные дворянские гербы, поскольку мантию не увенчивала корона, а щит имел форму остроконечного треугольника, весьма распространенную лет так пятьсот назад (как дань истории – такая форма щита сохранилась у герба Норвежского королевства); верхнюю сторону щита охранял ангел, опершийся руками о щит и распустишвий свои крылья в стороны, словно коршун; руки и шею ангела обвивали две змеи, смотревшие слево и вправо с раскрытами пастями, высунутыми языками и зубами; сам щит делился на четыре равные части: в верхней левой и нижней правой изображались три fleur de lys[25 - Цветка лилии (фр.).], а в верхней правой и нижней левой – по одной башне; в центре щита, в месте пересечения четырех углов всех частей, также находился маленький круглый щит, выполнявший функцию пятой части; в центре круглого щита находился цветок розы, а вокруг нее расположился змей, пожиравший собственный хвост и как бы окаймлявший этот круглый щит; большой щит украшала цепь Ордена Почетного легиона, а снизу на ленте был написан девиз, очень длинный, а потому трудно разглядимый. Надев очки, майор прочитал: «Qui seminat ventum metet tempestas». От волнения он позабыл латынь и не обратил внимания на смысл пяти этих слов. Осушив бокал с коньяком, Жёв взял себя в руки и стал читать письмо:

«Многоуважаемый месье Жёв!

Пишу Вам с великим почтением к Вашей персоне, к Вашим заслугам перед империей, к Вашему высокому положению в военной иерархии нашей страны.

Как видите, Вам не получилось обеспечить таинственность Вашей персоны, мои друзья на черном рынке проследили путь письма и известили, что оно было отправлено из города Орана. Я не имею цель как-то Вас оскорбить или унизить, а потому сохраню таинственность Вашей персоны для всех других уважаемых граждан, осведомленных о существовании Вашего письма.

Принимая во внимание тот факт, что Вы, видимо, совсем отчаявшись, решились на весьма опрометчивый поступок и послали письмо с объявлением о продаже некоего живого товара в город Марсель, говорит о том, что Вы хотите уже любыми методами избавиться от этого самого товара. Прочитав ваше письмо от начала до конца, я убедился, что Вы наверняка человек военный, поэтому некоторые неточности Вам простительны. Однако так или иначе письмо Вы отправили. И вот Вам мой ответ. Вам очень повезло, что как раз в самый момент прибытия письма из Орана в Марселе оказался я, благодаря чему у Вас появился шанс избавиться от надоевшего Вам товара. Я готов приобрести товар, однако совершенно не согласен с ценою, установленной Вами за него. При стоимости в пять тысяч франков Ваш товар никто не купит и даже торговаться не захочет. Я же проявляю учтивость и предлагаю Вам продать товар мне за сумму поменьше – пятьсот франков и ни монетой больше. Я прекрасно понимаю Ваше негодование по поводу такого резкого снижения цены, но прошу меня понять, мы живем не в Китае, чтобы вертеть сотнями тысяч франков или фунтов за торговлю опиумом, мы с вами живем в Европе, самой цивилизованной части мира! Гораздо более цивилизованной, чем Китай, Индия и даже Соединенные Штаты!

Если Вас не смутит такая цена, то буду ждать Вас в порту Марселя 15 декабря сего года. Учтите, что уже 16 декабря в городе меня не будет, и Вы вынуждены будете остаться без денег и со своим товаром!

Очень жду встречи с Вами,

Пьер Сеньер»

После прочтения письма Жёв будто оказался в прострации. Он схватил графин и осушил его за две минуты. После этого он перечитал письмо и окончательно убедился, что некий человек по имени Пьер Сеньер готов купить Омара. Однако сумма в пятьсот франков разгневала майора, это в десять раз меньше, чем он сам предлагал! Но делать было нечего, либо так, либо казнь. Уж лучше за пятьсот франков, чем на эшафот. И Оскар Жёв принял решение – везти Омара в Марсель. Он не знал, что из себя представляет человек, который собирается купить араба, но это не имело большого значения. Для старика было главным то, что его пленник избежит казни, а что с ним сделает его новый хозяин – уже не его забота.

Осталось лишь донести эту новость до самого Омара. Он продолжал сидеть в сырой камере, потеряв надежду на спасение от смерти. Майор позвал к себе адъютанта, когда тот явился, то сразу получил приказ – привести пленника.

Когда Лассе удалился за Омаром, Жёв стал думать, что сказать. Ему хотелось преподнести эту новость так, чтобы бен Али действительно обрадовался. Однако майор понимал, что как бы он ни старался, обрадовать пленника не получится. Ведь он не получит свободу, а станет рабом, что сродни смерти, когда некогда свободный человек, не ставящий в авторитет никого, кроме Бога и семьи, становится безвольной собственностью другого человека, – вряд ли это его порадует. И было бы весьма странно, если бы кто-то такой участи радовался. Разве что настоящие преступники, не боящиеся Господа, смертники, за свои злодеяния, приговоренные к повешению или к расстрелу. Вот они-то действительно могли бы умолять кого-угодно о продаже их в рабство. Для них неважно, как жить, главное лишь одно – жить, а остальное так, мелочи столь обожаемой ими жизни.

Омар же сам считал себя благородным человеком, искренним, послушным перед Богом и перед своей нацией. И смерть наверняка была бы для него куда менее жестокой карой, чем рабское существование. Для истинно честного человека стать рабом – это, как говорилось выше, умереть еще при жизни, убить в себе душу. Поскольку от рабства мало кому удавалось освободиться по собственной воле, эти люди рано или поздно мирились со своей судьбой, отчего мысль о том, что Омар мог стать рабом и потерять огонь жизни, плавила сердце старого майора, но смерти его он желал еще меньше. Возможно, просто потому, что не знал того менталитета, который был присущ арабам. И шанса, предложенного, как думал сам старик, не кем-то, а чуть ли не самим Господом Богом, упускать не собирался и прокручивал у себя в голове предстоящий разговор с пока еще своим личным пленником.

Меж тем, Лассе пришел в темницу, где содержали Омара. Как только дверь камеры отворили, лейтенант вошел внутрь, осмотрелся и обратился к арабу, сидевшему на полу, изнемождённому, грязному, со злым взглядом, ярко отображавшим горячее желание пленника растерзать всех тех, кто запер его в сырой камере, кишащей крысами – единственными добрыми существами среди всей клоаки, называемой тюрьмой.

– Гос…тьфу, – чуть было не обратился Лассе к Омару со словом «господин». – Пленник бен Али! Майор Жёв желает тебя видеть! Подъем!

– Желает видеть? – с язвенной ухмылкой воскликнул Омар, даже не подавая виду, что собирается встать. – Зачем же? Чтобы посмотреть в глаза перед тем, как меня повесят? Или напомнить мне, какой я ничтожный бес? Что я должен сделать? Встать и пойти за тобой, Рене? Ну уж нет, уж лучше я буду дальше гнить здесь, чем хоть на минуту перешагну порог его кабинета, провонявшего нарциссами! А лучше расстреляйте меня прямо здесь – и я буду наконец свободен!

Этот акт неповиновения возмутил Лассе, и он дал приказ схватить пленника и силой доставить к майору. Поначалу Омар пытался сопротивляться, но истощенный организм мало что мог противопоставить трем сытым солдатам, и ему ничего не осталось, кроме как подчиниться и безвольно следовать к майору. Идя по коридорам гарнизонной тюрьмы, араб услышал в свой адрес огромную кучу оскорблений, насмешек, радостных выкриков, что жизни его пришел конец. С одной стороны, это было правдой, однако, сам Омара еще не ведал об этом, он лишь предполагал, что его ведут к Жёву для того, чтобы тот самолично и глядя в глаза приговорил его к смерти, о другом исходе их встречи пленник даже помыслить не мог.

Выйдя с конвоем на свежий воздух, так как тюрьма была по большей части подземной, а комендатура располагалась в другом здании, бен Али подумал, что ослепнет от солнечного света; настолько ярким онм был в тот день. К тому же, он почти месяц не выходил на улицу, вернее, его не выпускали почти месяц. И ему было радостно от вида голубого неба, от легких дуновений ветерка, от понимания скорого избавления от плена путем мученической, на его взгляд, смерти.

Перед тем, как добраться до кабинета майора, предстояло еще пройти через всю комендатуру. Благо, проходя по застеленным коврами коридорам, Омар не встретил никого из офицеров, чему был очень рад. А дойдя до дверей кабинета майора, он медлил. Лассе вошел первым, чтобы предупредить Жёва о прибытии его пленника, поэтому арабу пришлось еще несколько минут постоять перед дверьми, и он также решил обдумать предстоящий разговор. На самом деле, он совершенно не имел представления о том, что хочет сказать ему старый майор. Ему лишь хотелось верить, что его приговорили к смерти, а не к вечному заточению в камере, которая уже успела показаться могилой.

Наконец, получив позволение войти, Омар оказался в кабинете майора. Он не раз бывал в этом кабинете, помнил каждый предмет мебели, каждый цветок нарцисса, росший в большом расписном горшке. Он даже помнил, сколько в кабинете имелось скрытых дверей, замаскированных под зеркала или стены, обитые панелями из орешника, завезенного из метрополии. Черного цвета люстры, свисавшие с потолка, как всегда имели лишь половину возможного количества свечей. Сам Жёв сидел в своем кресле за столом, расположенном в правом углу, рядом с выходом на балкон, а Лассе поспешил удалиться, так как все еще пребывал в опале за излишнюю откровенность. Сам пленник встал посреди кабинета и смотрел на балкон, зашторенный, чтобы яркий свет не вызывал у коменданта мигрень, как бы чувствуя, что рядом море, свободное, никому не подчиняющееся, всесильное, непобедимое. Море нельзя обуздать, нельзя заковать в кандалы, нельзя расстрелять, нельзя запугать. Оно сильнее всех людей вместе взятых, его гнева боятся моряки и торговцы, его силу используют пираты. Своей абсолютной свободой море так завлекало Омара. Ему хотелось сбежать и стать вольным моряком, самостоятельно определяющим свою судьбу. Но это была мечта, на деле же он сейчас стоял в кабинете коменданта крепости Орана, портового города подчиненного Французской империи некогда свободного султаната Алжир. И бен Али считал себя жалким в этот момент, испытывал к самому себе истинное презрение. А майор Жёв таки решил обратиться к нему.

– Итак, Омар, – слегка запинаясь от волнения начал Жёв, закуривая сигару, – я велел привести тебя всего лишь с одной целью.

– И какова же эта цель?

– Не смей перебивать меня! – взревел майор. – Тебе всегда нужно давать знать, что тебе можно делать, а чего нельзя?! Мне надоели твои вольнодумные выходки. Но не за тем я тебя вызвал, чтобы выплескивать свой гнев. Я говорил тебе, что как только представится возможность, я продам тебя, дабы не допустить твоей казни. И вот, возможность эта появилась. Из Марселя пришло письмо с согласием на приобретение тебя в качестве личного прислужника. Я решил, что это замечательная возможность для тебя начать жизнь с чистого листа, свободным от всех обязательств перед собой и перед другими людьми. Это хороший шанс. Подготовка скоро начнется, и через два дня мы с тобой отплываем в Марсель.

Известие это ввело в ступор Омара. Он был уверен, что его либо приговорят к казни, либо к вечному заточению. Но никак он не мог подумать, что его продадут как раба. Дальше он не слушал Жёва, ему было все равно. Но думать о своей участи он отныне не переставал ни на минуту. В голове возникали самые разные мысли. Была даже мысль просто убить сейчас майора и быть расстрелянным на месте. Но тут кандалы не позволяли. Лассе предварительно позаботился о безопасности своего начальника и заковал пленника так, что тот даже при самом сильном желании не смог бы изловчиться и выпутаться из железных оков. Однако мысль, что оковы эти с него уже не снимут никогда, заставляла араба плакать без слез, проклиная и себя, и своего пока еще хозяина. А Жёв продолжал что-то говорить хоть и заметил, что его давно не слушают. Но спустя десять минут, когда он стал нести полную околесицу про петуха, сбежавшего из дворца марокканского султана, Омар очнулся. Хоть и очнулся он, честно говоря, совсем поверхностно. На самом деле он продолжал терзать душу пытками о будущем, совершенно неизвестном и непроглядном, как почва пустыни. Все же возможность для вопроса у араба появилась, и он поспешил ею воспользоваться:

– Как же так? – начал бен Али, очень тихо и мрачно проголосив, что несколько испугало майора. – Вы отдадите меня каким-то живодерам? Вы хотите, чтобы я стал безвольной скотиной на службе у таких же скотов?! Вам хочется, чтобы я мучился? Ради чего вы так поступаете со мной? Почему вы просто не казните меня, как сделал бы любой другой комендант? За что Господь послал мне такую кару в виде судии в вашем лице?

Жёв поднялся с кресла, держа в зубах дымящуюся сигару, и медленно подошел к Омару. Тот стоял с опущенной головой, неподвижно, как дерево, готовое к срубу. Майор вплотную подошел к пленнику и выпустил громадный клуб серого дыма в его скрытое лицо.

– Раз ты так рассуждаешь, – прошипел Жёв, – то пусть так и будет. Считай, что это кара Господня за совершенные тобой грехи. Это ведь ты убил собственного брата, это ты без конца совершал набеги на наш гарнизон, это тебя боятся все солдаты, служащие здесь. Это твоей смерти все они желают. Я же хотел проявить к тебе доброту, сердечно помочь желал! Но и представить не мог, как ты воспримешь мой подарок. Я тебе жизнь сохранил, а ты, гадина песчаная, за кару это принимаешь. Пусть так… пусть так и будет…

Тут он подошел к тонкой стеклянной двери, закрывающей выход на балкон, и, сделав глубокий вздох, выкрикнул:

– Рене!

Пара мгновений. В кабинет вбежал адъютант майора, за ним – трое конвоиров, готовые исполнить приказ.

– Ваше превосходительство! – грозно выдал Лассе и посмотрел на Омара, тот неподвижно стоял все в той же позе, в которой стоял с самого своего прихода в кабинет.

– Уведите пленного обратно в его камеру, – гневно произнес старик, но тут же смягчился, вспомнив о том, что скоро предстоит показывать этого пленного покупателю. – Дайте ему возможность отмыться, выстирайте одежду, накормите хорошо. Завтра также прилично ухаживать за ним надо. Я не хочу, чтобы сделка провалилась, и единственный откликнувшийся покупатель отказался от покупки, увидев товар. Потому глаз не спускать с Омара! Выполнять!

Конвоиры взяли бен Али под руки и повели прочь из кабинета, за ними ушел и Лассе, оставив майора снова наедине с собой. Он подошел к небольшому столику, на котором стоял стеклянный графин, вновь наполненный дорогим ангулемским коньяком, и бокалы. Наполнив один бокал, старик вышел на балкон. Погода в этот день была очень приятная, солнце хоть и слепило, но жарко не было. Ветерок продолжал переменно обдувать крепость гарнизона. С высоты балкона своего кабинета Жёв имел возможность наблюдать за тем, что происходит в городе. Однако же в этот день мало кто появлялся на улицах города, рыбаки находились в море, торговцы прятались от надоедавшего солнца под навесами своих лавок, патрулировавшие Оран солдаты в это время дня обычно отдыхали в портовой кофейне, а простой люд сидел дома и лениво спал. Хотя и был уже декабрь, на африканском континенте зима совсем не ощущалась. И если в Париже уже выпал легкий снег, а деревни у подножья Альп заносило пургой, то жителям Алжира или Туниса оставалось надеяться на простое снижение температуры. А зачастую и этого не происходило, отчего французские солдаты, привыкшие к сезонному французскому климату, по крайней мере на большей части страны, совершенно оказывались не готовы к вечно жаркому и сухому климату Северной Африки. Но служащих в прибрежных городах спасало Средиземное море, иногда посылавшее задыхавшимся солдатам небольшой дождь или просто пасмурную погоду. Что же до майора Оскара Жёва, то он особенно не переносил североафриканский климат. Родом с севера Франции, он привык к прохладной погоде, к дождям, так нравившимся ему, а получив назначение в Оран, старик готовился к худшему испытанию для своего организма. И солнце, вечно сияющее над крепостью и городом, и ветер, чаще всего бывавший теплым, вызывали у него жуткие приступы мигрени, из-за которых он совершенно не мог работать. И даже в этот день, всего на минуту выйдя на балкон, чтобы полюбоваться видом дневного Орана, Жёв поспешил скрыться в своем кабинете, спасенном от преследования солнечных лучей плотными шторами.

Глава VIII

Сборы к отплытию, начавшиеся по приказу Жёва практически сразу после судьбоносного разговора его с Омаром, шли медленно, тяжело, с постоянными задержками. Тому было имелось несколько причин. Мало того, что на три небольших брига, бывших в распоряжении у майора, необходимо было уместить порох, ядра, запасы провианта, комплекты чистого белья для матросов и солдат, так еще ведь нужно было предоставить отдельную каюту с кабинетом самому майору, а еще каюту выделили и Омару. А таковые удобства присутствовали только на пароходофрегате «Сен-Жорж» – единственном судне оранской эскадры, оснащенном паровой машиной и обладавшем приемлемыми габаритами, а также быстроходностью, позволявшей в короткий срок обогнуть Балеарские острова. Он пребывал уже почти полгода на ремонте из-за пробитого днища во время крупного сражения с берберскими пиратами. Пиратов-то разбили, однако главный корабль оранской эскадры был временно списан для приведения в надлежащее состояние. Теперича он необходим был как никогда сильно. Как полагали многие матросы и плотники, занимавшиеся ремонтом фрегата, старый майор так вопил по поводу скорейшего спуска корабля на воду лишь только потому, что стал к шестидесяти годам привередливым белоручкой и не более того. На деле же все обстояло немного иначе. Оскар Жёв должен был помимо своего пока еще личного пленника доставить в Марсель несколько важных писем от генерал-губернатора Алжира, адресованных министру колоний, а хранить такие сверхсекретные бумаги от посторонних глаз возможность имелась лишь на «Сен-Жорже», поскольку только на нем находился добротный сейф, взламывать который ни одному килечнику и в голову не придет. Под подушкой или в ящике стола не подоболо хранить никаких деловых писем или документов. Так Жёва учили с самого его детства строгие нормандские воспитатели, а опосля и старшие товарищи в военной академии и сослуживцы на Мартинике. Он запомнил на всю жизнь правило: тот, кто хочет до чего-то добраться – будет применять любые для этого методы, а потому, неважно, доберется он в конечном счете или нет, необходимо максимально усложнить ему задачу. Подушка и ящик стола подходят разве что для хранения портрета любовницы. Поэтому за ремнтом «Сен-Жоржа» Жёв следил пристальнее, чем за посещаемостью гарнизонного кабака.

Еще одной весьма любопытной причиной торможения полной погрузки и скорейшего отправления эскадры послужила коллективная просьба от Оранских купцов, обратившихся непосредственно к майору Жёву. Суть их просьбы заключалась в том, чтобы эскадра сопроводила торговый барк, который должен был направляться в Марсель из Орана тем же маршрутом, что и военные. Груз, по их словам, был более чем важный, и некоторая часть его должна была потом отправиться в Париж. Да, именно в Париж! Что такого эти дельцы собирались везти в Париж, Жёв уточнять не стал, хотя по уставу должен был это сделать. Но он давно для себя определил, что лучше не связываться с алжирскими торговцами, пусть даже и французского происхождения. Они обладали удивительной способностью: запросто лишали всякого снабжения любой город с неугодным управителем, что приводило либо к серьезным уступкам со стороным последнего, либо к его немиуемой отставке за несговорчивость и твердокожесть. Так, сам Жёв несколько лет назад сговорился с беджайской кликой, чтобы та организовала продовольственную блокаду города, поскольку за месяц до того комендант Беджаи (к слову, тогда еще такой же майор) на большом параде в Алжире посмел оскорбить старика. В остальных случаях Жёв не имел никакого желания заводить дела с колониальными дельцами, предпочтя дать им финансовую независимость. Но все же из вежливости и для того, чтобы они поскорее отстали, согласился исполнить их просьбу. Поэтому бриги пришлось оснащать военными орудиями по максимуму, в Средиземноморье было много пиратов, желавших набить свои грязные и вонючие трюмы французским, да и не только французским, но и испанским, итальянским, британским и даже турецким золотом. Да что там золотом, для них не существовало абсолютно ничего, чего нельзя было бы украсть и кого нельзя было бы ограбить. Эти водяные черти не гнушались даже красть сами корабли! Охоту на них уже давно объявили все правительства Европы[26 - Ну как давно…более тысячи лет назад. Борьба с пиратством шла с переменным успехом на протяжении многих сотен лет, начиная с эпохи Античности, угасая и возгораясь вновь в каждый последующий век.], однако до конца истребить этих крыс пока не удавалось. И они также были большой проблемой для Жёва, искренне хотевшего избежать встречи с пиратами, дабы поскорее доплыть до Марселя.

Но пираты были не единственной опасностью моря неприродного характера. Наверное, куда большую опасность представляли британцы, активно патрулировавшие как прибрежные воды, так и бороздившие морские просторы. Суть опасности, исходившей от красных мундиров, заключалась в одном простом и понятном всем слове – изменчивость. Почему изменчивость? Потому что в первой половине дня они могли дружить, а после обеда могли объявить войну. Для правительства туманного Альбиона это было в порядке вещей. Шла борьба за колонии, и каждая империя желала отхватить себе самый крупный и вкусный кусок той же Африки. А Британия в этом противостоянии была подобна тем же пиратам – использовала все доступные и недоступные средства для достижения поставленных целей, будь то уничтожение целого туземного племени ради строительства на месте разрушенной деревни поселения под флагом «Юнион Джек», или подкуп видного иностранного дипломата ради подписания мирного договора с какой-нибудь европейской державой, чтобы на следующий день ее предать. Меньше десяти лет назад взяв под свое прямое управление Индию, британцы принялись насаждать там свои порядки, начав с расстрела сипаев, привязав их для этого к дулам пушек, и продолжив по сей день использовать индусов как дешевую рабочую силу, вновь введя моду на фактическое рабство в Европе. Законодательно оно, конечно, везде было давно отменено, однако всегда находились те богачи, которым удавалось для себя эти крепостнические законы сохранить, путем вложения громадных средств в предприятия, принадлежавшие государству. И вроде бы все счастливы – государство получает доход от тайной работорговли, а покупатели рабов вовсю отдаются своим барским наклонностям. А как же индусы? А их никто не стал спрашивать. Британцы решили за них. И этого было достаточно.

И то же самое они могли сделать с эскадрой Жёва. Ему это виделось, разумеется, в мрачных тонах. И он сообщил капитанам всех бригов, что в случае встречи с британскими судами необходимо сразу открыть огонь, не взирая, начали ли сами британцы стрелять. Поскольку от них ждать можно было чего угодно. За свою должность и, что важнее, свободу майор не беспокоился, так как за подобные действия его никто бы не наказал. Император рассорился со всей Европой и тщательно искал повод для войны с кем угодно по какой угодно причине, дабы не потерять поддержку еще и внутри собственного государства. Однако Жёв хотел обеспечить себе быстрый и спокойный проход к берегам метрополии, не желая создавать casus belli[27 - Повод к войне (лат.).] ни для своей страны, ни для Британии.

Самые большие же надежды майор возлагал на «Сен-Жоржа». Этот 50-пушечный пароходофрегат являлся главным козырем в руках Жёва, которым он мог попросту спугнуть и пиратов, и британцев. Представлял он из себя крупное трехмачтовое судно на паровой тяге и с гребным винтом (до появления паротурбинных судов и крейсеров такого рода сочетание корабельного оснащения наблюдалось и применялось повсеместно), с большим трюмом, позволявшим вместить гигантский груз. Будучи, де-факто, главным стражем морских границ Орана, «Сен-Жорж» имел важнейшее значение для Алжира, а также лично для Жёва. Причины этому мы уже объяснили выше.

Другие электронные книги автора Дмитрий Кольцов

Семъ.я

0

0