По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

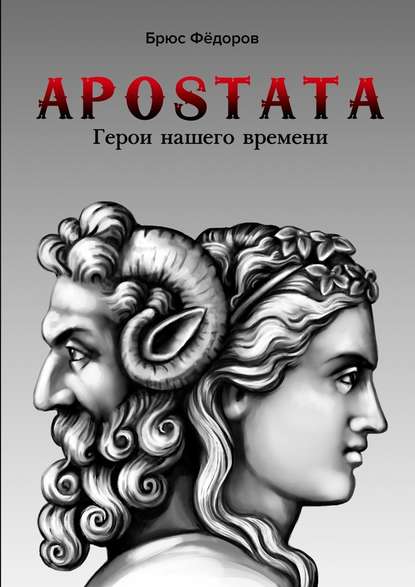

APOSTATA. Герои нашего времени

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Старший брат женатый, младший нет.

Белый цвет и красный так сплелись,

Кровушкой напрасной на землю пролились.

Белый цвет и красный так сплелись,

Ой, кровушкой напрасной на землю пролились.

Замело поле за рекой.

Выдохся к рассвету и затих тот бой».

Враз подхватили песню и другие казаки, и казачки. Закручинились их лица, затуманились глаза. Замотали, как донские жеребцы, своими чубатыми головами старики. Вешними ручьями побежали между морщин горючие женские слёзы. Тяжело давалась песня, рыдальными спазмами перехватывала горло. Из глубин памяти выплыла чёрная пороховая гарь вековой давности, застилая ковыльные степные просторы, леса и перелески, пыльный шлях и ласковую гладь батюшки-Дона. Раскрылись застарелые кровавые раны на казацких душах. Долгие годы живут и прячутся они в человеческом сердце, замирая только тогда, когда понесут боевые товарищи на погост своего побратима. Но одна, глубинная, будет и дальше, как ядовитый багульник, травить и жечь его детей и внуков и дождётся заветного часа, с тем чтобы навалиться на них удушливой волной, туманя сознание и выдавливая к жизни незатихшую боль и горечь притерпевшихся обид.

Хорошие соседи попались Егору Нечаеву. Признали, дали приют и ночлег таёжному скитальцу. Казак как никак, хоть не на своей земле живёт, но всё же свой, кровный. А рано поутру, выпив цельную крынку холодного молока и стряхнув похмелье, отправился горемычный сирота навестить свою тётку Дарью. Выйдя по проулку за хуторскую околицу, наломал Егор охапку веток кермека со скукожившимися от холодных ночей и осыпающимися лилово-синими цветами и приложил к ним пучок стрельчатой травы.

Долго стоял казак у глинистой могилы Дарьи Алексеевны, прикрыв своим букетом её обвалившийся край. Молчал, крутил головой, обозревая проваленную по ближней стороне чугунную оградку, и кланялся одинокому неокрашенному кресту в изголовье ещё не застылого траурного холмика. Вот они, все здесь собрались: его три тётки, две бабки и даже стёртое вровень с землёй пристанище его прабабки. Все женщины. Нет только ни его отца, ни деда, ни прадеда, ни других казаков из нечаевского рода. Кто сложил свои головы по рубежам родной отчизны, кто за кавказским хребтом, на дунайских холмах, выложив безглазое ожерелье вдоль карпатских перевалов и на венгерских равнинах, а кто в сибирских застенках.

Долго стоял в нерадостном раздумье Нечаев. Вместе с ним молчала и Анна, накинув на смоляную голову чёрную шаль, – та самая Нюра, которая близко приняла старческие печали его тётки. Ходила и за ней, и за её коровой.

Светла и необъятна Донская земля. Вольготно живётся на ней свободным людям и всякому зверью. Распахнута к солнцу и синему небу казацкая душа, когда летит навстречу ветру, напоённому донским разнотравьем, лихой степной всадник, вскочив на спину золотистого скакуна с багровым отливом в чёрных глазах и раскинув в стороны по православной вере свои руки. Ложится под росчерком его шашки гибкая и пугливая лоза; катятся по раздольной степи, подпрыгивая на сусличьих норах, вражьи головы. Крепко, дороже отца с матерью, детей и жён своих, берегут донцы родную землю и ненаглядную волю-любушку. Зорко всматриваются они в чернеющую на горизонте зловещую даль и прижимаются ухом к разломанному в трещины злым суховеем целинному полю. Не слышно ли топота копыт ордынской конницы, не светят ли в ночи дегтярные факелы, готовые подпалить их курени и лабазы; не всполошится ли сизокрылая перепёлка-свистунок, предупреждая о непрошеных гостях?

«Отчего, не шелохнувшись, замерли деревья и не засыпают печальный приют золотисто-коричневым саваном? Не заплутал ли в тяжёлом небе зоркий орёл-курганник? Не видит и не знает он меня. Не от того ли так грустно на душе моей?» Недвижный взгляд Егора вперился в бесконечные ряды могильных крестов. Один, второй, третий… бесконечность. Семьями, родами лежат. Была жизнь – и ушла. А теперь? Мало кто на хуторе остался, да и то больше приезжие.

А казаки, соль Донской земли, где ноне они? Почему не разлетаются над ковыльными степями их звонкоголосые песни? Почему не храпят, не визжат и не вскидывают копыта неукротимые дончаки, отстаивая право на будущее потомство? Неужто истончилась, умаялась удаль прежняя, порастёрлась моща казацкая; вещим камнем согнула руки сильные и распластала спины крепкие по моровой траве, покрыв их чертополохом-репейником? Иль донельзя изгрызены бесстрашные сердца тоской да печалями? И сказа более нет.

Так что, может, прогневили, не покаялись нашему Богу Господу; не ложатся молитвы наши к ногам заступницы – Его Матушки?

Ведь пуще святого-свя?того берегли веру старую, нерушимую. Отказали царю-батюшке, а если потом и поклонилися, так с честью-достоинством. Уважили беречь околицы его царские: «Тебе служба и защита, а земля-воля – наши». Рубили сильного и слабого, виноватого и правого. Откатили орду турецкую, а коль ложились под ятаганы янычарские, об одном просили, как о милостыне: «Не сподобил Бог голову сложить на поле бранном, рядом со товарищами, потому смерть хочу принять нескорую, тяжкую, на коле длинном, с зазубринами. Негоже уходить человеку так запросто, не умаявшись на горючей земле. Не будет ему далее ни креста, ни прощения».

Ясно и просто жили казаки. Поля распахивали, пшеницу сеяли, жён да детей малых любили, свой век укорачивали, сохраняя отчизну-родину. Нежданно-негаданно блеснула заря кровавая годом семнадцатым. Ни царя, ни веры – смахнула их рука красная. Не покорилися донцы, не рассупонились, поверили своим атаманам, не порушили присягу святую. Не кубанцы-хитрецы, гуртом встали за волю древнюю, за республику свою народную, что на Дону тихом, ласковом.

И опять рубили и вправо, и влево, с потягом и с поворотом, ломая вражьим коням шеи, тела комиссарские от погона до пояса рассекая. Брат и не брат уже. Юшка красная глаза застилает. Да где ж там Русь лапотную переможешь. Нас сотни – их тысячи. Нас тысячи – их миллионы.

Прошла пора грозная, умаялись наряды расстрельные, стоят хаты бесхозные, плывут по Манычу и Дону фуражки синеверхие. Жизнь незнакомая, колхозная, чуждая – так земля застоялася, заждалася, рук требует. Может, спробуем? Не поверила им власть, не миловала. Двадцать лет спрашивала-допрашивала.

Так опять встал на пороге гость непрошеный – враг незваный. Намётом-всполохом метнулся по родимому шляху сорок первый год. Опять закачалась над скрипучим седлом казачья папаха. Вновь атаманов своих послушались, поверили, старое вспомнили. Волю прежнюю, привычную вернуть, пестовать. Обманули их на сей раз начальники, хоть своими прозывалися. Кто форму надел серую, мышиную, чуждую – потерял честь свою казацкую. Да куда уж теперь денешься – ни повернуть, ни вывернуть. Опять междоусобица кровавая, непримиримая. Не признал брат брата, взял его в винтовочный прицел, кинжалом стал резать горло песенное. Без жалости, без снисхождения. Не омыть раны их рваные донской водицей целительной. Не лечит она предателей.

А те, кто встали на сторону праведную, за народ свой, за родину, уж ждали их на заветном том берегу, каторжном, на дальней речке той неведомой, австрийской, что течёт в горах высоких, тирольских. Дравой прозывается, что у города нестольного, а так, Лиенца. Нет и не может быть прощения в таком случае. Это же не знамя: то ли белое, то ли красное. Здесь грех большой, несмываемый, тот, что до седьмого колена, остатнего. Брат не забудет той свастики нагрудной и орла имперского, немецкого, что на правой стороне кителя эсэсовского. Тут гадать не приходится. Всё ясно, как на исповеди: и станицы дотла сожжённые, и виселицы кособокие.

Уж лучше сразу стать под пулю автоматную, успокоиться. Да дети на руках малые и жёны за спинами в голос воют под штыками длинными, английскими и прикладами дубовыми. Что делать? Деваться боле некуда. Видно, такова судьба наша – разлучница. Умирать приходится не в бою честном, за правду и счастье народное, а за выдумку пустую, обманную, за обещания ложные. Уж лучше утопиться в омуте глубоком, где сомы усатые, свои, родимые, да кто ж позволит это – Дон тихий поганить. То заслужить надобно.

А раз так, что нельзя умереть нам по желанию по последнему, прыгнули казаки в ту речку студёную, форельную, чуждую, прижимая к себе детей своих безвинных, несчастливых. Опять поплыли по водной глади фуражки и папахи синеверхие. Поплыли в безвременье. Не зазвенят для них колокола на святую Троицу.

Так сколько ж можно народ простой, доверчивый боронить да перепахивать? Извести ведь под корень можно. И так мало родов древних казачьих на Дону осталося. Не восстановят переселенцы охочие славу былую казачью. Некому будет сказать, как прежде, как ранее, что «казачьему роду нет переводу».

Долго ещё стоял Егор. О разном думал. Вспоминал слова песни вчерашней, что пели старики. Крепко стальными гвоздями вбилась она ему в сердце. Не стереть, не выкорчевать:

«Руки задрожали, боже мой,

Я зарубил младшого собственной рукой.

Руки задрожали, боже мой,

Я зарубил младшого собственной рукой.

Чуб его белёсый ветер теребит,

Как живой курносый в ковыле лежит.

Ты прости за то, что разглядеть не смог.

Что скажу я мамке? Ты вставай, браток.

Ты прости за то, что разглядеть не смог.

Ой, что скажу я мамке? Ты вставай, браток».

Нюра не мешала ему и думала о своём. Хороший казак. Справный. Запястья широкие, ладони крепкие. Такой и обнять сможет так, что сердце захолонится, и хату срубить. Вот прислониться бы к нему, встать за его спиной. Дети бы пошли, а уж печь она бы растопила, пироги спекла. Сидела бы за столом и смотрела, как суетится и радуется малышня, как муж не торопясь макает ложку в бурачный борщ. Стопку выпьет и зваром запьёт. Тихо и покойно стало бы у неё на душе. Не зря, значит, на свет белый, народилась.

Молодая женщина несколько раз глубоко вздохнула, разогнала мысли Егорьевы. Искоса взглянул он на стоявшую рядом молодуху. Может быть, и вправду замкнулся круг и вернулся он туда, где всё когда-то начиналось? Тогда хватит печалиться. Тётке уже ничем не поможешь. Ей сейчас, может быть, лучше, чем нам здесь?

Хорошая девка. Статная, бёдра широкие, шея белая. Участливая и, видать, работящая. С такой можно век прожить. Надёжная, доброй помощницей будет. Может, хватит уже таёжного гнуса кормить? Пришла пора семьёй обзаводиться, и гнездо родимое так просто не бросишь. Оно ухода требует.

А когда на подушку белую лёг чёрный локон Анюты, понял Егор, что не оторваться ему от тела пышного, что место его здесь, на этой земле, по которой ходили его предки. Стирались, уплывали в прошлое тунгусские черты лица его приморской подруги. Заворожила его донская казачка своими чёрными глазами. Прочёл в них, что любить его ладушка будет до тех пор, пока блюсти он будет традиции, от пращуров унаследованные. Верит, что не отступится он в лихую годину, не дрогнет его сердце даже в смертный час.

Отписал Нечаев в свой леспромхоз, что нашёл он родное пристанище, и получил письмо ответное, приветливое, переслали и деньги за последний сезон, как положено. По совету Анюты сходил он и к главе хуторского совета.

– Ну что, Егор Иванович, – сказал ему атаман. – Рад, что казака перед собой вижу. Отца твоего помню, о деде твоём знаю. Память добрую храню. Ты гордись ими, не забывай. Любила тебя Дарья Алексеевна. Завещание написала. Документы на землю и хозяйство в порядок привела. Владей ими. Я так думаю, неча тебе по свету мотаться. Прибивайся к родному порогу. Обустраивайся. Фермерствовать начинай. Народ нам нужен. С фуражом, инструментом поможем. Правда, бывает, приезжают сюда городские, шалят. Если скрутна будет и сам с ними не управишься, приходи, не стесняйся, вместе что призадумаем. – И отвёл взор почему-то в сторону.

Совсем близко подошёл атаман к Нечаеву и, забрав его ладонь в свою бездонную ручищу, долго жал её и в глаза всматривался, будто разобрать хотел, что за человек перед ним стоит. Какой он? Настоящий ли?

Насмотревшись, атаман развернулся и, прихрамывая на правую ногу, вернулся к своему столу. Наклонившись, достал из-под него что-то длинное, похожее на палку, завёрнутую в простую холстину.

– А это, Егор Иванович, от тётки Дарьи тебе дорогой подарок. Сабля твоего прадеда. В бою он её добыл, у турецкого сипаха. Береги её пуще жалечки и внукам передай.

Ходко пошло дело у донского казака Егора Нечаева. Забор, где надо, поправил, падалицу со двора убрал, крышу на сарае перекрыл, косы и лопаты наточил, а главное – планы задумал. По весне надо овчарню соорудить, сыр, мясо, шерсть для людей делать; клети для кур и индеек новые поставить; стойло для ещё одной бурёнки расширить, да и буланого под седло приучить. Не помешает.

Нюра помогала ему во всём, а когда смотрела на любимого, глаза её светились от того, что впереди она видела новую жизнь, большую, солнечную, долгую, и чувствовала в себе её присутствие. И тогда тёплая волна скорого счастья накрывала её всю, прокатываясь от располневших грудей к самому низу живота. Недолго уже. Должно быть, на Пасху!

Даже Черкес перешёл к ним жить. За Нюрой потянулся. Перебежал от соседей, а те и не возражали. Пусть два дома сторожит. Лохматый кавказец уже не казался Егору таким свирепым, как по первоначалу. Бегал за ним как щенок, кормился с рук, а всё больше сопровождал его, когда Нечаев уходил к протоке или по какой-либо надобности в дальний лес. Тогда пёс шёл за ним след в след, как молодой волк-подъярок идёт за своим вожаком. Зимой у Черкеса выявилось ещё одно пристрастие: длинными ночами он предпочитал находиться не в своей дощатой будке, а выбирался наружу и устраивал логово в большой куче снега, которую Егор нагрёб, расчищая проход к дому. Тепло и удобно было ему в этой норе, но когда донимавшие его сны становились особо тревожными, то он выбирался из своего логова и, не стряхнув со шкуры снег, вскидывал огромную голову к звёздному небу и принимался выводить заунывную песню. Егор мог поклясться, что эту песню слышат и откликаются на неё даже серые собратья Черкеса из лесного урочища, что километрах в пяти от хутора.

Нюра пугалась и зажимала руками уши, тихо приговаривая, что этот вой её доведёт, а Егор успокаивал, объясняя, что Черкес чувствует близкую вьюгу. Однако в особо холодные дни он запускал пса в тёплую хату, чтобы тот отогрелся и слизал с лап обвисшие сосульки. Тогда все чувствовали себя вместе, единой семьёй. Топилась жаркая печка, Нюра сидела на диване и вязала из клубков разноцветной шерсти какие-то маленькие вещи, а Черкес подползал к хозяину, клал ему на колени кудлатую морду и неотрывно смотрел на него своими чёрными глазами.

«Странно, – думал Черкес, – ещё недавно я не знал этого человека, где он жил и откуда приехал, а теперь у меня нет никого дороже него». В порыве любви кавказец размыкал свои грозные клыки и принимался лизать руки своего друга, звериным нутром чуя, что в том есть что-то от него самого, скрытое, таёжное.

Старинный, драгоценный подарок достался Нечаеву от тётки Дарьи. Взял в жаркой схватке саблю его прадед Георгий, поразив пикой не простого сипаха, а самого черибаша, командира турецкой конницы. Диковинная сабля оказалась в руках Нечаева, скорее не оружие, а произведение искусства, словно созданное для того, чтобы находиться в музее за стеклянной витриной, а не чтобы свистеть в воздухе и полосовать слабое человеческое тело.

– Хороший килич у тебя будет, Георгий, – сказали казаки своему сотенному командиру, глядя с одобрением, как тот заботливо стирает с клинка запёкшуюся кровь.

И то правда – длинное изогнутое лезвие с рукояткой из слоновой кости, прикрытой крестовиной с картушем и рисунком из лепестков-рун и с витиеватой арабской надписью. Если бы нашёлся человек знающий, то он перевёл бы Егору эти вещие слова: «Сделал Касым-египтянин, раб Всевышнего Бога. Будет крепка защита твоя во брани». Хороши были и ножны, украшенные по всему прибору глубокой гравировкой с выпуклыми поясками, покрытыми позолотой. Древнее мамлюкское оружие стало семейной реликвией казачьего рода.

Ничего подобного никогда не видел Нечаев. Опять, как тогда на кладбище, закрутились в его голове неясные образы, будто выплывали перед глазами сцены жизни из прошлых времён. Славно послужила сабля его предкам. Многих врагов отечества успокоила она на подступах к родному краю. Часто Егор вынимал её из шкафа и часами рассматривал, любуясь хищной мощью дедовского оружия. Бережно фланелевой тряпкой протирал его клювообразное лезвие; нежно, как к женской груди, прикасался к его рукояти, поглаживал пальцами навершие в форме головы грифона.

Крепче прежнего хранил в душе родовой девиз: «Честь, совесть, бесстрашие и вера отцовская, православная». Другая, не арабская, вязь на стальном клинке виделась ему в неровном свете напольного ночника: «Гнись, да не ломайся. Ты казак донской. Ты род избранный, народ святой, Богом любимый».

Покатились дни быстролётные, всё ближе весна долгожданная. Ждал её Егор как любушку, всё на баз выходил в расстёгнутом полушубке, смотрел на небо сизое, воздух носом и грудью щупал. Может, летят уже от моря Азовского ветры тёплые с доброй весточкой?

«Вот бы послушать трели майские соловьиные. Ничего нет лучше на земле, чем певуны наши донские, острокрылые, разве что кони буланые да шашка кавказская, острая. Что слышал я в лесном краю? Только гагару потешную, чернозобую?»

Дождался Егор своей весны. В погребе картошка с чесноком нарядились в стрельчатые молочно-зелёные короны. Зашумела протока ледяными осколками, выбросились к солнцу дерзкие первоцветы, укрылась степь в апреле, к маю тюльпанами и травами, враз вспыхнула огневыми маковыми кострами. Никогда не видал Егор такой красоты. Не мог поверить, что он воочию видит эту необузданную фантазию природы. Может ковыль серебристый руками потрогать, может вдохнуть в себя пряный аромат донских просторов, а захочет – нарвёт букет полевой для своей любимой. Всё чаще выводил он жену свою венчанную полюбоваться вишнёвым листопадом, чтобы могла она послушать, о чём разговаривают деревья в их саду, и непременно чтобы попробовала зубами веточку яблоневую и ощутила, как вливаются в неё соки вешние. Хотел как-то помочь ей, оторвать от тревожных дум. Отяжелела Нюра, пугливой стала, о сроках всё больше заговаривала.

Черкес совсем ошалел. На дворе его было не застать. Днями и ночами справлял собачьи свадьбы свои с хуторскими невестами. Было бы по-другому, не закружил бы весенний хмель его голову клыкастую, может, и не приключилось бы событие горькое.

Белый цвет и красный так сплелись,

Кровушкой напрасной на землю пролились.

Белый цвет и красный так сплелись,

Ой, кровушкой напрасной на землю пролились.

Замело поле за рекой.

Выдохся к рассвету и затих тот бой».

Враз подхватили песню и другие казаки, и казачки. Закручинились их лица, затуманились глаза. Замотали, как донские жеребцы, своими чубатыми головами старики. Вешними ручьями побежали между морщин горючие женские слёзы. Тяжело давалась песня, рыдальными спазмами перехватывала горло. Из глубин памяти выплыла чёрная пороховая гарь вековой давности, застилая ковыльные степные просторы, леса и перелески, пыльный шлях и ласковую гладь батюшки-Дона. Раскрылись застарелые кровавые раны на казацких душах. Долгие годы живут и прячутся они в человеческом сердце, замирая только тогда, когда понесут боевые товарищи на погост своего побратима. Но одна, глубинная, будет и дальше, как ядовитый багульник, травить и жечь его детей и внуков и дождётся заветного часа, с тем чтобы навалиться на них удушливой волной, туманя сознание и выдавливая к жизни незатихшую боль и горечь притерпевшихся обид.

Хорошие соседи попались Егору Нечаеву. Признали, дали приют и ночлег таёжному скитальцу. Казак как никак, хоть не на своей земле живёт, но всё же свой, кровный. А рано поутру, выпив цельную крынку холодного молока и стряхнув похмелье, отправился горемычный сирота навестить свою тётку Дарью. Выйдя по проулку за хуторскую околицу, наломал Егор охапку веток кермека со скукожившимися от холодных ночей и осыпающимися лилово-синими цветами и приложил к ним пучок стрельчатой травы.

Долго стоял казак у глинистой могилы Дарьи Алексеевны, прикрыв своим букетом её обвалившийся край. Молчал, крутил головой, обозревая проваленную по ближней стороне чугунную оградку, и кланялся одинокому неокрашенному кресту в изголовье ещё не застылого траурного холмика. Вот они, все здесь собрались: его три тётки, две бабки и даже стёртое вровень с землёй пристанище его прабабки. Все женщины. Нет только ни его отца, ни деда, ни прадеда, ни других казаков из нечаевского рода. Кто сложил свои головы по рубежам родной отчизны, кто за кавказским хребтом, на дунайских холмах, выложив безглазое ожерелье вдоль карпатских перевалов и на венгерских равнинах, а кто в сибирских застенках.

Долго стоял в нерадостном раздумье Нечаев. Вместе с ним молчала и Анна, накинув на смоляную голову чёрную шаль, – та самая Нюра, которая близко приняла старческие печали его тётки. Ходила и за ней, и за её коровой.

Светла и необъятна Донская земля. Вольготно живётся на ней свободным людям и всякому зверью. Распахнута к солнцу и синему небу казацкая душа, когда летит навстречу ветру, напоённому донским разнотравьем, лихой степной всадник, вскочив на спину золотистого скакуна с багровым отливом в чёрных глазах и раскинув в стороны по православной вере свои руки. Ложится под росчерком его шашки гибкая и пугливая лоза; катятся по раздольной степи, подпрыгивая на сусличьих норах, вражьи головы. Крепко, дороже отца с матерью, детей и жён своих, берегут донцы родную землю и ненаглядную волю-любушку. Зорко всматриваются они в чернеющую на горизонте зловещую даль и прижимаются ухом к разломанному в трещины злым суховеем целинному полю. Не слышно ли топота копыт ордынской конницы, не светят ли в ночи дегтярные факелы, готовые подпалить их курени и лабазы; не всполошится ли сизокрылая перепёлка-свистунок, предупреждая о непрошеных гостях?

«Отчего, не шелохнувшись, замерли деревья и не засыпают печальный приют золотисто-коричневым саваном? Не заплутал ли в тяжёлом небе зоркий орёл-курганник? Не видит и не знает он меня. Не от того ли так грустно на душе моей?» Недвижный взгляд Егора вперился в бесконечные ряды могильных крестов. Один, второй, третий… бесконечность. Семьями, родами лежат. Была жизнь – и ушла. А теперь? Мало кто на хуторе остался, да и то больше приезжие.

А казаки, соль Донской земли, где ноне они? Почему не разлетаются над ковыльными степями их звонкоголосые песни? Почему не храпят, не визжат и не вскидывают копыта неукротимые дончаки, отстаивая право на будущее потомство? Неужто истончилась, умаялась удаль прежняя, порастёрлась моща казацкая; вещим камнем согнула руки сильные и распластала спины крепкие по моровой траве, покрыв их чертополохом-репейником? Иль донельзя изгрызены бесстрашные сердца тоской да печалями? И сказа более нет.

Так что, может, прогневили, не покаялись нашему Богу Господу; не ложатся молитвы наши к ногам заступницы – Его Матушки?

Ведь пуще святого-свя?того берегли веру старую, нерушимую. Отказали царю-батюшке, а если потом и поклонилися, так с честью-достоинством. Уважили беречь околицы его царские: «Тебе служба и защита, а земля-воля – наши». Рубили сильного и слабого, виноватого и правого. Откатили орду турецкую, а коль ложились под ятаганы янычарские, об одном просили, как о милостыне: «Не сподобил Бог голову сложить на поле бранном, рядом со товарищами, потому смерть хочу принять нескорую, тяжкую, на коле длинном, с зазубринами. Негоже уходить человеку так запросто, не умаявшись на горючей земле. Не будет ему далее ни креста, ни прощения».

Ясно и просто жили казаки. Поля распахивали, пшеницу сеяли, жён да детей малых любили, свой век укорачивали, сохраняя отчизну-родину. Нежданно-негаданно блеснула заря кровавая годом семнадцатым. Ни царя, ни веры – смахнула их рука красная. Не покорилися донцы, не рассупонились, поверили своим атаманам, не порушили присягу святую. Не кубанцы-хитрецы, гуртом встали за волю древнюю, за республику свою народную, что на Дону тихом, ласковом.

И опять рубили и вправо, и влево, с потягом и с поворотом, ломая вражьим коням шеи, тела комиссарские от погона до пояса рассекая. Брат и не брат уже. Юшка красная глаза застилает. Да где ж там Русь лапотную переможешь. Нас сотни – их тысячи. Нас тысячи – их миллионы.

Прошла пора грозная, умаялись наряды расстрельные, стоят хаты бесхозные, плывут по Манычу и Дону фуражки синеверхие. Жизнь незнакомая, колхозная, чуждая – так земля застоялася, заждалася, рук требует. Может, спробуем? Не поверила им власть, не миловала. Двадцать лет спрашивала-допрашивала.

Так опять встал на пороге гость непрошеный – враг незваный. Намётом-всполохом метнулся по родимому шляху сорок первый год. Опять закачалась над скрипучим седлом казачья папаха. Вновь атаманов своих послушались, поверили, старое вспомнили. Волю прежнюю, привычную вернуть, пестовать. Обманули их на сей раз начальники, хоть своими прозывалися. Кто форму надел серую, мышиную, чуждую – потерял честь свою казацкую. Да куда уж теперь денешься – ни повернуть, ни вывернуть. Опять междоусобица кровавая, непримиримая. Не признал брат брата, взял его в винтовочный прицел, кинжалом стал резать горло песенное. Без жалости, без снисхождения. Не омыть раны их рваные донской водицей целительной. Не лечит она предателей.

А те, кто встали на сторону праведную, за народ свой, за родину, уж ждали их на заветном том берегу, каторжном, на дальней речке той неведомой, австрийской, что течёт в горах высоких, тирольских. Дравой прозывается, что у города нестольного, а так, Лиенца. Нет и не может быть прощения в таком случае. Это же не знамя: то ли белое, то ли красное. Здесь грех большой, несмываемый, тот, что до седьмого колена, остатнего. Брат не забудет той свастики нагрудной и орла имперского, немецкого, что на правой стороне кителя эсэсовского. Тут гадать не приходится. Всё ясно, как на исповеди: и станицы дотла сожжённые, и виселицы кособокие.

Уж лучше сразу стать под пулю автоматную, успокоиться. Да дети на руках малые и жёны за спинами в голос воют под штыками длинными, английскими и прикладами дубовыми. Что делать? Деваться боле некуда. Видно, такова судьба наша – разлучница. Умирать приходится не в бою честном, за правду и счастье народное, а за выдумку пустую, обманную, за обещания ложные. Уж лучше утопиться в омуте глубоком, где сомы усатые, свои, родимые, да кто ж позволит это – Дон тихий поганить. То заслужить надобно.

А раз так, что нельзя умереть нам по желанию по последнему, прыгнули казаки в ту речку студёную, форельную, чуждую, прижимая к себе детей своих безвинных, несчастливых. Опять поплыли по водной глади фуражки и папахи синеверхие. Поплыли в безвременье. Не зазвенят для них колокола на святую Троицу.

Так сколько ж можно народ простой, доверчивый боронить да перепахивать? Извести ведь под корень можно. И так мало родов древних казачьих на Дону осталося. Не восстановят переселенцы охочие славу былую казачью. Некому будет сказать, как прежде, как ранее, что «казачьему роду нет переводу».

Долго ещё стоял Егор. О разном думал. Вспоминал слова песни вчерашней, что пели старики. Крепко стальными гвоздями вбилась она ему в сердце. Не стереть, не выкорчевать:

«Руки задрожали, боже мой,

Я зарубил младшого собственной рукой.

Руки задрожали, боже мой,

Я зарубил младшого собственной рукой.

Чуб его белёсый ветер теребит,

Как живой курносый в ковыле лежит.

Ты прости за то, что разглядеть не смог.

Что скажу я мамке? Ты вставай, браток.

Ты прости за то, что разглядеть не смог.

Ой, что скажу я мамке? Ты вставай, браток».

Нюра не мешала ему и думала о своём. Хороший казак. Справный. Запястья широкие, ладони крепкие. Такой и обнять сможет так, что сердце захолонится, и хату срубить. Вот прислониться бы к нему, встать за его спиной. Дети бы пошли, а уж печь она бы растопила, пироги спекла. Сидела бы за столом и смотрела, как суетится и радуется малышня, как муж не торопясь макает ложку в бурачный борщ. Стопку выпьет и зваром запьёт. Тихо и покойно стало бы у неё на душе. Не зря, значит, на свет белый, народилась.

Молодая женщина несколько раз глубоко вздохнула, разогнала мысли Егорьевы. Искоса взглянул он на стоявшую рядом молодуху. Может быть, и вправду замкнулся круг и вернулся он туда, где всё когда-то начиналось? Тогда хватит печалиться. Тётке уже ничем не поможешь. Ей сейчас, может быть, лучше, чем нам здесь?

Хорошая девка. Статная, бёдра широкие, шея белая. Участливая и, видать, работящая. С такой можно век прожить. Надёжная, доброй помощницей будет. Может, хватит уже таёжного гнуса кормить? Пришла пора семьёй обзаводиться, и гнездо родимое так просто не бросишь. Оно ухода требует.

А когда на подушку белую лёг чёрный локон Анюты, понял Егор, что не оторваться ему от тела пышного, что место его здесь, на этой земле, по которой ходили его предки. Стирались, уплывали в прошлое тунгусские черты лица его приморской подруги. Заворожила его донская казачка своими чёрными глазами. Прочёл в них, что любить его ладушка будет до тех пор, пока блюсти он будет традиции, от пращуров унаследованные. Верит, что не отступится он в лихую годину, не дрогнет его сердце даже в смертный час.

Отписал Нечаев в свой леспромхоз, что нашёл он родное пристанище, и получил письмо ответное, приветливое, переслали и деньги за последний сезон, как положено. По совету Анюты сходил он и к главе хуторского совета.

– Ну что, Егор Иванович, – сказал ему атаман. – Рад, что казака перед собой вижу. Отца твоего помню, о деде твоём знаю. Память добрую храню. Ты гордись ими, не забывай. Любила тебя Дарья Алексеевна. Завещание написала. Документы на землю и хозяйство в порядок привела. Владей ими. Я так думаю, неча тебе по свету мотаться. Прибивайся к родному порогу. Обустраивайся. Фермерствовать начинай. Народ нам нужен. С фуражом, инструментом поможем. Правда, бывает, приезжают сюда городские, шалят. Если скрутна будет и сам с ними не управишься, приходи, не стесняйся, вместе что призадумаем. – И отвёл взор почему-то в сторону.

Совсем близко подошёл атаман к Нечаеву и, забрав его ладонь в свою бездонную ручищу, долго жал её и в глаза всматривался, будто разобрать хотел, что за человек перед ним стоит. Какой он? Настоящий ли?

Насмотревшись, атаман развернулся и, прихрамывая на правую ногу, вернулся к своему столу. Наклонившись, достал из-под него что-то длинное, похожее на палку, завёрнутую в простую холстину.

– А это, Егор Иванович, от тётки Дарьи тебе дорогой подарок. Сабля твоего прадеда. В бою он её добыл, у турецкого сипаха. Береги её пуще жалечки и внукам передай.

Ходко пошло дело у донского казака Егора Нечаева. Забор, где надо, поправил, падалицу со двора убрал, крышу на сарае перекрыл, косы и лопаты наточил, а главное – планы задумал. По весне надо овчарню соорудить, сыр, мясо, шерсть для людей делать; клети для кур и индеек новые поставить; стойло для ещё одной бурёнки расширить, да и буланого под седло приучить. Не помешает.

Нюра помогала ему во всём, а когда смотрела на любимого, глаза её светились от того, что впереди она видела новую жизнь, большую, солнечную, долгую, и чувствовала в себе её присутствие. И тогда тёплая волна скорого счастья накрывала её всю, прокатываясь от располневших грудей к самому низу живота. Недолго уже. Должно быть, на Пасху!

Даже Черкес перешёл к ним жить. За Нюрой потянулся. Перебежал от соседей, а те и не возражали. Пусть два дома сторожит. Лохматый кавказец уже не казался Егору таким свирепым, как по первоначалу. Бегал за ним как щенок, кормился с рук, а всё больше сопровождал его, когда Нечаев уходил к протоке или по какой-либо надобности в дальний лес. Тогда пёс шёл за ним след в след, как молодой волк-подъярок идёт за своим вожаком. Зимой у Черкеса выявилось ещё одно пристрастие: длинными ночами он предпочитал находиться не в своей дощатой будке, а выбирался наружу и устраивал логово в большой куче снега, которую Егор нагрёб, расчищая проход к дому. Тепло и удобно было ему в этой норе, но когда донимавшие его сны становились особо тревожными, то он выбирался из своего логова и, не стряхнув со шкуры снег, вскидывал огромную голову к звёздному небу и принимался выводить заунывную песню. Егор мог поклясться, что эту песню слышат и откликаются на неё даже серые собратья Черкеса из лесного урочища, что километрах в пяти от хутора.

Нюра пугалась и зажимала руками уши, тихо приговаривая, что этот вой её доведёт, а Егор успокаивал, объясняя, что Черкес чувствует близкую вьюгу. Однако в особо холодные дни он запускал пса в тёплую хату, чтобы тот отогрелся и слизал с лап обвисшие сосульки. Тогда все чувствовали себя вместе, единой семьёй. Топилась жаркая печка, Нюра сидела на диване и вязала из клубков разноцветной шерсти какие-то маленькие вещи, а Черкес подползал к хозяину, клал ему на колени кудлатую морду и неотрывно смотрел на него своими чёрными глазами.

«Странно, – думал Черкес, – ещё недавно я не знал этого человека, где он жил и откуда приехал, а теперь у меня нет никого дороже него». В порыве любви кавказец размыкал свои грозные клыки и принимался лизать руки своего друга, звериным нутром чуя, что в том есть что-то от него самого, скрытое, таёжное.

Старинный, драгоценный подарок достался Нечаеву от тётки Дарьи. Взял в жаркой схватке саблю его прадед Георгий, поразив пикой не простого сипаха, а самого черибаша, командира турецкой конницы. Диковинная сабля оказалась в руках Нечаева, скорее не оружие, а произведение искусства, словно созданное для того, чтобы находиться в музее за стеклянной витриной, а не чтобы свистеть в воздухе и полосовать слабое человеческое тело.

– Хороший килич у тебя будет, Георгий, – сказали казаки своему сотенному командиру, глядя с одобрением, как тот заботливо стирает с клинка запёкшуюся кровь.

И то правда – длинное изогнутое лезвие с рукояткой из слоновой кости, прикрытой крестовиной с картушем и рисунком из лепестков-рун и с витиеватой арабской надписью. Если бы нашёлся человек знающий, то он перевёл бы Егору эти вещие слова: «Сделал Касым-египтянин, раб Всевышнего Бога. Будет крепка защита твоя во брани». Хороши были и ножны, украшенные по всему прибору глубокой гравировкой с выпуклыми поясками, покрытыми позолотой. Древнее мамлюкское оружие стало семейной реликвией казачьего рода.

Ничего подобного никогда не видел Нечаев. Опять, как тогда на кладбище, закрутились в его голове неясные образы, будто выплывали перед глазами сцены жизни из прошлых времён. Славно послужила сабля его предкам. Многих врагов отечества успокоила она на подступах к родному краю. Часто Егор вынимал её из шкафа и часами рассматривал, любуясь хищной мощью дедовского оружия. Бережно фланелевой тряпкой протирал его клювообразное лезвие; нежно, как к женской груди, прикасался к его рукояти, поглаживал пальцами навершие в форме головы грифона.

Крепче прежнего хранил в душе родовой девиз: «Честь, совесть, бесстрашие и вера отцовская, православная». Другая, не арабская, вязь на стальном клинке виделась ему в неровном свете напольного ночника: «Гнись, да не ломайся. Ты казак донской. Ты род избранный, народ святой, Богом любимый».

Покатились дни быстролётные, всё ближе весна долгожданная. Ждал её Егор как любушку, всё на баз выходил в расстёгнутом полушубке, смотрел на небо сизое, воздух носом и грудью щупал. Может, летят уже от моря Азовского ветры тёплые с доброй весточкой?

«Вот бы послушать трели майские соловьиные. Ничего нет лучше на земле, чем певуны наши донские, острокрылые, разве что кони буланые да шашка кавказская, острая. Что слышал я в лесном краю? Только гагару потешную, чернозобую?»

Дождался Егор своей весны. В погребе картошка с чесноком нарядились в стрельчатые молочно-зелёные короны. Зашумела протока ледяными осколками, выбросились к солнцу дерзкие первоцветы, укрылась степь в апреле, к маю тюльпанами и травами, враз вспыхнула огневыми маковыми кострами. Никогда не видал Егор такой красоты. Не мог поверить, что он воочию видит эту необузданную фантазию природы. Может ковыль серебристый руками потрогать, может вдохнуть в себя пряный аромат донских просторов, а захочет – нарвёт букет полевой для своей любимой. Всё чаще выводил он жену свою венчанную полюбоваться вишнёвым листопадом, чтобы могла она послушать, о чём разговаривают деревья в их саду, и непременно чтобы попробовала зубами веточку яблоневую и ощутила, как вливаются в неё соки вешние. Хотел как-то помочь ей, оторвать от тревожных дум. Отяжелела Нюра, пугливой стала, о сроках всё больше заговаривала.

Черкес совсем ошалел. На дворе его было не застать. Днями и ночами справлял собачьи свадьбы свои с хуторскими невестами. Было бы по-другому, не закружил бы весенний хмель его голову клыкастую, может, и не приключилось бы событие горькое.