По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

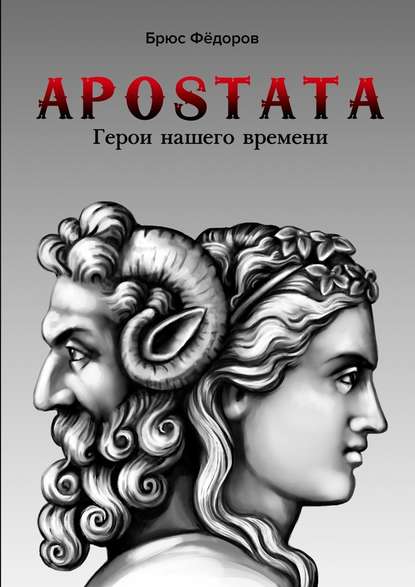

APOSTATA. Герои нашего времени

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В тот день Нечаев встал пораньше, решив, что сегодня он непременно должен переделать очень много дел. Углядел, что с угла дома кровля расползлась. Подправить надо. Телегу в резиновые калоши обуть. Зерно для куриного стада на хуторе перехватить. Да мало ли чего. Не удивился и тому, что ближе к вечеру без спросу, без разрешения двое парней во двор зашли. Такое бывает – грех отказать в помощи проезжему.

– Здорово, мужик, – сказал тот, который повыше. – Ты, мы видим, уже хлопочешь. Времени даром не теряешь.

– Здорово. Я не мужик, – ответил Егор, подходя к незнакомцам. Многое в их облике показалось ему искусственным, вычурным: вызывающая хамоватость, рыщущий взгляд, цепко выхватывающий, что и как у него устроено на базу.

– Не мужик, а кто ты? Девка? Вроде не похож. Юбку в хате, что ли, снял? – хохотнул другой, кряжистый, с вдавленной в плечи головой с рыжими волосами.

– Я казак, – сдержавшись, произнёс Нечаев. Гости окончательно разонравились ему. Не так просто приехали, с замыслом. Дорогу выстилают, чтобы волю сломать, потому и ёрничают. Оскорбить пытаются. А может, юмор у них такой? Кто их знает, залётных?

– Казак, конечно, казак, – широко, почти по-приятельски улыбнулся длинный. – Мы многое знаем о тебе. Что приехал к нам с Дальнего Востока, например. Что хозяйство наладить собираешься. Ведь так? Так это хорошо. А на Ероху не обижайся. – Говоривший мотнул головой в сторону своего напарника. – Он и лишнего чего брякнуть может, а так он у нас сама доброта. Что скажешь, Егор?

– А что я должен сказать? – нахмурился Егор. – Мои дела – это мои дела. Скажите, за какой надобностью зашли ко мне на двор, а то времени у меня нет, чтобы с вами талалаять. Вот скоро юра поднимется, а мне ещё навоз сгуртовать надо.

Теперь он знал, что перед ним люди чужие, нехорошие, что говорить с ними нечего, а враз со двора выпроводить. Повидал он таких по таёжным стойбищам и знал, как с таким людом управляться.

– Ну, с навозом своим это ты сам разбирайся, – выступил вперёд крепыш, решительно отодвинув в сторону своего рослого товарища. – Ты сюда приехал деньгу зарабатывать, фермером стал, а раз так, то делиться с нами будешь. Уразумел?

– Это с какой же радости я вам платить буду? Я, значит, на земле своей вкалывай, а вы обдирать меня будете?

Нечаев почувствовал, как волна ярости начала туманить ему голову, пудовые кулаки отяжелели. Он даже шагнул вперёд, чтобы сподручнее было достать эту ухмыляющуюся рожу, но сдержался. Эх, если бы не семья, и не беспомощная Нюра. Не с руки эта перебранка. Нельзя тревожить её.

– Да ты не горячись, Егор. – Длинный опять высунулся из-за спины своего приятеля. – Мы же к тебе по-хорошему, значит, и ты должен с нами по-хорошему. Считай, мы с тобой земляки. Значит, уважение друг к другу иметь должны. Мы не сейчас просим, но к концу месяца подготовь тысяч десять. Это так, для начала. Если что, у соседей займи. Они понятливые, сразу откликнутся. Нам никто в станице не отказывает. Зато жить будешь спокойно. Никто не обидит, а если что, мы завсегда прикроем. Ну что, лады?

– Пустой разговор, – отрезал Егор, – не за что вам платить. Не платил и платить не буду. Вот и весь сказ. А теперь пошли вон со двора.

– А ты грубый, дядя, – деланно удивился длинный. Его вытянутое, как вопросительный знак, лицо разбежалось в морщинистой улыбке. – Сделай так, чтобы мы не запомнили твои слова. А за выходку твою грязную теперь тебе придётся платить уже не десять тысяч, а пятнадцать. И запомни, нам ты теперь уже не нравишься. Смекаешь? – Не впервой было удалым молодцам обламывать несогласных. По первоначалу сопротивлялись многие, но услышав слова доходчивые, соглашались все.

– А чтобы ты до конца всё понял, мужик, – увалень повелительно выставил левую ногу вперёд, – то скажу только раз. Если против нас чирикать будешь, то бабой твоей брюхатой займёмся и красного петуха во двор подпустим, а потом посмотрим, как ты руками пепел будешь разгребать и мордой…

Последняя фраза далась малому нелегко. Не успел он её договорить по той единственной причине, что его сознание в мгновение отключилось. Как надо лёг в голову литой казацкий кулак, сдвинув переносицу и расплющив лицевые хрящи. Там, где были озорные, на выкате глаза с короткими рыжими ресницами, теперь белели закатившиеся под черепную коробку шары.

У его сухопарого подельника от неожиданного и скорого развития событий отвисла челюсть. Он лишь молча стоял над недвижным телом, переводя взгляд то на своего распластавшегося на земле товарища, то на спокойно стоявшего со скрещёнными руками Егора Нечаева. Потом, что-то сообразив, парень сноровисто подхватил ноги зарвавшегося рэкетира в кожаных высоких ботинках и шустро поволок его к открытой настежь калитке, туда, где на косогоре стояла их машина. Голова и вытянувшиеся руки рыжего безвольно болтались из стороны в сторону, собирая придорожную пыль.

– Кто это там был? – спросила Нюра, когда Егор вернулся в хату.

– Да никто, – отмахнулся Егор, – случайные люди. Дорогу разыскивали.

В этот вечер Егор предложил Нюре пораньше лечь спать, сославшись на то, что сегодня было много работы и он устал. Не было в его сердце тревоги, никакими мыслями он себя не донимал, просто решил, что было бы очень хорошо, если бы жена пораньше уснула и он смог бы сделать то, что при данных обстоятельствах он считал необходимым сделать. В чём он теперь был полностью уверен, это в том, что недавняя встреча была неслучайной, что его давно выцеливали, присматривались и потому непременно вернутся. И что отныне нет другого пути, как всё решить разом. Долго лежал Егор с открытыми глазами, сдерживая дыхание, пока не уверился, что Нюра заснула глубоко и надолго. Тогда он осторожно поднялся с кровати, натянул на ноги шерстяные карпетки и, прихватив с собой сермяжный бострог, направился в другую комнату, стараясь не скрипеть половицами, и осторожно прикрыв за собой дверь. Бережно трогал Егор шлифовальным камнем ещё дедовскую заточку. Видел, что она до сих пор хороша. Внимательно всматривался в световые блики, пробегавшие по лезвию при каждом его повороте, подчиняясь магии стали. Далеко за полночь скрипнула дверь, и в его комнату вошла Нюра. Ничего не сказала она, увидев, чем он занимается. Ни упрекнула и не посоветовала, а только подошла к нему и, наклонившись, поцеловала мужа в макушку. Дрогнуло сердце казака, когда он ощутил молчаливую ласку подруги, понял, что она одобряет его решение и во всём поддерживает. Прижался на мгновение к её ногам и толстому животу, в котором роилась новая жизнь, продолжение нечаевского рода. Помолился Божьей матери и поклонился иконе древней, темноликой. А когда заря занялась, накинул на себя Егор овчинный полушубок и вышел на улицу. Решил подождать визитёров за калиткой – не хотел, чтобы всё приключилось на родном базу, чтобы жена увидела сцену непотребную. С сожалением лишь посмотрел на пустую собачью будку. Не было в ней Черкеса, не нагулялся, поди, кобель, не всем своим соперникам в клочья морды изорвал. А был бы сейчас кстати, помог бы в деле праведном.

Не прошло и часа, как запели вдалеке моторы. Торопились гости к заутрене. Хотели быстрее утолить жажду мести и наказать строптивого мужлана. Не знали они ещё случая, чтобы кто-то устоял перед их напором. Уступи одному – и другие потянутся. Тогда управы ни на кого не найдёшь. Как тогда волков удержишь, что собрались под их началом ради лёгкой добычи. А тут какой-то выскочка, приезжий, свои права заявляет. Стереть в порошок негодного, чтобы другим неповадно было.

Всё ближе чёрные точки с яркими фарами. Минут через пять будут. Пора рушник с привечальным хлебом в руки брать – дорогих гостей встречать. Развернул Нечаев холстину, аккуратно сложил и положил под куст. Взял саблю в левую руку и потянул из ножен, проверяя, как легко выходит она из своего ложа, а потом встал за раскидистый вяз, что издавна у калитки рос. Нет другой тропы к дому, если, конечно, не обкладывать его со всех сторон. Этим путём пойдут, никуда не денутся.

– Господи, благослови. Укрепи сердце и руки мои.

Дружно захлопали автомобильные дверцы. Одним за другим стали вылезать бравые молодчики. Второй… четвёртый… А где же тот рыжий, что на гриб похож, с разбитым носом и губами-лепёшками? Да вот он, здесь, родимый, за багажником схоронился. Значит, всего пятеро. Солидная делегация, разновозрастная. Кому под тридцать, а кому и за сорок. Те, конечно, посерьёзней, пообстоятельнее. Собрались в круг. Обсудить надо, но и не только. Двое вынули из-за пазухи что-то воронёное, с длинными стволами. Ага, с гостинцами приехали. Наговорились, условились и развернулись в линию, чтобы след в след, затылок в затылок потянуться волчьей трусцой к хате неприятеля.

– Вы, случаем, не меня ищите? – Егор резко вышел из-за дерева. Оторопели сокамерники, про «пушки» свои забыли. Вот она великая секунда замешательства. Мгновение, дающее шанс смелому перед оравой многочисленной.

Заплескалась зеркальная сталь алыми отсветами. Опешили налётчики, стали в кучу сбиваться. А Нечаеву только этого и надо. Корпус вправо-влево, качнуться назад, присесть на ноги и волчком провернуться, подсекая противников. Чуть слышно зачмокали «поцелуи» древнего мамлюкского оружия, прикладываясь то к шее, то к горлу, то к рёбрам растерявшихся охотников до чужого добра. Защёлкали ответные выстрелы, да, видно, поздно. Четверо повалились ржаными колосьями под серпом жнеца: кто просто так, с разрубленной грудью или безручный, а кто и без кости затылочной. Вроде и не ведал он боя сабельного, но пришла в лихую годину сама по себе сноровка не выученная, а унаследованная от рода казачьего, дедовского. Лишь пятый, тот, рыжий, меченый, в бегство ударился, вихляя толстой задницей.

Прилёг и Егор Нечаев на зелену траву, к дому ближнюю. Достали его свинцовые пули. Прокусили лёгкое и горло выбили. Смотрел казак в небо синее стекленеющими глазами и видел, что нет в нём ни печали, ни сожаления, а есть только облако первое, рассветное, что ему улыбается. Хотел в последний раз выдохнуть, да задержал дыхание. Углядел, как из-за косогора метнулся бурый шар и, пластаясь в прыжке, достал того, последнего, особливо наглого, что давеча ни за что обидел жену милую. Припозднился Черкес, запраздновался, всё окучивал подругу лохматую. Сердцем почуял, что приключилась кручина великая. Бросился безоглядно на помощь – на выручку. Вдвоём же легче отбить приступ вражеский.

Сбил с ног грозный кавказец лиходея рыжего. Припёр к земле могучими лапами и сомкнул на шее гигантские клыки. Плёвое дело для громадного пса, предводителя всех станичных собак, сломать хрупкие позвонки человека. Оставив свою жертву бездыханной, вернулся Черкес к своему хозяину и принялся лизать холодеющие щёки, а потом вскинул кверху лобастую голову, распахнул чудовищную пасть и завыл так, что, наверное, встрепенулись все серые лесные разбойники от Маныча до Хопра. Он выл, не глядя на бегущих со всех сторон людей. Какое ему дело до них, коль он не уберёг того, кого сам вызвался защищать тогда, полгода назад? Он выл, не обращая внимания на слёзы и причитания простоволосой женщины, которая стояла на коленях над трупом любимого и выламывала себе руки. Что тут скажешь, он и перед ней виноват.

Хорошо сложил буйну голову казак. С саблей в руке, на Донской земле. Правда, не в походе турецком и не на дальней Неметчине, а за дело верное, справедливое, отчий дом и семью свою защищая, землю родимую, руками предков ухоженную. Ну так что ж? Кто сказал, какой враг страшнее: внешний или внутренний? А за тихий Дон умереть – честь великая.

Март 2018 года

Падшие ангелы

Бомж с Триумфальной площади, когда-то откликавшийся на имя Степан, в кругах посвящённых был более известен под кличкой Колбасная Шкура. Это был знаменитый бомж не только потому, что определил своим основным местом обитания центральный округ российской столицы, а больше в силу того, что регулярно отправлялся в вояжи по всем направлениям туристической Мекки среднерусской возвышенности, которую соответствующие справочники по привычке называют Золотым кольцом. Колбасной Шкуре нравилось ездить в эти места. Во-первых, удобно. Как-никак подмосковные электрички во все времена предоставляли своим пассажирам лёгкий налёт транспортного комфорта. Провести тройку часов в заплёванном тамбуре вагона было для Степана занятием необременительным и, по сути, делом пустяшным.

Редкие патрули железнодорожного контроля Шкуру не трогали, справедливо считая, что выйдет себе дороже. Представители женского пола явно остерегались того, что к ним за воротник перепрыгнет какая-нибудь ретивая блоха из Степановых лохмотьев. Что же касается их неумолимых спутников с железными бляхами на груди и резиновыми дубинками в руках, то они тоже не испытывали особого энтузиазма в отношении того, чтобы заняться восстановлением порядка и выпроводить вон из вагона нарушителя их строгих правил.

Обычно взаимное общение начиналось с грозных взглядов и обещания всяческих кар, а заканчивалось зажатыми носами и суматошной толкотнёй в дверном проёме, вызванной острым желанием побыстрее покинуть место событий. Поэтому к пункту назначения Шкура приезжал бодрым и подтянутым, с затаённым восторгом предвкушая неизгладимое впечатление, какое он произведёт на многочисленных туристов из всех земных краёв, приехавших, чтобы насладиться шедеврами древнерусской архитектуры и иконописи.

А тут и он, уникальный и неповторимый Стёпка, Колбасная Шкура, во всей своей бродяжной красе, излучающий миазмы давно не стиранных подштанников. По части ядрёной духовитости ему не было равных.

Кострома, Суздаль и Тверь были полем его «творческой» деятельности, так же как и выходы из московского метро в пределах Садового кольца.

Во-вторых, Степан знал все приёмы, посредством которых с наибольшей эффективностью можно воздействовать на слух, зрительный нерв, а главным образом, на рецепторы обоняния владельцев и обслуживающего персонала миниатюрных кафе и ресторанов, разбросанных вдоль и вокруг достопримечательных мест этих лубочных городков. Для этого достаточно было как бы случайно расположиться где-нибудь неподалёку от входа в эти заведения общепита, как через пять минут максимум из кафе выбегал владелец или его служащий, чтобы начать несложные переговоры. Как правило, Шкура был милостив и позволял уговорить себя за шматок колбасы, буханку хлеба и пару огурцов. После чего величественно удалялся в одном только ему известном направлении.

Забавнее всего было, конечно, на площадях и вообще везде, где наблюдалось скопление народа. Стоило заезжим гостям увидеть колоритную фигуру Колбасной Шкуры, как их восхищение золотыми куполами и яшмовой мозаикой мгновенно улетучивалось, равно как и нагулянный за время экскурсии аппетит.

Любил он также ненароком вторгнуться в пугливую группку приезжих со снаряженными фотокамерами, разинутыми ртами и раздвинутыми глазами, с тем чтобы насладиться произведённым психологическим эффектом. При его появлении, услышав намерено надсадное рыганье, чиханье и сморканье, в рядах туристического племени мгновенно возникали неуправляемые водовороты, и дотоле стройные шеренги ценителей всего прекрасного теряли всяческий интерес к предмету недавнего восхищения, а также былую сплочённость и позорно бежали от подобравшегося к ним представителя вездесущей нищенствующей братии.

Ради забавы можно было иногда, под хорошее настроение, выследить в укромном месте городского парка, например у фонтана или на тенистой аллее, влюблённую пару, которая так трогательно прижималась друг к другу и неторопливо прогуливалась по гравийным дорожкам. Тогда Шкура, подкравшись из-за спины, обгонял ничего не подозревающих влюблённых, втягивая их в шлейф совершенно удивительных запахов, подобранных им на ближайшей мусорной свалке. Не оглядываясь, по одним только удалявшимся торопливым шагам он уже знал, что его преследователи повержены и с душещипательного разговора на романтические темы моментально перешли на обсуждение язв современного общества.

Однако больше всего Степан любил размышления на философские темы в те минуты, когда оставался один, примостившись на случайной уличной лавочке. Это случалось всегда в те сладостные моменты, когда в его руках оказывалась бутылка недопитого кем-то кагора или спиртовая настойка из местной аптеки. Для того чтобы раздобыть столь изысканные напитки, большого труда ему прилагать не надо было. У монастырей и церквей всегда роилось немало добросердечных старушек и моложавых прихожанок, готовых подкинуть «божьему человеку» несколько рублей на пропитание.

И всё же то, что допускалось в провинции, явно не проходило в уличных джунглях столичного мегаполиса. Поэтому, безусловно, можно было бы остаться и там, где течёт река Волга и с городских окраин открываются бесконечные берёзовые рощи и клеверные луга, если бы не одно огорчительное обстоятельство. Так же как любил делать и он, незаметно подкрадываясь к прохожим, так же неожиданно и неизбежно каждый год подступала промозглая осень, а за ней и зимняя стужа. В парках и на соборных площадях провинциальных городков становилось грустно и неуютно. Безошибочный инстинкт начинал всё настойчивей напоминать Степану, что пора возвращаться в бесконечные лабиринты подземной Москвы. Главным образом потому, что там было тепло и места хватало всем.

Степан реально любил колбасу – в любом виде и под любым названием: с жирком и без, с настоящим мясом или с картофельным крахмалом и целлюлозой вместо него. Она могла называться по-разному: докторской и любительской, чесночной и ливерной, копчёной и полукопчёной, – эксклюзив и верх мечтаний. Для её добычи Шкура использовал целый арсенал изощрённых приёмов. Мог изловчиться и выдернуть колбасный батон из коробки при разгрузке продуктового фургона или самым наглым образом выпросить у жалостливой продавщицы мясные обрезки. В крайнем случае мог перелопатить целый мусорный контейнер где-нибудь на заднем дворе престижного ресторана, в который поварская прислуга выбрасывала перегнившие съестные припасы и ни для чего другого не пригодные объедки со столов.

Из-за своего неистребимого чревоугодия Степана должны были бы прозвать, скажем, Ливером или Чесноком, но он почему-то удостоился лишь неблагозвучного имени Колбасная Шкура. Почему «колбасная»? Ну, это понятно и уже объяснено, а вот как быть со «шкурой»? Пожалуй, под этим словом скрывался целый аспект определённых социальных отношений, в основе которых, несомненно, лежало устойчивое нежелание Шкуры делиться с кем-либо из своего сословия дневной добычей.

Этот день складывался для Степана как нельзя лучше. С утра пораньше он облюбовал себе скамейку неподалёку от выхода из метро «Маяковская», что у концертного зала им. П. И. Чайковского. Откинувшись на деревянную спинку и вытянув ноги, обутые то ли в валенки с безразмерными калошами, то ли в обмотки неандертальского дикаря, он предавался сумеречной дремоте. Его не беспокоил робкий, незадавшийся морозец, от которого он был надёжно укрыт многослойными шкурами из старого пальто, свитера и ватных штанов. На голове громоздилась меховая собачья шапка с оторванными ушами. Распухший сизый нос сполз вниз и теперь надёжно прикрывал верхнюю губу, согревая её своим дыханием.

На дворе стояло 31 декабря.

Степан давно не придавал значения датам и дням календаря, считая, что всемирная хронология когда-то очень ошиблась, назначив первое число. Нет, конечно, во времена стародавние он придерживался понятия рабочей недели, ежедневно вбивая гвозди в доски, но вскоре нашёл это занятие утомительным и пришёл к выводу, что оно не отвечает его внутренним принципам. Приоткрывая периодически сонные веки, Шкура безразлично наблюдал за суетящимися муравьями-трудоголиками, вереницей вытянувшимися от входа в метро через всю площадь вплоть до своих офисов и учреждений, где их ждали чай, сигареты и бесчисленные кофе-брейки, которые должны были скрасить их без того унылую и безрадостную жизнь. Принятый в качестве завтрака стакан бормотухи настраивал его на глубокие обобщения:

«Убогие люди, что они нашли в такой жизни? – лениво размышлял Степан. – Всюду у них вечные проблемы и передряги. Всегда чем-то озабоченные и зависимые от ими же созданных условий. Кто из них скажет: я хочу и могу? Никто. А я могу так сказать. И сделать, потому что я свободен. Я никого не должен обслуживать, а вот они должны, даже таких, как я. Потому что у них, видите ли, есть общество, которое они сами и придумали. Гробятся всю жизнь ради квартиры и денег, а потом бац – и нет ни квартиры, ни денег. А у меня дом везде. Где я прилёг, там и дом мой. Жалкие они. Бросают мне свои монеты и смятые бумажки. Нос воротят. А чем они лучше? Подержать бы любого из них этак с месячишко в одних и тех же портках, посмотрел бы я, чем они запахли бы. А впрочем, пусть побегают, а я посплю. От них польза тоже имеется – вот колбасу, например, делают».

Шкура поплотней запахнул своё драное пальто и надвинул на брови обгрызенную шапку. До вечера было ещё далеко. На вечер был назначен общий сбор по поводу кануна Нового года. Тащиться в подвал, что в одном из домов по Воротниковскому переулку, особой охоты не было, если бы не указание свыше. Иерархия существует везде. От неё даже заслуженному бомжу не отвертеться – себе дороже выйдет.

«Новый год не Новый год – мне-то что? Если уж для души праздник нужен, то лучше разыскать Ромашку с Савёловского. С ней и бухнуть, и трахнуться можно. Вот тебе и праздник, а то удумали – компанию созывать».