По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

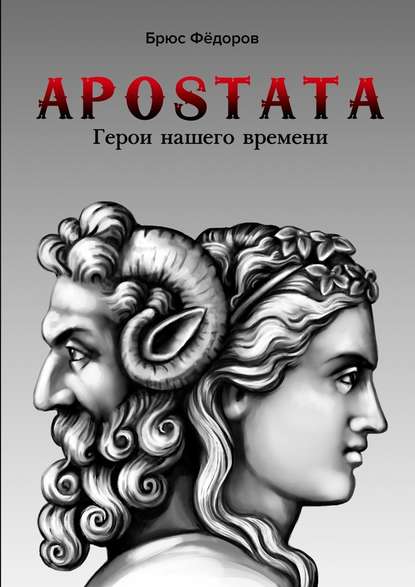

APOSTATA. Герои нашего времени

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Её любить не надо. Её понимать надо, – промолвил пожилой заводчанин. – Я вот беспартийный, а эта власть в моём сердце. Тогда, при коммунистах, случись у меня беда – я мог пойти в партийный комитет, в профсоюз. Меня слушали и слышали. Бывало, пожурят, а потом обязательно обогреют. По-товарищески. А сейчас куда податься? В суд? Ну-ну, посмотрю я на тебя. Тогда я квартиру бесплатную получил, да и ты тоже. Детям высшее образование дал, а теперь внукам моим куда идти? Образование за деньги. А где их взять? Лучше уж сразу в бармены или в торговцы на рынок, и то по знакомству. – Ефим Степанович замолчал и попытался развернуть намокшее полотнище своего знамени. – Вот видишь, Сергеич, что на нём написано: «Вперёд, к победе коммунизма».

– Ну, мечтай, мечтай, малахольный, – вскинулся Никита Сергеевич. – У нас дураков любят. С ними веселее. Ты оглянись, чудило. Помнишь первого секретаря обкома нашей области – теперь губернатор, и нынешний мэр города тоже успел в горкоме партии подвизаться. Как были они раньше господами, так и сейчас ими остаются, только перекрасились из красного в синий цвет, аристократический. У них всё, и фабрики, и земли. И ты сам, я вижу, Егор, неплохо сейчас живёшь.

– Это что ты говоришь, Никита Сергеич? – обиделся Егор Степанович. – Работы нет, пенсия грошовая. Не то говоришь, Сергеич, не то. Не ожидал от тебя такого. Я тебе так скажу: Эрнесто Че Гевара тебя в свой отряд не взял бы.

– А говорю я так, Степаныч, потому что вижу, что времени у тебя много на такие глупости, – скривил рот в язвительной усмешке старый формовщик и, осмотревшись, вышел из лужи, которая за время разговора успела образоваться вокруг его сапог. – Ишь, праведник какой выискался. За народ он, за справедливость. Про Че Гевару запел. А тебя бы он взял? Оборванец. Чего выдумал. Упрекает здесь. Да кто дал тебе такое право? А ты спросил тот же народ, что ему нужно? Нет? Так я отвечу. Народу твоему нужно, чтобы его никто и никуда не тыкал, не мешал жить своими понуканиями. А ты опять с лозунгами и нравоучениями лезешь. А по какому праву? Вот ты всегда такой был. Не коммунист, а хочешь быть святее самого Ленина. Значит, есть у тебя время пустое молоть и флагом своим размахивать. А я вот бутылки по кустам и помойкам выискиваю, потому что не знаю, как мне этот день прожить и чем закусывать буду. Может, так-то лучше, чем агитацию под дождём разводить. Вот лучше помог бы мне железки с завода натаскать. Их тоже за деньги сдать можно. Вот тогда я сказал бы тебе спасибо.

– Прав я, тёмный ты, Никита Сергеич, и беспамятливый. А я помню, что всё, что я видел вокруг себя – наш завод, город, – было моё, народное. Тогда я работал, и зарплата была день в день. Попробуй её задержать рабочему человеку хоть на сутки. Враз комиссия из Москвы налетит и мозги секретарю обкома как надо вправит. Тогда я шёл по улице – и знал, что это моя улица; видел заводские кирпичные стены – и был уверен, что это мои стены. Я видел людей – и знал, что они такие же, как и я, товарищи, что нет ни богачей, ни бедняков. Помню, как весело смеялись и балагурили после субботников, добровольных, без принуждения. Разложим на сваленных замороженных досках принесённые из дома бутерброды и чайные термосы и душевно разговариваем. А потом шутки шутим, и чувствовал, что мои содранные ладони начинают быстрее заживать. Вот она, неразрывная сила коллективизма.

Ты говоришь, что сейчас вольготнее. Верно. Настолько, что я боюсь заглядывать в свой холодильник, потому что в нём, кроме молока, яиц и остатков картофельного салата, ничего нет. Мне говорят: демократия, свобода. Тоже верно. Кто мне мешает выйти на площадь и орать всякую околесицу? Никто. Выходи и ори, а люди будут проходить мимо, потому как никого и ничто не интересует. Правда, есть одно преимущество: «дружеского» шлепка по хребтине полицейской дубиной точно дождусь. Так, для профилактики, чтобы шум не поднимал, а не потому, что у меня есть законные требования. И я спрашиваю себя: кто я? Почему вокруг меня вакуум? Кто сотворил его и кому это выгодно? Ныне всё стало для меня чужим, хозяйским, и знаю, что там, где я был своим, теперь стал незваным гостем. Ушла радость. Вот так-то, брат…

Ефим Степанович отвернулся и глубже надвинул на глаза кепку, которая от водяной мороси всё больше напоминала размокший масленичный блин.

– Нет смысла продолжать этот разговор. Не понимаешь ты меня.

– И то верно, – в унисон ему отреагировал бывший партиец, а ныне городской алкоголик. – Я с тобой только время теряю. Ты мне лучше скажи, который сейчас час? Вижу, на руке часы носишь. Что, девять утра уже натикало? – заторопился Никита Сергеевич. – Поди, на сдаточном пункте очередь собралась, а я здесь с тобой о пустом толкую.

Отойдя несколько шагов, человек в брезентовом плаще и резиновых сапогах обернулся и на прощанье крикнул:

– Ты до которого часа здесь стоять будешь, Степаныч?

– До десяти постою, – отозвался тот. – Раньше в десять как раз из ворот выходила на демонстрацию наша заводская колонна. Вот до десяти и побуду тут.

Никита Сергеевич в ответ только безнадёжно махнул рукой и, больше не спрашивая и не оглядываясь, пошёл вдоль кирпичной стены завода, всё больше ускоряя шаг: что с больным разговаривать?

Оставшись один, Ефим Степанович первым делом решил отряхнуться и привести в порядок одежду и своё снаряжение, с которым вышел на индивидуальную демонстрацию. Дождь уже кончился, из-за туч проглянуло солнце, и на душе стало веселее. Воротник пальто можно было опустить, а промокшую кепку засунуть в карман. При свете дня красный цвет флага стал ярче, а подувший от реки ветер принялся трепать края отяжелевшего от дождя полотнища.

«А ведь в чём-то Сергеич прав. Бросила нас советская власть, отказалась от простого люда, как от ветхой вещи. Только вот в чём дело: она меня, может, и бросила, да я её не бросил. Помню её, не забываю, тёплое в себе храню. Ничего другого у меня не было и не будет. В Москве копился тот яд разложения. Из одного советского учреждения в другое затекал, травил головы трудягам на заводах и солдатам в казармах. А теперь больно смотреть, как страна моя переполосована заборами частной собственности. Охрана кругом – больше, чем вся армия. Ни подойти, ни подъехать. Но заборами, дорогой мой Сергеич, Россию не обвяжешь и охраной не убережёшь. Родина – это ведь не только территория. Родина размещается прямо здесь, в головах. Ходить далеко не надо, а с этим, браток, ой как неладно.

А может, не всё потеряно и можно что-то выправить? Может, найдётся тот, кто сделает первый шаг и зычно крикнет: «Красное знамя вперёд!» – и всё тут завертится само собой? Может быть, он скажет, какие есть ещё пути, которые ведут к светлому зданию социализма? Не верю, что жизнь моя прошла напрасно, и того, что было, уже не вернёшь, и мне пригрезился лишь чудный сон, а на самом деле человек слаб и немощен и заказано ему совершить задуманное.

Неужели не его это удел – жить среди равных и гордых, без унижения и робости, без страха за себя и будущее? Жить так, чтобы сильный и удачливый был братом и опорой слабому и тихому, а не его угнетателем. Или за мечтой скрываются всего лишь «басни» идеалистов, которые принесут новую боль и новые горести? А на деле рождённый не так и не там обречён на то, чтобы маяться и складывать в стопку свои несчастья при безразличии одних и под злобные усмешки других?

Ведь был уже Первый. Он тоже верил в светлое в душе человеческой, увещевал и рассказывал, но, оплёванный беснующейся толпой, лёг за все страдания на крест, под железо палачей. Стоит ли после этого ещё испытывать надежду?

Но если я в чём-то не прав и совесть сильнее чрева, то слово «товарищ» вернётся ко мне. Тогда вновь я с моим флагом встану в ряды людей новых, свободных, и голос мой из шёпота станет прежним, «над реями рея», возвысится и сольётся в победную песню.

Что это со мной? Опять тешу себя напрасными мыслями, которые давно и никому не нужны? Смешон, наивен? Ведь не приснилось же мне, не почудилось? Сам по телевизору видел, как генеральный секретарь той самой партии преклонился перед повелительным жестом другого коммуниста, но рангом пожиже, и подмахнул указ о конце собственной партии. И что? А ничего. Никто даже не дёрнулся. Была идея – и нет, была партия – и тоже нет. Куда разбежалась вся двадцатимиллионная её рать? Тогда зачем я стою здесь? Не историк я и даже не археолог, чтобы раскапывать завалы столетней давности и разбираться, как это всё начиналось и почему так бездарно, под стыдливое молчание миллионов и свист и улюлюканье сотен, закончилось?»

Резкий звук заскрипевших тормозов заставил вздрогнуть задумавшегося Ефима Степановича. Рядом с ним, буквально в метре от того места, где он находился, остановилась длинная чёрная машина с затемнёнными стёклами. Задняя дверца автомобиля приоткрылась, и из проёма высунулись вытянутое лицо и плечи плотно сбитого парня.

– Эй, мужик, – просипел парень. – Ты чего здесь стоишь? Семафором работаешь?

– Просто стою, – ответил Ефим Степанович, ещё не понимая, чем он мог кому помешать и привлечь внимание совершенно незнакомых ему людей.

– А не знаешь, что не положено тебе тут стоять? Эта частная собственность. Что бебики на меня таращишь? Исчезни, как тебя и не было. Минуту даю на раздумье.

– Извините, но я могу тут стоять. Это мой завод. Я отработал на нём тридцать лет, и, кстати, в основном в горячем цеху. Я здесь каждый камень знаю, и все меня знают.

– Что-о-о? Кто тебя знает, гнида? – угрожающе протянул парень и не спеша стал вылезать из БМВ. Когда он выпрямился, стало ясно, что он на голову выше пожилого заводчанина. – Ты что, идиот, слов не понимаешь? Какой твой завод? Здесь ничего твоего нет. Мы его владельцы. Если немедленно не испаришься, то до конца дней своих жалеть будешь. Ты своими гнилушками пораскинь, что я с тобой сотворить могу. Кстати, погоди, что это за палка у тебя с красной тряпкой? Так-так. Оказывается, ты не просто идиот, а ещё и провокатор. День своей революции вздумал праздновать? Вот теперь ты по-настоящему передо мной виноват.

Парень в кожаной куртке шагнул к Степанычу и ухватился рукой за древко:

– Отдай, сволочь.

Красное знамя заходило в руках. Лицо и толстая накачанная шея громилы налились кровью. Это был сильный молодой человек. Ефим Степанович держался из последних сил: шестьдесят лет – один ответ – шестьдесят бед. Ушла сила, а вместе с ней и уверенность в себе. Остался только характер.

«Где я? На какой я баррикаде? Держаться, только держаться. Ведь у меня в руках знамя, под которым столько говорено, которое высоко поднимали в своих руках столько моих товарищей. Теперь я отвечаю за него. Я один и не имею права уронить его. Это наша рабочая честь», – суматошно заметалось сознание заводчанина, который как мог сопротивлялся взбешённому насильнику.

Наконец разъярённый дебошир вырвал древко из рук упрямого «демонстранта», с хрустом переломил его через колено и бросил вместе с красным полотнищем в придорожную грязь. Содеянного ему показалось мало, и он схватил Степаныча за отвороты пальто, крепко встряхнул его и сильно оттолкнул в сторону. Шатаясь, пожилой человек попятился назад и наверняка упал бы, если б не наткнулся на чугунную ограду въездных ворот. Родной завод ещё, может быть в последний раз, поддержал его.

Щёлкнул замок открываемой автомобильной двери, и с переднего правого сиденья вылез ещё один парень. Такой же грузный, увалистый, но с ещё более покатыми плечами борца. По уверенным манерам, неторопливым словам и движениям сразу можно было признать, что в группе прибывших в БМВ парней старшим является именно он.

– Послушай, Бык, – обратился он к задире. – Оставь старика. Нам ехать надо.

– Бить его я не буду, – промычал тот. – Что его бить? Развалится. Но вот из-за таких, как он, у меня деда раскулачили и с семьёй в Сибирь выслали. А за что? За то, что трудились и землю пахали как положено?

– Ладно, успокойся. Этот твоей семье ничего не сделал. Оставь его. Не по душе мне такие «тёрки». Мой старик такой же упрямый, как этот. Их не свернёшь. Пусть доживают свой век.

Братки погрузились в лимузин; чмокнув, захлопнулись двери, и взревел мощный мотор. Автомобиль ещё не тронулся с места, как приспустилось заднее стекло и через проём вылетел большой красный помидор, который смачно шмякнулся о грудь Ефима Степановича. Брызнувший сок и зерновая мякоть разлетелись во все стороны, измазав не только пальто, но и лицо пожилого человека.

– Это тебе, мужик, орден за верность революции, – раздался из глубины салона сиплый голос Быка.

БМВ резко сорвался с места и унёсся вдаль.

Другое слово напрашивается, но приходит только одно: боль поколений не забывается никогда и передаётся по наследству. Была боль у одних, теперь много боли у других, и конца этому не видно.

Ефим Степанович перевёл дыхание и, достав смятый носовой платок, принялся оттирать лицо и заляпанное красной пульпой пальто. Наклонившись, он подобрал разломанное знамя, заботливо свернул полотнище и тяжёлым шагом направился в сторону своего дома.

В этот вечер в одинокой квартире пожилой ветеран по достоинству отметил свой день. Повезло, что дети хорошие родились – не забывают старика. Вот к 7 ноября продукты подкинули. Горела настольная лампа, на столе стояли чайник, тарелка с нарезанными бутербродами и лежал раскрытый альбом со старыми фотографиями того времени, когда слово «субботник» воспринималось как праздник коллективного труда. По телевизору к случаю показывали фильм «Весна на Заречной улице». Ефим Степанович смотрел на молодых сталеваров и их весёлых девушек, улыбался вместе с ними простым и понятным ему радостям, переживал их заводские передряги и любовные романы. Он любовался открытыми лицами и сам чувствовал себя счастливым. Он не смотрел игру актёров, а видел свою родную фабричную семью. Он вновь был молодым и сильным, когда мог по кругу пожать мозолистые ладони своим товарищам и пройтись с ними по «горячему» цеху. Раздуть горн и опустить стотонный пресс на извивающийся раскалённый металл.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: