По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

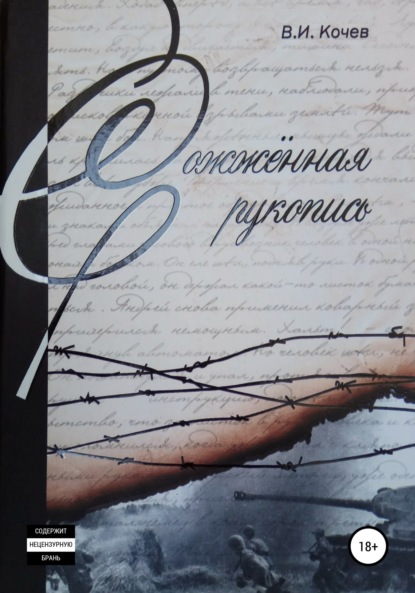

Сожженная рукопись

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Сожженная рукопись

Владимир Иванович Кочев

Книга В.И. Кочева «Сожженная рукопись» открывает для читателя, наверное, самые страшные страницы российской истории. Гражданская война, раскулачивание, голод, репрессии, Великая Отечественная война… В центре повествования находится история нескольких крестьянских семей – одни остались в разоренной сталинской коллективизацией деревне, другие, пережившие трагедию выселения и ссылок, пополнили ряды рабочего класса. Несколько семейных линий объединены образами автора, который рассказывает о том, что он сам пережил, от первого лица и его дяди Андрея – человека необыкновенной, яркой и трагической судьбы.

Размышляя о характере русского народа и о том, почему народ, расколотый коллективизацией и репрессиями, в годы войны, как один поднялся против общего врага, автор приходит к выводу, что это произошло вопреки воле Сталина. Это и есть мудрость народа и страстная любовь к родной земле, и чувство чести и долга, и многое другое.

Содержит нецензурную брань.

Владимир Кочев

Сожженная рукопись

Посвящается жертвам политических репрессий

Тому, кто сидел за колючкой,

В войну воевал штрафником,

Потомкам – и внукам, и внучкам,

Чтоб помнили люди о том.

Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 30–50-х гг. хх в., г. Екатеринбург, 12-й км Московского тракта. Здесь расстреляны и захоронены 18 474 чел.

От автора

Сорок пятый год, война позади, но раны её кровоточат. Из семерых мужчин нашей близкой родни не участвовал в ней лишь дядя Егор. Впрочем, он отвоевал своё, получив ранение ещё в финской войне. А вернулся с войны лишь один дядя Андрей. Он приезжал к нам на лечение в окружной госпиталь. Ходил, как многие фронтовики, в форме, опираясь на тросточку. Я был подростком, война не успела нас опалить, но мы дышали её дымом. Она, как ненасытный людоед, выхватывала свои жертвы, взамен выплёвывая «похоронки». Гибли знакомые, родные, погиб и мой отец.

Помню предвоенные годы. Уверенные военные щеголяли с юбилейными медалями «20 лет РККА». Началась война, они, как мышки, сновали у штаба округа.

А в кинотеатре по-прежнему крутили «Сердца четырёх». За десять копеек возвращалось мирное время. Кончался сеанс, и время военное застывало, как тот грязный снег на асфальте. Становилось ещё тяжелее. Наступил и самый тяжёлый – сорок второй. Но вот словно рассвело, и не от манящего запаха американской колбасы в красивых банках, не от сводок Совинформбюро и всесокрушающего голоса Левитана, нет. В городе появились военные с костылями и культями, обожжёнными лицами, но с орденами и в погонах. Это были не те смирные и побитые инвалиды начала войны, продававшие на базаре махорку. Как алиби, кто-то из них прицеплял прямо на бушлат бронзовую медаль за оборону города, который сдали. Нет, эти бойцы из другой породы. Это те, кто заставил врага отходить. Это те из немногих, что выжили, получив ордена и ранения. До войны это был в основном гражданский народ – из деревни, из города, из ссылки, из заключения.

Сейчас они вышли из драки, злые и грубые, но добрые к нам – пацанам. Да, так было, но всё позади, время сдвинулось, повернулось.

Не дыша, я ходил с дядькой, как адъютант, он был мой Бог. Ордена и медали приятно позванивали, как серебряные колокольчики. Гимнастёрку оттягивал и высший солдатский орден Славы. Но главный был для меня даже не орден – знак «Отличный разведчик».

Знал я лихую биографию дяди Андрея. Тридцатый год, коллективизация, семья репрессирована. Онька – беспризорник, воровская компания, детская колония, специальность. Затем работа, преследование НКВД за брата-«врага народа», побег и снова колония. Началась война, фронт – штрафбат, разведка, бои, ранение.

Каждый его приезд к нам был праздником. От соседей приносили гитару, дядька наигрывал, уныния как не бывало. А дела его, однако, были плохи, ранение, туберкулёз легких. Я был прост, считал и его таким же. Значимость человека определял по количеству орденов на груди. Да оказалось всё сложнее: я не знал этого человека. На глаза мне попалась его тетрадь, толстая, в потёртом переплёте, исписанная плотным аккуратным почерком. Там была судьба-откровение Андрея. Я читал тайком и не мог остановиться. Только много позже понял, что он нарочно забывал, а потом и оставил её мне. Он знал, что туберкулёз его прикончит, а я буду знать его мысли и душу.

Тетрадь впоследствии пропала: её сожгла моя мать. А случилось это так. Подошло моё время служить в армии, и я поступил в военное училище. Соответствующий отдел МГБ всех курсантов проверял на «вшивость». Я знал, что мой дядя Александр был осужден по 58-й статье как «враг народа». Но, освободившись, он ушёл на фронт. Дядя погиб за Родину. Но об его судимости не забывали. Об этом оповестили меня. А мою мать вызывали и с «пристрастием» беседовали. Придя домой, она, напуганная, сожгла ту тетрадь Андрея. «Чёрный воронок» и обыски ещё свежи были в памяти. Попади та тетрадь в МГБ, беды не миновать. Дядя Андрей умер. Тело тетради сгорело, но душа её, суть остались в моей памяти. Время состарило и меня. Пора выложить на бумагу, что я знаю. Мой долг – воссоздать ту сгоревшую тетрадь.

Онька (Андрей)

Растревожили власти деревню,

Разбежалась семья – кто куда.

Тридцать второй год застал Оньку в незнакомом уральском городе. Он уже много дней путём не ел, а голод и не чувствовал. Голова приятно кружилась, иногда спотыкался, оседал на колено. Страх пропал, и было как-то всё равно. Только разбуженный инстинкт тянул его к злачным местам. Он который день ходил по базару и, как собака, искал случая. Своровать в этот голодный год было трудно. Да и не умел он. Небо уже окропило землю снежинками. Ночь коротать на вокзале нельзя: примелькался милиции. А базар в эти дни узнал, как свой дом. Он кишел, шевелился, словно живой организм. Вот в том углу всегда толпятся. Инвалид раскидывает цепочку двумя колечками. Ткни пальцем в нужный кружок, и выиграл. Пустое дело, но дурачки находятся. Молодая бабёнка позарилась – поставила на кон колечко и продула. Стоит, повизгивает.

За прилавками молочницы зло следят за пацанами, но те тащат. Один делает вид, что хочет стырить, и на него кидается баба-продавщица. А в это время другой воришка хватает что надо, и смылся.Но позавчера повезло и Оньке. У одной из них выпала «гребёлка». Отвернулась в сторону, и потеря оказалась в его кармане. Отошёл и обменял на пять пирожков. В позапрошлый раз он «надул» продавца, подсунул, когда было много народу, разорванную пополам «трёшку». Продавать папироски по штучно – тоже навар, хоть и малой. Да и зорить надо, чтобы какой оголец снизу по пачке не шшолкнул. Остальные налетят, как собаки, и разберут в раз. Эти пацаны как крысы. С ними Онька не сходился: видел, как мужика в городской одёже била падуча болесть. Оне отташшили его в сторонку, будто помочь, да донага и разболокли.

Но то всё была мелкая рыбка. Онька чувствовал, что на базаре властвует невидимая сила. Эти люди ничего не покупали и не продавали. Одеты неплохо, каждый по-своему. Их глаза и лица не были злыми, но вызывали страх. Инстинктивно он обходил их. Маковой росинки второй день во рту не было. Одёжка легкая, сапоги развалились, сыромятным ремешком подвязаны. А надеяться не на что. Шнырял и шнырял по базару. И вдруг что-то случилось. Чутьём понял, по спине мурашки побежали. Обернулся – на него смотрел тот, кого он больше всего боялся. Не зная почему, сам пошёл к нему. Жуткие глаза незнакомца вдруг изменились, свинцовая оболочка расплавилась, засветилась синевой. Страшный человек положил Оньке ладонь на плечо, и испуг прошёл. Мужик был не старый, лет тридцати, сухощавый, с добрым густым голосом. Одет по-городскому, как одевались «анженеры». Но пальто с ворсом было явно не его. Может, поэтому он как-то брезговал всем тем, в чём был одет.

Вот какой-то мужик бычьего склада подошёл к нему. «Там всё в порядке» – сказал он вполголоса. А инженер поморщился, будто брезговал им, но прижал к себе тёплой ладонью этого вшивого пацанёнка. Какая-то благодать входила в душу, а ноги обретали силу. Мужик, который подошёл с докладом, напротив, был деревенистый, с бабьим голосом. Только сапоги на нём не мужицкие, с широкими лаковыми голенищами. Такие когда-то носили купцы. А теперь хулиганы носят прохоря и голенища с отворотами, да чтоб брючата – с напуском. Всё подмечалось в Онькином уме.

Приют у бледного

Наш дом тюрьма, а мы на воле.

Привет, страна, твои изгои.

Если бы Онька был щенком, то повиливал бы хвостиком. Они шли к еде, в тепло. Инженер спрашивал, будто хотел убедиться в своих догадках. Биография короткая, но горькая. Он родом из Зауралья. Большую семью раскулачили, ездят без документов. Во время облавы потерялся. С родителями остались двое малолеток. Онька был старшим, помогал пропитаться. Где они, и как будут без него?

На окраине города разбросаны бараки. Вокруг стеной стоит высокий лес. Он вырубается, строятся и строятся новые такие же жилища. Идёшь – гляди под ноги, а то в яму или в отхожее место свалишься. Вот кто-то вылил помои, не дойдя до нужника. Около самого входа набросаны какие-то битые ящики-тара. Крыса покойно лежала на «солнышке». При приближении людей не спеша заползла под ящик, оставив снаружи хвост, убрала лишь в последний момент. Барак новый, но в нём вонь, полы качаются, скрипят. Рабочий день, а пируют. Из конца коридора доносится визг: «Гулять будем, а смерть придёт, помирать будем». А кто-то, перебивая всех, хрипел: «А хулюхганом я родилса, хулюхганом и помру». И в такт топал ногой, будто хотел проломить пол. Из большой комнаты, в которой не было дверей, доносился чей-то монолог: «До семнадцатого года исключительна ва-ра-вал». Говоря, как артист, громко, он явно хотел, чтоб его слышали все. Девчонка, увидев Оньку, своего ровесника, выскочив из-за занавески, запела с приплясом: «Ты не стой у ворот, не маши фуражкой, всё равно твоей не буду, не зови милашкой».

Мужику не удалось дойти до нужника, он упал, вывалив хозяйство, уснул, а лужа под ним разливалась. Оньку не очень-то испугал этот мир после того, что он повидал. Здесь жили «вербованные», они придут вечером, уставшие и голодные, с работы. А репрессированные, утаивающие свою справку о раскулачивании, жили совсем скромно. Они лишь вкалывали, выбиваясь в ударники. А те, что гуляли днем, в рабочее время, это хозяева жизни – бывшие люмпен-пролетарии. Онька ничего не знал об этом «анженере». Догадывался, что это уркаганы, злые хулиганы, про которых пелось в песне «Мурка». «Нет, не они злые, злые те, кто их выгнал из дому», – начал размышлять он.

На хавире собралась «малина». На Оньку не обращали внимания. Он утолял голод. Ел всё подряд: колбасу, шпроты. Запить было нечем, кроме пива. Сытости не наступало. Подошёл «анженер», дотронулся до плеча.

«Остановись, а то загнёшься», – по-доброму сказал он.

Только сейчас осозналось, что происходит вокруг. Жильё состояло из двух комнат. Во второй комнате стояла большая-большая чёрная гармонь. На ней золотом написано что-то не по-русски. «Фортепиано», так называл её после «анже-нер». Стул гнутый, это венский. Кровать из тёмного дерева, на спинках ангелы примостились. И на стенах – картины, картины. И часы большущие, маятник важно качается, каждый час: бом, бом.

А в первой комнате на шикарной кушетке витой и атласной сидели картёжники. На овальном столе с зелёным сукном в кучке лежали деньги, кольца брошки. Дяденьки замерли, не шевелятся, как застыли. Но вот кто-то выкинул карту, заёрзали, задёргались. И так каждый раз, пока кто-нибудь не подгребал всю кучу. Светила керосиновая лампа, огромная, чуть не в рост пацана, стояла отдельно на полу. Электрическая – болталась на проводах без толку. В углу у окна – стол и дубовый буфет с едой, бутылки, нечистые стаканы с золотыми окаёмками. Да у входа в жильё – мраморный рукомойник в рост человека. И, как после Онька заметил, подходил сюда только «анженер». Поганое ведро было доверху полное, всё стекало в щели. Онька хотел было вынести его, но «анженер» остановил его, дотронувшись до его плеча. Только позже он понял: вор не должен и тютельку работать, иначе опустят так, что лучше не жить.

От еды разомлел, радовался жизни, как может радеть утопленник, которого спасли. И сейчас жалел, что нет здесь родителей и маленьких за этим хлебосольным столом. Он пристроился на полу в углу, подстелив свою лопотинку, сладко дремал, но совсем не засыпал – слишком ошарашил его этот день. Малина «гудела», за столом играли, временами кто-то вставал, подходил к буфету, чтобы опрокинуть стакан и бросить что-то в рот, но тут же возвращался к столу с зелёным сукном. Инженер играл равнодушно. Его не огорчал проигрыш, не возбуждал выигрыш. Сам он как будто находился не здесь. Рядом с его правой рукой лежал, как Онька узнал позже, талисман, который он то и дело грел в своей руке. Это был тяжёлый серебряный слиток в форме змеи, свёрнутой в спираль. Одновременно с этим занятием в его голове что-то происходило. Не закончив игру, вдруг встал, ушёл в комнату, где пианино. И играл, полузакрыв глаза, прерываясь, чтобы налить в стакан из красивой бутылки, стоящей рядом. Руки «анженера» то нежно ласкали клавиши, то набрасывались на них с силой, нажимая всеми пальцами. Это был уже не тот человек, сидевший за картами. Благородные звуки фортепиано вливались в мутный воздух воровского жилья, летели по бараку.

Малина «гудела», набирая обороты, резались «на интерес, по-крупному». А с деревенским пареньком творилось что-то новое. Он был беспомощен перед мощью аккордов и половодьем пассажей. Что-то рвалось внутри него. И он не мог, не хотел препятствовать этому. Гармония, неотвратимость великого, доброго. Он перестал себя ощущать, музыка растворила его и подняла. Он парил с ней над доброй и тихой землёй. Она несла его к родным местам. Вот монастырь белокаменный, поля междуречья, деревня родная, и прудик, и дом. А там праздник, печь побелённая, половики только натканы. А в горнице кровать высокая с подушками, кружева до полу. Мать, отец и детей семеро. Строгий тятенька улыбается под иконой, сидит в красном углу. На колени к нему Онька сел. Мамка из печи пирог достала, полотенцем, вышитым красным узором, накрыла. «Пущай отдохнёт», – как-то не словами сказала она.

Очнулся он от странного ощущения. Лампа горела, все спали кто где. Прямо перед ним, изготовясь к прыжку, поднималась на задние лапы крыса. Её маленькие глазки светились злом. Это пришла хозяйка в свой ареал: все объедки на полу – её навар. А этот человечек, тощий новичок, заткнул привычный ход – дыру. И ей пришлось обегать барак. Напугать, как делала она это не раз. Пугливые они, эти человеческие детки: закричит маму родную да убежит в другое место. Ошиблась умная тварь – «битый» был тот человечек, разбудили люди в нём звериный инстинкт. Сматерился, как мужик, и метнул сапог. Крыса оказалась таким же земным существом – из размозжённой головы сочилась такая же красная кровь. Омерзение прошло, лишь когда выбросил за окно.

«Инженер» со всеми был доброжелателен, но что-то зловещее в нём пугало. На вид – интеллигент и белоручка, но почему-то затихал при нём двухсаженный Бык. Казалось, и уши его при этом прижимаются от страха. Инженер был рядом, но недосягаем. Удивлял кореша, говоря наперед, о чём тот подумал. И руки его особенные. Они могли вытащить из колоды любую карту, насчитать из десяти червонцев в полтора раза больше. Оттого не носил он «перо», не метил тело наколками, не лаял по «фене», не горбил по блатному спину, как собака дыбит шерсть перед схваткой. И потому звали его уважительно – Николай Павлович, хотя и у него была кликуха – Бледный.

«Бык», в лакированных сапожищах, имел профессию «домушник», а выдавал себя за «медвежатника». Всё по хвалялся взять в торгсине сейф. Бледный, предвидя неудачу, осаживал его. За лаковым голенищем этот громила носил в два аршина кованый из плуга нож. Вот и весь его тонкий «струмент». Им крушил он переборки и двери, бывало, шёл на «мокру-ху». И многое ещё узнал Онька из случайных разговоров.

Отец Быка был жулик-конокрад, промышлял на ярмарках ещё в царские времена. Они родом из села Беспалово. Когда-то Екатерина Вторая проиграла Демидову в карты своих людишек. Согнал он их из нутра России и закрепил за заводами. Приволье – леса кругом, строй хоромы себе. И земли немеряно – паши, сколь сможешь. Живи – не хочу. Да силой любовь не ладится. Мстил народ за принуждение: булгачили – «ташшили» заводскую принадлежность. А в ответ, по хозяйскому распоряжению, имали варнака да метили: палец демидовский палач ему отсекал. Вдругорядь не попадайся – голову на плахе оставишь. Но не унимались упрямцы – через одного без пальца ходили. Давно уж помер тот палач демидовский, и людишек уж тех, проигранных Екатериной, нет. Но селенье Беспалово стоит на месте. А прозвище «Беспалый» в фамилии перешло, хоть и пальцы у всех имеются. Наивный Бык показывал руки – все пальцы у него отросли.

А родитель Быка был мастак своего ремесла. Могуч да ладен, на все пуговки застёгнут да туго подпоясан. Все знали – хозяйство держит для отвода глаз. Да не пойман – не вор. Задумал жениться, женился. Увёл девку с доброго двора. И заразил её своей «болестью». Стала и она с ним воровать. А сын подрос, и он сгодился в деле. Смекать надо, прежде чем дело сладить. Каменные стены да крепкие засовы и псы злые у купца али справного хозяина. А выйдет на зорьке по лёгкой нужде – тишь в конюшне, пусто, собаки жалобно воют.

А дело так ладили: крутится малец возле – играт будто. Привыкают собаки к нему, не лают, ластятся. А к ночи им тряпицу с духом сучки-гулёны подкинет, и станут те злые псы как овечки беззлобны. Тожно тятя зайдёт с задов, через крышу в конюшню. «Стригут» лошадки ушами, но слушаются. А коя с норовом – заржёт, морду ей тятя повернёт, и примолкнет та от страху. Всех через крышу по сходням и выведут. Отведут за околицу, снимут с копыт обутки, зауздают, понужнут и айда туда, где не сыщут. Весело было в обрат скакать, гулять у цыган, как «гусаре», песни их вольные слушать да раздаривать даровое добро.

Но люта да скора случалась расправа. В старину на Руси за лошадку-кормилицу на кол садили. А после «скамееч-ника» по-другому убивали. Тятю не раз имали на ярмарке да били. Но живуч да ловок родитель был. Умел увёртываться от зуботычин да пинков – распуститься, как плеть, и дохлым прикинуться. Отлежится и снова за своё. Да у верёвки той один конец. На их глазах забили тятю. Мать держала сынка, не пущала. Толпа как кровь почует – жалости не жди. Били его мужики, били, аж задохлись, и вор уж не шевелится – дохлым прикинулся. Но тут весёленьки, пьяненьки подоспели: «примочку ему на пуп!» – заорали, подняли тятю, подташшили к столбу, привязали и охабачи-ли оглоблей по брюху. Нутро порвали толды и разошлися. Мать подбежала, а он и вовсе неживой. Глаза навыпучку, из брюха кишки с кровью. «Я их, козлов бородатых, не одного жизни лишил», – скрежетал зубами красный от злобы и водки Бык. Тяжела доля вора, да сладка удача. Чуть боязно, да гуляй после и радуйся. Но советска власть всё дело нарушила. Лошади топерь колхоз-ны, сопри её, и сбыть некому. А где «ярманки» гудели – столбы одне торчат да «перекати поле» с ветром играт. Теперь ещё шибче Бык возненавидел советскую власть. На «домушника» вот перестроился и подельников нашёл – Братишек…

Поначалу Онька путал их – так похожи. Но не братья они были – кореша. И похожи больше не лицом, а норовом, золотыми фиксами. Наколки по телу: «Не забуду мать родную», марухи с грудями, кинжалы, карты.

Не забуду мать родную – это не мама, которая их родила, а тюрьма. Но понастоящему-то никто из них и не чалился, так, в ДОПре волынили. Откуда их за пролетарское происхождение каждый раз «отпущали».

Пришла зима, а пальтишко лёгкое, рубаха еле застёгнута, папироска с краю рта, чтобы с другого – поплёвывать. Да как-то подплясывали, горбились, словно прятались в себя. А то присаживались на корточки, будто нужду справляли. То зло молчали, а то спорили, вот-вот за «пёрышки» схватятся. Но перед своим паханом Быком как шестёрки, без шороха ошивались. Онька поначалу пугался, пока не понял это их представление. Страшно здесь последним стать – с ним что угодно сделают, опустят. Вот и надо всё время силу выказывать, чтоб выше всех приподняться. Но Оньке-огольцу повезло: его пахан Бледный – всем паханам пахан.

Владимир Иванович Кочев

Книга В.И. Кочева «Сожженная рукопись» открывает для читателя, наверное, самые страшные страницы российской истории. Гражданская война, раскулачивание, голод, репрессии, Великая Отечественная война… В центре повествования находится история нескольких крестьянских семей – одни остались в разоренной сталинской коллективизацией деревне, другие, пережившие трагедию выселения и ссылок, пополнили ряды рабочего класса. Несколько семейных линий объединены образами автора, который рассказывает о том, что он сам пережил, от первого лица и его дяди Андрея – человека необыкновенной, яркой и трагической судьбы.

Размышляя о характере русского народа и о том, почему народ, расколотый коллективизацией и репрессиями, в годы войны, как один поднялся против общего врага, автор приходит к выводу, что это произошло вопреки воле Сталина. Это и есть мудрость народа и страстная любовь к родной земле, и чувство чести и долга, и многое другое.

Содержит нецензурную брань.

Владимир Кочев

Сожженная рукопись

Посвящается жертвам политических репрессий

Тому, кто сидел за колючкой,

В войну воевал штрафником,

Потомкам – и внукам, и внучкам,

Чтоб помнили люди о том.

Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 30–50-х гг. хх в., г. Екатеринбург, 12-й км Московского тракта. Здесь расстреляны и захоронены 18 474 чел.

От автора

Сорок пятый год, война позади, но раны её кровоточат. Из семерых мужчин нашей близкой родни не участвовал в ней лишь дядя Егор. Впрочем, он отвоевал своё, получив ранение ещё в финской войне. А вернулся с войны лишь один дядя Андрей. Он приезжал к нам на лечение в окружной госпиталь. Ходил, как многие фронтовики, в форме, опираясь на тросточку. Я был подростком, война не успела нас опалить, но мы дышали её дымом. Она, как ненасытный людоед, выхватывала свои жертвы, взамен выплёвывая «похоронки». Гибли знакомые, родные, погиб и мой отец.

Помню предвоенные годы. Уверенные военные щеголяли с юбилейными медалями «20 лет РККА». Началась война, они, как мышки, сновали у штаба округа.

А в кинотеатре по-прежнему крутили «Сердца четырёх». За десять копеек возвращалось мирное время. Кончался сеанс, и время военное застывало, как тот грязный снег на асфальте. Становилось ещё тяжелее. Наступил и самый тяжёлый – сорок второй. Но вот словно рассвело, и не от манящего запаха американской колбасы в красивых банках, не от сводок Совинформбюро и всесокрушающего голоса Левитана, нет. В городе появились военные с костылями и культями, обожжёнными лицами, но с орденами и в погонах. Это были не те смирные и побитые инвалиды начала войны, продававшие на базаре махорку. Как алиби, кто-то из них прицеплял прямо на бушлат бронзовую медаль за оборону города, который сдали. Нет, эти бойцы из другой породы. Это те, кто заставил врага отходить. Это те из немногих, что выжили, получив ордена и ранения. До войны это был в основном гражданский народ – из деревни, из города, из ссылки, из заключения.

Сейчас они вышли из драки, злые и грубые, но добрые к нам – пацанам. Да, так было, но всё позади, время сдвинулось, повернулось.

Не дыша, я ходил с дядькой, как адъютант, он был мой Бог. Ордена и медали приятно позванивали, как серебряные колокольчики. Гимнастёрку оттягивал и высший солдатский орден Славы. Но главный был для меня даже не орден – знак «Отличный разведчик».

Знал я лихую биографию дяди Андрея. Тридцатый год, коллективизация, семья репрессирована. Онька – беспризорник, воровская компания, детская колония, специальность. Затем работа, преследование НКВД за брата-«врага народа», побег и снова колония. Началась война, фронт – штрафбат, разведка, бои, ранение.

Каждый его приезд к нам был праздником. От соседей приносили гитару, дядька наигрывал, уныния как не бывало. А дела его, однако, были плохи, ранение, туберкулёз легких. Я был прост, считал и его таким же. Значимость человека определял по количеству орденов на груди. Да оказалось всё сложнее: я не знал этого человека. На глаза мне попалась его тетрадь, толстая, в потёртом переплёте, исписанная плотным аккуратным почерком. Там была судьба-откровение Андрея. Я читал тайком и не мог остановиться. Только много позже понял, что он нарочно забывал, а потом и оставил её мне. Он знал, что туберкулёз его прикончит, а я буду знать его мысли и душу.

Тетрадь впоследствии пропала: её сожгла моя мать. А случилось это так. Подошло моё время служить в армии, и я поступил в военное училище. Соответствующий отдел МГБ всех курсантов проверял на «вшивость». Я знал, что мой дядя Александр был осужден по 58-й статье как «враг народа». Но, освободившись, он ушёл на фронт. Дядя погиб за Родину. Но об его судимости не забывали. Об этом оповестили меня. А мою мать вызывали и с «пристрастием» беседовали. Придя домой, она, напуганная, сожгла ту тетрадь Андрея. «Чёрный воронок» и обыски ещё свежи были в памяти. Попади та тетрадь в МГБ, беды не миновать. Дядя Андрей умер. Тело тетради сгорело, но душа её, суть остались в моей памяти. Время состарило и меня. Пора выложить на бумагу, что я знаю. Мой долг – воссоздать ту сгоревшую тетрадь.

Онька (Андрей)

Растревожили власти деревню,

Разбежалась семья – кто куда.

Тридцать второй год застал Оньку в незнакомом уральском городе. Он уже много дней путём не ел, а голод и не чувствовал. Голова приятно кружилась, иногда спотыкался, оседал на колено. Страх пропал, и было как-то всё равно. Только разбуженный инстинкт тянул его к злачным местам. Он который день ходил по базару и, как собака, искал случая. Своровать в этот голодный год было трудно. Да и не умел он. Небо уже окропило землю снежинками. Ночь коротать на вокзале нельзя: примелькался милиции. А базар в эти дни узнал, как свой дом. Он кишел, шевелился, словно живой организм. Вот в том углу всегда толпятся. Инвалид раскидывает цепочку двумя колечками. Ткни пальцем в нужный кружок, и выиграл. Пустое дело, но дурачки находятся. Молодая бабёнка позарилась – поставила на кон колечко и продула. Стоит, повизгивает.

За прилавками молочницы зло следят за пацанами, но те тащат. Один делает вид, что хочет стырить, и на него кидается баба-продавщица. А в это время другой воришка хватает что надо, и смылся.Но позавчера повезло и Оньке. У одной из них выпала «гребёлка». Отвернулась в сторону, и потеря оказалась в его кармане. Отошёл и обменял на пять пирожков. В позапрошлый раз он «надул» продавца, подсунул, когда было много народу, разорванную пополам «трёшку». Продавать папироски по штучно – тоже навар, хоть и малой. Да и зорить надо, чтобы какой оголец снизу по пачке не шшолкнул. Остальные налетят, как собаки, и разберут в раз. Эти пацаны как крысы. С ними Онька не сходился: видел, как мужика в городской одёже била падуча болесть. Оне отташшили его в сторонку, будто помочь, да донага и разболокли.

Но то всё была мелкая рыбка. Онька чувствовал, что на базаре властвует невидимая сила. Эти люди ничего не покупали и не продавали. Одеты неплохо, каждый по-своему. Их глаза и лица не были злыми, но вызывали страх. Инстинктивно он обходил их. Маковой росинки второй день во рту не было. Одёжка легкая, сапоги развалились, сыромятным ремешком подвязаны. А надеяться не на что. Шнырял и шнырял по базару. И вдруг что-то случилось. Чутьём понял, по спине мурашки побежали. Обернулся – на него смотрел тот, кого он больше всего боялся. Не зная почему, сам пошёл к нему. Жуткие глаза незнакомца вдруг изменились, свинцовая оболочка расплавилась, засветилась синевой. Страшный человек положил Оньке ладонь на плечо, и испуг прошёл. Мужик был не старый, лет тридцати, сухощавый, с добрым густым голосом. Одет по-городскому, как одевались «анженеры». Но пальто с ворсом было явно не его. Может, поэтому он как-то брезговал всем тем, в чём был одет.

Вот какой-то мужик бычьего склада подошёл к нему. «Там всё в порядке» – сказал он вполголоса. А инженер поморщился, будто брезговал им, но прижал к себе тёплой ладонью этого вшивого пацанёнка. Какая-то благодать входила в душу, а ноги обретали силу. Мужик, который подошёл с докладом, напротив, был деревенистый, с бабьим голосом. Только сапоги на нём не мужицкие, с широкими лаковыми голенищами. Такие когда-то носили купцы. А теперь хулиганы носят прохоря и голенища с отворотами, да чтоб брючата – с напуском. Всё подмечалось в Онькином уме.

Приют у бледного

Наш дом тюрьма, а мы на воле.

Привет, страна, твои изгои.

Если бы Онька был щенком, то повиливал бы хвостиком. Они шли к еде, в тепло. Инженер спрашивал, будто хотел убедиться в своих догадках. Биография короткая, но горькая. Он родом из Зауралья. Большую семью раскулачили, ездят без документов. Во время облавы потерялся. С родителями остались двое малолеток. Онька был старшим, помогал пропитаться. Где они, и как будут без него?

На окраине города разбросаны бараки. Вокруг стеной стоит высокий лес. Он вырубается, строятся и строятся новые такие же жилища. Идёшь – гляди под ноги, а то в яму или в отхожее место свалишься. Вот кто-то вылил помои, не дойдя до нужника. Около самого входа набросаны какие-то битые ящики-тара. Крыса покойно лежала на «солнышке». При приближении людей не спеша заползла под ящик, оставив снаружи хвост, убрала лишь в последний момент. Барак новый, но в нём вонь, полы качаются, скрипят. Рабочий день, а пируют. Из конца коридора доносится визг: «Гулять будем, а смерть придёт, помирать будем». А кто-то, перебивая всех, хрипел: «А хулюхганом я родилса, хулюхганом и помру». И в такт топал ногой, будто хотел проломить пол. Из большой комнаты, в которой не было дверей, доносился чей-то монолог: «До семнадцатого года исключительна ва-ра-вал». Говоря, как артист, громко, он явно хотел, чтоб его слышали все. Девчонка, увидев Оньку, своего ровесника, выскочив из-за занавески, запела с приплясом: «Ты не стой у ворот, не маши фуражкой, всё равно твоей не буду, не зови милашкой».

Мужику не удалось дойти до нужника, он упал, вывалив хозяйство, уснул, а лужа под ним разливалась. Оньку не очень-то испугал этот мир после того, что он повидал. Здесь жили «вербованные», они придут вечером, уставшие и голодные, с работы. А репрессированные, утаивающие свою справку о раскулачивании, жили совсем скромно. Они лишь вкалывали, выбиваясь в ударники. А те, что гуляли днем, в рабочее время, это хозяева жизни – бывшие люмпен-пролетарии. Онька ничего не знал об этом «анженере». Догадывался, что это уркаганы, злые хулиганы, про которых пелось в песне «Мурка». «Нет, не они злые, злые те, кто их выгнал из дому», – начал размышлять он.

На хавире собралась «малина». На Оньку не обращали внимания. Он утолял голод. Ел всё подряд: колбасу, шпроты. Запить было нечем, кроме пива. Сытости не наступало. Подошёл «анженер», дотронулся до плеча.

«Остановись, а то загнёшься», – по-доброму сказал он.

Только сейчас осозналось, что происходит вокруг. Жильё состояло из двух комнат. Во второй комнате стояла большая-большая чёрная гармонь. На ней золотом написано что-то не по-русски. «Фортепиано», так называл её после «анже-нер». Стул гнутый, это венский. Кровать из тёмного дерева, на спинках ангелы примостились. И на стенах – картины, картины. И часы большущие, маятник важно качается, каждый час: бом, бом.

А в первой комнате на шикарной кушетке витой и атласной сидели картёжники. На овальном столе с зелёным сукном в кучке лежали деньги, кольца брошки. Дяденьки замерли, не шевелятся, как застыли. Но вот кто-то выкинул карту, заёрзали, задёргались. И так каждый раз, пока кто-нибудь не подгребал всю кучу. Светила керосиновая лампа, огромная, чуть не в рост пацана, стояла отдельно на полу. Электрическая – болталась на проводах без толку. В углу у окна – стол и дубовый буфет с едой, бутылки, нечистые стаканы с золотыми окаёмками. Да у входа в жильё – мраморный рукомойник в рост человека. И, как после Онька заметил, подходил сюда только «анженер». Поганое ведро было доверху полное, всё стекало в щели. Онька хотел было вынести его, но «анженер» остановил его, дотронувшись до его плеча. Только позже он понял: вор не должен и тютельку работать, иначе опустят так, что лучше не жить.

От еды разомлел, радовался жизни, как может радеть утопленник, которого спасли. И сейчас жалел, что нет здесь родителей и маленьких за этим хлебосольным столом. Он пристроился на полу в углу, подстелив свою лопотинку, сладко дремал, но совсем не засыпал – слишком ошарашил его этот день. Малина «гудела», за столом играли, временами кто-то вставал, подходил к буфету, чтобы опрокинуть стакан и бросить что-то в рот, но тут же возвращался к столу с зелёным сукном. Инженер играл равнодушно. Его не огорчал проигрыш, не возбуждал выигрыш. Сам он как будто находился не здесь. Рядом с его правой рукой лежал, как Онька узнал позже, талисман, который он то и дело грел в своей руке. Это был тяжёлый серебряный слиток в форме змеи, свёрнутой в спираль. Одновременно с этим занятием в его голове что-то происходило. Не закончив игру, вдруг встал, ушёл в комнату, где пианино. И играл, полузакрыв глаза, прерываясь, чтобы налить в стакан из красивой бутылки, стоящей рядом. Руки «анженера» то нежно ласкали клавиши, то набрасывались на них с силой, нажимая всеми пальцами. Это был уже не тот человек, сидевший за картами. Благородные звуки фортепиано вливались в мутный воздух воровского жилья, летели по бараку.

Малина «гудела», набирая обороты, резались «на интерес, по-крупному». А с деревенским пареньком творилось что-то новое. Он был беспомощен перед мощью аккордов и половодьем пассажей. Что-то рвалось внутри него. И он не мог, не хотел препятствовать этому. Гармония, неотвратимость великого, доброго. Он перестал себя ощущать, музыка растворила его и подняла. Он парил с ней над доброй и тихой землёй. Она несла его к родным местам. Вот монастырь белокаменный, поля междуречья, деревня родная, и прудик, и дом. А там праздник, печь побелённая, половики только натканы. А в горнице кровать высокая с подушками, кружева до полу. Мать, отец и детей семеро. Строгий тятенька улыбается под иконой, сидит в красном углу. На колени к нему Онька сел. Мамка из печи пирог достала, полотенцем, вышитым красным узором, накрыла. «Пущай отдохнёт», – как-то не словами сказала она.

Очнулся он от странного ощущения. Лампа горела, все спали кто где. Прямо перед ним, изготовясь к прыжку, поднималась на задние лапы крыса. Её маленькие глазки светились злом. Это пришла хозяйка в свой ареал: все объедки на полу – её навар. А этот человечек, тощий новичок, заткнул привычный ход – дыру. И ей пришлось обегать барак. Напугать, как делала она это не раз. Пугливые они, эти человеческие детки: закричит маму родную да убежит в другое место. Ошиблась умная тварь – «битый» был тот человечек, разбудили люди в нём звериный инстинкт. Сматерился, как мужик, и метнул сапог. Крыса оказалась таким же земным существом – из размозжённой головы сочилась такая же красная кровь. Омерзение прошло, лишь когда выбросил за окно.

«Инженер» со всеми был доброжелателен, но что-то зловещее в нём пугало. На вид – интеллигент и белоручка, но почему-то затихал при нём двухсаженный Бык. Казалось, и уши его при этом прижимаются от страха. Инженер был рядом, но недосягаем. Удивлял кореша, говоря наперед, о чём тот подумал. И руки его особенные. Они могли вытащить из колоды любую карту, насчитать из десяти червонцев в полтора раза больше. Оттого не носил он «перо», не метил тело наколками, не лаял по «фене», не горбил по блатному спину, как собака дыбит шерсть перед схваткой. И потому звали его уважительно – Николай Павлович, хотя и у него была кликуха – Бледный.

«Бык», в лакированных сапожищах, имел профессию «домушник», а выдавал себя за «медвежатника». Всё по хвалялся взять в торгсине сейф. Бледный, предвидя неудачу, осаживал его. За лаковым голенищем этот громила носил в два аршина кованый из плуга нож. Вот и весь его тонкий «струмент». Им крушил он переборки и двери, бывало, шёл на «мокру-ху». И многое ещё узнал Онька из случайных разговоров.

Отец Быка был жулик-конокрад, промышлял на ярмарках ещё в царские времена. Они родом из села Беспалово. Когда-то Екатерина Вторая проиграла Демидову в карты своих людишек. Согнал он их из нутра России и закрепил за заводами. Приволье – леса кругом, строй хоромы себе. И земли немеряно – паши, сколь сможешь. Живи – не хочу. Да силой любовь не ладится. Мстил народ за принуждение: булгачили – «ташшили» заводскую принадлежность. А в ответ, по хозяйскому распоряжению, имали варнака да метили: палец демидовский палач ему отсекал. Вдругорядь не попадайся – голову на плахе оставишь. Но не унимались упрямцы – через одного без пальца ходили. Давно уж помер тот палач демидовский, и людишек уж тех, проигранных Екатериной, нет. Но селенье Беспалово стоит на месте. А прозвище «Беспалый» в фамилии перешло, хоть и пальцы у всех имеются. Наивный Бык показывал руки – все пальцы у него отросли.

А родитель Быка был мастак своего ремесла. Могуч да ладен, на все пуговки застёгнут да туго подпоясан. Все знали – хозяйство держит для отвода глаз. Да не пойман – не вор. Задумал жениться, женился. Увёл девку с доброго двора. И заразил её своей «болестью». Стала и она с ним воровать. А сын подрос, и он сгодился в деле. Смекать надо, прежде чем дело сладить. Каменные стены да крепкие засовы и псы злые у купца али справного хозяина. А выйдет на зорьке по лёгкой нужде – тишь в конюшне, пусто, собаки жалобно воют.

А дело так ладили: крутится малец возле – играт будто. Привыкают собаки к нему, не лают, ластятся. А к ночи им тряпицу с духом сучки-гулёны подкинет, и станут те злые псы как овечки беззлобны. Тожно тятя зайдёт с задов, через крышу в конюшню. «Стригут» лошадки ушами, но слушаются. А коя с норовом – заржёт, морду ей тятя повернёт, и примолкнет та от страху. Всех через крышу по сходням и выведут. Отведут за околицу, снимут с копыт обутки, зауздают, понужнут и айда туда, где не сыщут. Весело было в обрат скакать, гулять у цыган, как «гусаре», песни их вольные слушать да раздаривать даровое добро.

Но люта да скора случалась расправа. В старину на Руси за лошадку-кормилицу на кол садили. А после «скамееч-ника» по-другому убивали. Тятю не раз имали на ярмарке да били. Но живуч да ловок родитель был. Умел увёртываться от зуботычин да пинков – распуститься, как плеть, и дохлым прикинуться. Отлежится и снова за своё. Да у верёвки той один конец. На их глазах забили тятю. Мать держала сынка, не пущала. Толпа как кровь почует – жалости не жди. Били его мужики, били, аж задохлись, и вор уж не шевелится – дохлым прикинулся. Но тут весёленьки, пьяненьки подоспели: «примочку ему на пуп!» – заорали, подняли тятю, подташшили к столбу, привязали и охабачи-ли оглоблей по брюху. Нутро порвали толды и разошлися. Мать подбежала, а он и вовсе неживой. Глаза навыпучку, из брюха кишки с кровью. «Я их, козлов бородатых, не одного жизни лишил», – скрежетал зубами красный от злобы и водки Бык. Тяжела доля вора, да сладка удача. Чуть боязно, да гуляй после и радуйся. Но советска власть всё дело нарушила. Лошади топерь колхоз-ны, сопри её, и сбыть некому. А где «ярманки» гудели – столбы одне торчат да «перекати поле» с ветром играт. Теперь ещё шибче Бык возненавидел советскую власть. На «домушника» вот перестроился и подельников нашёл – Братишек…

Поначалу Онька путал их – так похожи. Но не братья они были – кореша. И похожи больше не лицом, а норовом, золотыми фиксами. Наколки по телу: «Не забуду мать родную», марухи с грудями, кинжалы, карты.

Не забуду мать родную – это не мама, которая их родила, а тюрьма. Но понастоящему-то никто из них и не чалился, так, в ДОПре волынили. Откуда их за пролетарское происхождение каждый раз «отпущали».

Пришла зима, а пальтишко лёгкое, рубаха еле застёгнута, папироска с краю рта, чтобы с другого – поплёвывать. Да как-то подплясывали, горбились, словно прятались в себя. А то присаживались на корточки, будто нужду справляли. То зло молчали, а то спорили, вот-вот за «пёрышки» схватятся. Но перед своим паханом Быком как шестёрки, без шороха ошивались. Онька поначалу пугался, пока не понял это их представление. Страшно здесь последним стать – с ним что угодно сделают, опустят. Вот и надо всё время силу выказывать, чтоб выше всех приподняться. Но Оньке-огольцу повезло: его пахан Бледный – всем паханам пахан.