По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

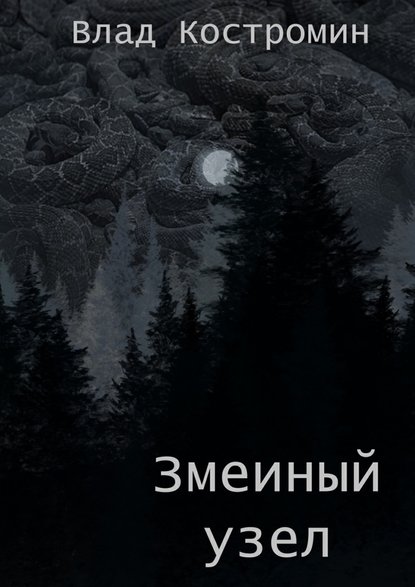

Змеиный узел

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Не вздыхай, служба у нас такая. Дни и ночи…

– Я оденусь? – в трусах и майке молодому следователю по ночной свежести было зябко.

– Оденься, – разрешил Андрей Иванович, спавший в теплой синей пижаме. – Да и я партикулярное платье натяну, негоже пугать пейзан непривычным одеянием.

– Думаете, вас кто-то увидит?

– Обычно в деревнях встают рано. Да и к тому-же лично меня не отпускает ощущение, что за нами все время следят.

– Знаете, – замялся Слава, – мне тоже это все время кажется. Какая-то тут атмосфера гнетущая.

Закончили фотографировать и описывать место происшествия только к утру, когда уже было светло. Верхушки деревьев начали золотиться, отражая первые лучи, разбавляя настоянную за ночь тишину, как сумасшедшая разоралась кукушка в леске.

– Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку.

– Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? – спросил Славик.

– Ку, – и замолчала.

Следователи задумчиво посмотрели друг на друга. За околицей начала кричать другая кукушка, судя по голосу, более опытная.

– Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? – снова спросил Славик.

Птица презрительно замолчала.

– Спросите вы, Андрей Иванович.

– Слава, не забивай себе голову суевериями.

– Спросите.

– Хорошо. Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку, – синхронно отсчитали обе птицы.

Следователи вновь озадаченно переглянулись.

– Я не люблю птиц. Пора делами заниматься. Вячеслав, теперь, когда у нас есть машина, тебе необходимо встретиться с егерями из заповедника и опросить их.

– Сегодня?

– Езжай сегодня, а я допросами займусь. Ладно, пошли завтракать и будем работать.

***

В дверь постучали.

– Войдите.

Распространяя застарелый запах перегара, вошел невысокий лысый крепыш с неровным шрамом на бугристой голове, в засаленной фуфайке, старых шароварах и грязных хромовых сапогах.

– Вызывали?

– Здравствуйте, проходите, присаживайтесь.

– А чего сразу садиться, гы? – поднял он на следователя мутные оловянные глаза.

– Не садитесь, а присаживайтесь.

– Знаю я вас, присесть предложите и на пять лет без права переписки.

– Такого уже нет давно.

– Чего нет?

– Без права переписки.

– Правда, гы? – у пастуха начался нервный тик – сильно дергался левый глаз, – перестройка?

– Нет, уголовный кодекс давно новый. Представьтесь.

– Рано мне еще, – к глазу добавилось дерганье правого плеча, при этом, плечо и глаза не совпадали по частоте.

– Как вас зовут?

– Меня?

– Да, вас.

– Бобков я, Михаил Михайлович, пастух тутошний, гы. Бобком люди кличут, а я и отзываюсь.

– Михаил Михайлович, что вы можете сообщить по факту убийства Андрея Родина?

– Нашел я его, значится. Корова, подлюка, в лес ломанулась, а я, значится, за ей. Догнал и по рогам скотине безмозглой, вестимо, насовал. Она назад шарахнулась, а я, это самое, посра…, в смысле, оправиться по большому, гы, решил. Дай, думаю, коли в лес пришел, так и это самое, короче… Опять же – для грибов полезно. Только штаны снял, присел, а тут и он лежит, значится. Ну, я и побег в деревню – в милицию звонить. А сыну своему, Мишке, он в подпасках у меня, это самое, сказал никого не подпускать.

– Никого это кого? Там был кто-то еще?

– Коров чтобы и овец не подпускал. Мы же с пониманием, знаем, что следы затоптать могут. Я уже усе рассказывал и протокол подписал.

– Я читал протокол. Добавить к нему что-нибудь можете?

– Что тут добавлять? Зря он в тот лес пошел, это самое, нехорошее там место. Нехорошее.

– Чем нехорошее?

– Мне еще бабка моя про это рассказывала – тогда никакого заповедника там и не было. В войну фашисты там пленных расстреливали. Бабка моя, земля ей пухом, говорила, что фашисты пытались открыть ворота в Ад…

– Однако.