По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

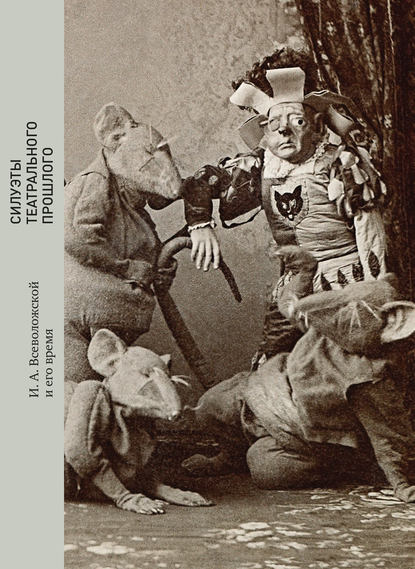

Силуэты театрального прошлого. И. А. Всеволожской и его время

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

И вот предлагаемый здесь труд – попытка дать мой посильный ответ на поставленный вопрос.

Приступая к ответу, я спрашиваю себя: какую систему и форму следует ему дать? Что надо писать? Отчет ли о проведении театральной реформы? Личные ли только воспоминания мои о данной эпохе и о деятелях проведенной реформы? Исторический ли очерк двадцатилетней эпохи?

Я остановился на смешанной, средней форме. Я даю ряд отдельных очерков, обнимающих одновременно мои воспоминания и о личном составе эпохи, и о ходе работы по реформе театра, и о некоторых эпизодах театральной жизни в упомянутое двадцатилетие. Такое изложение неизбежно вносит некоторую субъективность и однообразие постоянной наличности самого автора – от нее трудно отрешиться при всякой форме воспоминаний. Но избранный здесь прием снимает с автора обязательство цельности, строгой систематичности и исчерпанности воспоминаний.

Приступая к работе, я сразу же был смущен следующим соображением. Для выполнения намеченного труда необходима наличность трех элементов: памяти, наблюдательности и беспристрастия. Что касается памяти, то пришлось заключить, что полустолетие, отделяющее автора от описываемой эпохи, и бурная напряженная деятельность реформы затупили яркость событий и впечатлений. Многие детали, а может быть, и значительные факты, испарились из воспоминаний автора. Выбор же подкрепляющих очерк документов весьма ограничен. Хвалиться наблюдательностью и объективностью самому автору не приходится. Он считает вообще вероятным, что в его работе окажутся и пробелы, и некоторые огрехи. Кстати, надо заметить, что московская театральная жизнь охвачена, исключая период 1897-1899 годов, значительно поверхностнее, чем петербургская, так как автор стоял дальше от московских дел.

Прежде всего считаю уместным познакомить читателя с личностью самого автора, с подготовкой к тому делу, какое он выполнял и которое описывает.

На долю мою выпала редкая удача, скажу более, счастье попасть в работе на свою линию – на дело, к которому я имел, можно сказать, органическое влечение. Интерес к театру вложен был в меня с малолетства. Любимой моей забавой, сколько помню, были «китайские тени». Я и теперь так и вижу перед собой промасленные прозрачные картины декораций игрушечной модели сцены, вырезанные из картона красочные фигуры действующих лиц и тетрадь с текстом пьес, разыгрываемых с этими фигурками. Текст пьес декламировался по вдохновению забавляющегося. В 1859 году судьба привела меня, восьмилетнего мальчика, на любительский спектакль. Шли три пьесы: «Женитьба» Гоголя[57 - «Женитьба» («Совершенно невероятное событие в двух действиях») – пьеса в двух действиях Н. В. Гоголя, написанная в 1833-1835 годы. Премьера состоялась в декабре 1842 года на сцене Александринского театра в Петербурге.], «Простушка и воспитанная»[58 - «Простушка и воспитанная» – водевиль в одном действии Д. Т. Лен ского (переделка водевиля Л. Ф. Клервиля и Э. Милона «Margot ou les bienfaits de lеducation»). Премьера состоялась в 1855 году на сцене Малого театра в Москве.] и водевиль «Хочу быть актером»[59 - Возможно, имеется в виду водевиль П. С. Федорова «Хочу быть актрисой, или Двое за шестерых» (1840); премьера состоялась в июне 1840 года на сцене Александринского театра в Петербурге.]. Я пришел в восхищение от спектакля, ходил после него в каком-то чаду – только и думал о театре. Вскоре же я присутствовал на детском спектакле, где играли мои двоюродные братья нравоучительную пьесу. Это мне меньше понравилось, и я отнесся к спектаклю уже с некоторой критикой. Заметив впечатление, произведенное на меня спектаклем, родители двукратно свели меня в Москве в театр, сперва в Малый, а затем и в Большой. В Малом театре шла драма «Старый капрал»[60 - «Старый капрал» – драма в пяти действиях А. Ф. Деннери и Ф. Дюмануара, написанная в 1853 году. В России пьеса поставлена в переводе П. А. Каншина и В. И. Родиславского. Премьера состоялась в декабре 1860 года на сцене Малого театра в Москве.], а в Большом – опера «Волшебный стрелок»[61 - Под таким названием произведение известно в русском переводе. «Вольный стрелок» (нем. Der Freisch?tz) – романтическая опера К. М. фон Вебера, либретто И. Ф. Кинда по одноименной новелле И. А. Апеля и Ф. Лауна. Премьера состоялась в июне 1821 года на сцене Берлинского драматического театра. В России впервые исполнена в 1823 году артистами немецкой труппы; на русской сцене (под названием «Волшебный стрелок») – в мае 1824 года в Петербурге.]. Впечатление от обоих спектаклей было громадное. В драме отмечена была моими слезами превосходная игра старого немого капрала, вернувшего способность речи, в критический момент спасающей от гибели невинного человека. Во «Фрейшютце»[62 - Имеется в виду опера «Вольный с трелок» («Волшебный с трелок»; нем. Der Fre isch?tz).] поразила меня обстановка, картина появления разных чудовищ при выстреле третьей волшебной пулей. Через год, живя в Костроме, уже гимназистом второго класса я попал в тамошний театр на Нижней Дебре[63 - Ныне улица Лесная.]. Тут я получил меньшее удовольствие: замечал постановочные недостатки. Так, например, в старинной пьесе «Русалка»[64 - «Русалка» («Дева Дуная», «Днепровская русалка») – цикл опер С. И. Давыдова и К. А. Кавоса, написанных в начале XIX века на основе оперы Ф. Кауэра «Дунайская нимфа» («Дунайская русалка»; нем. Das Donauweibchen, 1790-е); русское либретто С. Н. Краснопольского.] комическое лицо Тарабор[65 - Правильно: Тарабар.], который по ходу пьесы попадает на крылья ветряной мельницы, оказался на этих крыльях, в то время как настоящий Тарабор оставался еще на сцене. В другом месте пьесы на сцену выбежал лев с хвостом, закинутым на шею.

С приездом в 1861 году в Петербург я стал ревностным посетителем оперного и драматического театра, сберегая четвертаки, чтобы попадать на душную галерку. Изредка бывал я в балете, а также в концертах, слушал Патти, особенно восхищался Нильсон, Тамберликом, Николини. Попал как раз в тот спектакль оперы «Ромео и Джульетта»[66 - «Ромео и Джульетта» (фр. Romеo et Juliette) – опера в пяти действиях с хоровым прологом Ш. Гуно, написанная в 1867 году; либретто Ж. Барбье и М. Карре по одноименной трагедии У. Шекспира. Премьера состоялась в апреле 1867 года на сцене Лирического театра в Париже. В России впервые представлена на итальянском языке в 1870 году (Петербург). Первая русская постановка состоялась в 1883 году на сцене Мариинского театра в Петербурге.], в котором после любовного дуэта Николини и Патти подрались за кулисами муж Патти, маркиз Ко[67 - Имеется в виду Анри де Роже де Каюзак, маркиз де Ко (Henri de Roger de Cahusac, Marquess of Caux; 1826–1889).], и Николини. Имел также удовольствие присутствовать на единственном концерте, где пели совместно Патти и Нильсон. После исполнения певицей Нильсон известной «Ave Maria» часть публики оставила залу, отказавшись далее слушать соперничавшую с ней Патти. По русской опере я стал поклонником сопрано Гюдель, которая мне нравилась более, чем Патти. Восхищался я также Коммисаржевским[68 - Имеется в виду Федор Петрович Комиссаржевский (1838–1905).], Петровым, Саргатти, начинавшим тогда карьеру Мельниковым и контральто Лавровской. В Александринском театре очень любил я Грошель, Сазонова, Самойлова, Линскую. Впоследствии, служа в гвардии, я охотно исполнял наряд в карауле в театр и выстаивал целый спектакль в партере.

Позднее, попав в музыкальную семью композитора Старцова, я увлекся пением и изучил репертуар баритональной партии в романсах и оперных ариях. В [18]70-х годах я впервые стал принимать участие в любительских театрах и сделался ретивым членом С[анкт]-Петербургского драматического кружка, где орудовали тогда пытавшаяся подражать Савиной Кармина, впоследствии жена П. П. Гнедича, присяжные поверенные талантливый Миронов и Карабчевский. Большую пользу для подготовки к административно-хозяйственной работе принесли мне два обстоятельства. Во-первых, прохождение трехлетнего курса Военно-юридической академии, в особенности лекции профессоров К. Д. Кавелина и Н. А. Неклюдова, давших мне полезную школу систематического мышления и логичного распределения материала в работе. Во-вторых, немалую пользу принес мне мой служебный полковой опыт, где я прошел все виды особых назначений: адъютанта, делопроизводителя по хозяйству, квартирмейстера и делопроизводителя полкового суда. В среде товарищей по академии я получил прочную репутацию любителя театра и знатока репертуара. Это последнее обстоятельство сблизило меня с товарищем по академии В. С. Кривенко, личным секретарем графа Воронцова-Дашкова. В 1881 году в разговоре с графом Воронцовым о театре Кривенко, оказывавший в некоторой степени влияние на него в вопросах театра, указал ему на меня как на кандидата в управляющие театральной конторой. Граф согласился, и это оказалось решительным моментом в моей служебной карьере.

Оглядываясь теперь назад, я, конечно, вижу, что такой шаг министра был очень смел. Тридцатилетнему молодому штабс-капитану гвардии дать ответственное и значительное место для замены старого тайного советника было рискованно. Хотя и смутно, но я и сам понимал это тогда же. Но это сознание подстегивало меня, дало мне энергию, настойчивость и силы, заставило всецело отдаться театральному делу. Оно побудило меня до последней минуты службы в театре не изменять ни напряжения, ни темпа в работе. Мало того, это же обстоятельство помогло мне внушить то же напряжение и темп большинству моих сотрудников. Я могу смело сказать, что в дело казенных театров во все описываемое двадцатилетие была вложена коллективная душа служебного персонала театров.

Осенью 1881 года граф Воронцов, еще раньше знавший меня в военной службе, пригласил меня к себе, любезно принял, предложил заместить т[айного] с[оветника] Юргенса и дал мне рекомендательное письмо к директору театров И. А. Всеволожскому.

Перспектива свидания с директором театров погрузила меня в целый водоворот ощущений и размышлений. Мне предстоял серьезный шаг перехода от испытанного к новому и гадательному. Не так-то легко было скинуть пятнадцатилетний трудно доставшийся гвардейский мундир и отказаться от только что достигнутой юридической карьеры. С другой стороны, заманчива была возможность попасть на то поле деятельности, которое манило с детства. Тем более заманчиво было на этом поле то, до некоторой степени командующее, положение, которое предлагалось. Мне предстояло решение уравнения со многими тревожными неизвестными.

С такими мыслями в голове, надев парадную форму, я отправился в морозный ноябрьский день 1881 года на Французскую набережную[69 - Ныне набережная Кутузова.] к дому Тучковых, в нижнем этаже которого, в ожидании ремонта казенной квартиры, проживал с женой, с двумя дочерьми-подростками и с пожилой сестрой Иван Александрович Всеволожской. Он незадолго перед тем заменил на посту директора театров барона Кистера.

Войдя в квартиру, я сразу попал в приемную директора, полную громко разговаривающим народом. Мелькнули ранее знакомые мне лица Направника, Кондратьева, А. Потехина. Остальные были мне неизвестны. Кто был в пиджаке, кто во фраке. Ко мне тотчас же подошел пожилой бритый и румяный чиновник, как я узнал потом, секретарь директора Остроменцкий. Впоследствии Всеволожской охарактеризовал его мне названьем «розаном на куличе, столь же полезным ему, как летающий пузырь с водородом»[70 - Так в оригинале.]. Секретарь спросил меня о причине моей явки. Я ответил, что имею письмо от министра двора для вручения директору. Остроменцкий вышел на минуту в соседнюю комнату, из которой раздавались громкие голоса, и тотчас же возвратился, сказав, что директор просит подождать. Ждать пришлось около часу в наблюдении калейдоскопа сменяющихся лиц и разговоров. Они были весьма разнообразны: иногда они касались вопросов, не относящихся к театру и мне малопонятных; иногда раздавался смех по поводу какого-нибудь острого словца или анекдота. Смех часто раздавался и из комнаты директора. Видно было, все держали себя свободно, без стеснений. Люди сменялись, приходили новые, и комната была по-прежнему полна народа. В общем, чувствовалась какая-то бестолковщина, фамильярность. Наконец меня попросили к директору. Не без волнения прошел я в его кабинет.

При моем входе вежливо приподнялся с кресла представительный элегантно одетый безбородый господин с моноклем в глазу. Галантно протянув мне руку, он просил меня сесть. Приняв от меня письмо и выслушав объяснения, он сказал:

– Да, я знаю. Граф Воронцов говорил уже мне о вас. Очень рад познакомиться.

Прочтя письмо, он вторично заглянул в него и продолжал:

– Вас зовут Владимир Петрович? Скажите мне, пожалуйста, Владимир Петрович, вы языки знаете?

Я сказал, что вообще в языках слаб. Лучше знаю французский язык, чем немецкий, но свободно разговаривать не могу.

По-видимому, это несколько смутило Всеволожского. После некоторой паузы он сказал:

– Видите ли, Владимир Петрович… место управляющего конторой еще занято… Вероятно, оно откроется не раньше лета… Что же вы теперь будете делать?

Вопрос был не особенно любезный, но я был готов к нему.

– Я предполагал просить ваше превосходительство дать мне возможность познакомиться с театрами, изучить административно-хозяйственное дело, на которое я иду.

Всеволожской как будто обрадовался.

– Вот и прекрасно… прекрасно, – повторил он. – Это то, что мне нужно. Я прикажу открыть вам доступ в театры, в мастерские и в склады.

– Мне можно будет посещать спектакли и сцену? Можно видеть работу по обстановке?

– Конечно, я прикажу предоставить вам кресло во всех театрах.

Я поблагодарил и попросил разрешения время от времени являться к директору с докладом о ходе моего изучения дела и на получение указаний. На этом кончился мой первый визит к Всеволожскому.

С некоторым недоумением вышел я из директорского кабинета. И монокль в глазу, и вопрос о знании языков, и сдержанная сухая корректность разговора, и что-то неуловимое в общем тоне приема директора – все это говорило мне о том, что я пришелся не ко двору, что я чуждый элемент для Всеволожского. Чувствовалось, что директор не усматривает во мне полезного для него помощника. Но я не упал духом, посмотрел на положение мое оптимистически, утешался надеждой, что дело уладится, и решил сразу же энергично приняться за работу. На следующий же день я отправился знакомиться с театральной конторой.

Прежде всего меня поразила неприглядность самого помещения конторы. Громадные широкие окна дома Дирекции на Театральной улице (ныне улица Росси) были перегорожены в нижнем этаже в горизонтальном направлении, оставляя для канцелярского размещения низкие грязные комнаты. В прихожей толпились неопрятные сторожа в разнокалиберных одеждах, в канцелярии – такие же неприглядные чиновники в засаленных сюртуках, некоторые были в ватных, чуть ли не женских кофтах. Около канцелярских столов, заваленных бумагами, сменялись посетители, приходившие за справками, отчасти и для разговоров. После некоторого ожидания в приемной капельдинер[71 - Капельдинер (нем. Kapelldiener) – театральный служитель, проверяющий входные билеты.] в позументном мундире с красной жилеткой пустил меня в кабинет управляющего конторой. Я увидел за столом мизерную равнодушную фигуру старичка Андрея Андреевича Юргенса, заместить которого на должности управляющего конторой сулила мне судьба. Не привставая со стула, Юргенс с кислой физиономией протянул мне руку. Прием показался мне демонстративно сухим, очевидно подчеркивающим презрительное отношение жреца к нежелательному неофиту. Тем не менее Юргенс без всяких возражений исполнил мою просьбу снабдить меня списком личного состава и наличием существующих уставов и инструкций. Тотчас же Юргенс вызвал в кабинет своего секретаря, Николая Антоновича Крашевского, человека с грузной фигурой, и симпатичного старичка бухгалтера, Егора Егоровича Гольдта. Обоим поручено было знакомить меня и с персоналом, и с делами. О Крашевском я еще ранее имел частные сведения отрицательного характера. Отношение ко мне этих двух главных чиновников конторы показалось мне снисходительно-ироническим, как к молодому неопытному гвардейскому шаркуну. Красная подкладка моего сюртука и золотые погоны, очевидно, вносили диссонанс в обстановку конторы. Учреждение это носило ясную физиономию старой консисторской канцелярии или полицейского участка. Отношение ко мне было весьма вежливое, а со стороны бухгалтера – даже добродушное.

Свидание мое с Юргенсом более уже не повторялось. Один за другим чиновники знакомились со мной. Особенно полезным оказалось знакомство мое с двумя делопроизводителями: по декорационной части Климовым и, в особенности, по гардеробной части Тарасовым. Последний оказался весьма толковым, знающим дело и сообщительным человеком. Затем я познакомился со смотрителями театров, с некоторыми театральными кассирами и с заведывавшим экипажным заведением Дирекции Шенком. В канцелярии конторы мне показали журнал входящих и исходящих бумаг, образцы контрактов и списки поставщиков, бухгалтерские книги и прочие документы.

В последующие дни я стал посещать склады инвентаря театров, мастерские, театральные устройства. По вечерам я смотрел спектакли, которые шли ежедневно в пяти тогдашних театрах: в Большом театре давалась итальянская опера и балет, в Мариинском – русская опера и дважды в неделю русская драма, в Александринском театре – русские драматические спектакли, в Михайловском театре чередовались французские и немецкие спектакли, и в Малом театре (графа Апраксина) исполнялся легкий русский драматический репертуар. В театрах я знакомился со зданиями их, со сценическим устройством, со складами и мастерскими, а одновременно и с обстановкой спектаклей. Иногда из театральных зданий я выходил для осмотра других служебных помещений и учреждений.

Работа моя шла усиленными темпами. Осмотры мои производились с 10 часов утра до 5 часов пополудни и от 7 вечера до 12 часов ночи, а нередко и позже. К моему осмотру исправно являлись вызываемые мной чиновники. Много руководящих и разъяснительных данных я почерпал в театрах от Геннадия Петровича Кондратьева, главного режиссера русской оперы, от главного режиссера русской драмы Федора Александровича Федорова и от прочих прикосновенных к делу лиц. Я пользовался всяким удобным случаем для обогащения себя полезными сведениями. Механизм сценического устройства явился для меня новостью; раньше мне приходилось бывать только на сцене любительского театра. В первое время я с большой опаской ходил по сценическому полу, в особенности по переходам и колосникам[72 - Колосник – решетка из брусьев в верхней части сцены для укрепления декораций.]. Осмотром сцены я был двояко удивлен. С одной стороны, сложностью устройства, а с другой стороны – неопрятностью его содержания. Всюду непролазная грязь. Раз пройдешь по колосникам – и точно на мельнице был; за что ни возьмись – измажешься. За кулисами нагромождение декораций, деревянных лестниц, пристановок, так называемых пратикаблей[73 - Пратикабль (фр. praticable) – объемные и полуобъемные части теа тральной декорации; могут быть передвижными или неподвижными, чи сто конструктивными или декоративными.]. Тут же газовые трубы, всякого рода крашеные железные листы и зонтики в виде софитных и кулисных щитков и бережков. Тут же паутина веревок, подвижные и приставные декорации, крупные бутафорские вещи. Скопление всего этого указывало на крайнюю тесноту помещения. Под сценой в трюмах и наверху, по колосникам и переходам, бросались в глаза ряды подъемных валов с канатами, в которых, как мне казалось, трудно было разбираться. Вся эта громадная театральная машина по первому впечатлению ошеломляла. При этом даже для неопытного человека, как я, очевиден был непорядок, крайняя необходимость разобраться и установить какую-нибудь рациональную систему хозяйства. При моем посещении Большого театра передо мною впервые встал грозный кошмар возможного пожара в таком театре при отсутствии просторных сообщений и удобных лестниц. В случае такого несчастья во время спектакля большая часть публики погибнет в зрительном зале и в коридорах, а сценический персонал, хористы, кордебалет, статисты и рабочие испарятся за кулисами. Сказанный кошмар не покидал меня во все время театральной службы, и я горячо благодарю судьбу, что на мою долю не выпало несчастье быть прикосновенным к такой великой катастрофе. Под впечатлением такого страха я не преминул при первом же посещении Всеволожского поднять вопрос об электрическом освещении, которое тогда только что стало доступным благодаря изобретению лампочек накаливания. Недавний пожар в Ринг-театре[74 - Рингтеатр (Венский театр комической оперы) полностью уничтожен во время пожара 1881 года.] в Вене подкрепил мои аргументы в пользу мер безопасности. Однако оказалось, что я ломился в открытые двери. Всеволожской сообщил мне, что гр[аф] Воронцов завел уже переговоры с предпринимателем электрического освещения неким г[осподином] Русси[75 - Правильно: Руссо. Возможно, имеется в виду инженер-электрик А. И. Руссо, представитель «Электрической эдисонской компании для России».].

Печальное впечатление произвели на меня также хозяйственные помещения в театрах и других зданиях. Теснота, грязь, пыль и неразбериха в гардеробах и в бутафорских складах за сценой и крайняя стесненность декорационных складов. Тут же выяснились неудобства, грязь, теснота и дурное оборудование артистических уборных, в особенности массовых: для кордебалета и хора и для статистов. Тут же ярко выяснилась и затруднительность выхода в случае пожара.

Но все описанные недостатки не укрыли от моего внимания во время спектаклей и репетиций изумительную ловкость, смелость, находчивость и приспособляемость ко всем неудобствам низшего служебного персонала сцены: плотников, осветителей, бутафоров и портных.

При посещении спектаклей я обратил внимание на так называемые вечеровые расходы, оплачивавшиеся из наличных авансов смотрителей театров. Распоряжения и отчетность по вечеровым расходам возлагались на дежурных чиновников. Таковые назначались на спектакли в каждый театр отдельно. В категорию вечеровых расходов входила оплата всех поденных и разовых рабочих, нарядов военных музыкантов, статистов, пожарных и полиции, а также уплата за привозимых на сцену лошадей, за мелкие материальные расходы по разовым потребностям пьес, за бой посуды и вообще на истребление вещей. Контролером расходов являлся дежурный чиновник, за расходы не ответственный, что было равносильно отсутствию контроля. Оба чиновника, смотритель и дежурный, могли безнаказанно делиться излишками расходов на непроверяемый фактически наемный состав и на материальные расходы. Расписания указных норм по вечеровым расходам на отдельный спектакль не существовало.

Не особенно приглядна была также внешность театров и зрительных зал. Поблекшая и местами облупившаяся позолота барьеров лож, вылинявшая обивка мебели в партере и в ложах, загрязненные портьеры и потрепанная материя в царских ложах явились результатом преувеличенного стремления к экономии барона Кистера, предместника Всеволожского на должности директора театров. Скаредность в обстановке царских лож, по рассказам Всеволожского, вызывала в свое время неудовольствие Александра III, бывшего тогда еще наследником престола. Однажды, увидев в Александринском театре разлезшуюся шелковую обивку дивана боковой царской ложи, Александр III рассердился и со всего размаха разодрал своей шпорой всю обивку сиденья дивана. При этом он сказал:

– Авось либо барон Кистер догадается сделать ремонт лож!

Но барон не догадался. В 1881 году я застал эту ложу в очень затасканном виде.

Чем дальше я углублялся в изучение театрального хозяйства, тем более убеждался в изумительной небрежности и невнимании администрации к интересам дела и в особенности к нуждам низшего служебного персонала Дирекции. Удручающее впечатление произвело на меня квартирное его довольствие. Просторные культурные квартиры чиновников резали глаза рядом с грязными, низкими, тесными и сырыми подвалами рабочих: плотников, осветителей и сторожей. Особенно безобразны были темные подвалы дома Дирекции в Театральной улице. В них кишели в зловонной обстановке чуть ли не сотни ребят, обильно сопровождаемые клопами. Неприглядны были также многолюдные гардеробные мастерские. Их было четыре: две мужских и две женских, в каждом разряде особо для балета и итальянской оперы и особо для русской оперы, русской и иностранной драмы. Помещались они в так называемом Иезуитском доме[76 - Дом ордена иезуитов – доходный дом, построенный в начале XIX века для членов ордена иезуитов (архитектор Л. Руска).] на углу Екатерининского канала[77 - Ныне канал Грибоедова.] и Итальянской улицы. Дом этот был когда-то построен для Иезуитской коллегии на монастырский лад с кельями. Он был плохо приспособлен к размещению четырех мастерских, в каждой из которых работали иногда до 50 человек. Освещение было скудно, жара от газовых рожков и от утюжных печей, при отсутствии вентиляции, затрудняла дыхание и работу. Теснота помещения вела к беспорядку в хранении и пользовании материалами. Весь мелкий портновский приклад выдавался рабочим в отсыпку на глаз, широкой рукой, в определенные сроки без учета. Это вело к мелким злоупотреблениям. В известные дни можно было видеть на набережной канала толпу разношерстных людей, ожидавших выхода из Иезуитского дома портных и портних, выносивших для передачи ожидающим запасов катушек, клубков ниток, тесьмы, булавок, иголок и проч. Это был подсобный промысел театральных рабочих, в общем на изрядную сумму.

Значительно больший порядок нашел я в декорационных мастерских, в так называемых живописных залах. Больше порядочности было и в учете работ и материалов, потребляемых художниками. Но число таких мастерских было недостаточно, приходилось работать в добавочных, неприспособленных помещениях. Писались декорации преимущественно на настилах потолков зрительных зал театров, на плафонах их. Плотничьи мастерские для так называемой подделки декораций и для изготовления пратикаблей ютились в самих театрах за сценой и затрудняли подготовку спектаклей, увеличивая в то же время пожарную опасность. «Подделкой» декораций называлась набивка полотна и тюлей на дерево, а «пратикаблями» именовались все деревянные приставные сценические сооружения, как то: лестницы, балконы, платформы, горки и проч.

Изготовление бутафорских вещей целиком поручалось частным мастерским, которым переплачивались несообразные цены. Нужен, например, для какой-то пьесы резной, самой простой работы, деревянный болванчик, кукла высотой не более двух дюймов. Платят за него около 8 рублей, когда красная цена болванчику не превышает 60 копеек. Такой же грабеж практиковался и на металлических вещах, если они заготовлялись не покупкой, а по заказу.

Отчетность по монтировочной части, можно сказать, отсутствовала. В гардеробах, раскиданных по всем театрам, существовали засаленные описные книги, в растрепанных переплетах, с текстом чрезвычайно неграмотным. Мужские и женские гардеробы размещались особо для костюмов, головных уборов, белья и обуви. Все вещи нумеровались по отделам, а в отделах – по характерам. Характеры носили различные названия: итальянский, французский, турецкий, русский, пейсанский[78 - Имеется в виду пейзанский, т. е. крестьянский.] и фантастический. Вещи клеймились с обозначением названия пьесы, характера и номера. Те же данные отмечались и в описях, с обозначением театра, названия предмета и рода материала. Текст описей отличался в общем отчаянной безграмотностью, запутанностью и по временам служил мне предметом занимательного чтения хитрых ребусов. Встречается мне, например, вещь с таким обозначением: «Номер №№ камзол ларфлин для шин, желтый конаус[79 - Правильно: канаус – плотная шелковая ткань полотняного пере плетения, из сырца или полусырца; невысокого сорта.] с бархатной тесьмой, Михайловский театр, оценка 23 р. 75 к.»

– При чем тут какие-то «шины»? – спрашиваю я помощника гардеробмейстера.

– Не могу знать, – получаю ответ.

– Ну а что значит «ларфлин»?

– А это, вероятно, по-китайски. Костюм, изволите видеть, китайского характера.

Тогда только выяснилась мне разгадка ребуса. Это слово было «L?Orphelin de la Chine» – название пьесы «Китайский сирота»[80 - «Китайский сирота» – трагедия в трех действиях Вольтера, напи санная в 1755 году (по оригинальной китайской драме «Сирота из дома Чжао»).].

Столь же вычурно и неграмотно коверкались наименования материалов, как, например: тот же помощник гардеробмейстера вычитывал мне слова «муслин делапапер» и «креп де шьен» вместо «муслин а вапер»[81 - Вапёр (фр. vapeur) – тонкий сорт муслина.] и «крепдешин»[82 - Крепдешин (фр. Cr?pe de Chine – китайский креп) – шелковая креповая ткань с умеренным блеском.] и т. д.

С меньшими сравнительно недостатками я нашел экипажное заведение петербургских театров. Оно занимало строения по Вознесенскому проспекту. В состав заведения входили 40 карет, три крытых линейки для воспитанниц театральной школы, несколько бланкард[83 - Бланкарда – легкая выездная повозка на рессорах.] и повозок для перевозки монтировочного инвентаря, около 80 лошадей и соответствующее число кучеров и конюхов. Смотритель экипажного заведения, пожилой чиновник Шенк (отец композитора Шенка), добросовестно относился к делу.

Кроме перечисленных зданий в распоряжении Дирекции находились еще несколько каменных построек: декорационный сарай в Подьяческой улице и другой сарай с постройками в Тюремном переулке[84 - Ныне переулок Матвеева.]. На Каменном острове в ведении Дирекции находились упраздненный уже деревянный театр и деревянная же дача на берегу Невы. На этой даче проводили лето воспитанницы театрального училища. Кроме всего сказанного, Дирекция пользовалась для своих потребностей некоторыми частными зданиями.