По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

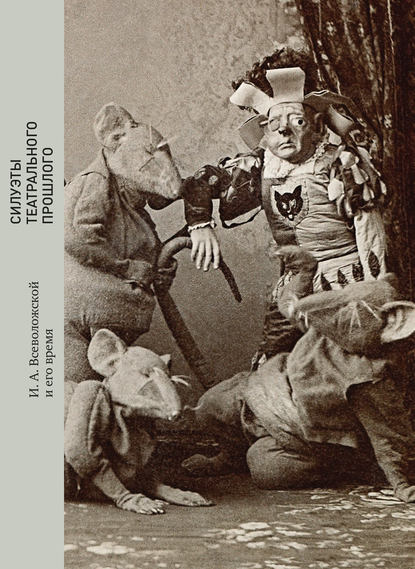

Силуэты театрального прошлого. И. А. Всеволожской и его время

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Финансовая политика Александра III привела к тому, что бюджет России вырос почти в 9 раз, в то время как бюджет Англии в тот же период увеличился лишь в 2,5 раза, а Франции – в 2,6 раза. За эти годы золотой запас России увеличился с 292,1 млрд руб. в 1881 году до 649,5 млрд руб. к концу царствования[28 - Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1899. Т. 54. С. 196–197.]. Экономические преобразования Александра III дали эффективные результаты: в 1893 году государственные доходы превысили расходы почти на 100 млн руб.[29 - Император Александр III. С. 91.] Русский рубль стал твердой международной валютой. Состояние экономики не замедлило сказаться на благосостоянии народа. Об этом можно судить по размерам частных вкладов в государственные сберегательные кассы, которые за тринадцать лет увеличились в 33 раза.

Акт 4. Кто против…

Александр III считал себя коренным русским, подчеркивая это манерой одеваться, говорить, истинной религиозностью. Для него православная вера была основой жизни, морали, основанием абсолютного самодержавия – «помазанник Божий на Руси». Кто против этой аксиомы – тот враг, личный и государственный.

Одним из основополагающих принципов русского самодержа вия изначально являлось то обстоятельство, что православный царь неизменно должен оставаться выше всех конфессиональных, национальных и сословных интересов своих подданных. По данным переписи 1897 года, русские составляли около 72,5 % населения (более 86 млн человек). Из них православных насчитывалось 69,5 %[30 - Большая энциклопедия / под ред. С. Н. Южакова. СПб., 1904. Т. 16. С. 457–458.]. Следует учитывать тот несомненный исторический факт, что сама по себе национальность, как этнографическая, племенная характеристика, никогда не служила определяющим фактором государственной национальной политики, и, конечно же, принадлежность к великороссам, с позиции правительства, не несла в себе никаких гарантий в плане политической лояльности конкретного человека. Русские революционеры Ульяновы, Халтурин, Перовская были в глазах властей очевидными врагами всего русского, тогда как армянин Лорис-Меликов был вторым лицом в государстве после Александра II, а сын крещеного еврея государственный секретарь и член Государственного совета Е. А. Перетц принимал участие в разработке важнейших политических решений.

Суровыми мерами правительству Александра III удалось навести порядок внутри государства: революционные партии и группировки или были уничтожены, или оказались вынуждены скрываться в глубоком подполье. Часть революционных активистов покинула Россию, предпочитая каторге уютные парижские кафе, где можно было в комфорте и безопасности предаваться мыслям о «светлом будущем» русского народа. «Реакция придавила всех, – писал публицист, народоволец В. Л. Бурцев. – Не было ни активной революционной борьбы, ни каких-либо серьезных общественных выступлений. Наступило время маленьких дел»[31 - Бурцев В. Л. В погоне за провокаторами. М., 1989. С. 24.]. Сходное мнение высказывал марксист Г. В. Плеханов: «Революционная молодежь находилась на распутье и вырабатывала программы»[32 - Первое марта 1887 года. М.; Л., 1927. С. 5.].

«Главный дирижер» Российской империи был строг. Его «оркестр» должен был быть слаженным механизмом и вовремя брать «правильные ноты», чтобы не допустить никакой «какофонии» в стране – крамолы, которая может расшатать «дирижерский подиум». Однако он никак не мог предвидеть, что результаты жесткого «дирижерства» внесут печальный вклад в трагическое царствование его сына императора Николая II.

Акт 5. «Главный дирижер». Штрихи к портрету

Сохранилось много воспоминаний современников о личности Александра III. Он вызывал симпатию или антипатию, но мало кого оставлял равнодушным. Тонкий наблюдатель и психолог, юрист А. Ф. Кони так вспоминал свою беседу с царем: «Александр III, подпирая по временам голову рукою, не сводил с меня глаз… В этих глазах, глубоких и почти трогательных, светилась душа, испуганная в своем доверии к людям и беспомощная против лжи, к коей сама была неспособна. Они произвели на меня глубокое впечатление. Если Александр III так смотрел в лицо своим министрам при их докладах, то мне становится просто непонятным, как могли некоторые из них, нередко совершенно сознательно, вводить его в заблуждение… Вся его фигура, с немного наклоненной на бок головою, со лбом, покрытым глубокими морщинами – следом тяжелых дум и горьких разочарований, – вызывала в душе, прежде всего, чувство искренней жалости к человеку, поднявшему на плечи „бремена неудобоносимые“. От него – самодержца и повелителя всея Руси, могущего одним почерком пера перевернуть весь наш гражданский и политический быт, одним мановением руки двинуть несметные полчища против действительных или предполагаемых врагов, – веяло такой беспомощностью по отношению к обману и лукавству окружающих, что солгать ему казалось мне равносильным нанесению удара дряхлому старику или малому, слабому ребенку»[33 - Кони А. Ф. Собр. соч. М., 1966. Т. 1. С. 451.]. «Государь не любил много говорить: у него было природное отвращение ко всему рекламному, ко всякому афишированию. Но внутри у него крепко сидело убеждение, и сдвинуть его с точки было очень трудно», – писал художник А. Прахов[34 - Прахов А. В. Император Александр III как деятель русского художес твенного просвещения. СПб., 1903. С. 146.].

В своих резолюциях, сделанных на полях документов, рапортов и писем, Александр часто бывал резок и даже груб. Он не заботился об утонченных выражениях, читая отчеты о пожарах, неурожае, катастрофах. «Неутешительно» – царская помета, касающаяся прискорбного события. Довольно резко звучит августейшая оценка некоторых губернаторов или чиновников: «экое стадо свиней» или «экая скотина»[35 - Голос минувшего. 1917. № 5. С. 87.]. Отвечая на советы тещи – датской королевы, – как надо править Россией, Александр достаточно нелицеприятно обрывает ее: «Я, природный русский, в высшей степени нахожу трудной задачу управлять моим народом из Гатчины, которая, как вам известно, находится в России, а вы, иностранка, воображаете, что можно успешно управлять из Копенгагена»[36 - Голос минувшего. 1917. № 5. С. 93.]. Нередко его прямота воспринималась окружающими как грубость, дурные манеры. Граф С. Д. Шереметев писал об этой черте характера Александра III: «Вообще, он не стеснялся и выражался определенно, метко, своеобразно, не стесняясь чьим-либо присутствием. Крепкое словцо было присуще его натуре, и это опять русская черта, но в словах не было озлобления. Это была потребность отвести душу и ругнуть иной раз сплеча, не изменяя своему добродушию. Иногда за столом и при свидетелях говорил он, не стесняясь, прямо набело, и когда уж очень становилось неловко от его слов, „она“ [Мария Федоровна] полушутя бывало обращалась ко мне и говорила: „Vite racontez moi quelque chose!“[37 - «Быстро мне переведите!» (фр.)], или „Ce n’ai rien entendu, n’est ce pas nous n’avons rien entendu?“[38 - «Мы ничего не слышали, не правда ли, мы ничего не слышали?» (фр.)] А в сущности, нисколько этим не стеснялась и всегда сочувствовала ему. И это было особенно в ней привлекательно»[39 - Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2001. С. 465.].

Императрица Мария Федоровна умело компенсировала недостатки характера мужа. У нее был необыкновенный магнетизм: своей сердечностью и доброжелательностью она вызывала любовь как в народе, так и в аристократическом обществе. Царская чета являла нации пример идеальной счастливой семьи. Для Александра III любимая жена стала той родственной душой, которой ему так недоставало после смерти старшего брата и матери. Она ему отвечала любовью и нежностью. «Мой котенок» – так маленькая хрупкая «душка Минни» ласково называла своего большого и грузного мужа, который весил более 100 кг при росте 192 сантиметра.

Мария Федоровна любила придворную жизнь, балы, которые с трудом терпел ее венценосный супруг, всячески поощряла его увлечение театром и живописью. Надо отметить, что Александр с молодости был страстным поклонником искусства Мельпомены. Из личной статистики семьи цесаревича: за один театральный сезон «посетили театр – 34 раза. Из них: итальянскую оперу – 9 раз, балет – 1, русскую оперу – 2, французский театр – 16, русский театр – 4, цирк – 2»[40 - ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 307. Л. 35.]. Речь шла о театральном сезоне 1875/76 года, когда времени на посещение театров было гораздо больше; однако и после вступления на престол Александр III всегда старался найти несколько часов для посещения любимых театров, поменяв акценты с итальянской и французской музыки на русскую.

Став царем, он увеличил субсидии императорским театрам, не пропускал ни одной премьеры, часто сам вмешивался в их репертуар. Почти еженедельно царская чета посещала театр или оперу. Из русских композиторов самый любимый – П. И. Чайковский, который был лично предан Александру III. В 1883 году композитор написал марш и кантату, исполнявшиеся в дни коронационных торжеств, за что был щедро одарен императором перстнем с большим бриллиантом стоимостью 1500 руб. В знак преклонения перед музыкой великого композитора в 1888 году ему была дарована пожизненная пенсия в 3000 руб.[41 - Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 2001. С. 110.] Именно в этот исторический отрезок начали свою долгую службу на благо культуре России музыкальные шедевры П. И. Чайковского – оперы «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), балеты «Спящая красавица» (1889) и «Щелкунчик» (1892).

В редкие часы досуга Александр любил читать художественную литературу, однако после того как он стал императором, времени на это оставалось все меньше и меньше. Круг его чтения сводился в основном к многочисленным государственным бумагам: журналам заседаний, докладам, запискам, так называемым мемориям, экстракту основных вопросов пространных документов.

Впервые Александр прочитал «Войну и мир» Л. Н. Толстого летом 1869 года. Потом, перечитывая страницы романа, император забывал об идеологических расхождениях с классиком; в тот момент их связывали обычные отношения гениального писателя и благодарного читателя. «Солдат всегда во всех творениях Толстого поразительно хорош», – говорил бывший командующий Рущукским отрядом. Император активно вмешался в конфликт Л. Н. Толстого с Синодом и официальной цензурой и разрешил включить «Крейцерову сонату» в издающееся полное собрание сочинений Толстого. Даже когда в 1892 году стали распространяться статьи Л. Н. Толстого, в которых он утверждал, что «правительство довело Россию до голода», Александр III лишь с огорчением сказал графине Александре Андреевне Толстой о ее родственнике: «Предал меня врагам моим». Министру внутренних дел Д. А. Толстому император строго приказал: «Прошу вас Толстого не трогать, я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование»[42 - Цит. по: Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография: в 3 т. Берлин, 1921. Т. 3. С. 253–254.].

И если у Александра III личного знакомства с Л. Н. Толстым так и не состоялось, то другой знаменитый писатель Ф. М. Достоевский незадолго до своей смерти был приглашен в Аничков дворец и познакомился с семьей цесаревича. Александр с большим интересом прочитал роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» еще в конце 1860-х годов. Книга не оставила его равнодушным. Организатором встречи наследника Александра Александровича с Ф. М. Дос тоевским был «душевно преданный» писателю К. П. Победоносцев. 16 декабря 1880 года Федор Михайлович побывал в Аничковом дворце. О подробностях встречи написала дочь писателя: «Его и ее высочества приняли его вместе и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу. Очень характерно, что Достоевский, который в этот период жизни был пылким монархистом, не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как он привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной»[43 - Л. Ф. Достоевская об отце (Впервые переведенные главы воспоминаний) / публ. С. В. Белова; пер. с нем. Е. С. Кибардиной // Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 307.].

Особую страсть Александр III испытывал к коллекционированию произведений изобразительного искусства. В молодости его художественный вкус не отличался особой изысканностью. Княжна М. Э. Мещерская в 1865 году при осмотре новых поступлений в коллекцию Эрмитажа корила наследника за непонимание и нелюбовь к работам Рафаэля и Леонардо да Винчи. Однако знакомство и долгая дружба с художником А. П. Боголюбовым, страсть к живописи Марии Федоровны постепенно увлекли Александра в мир прекрасного. Реалист по натуре, император любил портретную, пейзажную и батальную живопись. Основу коллекции картин составили произведения русских художников – от Д. Г. Левицкого и В. Л. Боровиковского до современных ему И. Н. Крамского и К. А. Савицкого. Собрание русских икон, принадлежавшее Александру III, считалось по тем временам одним из самых крупных в мире. Начало его собранию живописи положила картина «Итальянская девочка, черпающая воду», принадлежащая кисти И. П. Келера-Вилианди, которую молодой великий князь приобрел в 1864 году. Затем коллекция пополнилась жанровыми работами К. А. Трутовского, А. А. Попова, Н. Е. Сверчкова, морскими пейзажами И. К. Айвазовского. После смерти старшего брата Николая Александру по наследству перешло 19 картин, среди которых были авторское повторение «Тайной вечери» Н. Н. Ге, полотна А. П. Боголюбова и И. К. Айвазовского[44 - Каталог картин, принадлежавших Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу // ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 1131. Опубликован в кн.: Великий князь Александр Александрович. Российский архив. М., 2002. С. 602–636.]. Александр вместе с женой и детьми регулярно посещал художественные выставки, проходившие в Петербурге. Далеко не все приходилось ему по вкусу, и порой отзывы о художниках звучали довольно резко. «Читая каталог картинам Верещагина, а в особенности тексты к ним, я не могу скрыть, что было противно читать всегдашние его тенденциозности, противные национальному самолюбию, – писал император о цикле картин В. В. Верещагина, посвященных эпизодам Русско-турецкой войны. – Жаль, что это будут единственные картины в воспоминание славной войны 1877–1878 годов, и это все, что мы оставим нашему потомству»[45 - Боголепов А. П. Письма императора Александра III к А. П. Боголюбову. СПб., 1900. С. 13.]. Александр III очень ценил «Тайную вечерю» Николая Ге, но после долгого созерцания его картины «Что есть истина» с сомнением произнес: «Ну какой это Христос? Это какой-то больной Миклухо-Маклай!» Удивило государя и другое произведение Николая Ге – «Распятие», вызвавшее большие споры среди художников и любителей живописи: «Мы еще кое-как поймем это, но народ не оценит этого никогда. Это никогда не будет ему понятно»[46 - Прахов А. В. Указ. соч. С. 152.].

Некоторые события в жизни Александра были запечатлены выдающимися художниками. Во время Русско-турецкой войны его сопровождал В. Д. Поленов, оставивший большое число этюдов; коронацию запечатлел французский художник Ж. Беккер; кисти И. Е. Репина принадлежит монументальное полотно «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». А. Н. Бенуа вспоминал о посещении Александром III художественных вернисажей: «Он становился тем любезным, внимательным, вовсе не суровым, а скорее благодушным человеком, каким знали Александра III его семья, ближайшие царедворцы и дворцовая прислуга. Поражала его чрезвычайная простота, абсолютная непринужденность, абсолютное отсутствие какой-либо „позы“ (позы властелина), чего нельзя было сказать ни про его брата Владимира, ни (в особенности) про недоступного, высокомерного великого князя Сергея Александровича. Случалось императору во время обозрения выставки и шутить или же он отвечал громким на весь зал хохотом на те остроты или маленькие потешные анекдоты, которыми его тешили наши специалисты по этой части… Характерно еще, что во время обхода выставки государь несколько раз подходил к жене, желая обратить ее внимание на то, что ему понравилось»[47 - Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 694–695.].

Начиная с середины 1870-х годов Александр все больше начал интересоваться творчеством передвижников. Он считал, что «не должно ограничивать свои заботы одним Петербургом, гораздо больше следует заботиться о всей России: распространение искусства есть дело государственной важности»[48 - Прахов А. В. Указ. соч. С. 149–150.]. Эту цель и поставили перед собой передвижники. Неудивительно, что Александр III решил воспользоваться их творчеством в интересах всего государства[49 - «Понимая, что психология передвижников – это психология оппозиционеров, Александр III выбрал по отношению к ним самую разумную линию поведения. Не размениваясь на мелкие подачки, он не жалел средств на предоставление передвижникам крупных заказов общенационального значения и на покупку их наиболее выдающихся картин», – отмечает в своей работе современный искусствовед П. Климов (Климов П. Ю. Александр III и русские художники // Император Александр III. Коллекционер и меценат. М., 2000. С. 22).]. Со временем передвижники стали для императора олицетворением современной национальной культуры. «Я всегда смотрел на „товарищество“ как на представителей передового русского искусства», – сформулировал Александр III свое отношение к передвижникам[50 - Прахов А. В. Указ. соч. С. 148.].

Император не раз высказывал мысль о создании в Петербурге музея русского изобразительного искусства, но смерть не позволила ему реализовать этот план. Только при Николае II был открыт знаменитый, носящий имя Александра III Русский музей, основой которого стала значительная часть коллекции картин императора.

Весной 1893 года в Москве должна была открыться первая публичная «городская галерея братьев Третьяковых». Дочь Павла Михайловича Третьякова Александра Боткина вспоминала: «Открытие приурочили к посещению галереи Александром III и его семьей. Павел Михайлович, который по природной стеснительности вообще не любил новых людей, тем более не любил и избегал высокопоставленных посещений, но на этот раз он уклониться не мог. Но он был вполне удовлетворен простотой обстановки и обращением царской семьи… Своим обхождением Александр III как будто хотел подчеркнуть, что он в гостях у Павла Михайловича Третьякова в обстановке его галереи. Когда пришли в зал с лестницей, где тогда висели картины Васнецова и где был устроен буфет, им было предложено освежиться, причем сидела одна императрица, а все остальные стояли, – Александр III взял бокал шампанского и, обращаясь к Павлу Михайловичу, сказал: „За здоровье хозяина!“ Помню, какую радость это мне доставило… Этим посещением ознаменовалась официальная передача галереи городу Москве. Галерея открылась для посетителей»[51 - Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1995. С. 279.].

Эпилог

За два года до смерти Александр III в письме от 30 апреля 1892 года поделился с императрицей Марией Федоровной невеселыми мыслями: «Нет спокойствия ни физического, ни морального… Все скучно и грустно, да, кажется, никогда и не будет иначе; забот с каждым годом все больше и больше, а радостей, утешительного все меньше!»[52 - ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 710. Л. 72.]

Ему, как когда-то его деду императору Николаю I, казалось, что он может быть в курсе всей жизни России, решать все вопросы, знать всю правду. Увы, подобное невозможно…

«„Я чувствую, что дела в России идут не так, как следует; я знаю, что вы мне скажете правду; скажите, в чем дело?“ – незадолго до смерти спросил он у своего генерал-адъютанта, ближайшего помощника О. Б. Рихтера. На что тот ответил: „Государь, вы правы; дело в том, что у нас есть страшное зло – отсутствие законности“. – „Но я всегда стою за соблюдение законов и никогда их не нарушаю“, – возразил Александр. „Я говорю не о вас, а о нашей администрации, которая слишком часто злоупотребляет властью, не считаясь с законами“. – „Но как же вы себе представляете положение России?“ На это Рихтер ответил: „Я много думал об этом и представляю себе теперешнюю Россию в виде колоссального котла, в котором происходит брожение; кругом котла ходят люди с молотками, и когда в стенах котла образуется малейшее отверстие, они тотчас его заклепывают, но когда-нибудь газы вырвут такой кусок, что заклепать его будет невозможно, и мы все задохнемся“. Государь застонал от страдания…»[53 - Епанчин Н. А. На службе трех императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 166.]

Можно понять трагедию Александра III, осознававшего пропасть между его пониманием счастья и покоя страны и истинным состоянием России! Он был честным и трудолюбивым «главным дирижером» своего «оркестра», работал круглыми сутками, подавая пример своим «музыкантам», искренне верил, что его «музыка» – единственно правильная, что каждый такт и каждая нота выверены и под контролем. Он искренне заблуждался. В Российской империи уже рождалась другая «музыка», в революционных вихрях которой погибнет не смогший удержать «дирижерскую палочку» его сын, император Николай II.

Вадим Гаевский. Время Всеволожского

Иван Александрович Всеволожской прожил почти семьдесят лет, восемнадцать из которых прослужил в должности директора императорских театров. Даты директорства Всеволожского (1881–1899), значимые для его личной судьбы, совсем не случайно связаны с важнейшими событиями в истории и Российской империи, и русского театра. В 1881 году на Екатерининском канале в Петербурге был убит Александр II, на трон вступил его сын Александр III, и главной заботой нового императора стало укрепление пошатнувшегося здания Российской державы. Не в последнюю очередь нужно было позолотить ее несколько почерневший образ. А для этой цели мог хорошо послужить русский театр, музыкальный прежде всего, находившийся в ведении Дирекции, под попечением бюрократической конторы. Поэтому следовало сменить скупого и скучного бюрократа, немца барона Кистера, и назначить директором блестящего, остроумного, очень светского Всеволожского, несколько лет состоявшего «сверх штата» при посольстве в Париже и сторонника так называемой французской партии при дворе, противостоящей немецкой. К тому же Иван Александрович был участником французских спектаклей, дававшихся в Аничковом дворце, у наследника – будущего царя Александра III. Иными словами, директором императорских театров становился не просто чиновник, но и театрал, к тому же балетоман, что выяснилось очень скоро и что сыграло исключительную роль в жизни Мариинского театра и петербургского балета. К Александринскому театру Всеволожской относился спокойнее, хотя там шли две его пьесы, написанные не хуже, но и не лучше других репертуарных пьес тех лет, что Иван Александрович, судя по письмам, понимал прекрасно. При этом никакого интереса к великой отечественной драматургии, рождавшейся у него на глазах, он не испытывал: Островского не любил, а Чехова вроде бы и не заметил.

А 1899 год, год отставки Всеволожского, – это второй (а фактически полный первый) сезон работы Московского художественного театра. Открытие независимого Художественного театра, как мы понимаем теперь, отправляло в отставку не только великолепного русского парижанина-инспектора, но и весь подчиненный ему казенный императорский театр. Во всяком случае, это потребовало провести неотложные реформы. Не те скромные реформы, которые инициировал в 1890-х годах Всеволожской – в рамках полученных полномочий и не выходившие за границы допустимых норм, а главное – соответствовавшие привычным для него соображениям. А те, на которые решился Владимир Аркадьевич Теляковский, сменивший Всеволожского (после короткого директорства князя Волконского) и люто ненавидевший его – как может совсем не родовитый бывший кавалерийский полковник ненавидеть высокородного Рюриковича, барина-аристократа и как может человек приходящего ХХ века не любить чиновника уходящего XIX века. Антагонизм исторический, а не только сословный. Противостояние, за которым слом всей национальной культуры. Всеволожской, оправдаем его, мог и не понять, что на смену актерскому театру идет театр режиссерский, имя Станиславского ему ничего не говорило. А Мейерхольд, страшный Мейерхольд, еще только начинал. Теляковского же ничего не пугало. И, может быть, продолжая вдумываться в символику дат, следует посчитать символичным тот поражающий воображение факт, что осень 1909 года – это одновременно уход Всеволожского из жизни и приход Мейерхольда в Императорский Мариинский театр. 30 октября состоялась премьера «Тристана и Изольды», первого оперного спектакля, поставленного режиссером, а 31 октября министр двора разрешил открыть подписку на стипендию в Театральном училище (ныне – Вагановка) имени Всеволожского.

Последние тринадцать лет чиновничьей карьеры (1886–1899) Всеволожской работал только в Петербурге, а первые пять лет (1881–1886) состоял директором императорских театров и Петербурга, и Москвы, хотя московский театр привлекал его мало. Иван Александрович, избегая кардинальных преобразований, ничего не трогал и не ломал в структуре Большого театра и основные текущие дела передоверял своим помощникам, поощряя их инициативу, но, что делает ему честь, уберег сильно упавшую балетную труппу от катастрофической тотальной реорганизации. Сама Москва, с ее православными храмами, купеческим населением, университетской интеллигенцией, не в очень далеком прошлом настроенной достаточно пронемецки, – все это было чуждым Всеволожскому-галломану. По-видимому, его мало интересовал московский допетровский период русской истории, и оттого он отнесся без должного внимания к новой русской опере, на сюжеты из времени Ивана Грозного и Бориса Годунова. Открытая враждебность к нему Стасова и неприязнь Римского-Корсакова вполне объяснимы. Скажем больше того: Всеволожского-подданного, Всеволожского-чиновника, Всеволожского-театрала отвращала любая смута – и в истории страны, и в построении оперы, и в каждодневной работе. И в головах своих начальников, и в головах своих подчиненных. Упорядоченность – вот его бог, вот что ценил он и в грандиозных реформах Петра, и в рутинной работе Погожева, своего верного адъютанта. Повторим несколько по-иному еще раз: версальский ум Всеволожского отдалял его от Москвы и делал патриотом Петербурга. Белокаменная разбросанная Москва – столица Русского царства. Архитектурный расчерченный Петербург – столица Российской империи. Всеволожской, как можно предположить, не путал этих слов, не забывал этих различий.

Можно предположить и то, что само понятие «империя» имело для Всеволожского не политический, не военный и уж тем более не социально-экономический смысл, а смысл эстетический всего лишь. Легко представить и сам характер его мыслей. Классическая империя – красивая государственная форма. Нарождающаяся демократия не имеет ни формы, ни красоты, это нечто аморфное, бестолковое, а возможно, и бесперспективное, во всяком случае для России. Примерно с таких позиций Всеволожской судил обо всем – о своем времени, о своих современниках, о своих сослуживцах. Красивое и уродливое он находит везде, красавцев и уродцев он видит повсюду. Таковы константы всех представлений его души, таковы антагонисты в том театральном мире, который он выстраивает и который его окружает. Красавцы, а преимущественно красавицы, – на театральной сцене, уродцы, в основном старики, – на сцене исторической, в его многочисленных саркастических шаржах. Там их много, большеголовых уродцев на тоненьких старческих ножках, – великой страной управляют кощеи. Конечно, это гипербола или прогноз, страшноватый образ империи, складывающийся из отдельных лиц и отдельных рисунков. Совершенно естественно, что Всеволожской почувствовал необходимым – даже психологически необходимым – создать чуть иллюзорный, но вполне ощутимый контробраз: одетый в роскошный наряд театральный портрет вечно юной империи, сказочной империи или, наоборот, лучезарной империи-сказки, где смерти нет, есть только сон, и ночи тоже нет, а действие всех сцен происходит при солнечном свете.

Конечно, это «Спящая красавица», балет Чайковского и Петипа, премьера которого состоялась 3 января 1890 года. Костюмы к балету – придворные, фантастические, псевдопейзанские, условно балетные – были сочинены Всеволожским с большим воодушевлением и знанием дела. Это образцовая, вполне профессиональная, хоть и оставшаяся анонимной работа. То, что создал Всеволожской, ставит его в ряд великих авторов художественного чуда, которым явилась «Спящая красавица», и может быть названо симфонией костюмов, или оргией костюмов, или, если угодно, империей костюмов, – таково их количество, такова их власть.

Сама идея написать новый, после «Лебединого озера», балет принадлежит тоже Ивану Александровичу (за что ему вечная благодарность), как и другая идея (хотя и заимствованная из практики парижского театра) – показать в один вечер и оперу, и балет, из чего возникла одноактная «Иоланта» и двухактный «Щелкунчик». Но все не так просто. И если сочинение «Спящей красавицы» стало счастливым временем для Петра Ильича и шло необыкновенно легко и быстро, то сочинение «Щелкунчика» стало испытанием, пыткой, прерывалось на долгий срок и чуть ли не привело к душевной болезни. Все дело в либретто, составленном Петипа и вдохновленном Всеволожским, и во втором акте. «Волшебный дворец Конфитюренбурга» – так был озаглавлен предложенный Чайковскому план, а дальше шло перечисление сластей, что следовало перевести с языка слов на язык музыки, а вслед за этим и на язык танца. Чайковский умел и любил работать на заказ, но этот заказ вызвал у него оторопь и показался неосуществимым. Вальс цветов, завершающий акт, – конечно же, да: этой формой композитор владел идеально. Вариации феи Драже – конечно же, нет: такое сочинить невозможно. Но в конце концов, после совсем необычных для Чайковского пауз, горьких писем и телеграмм, беспримерная творческая фантазия и присущая ему внутренняя дисциплина взяла верх, удивительное решение (челеста и бас-кларнет) было найдено, Конфитюренбург, город сластей, был взят, но «какою ценой», как поет Томский в «Пиковой даме».

Об этой опере, написанной тогда же, что и «Спящая красавица», в 1889 году, мы вспомнили не случайно. Вмешательство Всеволожского чуть не изуродовало ее. Именно туда, по мягкой рекомендации господина директора, Чайковский вставил пасторальный эпизод («Мой маленький дружок…»), что плохо вязалось с тревожной атмосферой всей сцены. Вставной эпизод без колебаний купировал разгневанный Мейерхольд, когда готовил свою легендарную редакцию «Пиковой дамы» в 1935 году в ленинградском Малом оперном театре. Полвека спустя эпизод остроумнейшим образом обыграл талантливый московский режиссер Анатолий Васильев. Но другие, не столь талантливые режиссеры обычно не знают, что делать с этой вставной пасторалью, потому что интермедия Всеволожского – это такой же типичный китч, как подсказанные им сласти в «Щелкунчике» и предложенные им позднее, в 1898 году, некоторые украшения в «Раймонде». Вот что ненавидел у Всеволожского Всеволод Мейерхольд, и вот почему Всеволожского совсем невысоко ставили передовые художники новой эпохи.

Но далеко не все. Под конец жизни Александр Бенуа, знаменитый художник, критик, хотя и не вполне удавшийся режиссер, основной оппонент Мейерхольда в 1910-е годы, напишет: «Едва ли я ошибусь, если скажу, что не будь тогда моего бешеного увлечения „Спящей“… если бы я не заразил своим энтузиазмом друзей, то и не было бы „Ballets Russes“ и всей, порожденной их успехом „балетомании“»[54 - Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 1. С. 607.]. И это слова фактического лидера «Мира искусства», идеолога дягилевских сезонов первых довоенных героических лет, убежденного теоретика и деятельного практика синтетического музыкального искусства, так называемого Gesamtkunstwerk, на чем основывался тогда, в 1910-х годах, весь новый – и мейерхольдовский, кстати сказать, – театр.

Что же получается? И каков наш герой Иван Александрович Всеволожской? Чуть ли не у истоков новомодного китча – с одной стороны, чуть ли не у истоков ретроспективного «Мира искусств» – с другой. Но эта двойственность совсем не случайна. Само время Всеволожского двойственно и даже двусмысленно, нисколько не односложно. Безвременье – для кого-то, а для кого-то – золотые годы. О чем тосковал совсем молодой Надсон (и подпевавший ему Плещеев, гораздо более старый)? О чем писал ранний Чехов? Проклятье безвременья он переживал особенно остро. А для всего мира, не только России, 1880–1890-е годы – это, конечно, непостижимый, почти сказочный русский ренессанс в области музыкального театра. И «Хованщина» (а чуть раньше «Борис Годунов»), и «Князь Игорь» (с половецкими плясками), и «Садко», «Царь Салтан», «Град Китеж», «Шехеразада», и балеты Чайковского и Глазунова, и всё на недосягаемой художественной высоте, и всему предстоит питать, наполнять (а грубо говоря – и кормить) приходящее на смену столетие. Еще раз повторим: безвременье и ренессанс, странное совпадение эпох, странный исторический диссонанс, получивший и психологический отзвук, – это fn de si?cle по-петербургски. Всеволожской – типичный петербуржец именно конца XIX века, что ярко выразилось в двойственности его натуры: эстетизм и скептицизм, вера в искусство и неверие в людей, вера в монархию и неверие в монархистов. В более общей форме это можно определить как свойственное ему противопоставление красоты и уродства, о чем уже говорилось в начале.

На обложке биографической книги Всеволожского[55 - Гурова Я. Ю. Иван Александрович Всеволожской. СПб., 2015.] помещена известная фотография: элегантный седеющий господин в вицмундире, с орденской лентой через плечо, увешанный орденами – российскими и полученными за границей. Это созданный умелым фотографом парадный портрет заслуженного чиновника, преуспевающего на государственной службе. А в середине книги – еще одна фотография, совсем иная: Всеволожской на костюмированном балу, загримированный под бородатого старика, с модной перчаткой в одной руке, с царским посохом – в другой, некий гротескный портрет усталого пожилого человека, сбитого с толку не то властителя, не то актера. Эти фотографии следовало бы поместить рядом. И тут же – еще одну страницу из книги, там, где размещены маленькие портреты гротескных персонажей. Этот монтаж обнаружил бы сущность Всеволожского-чиновника, Всеволожского-художника, Всеволожского-человека. Версальское стремление к парадности, гротескное стремление к карикатуре. Парадная «Спящая красавица», гротескный альбом шаржей.

В заключение – короткий рассказ о том, как Всеволожской стремился поддержать свой личный престиж и статус своей конторы. По свидетельству моего заочного учителя Юрия Иосифовича Слонимского, петербургского старожила, полагавшегося на свидетельство (не исключено, что апокрифическое) еще более старого петербургского старожила, по утрам позади Александринского театра можно было наблюдать следующую картину. Казенная квартира директора императорских театров располагалась в правом – если смотреть с Невского проспекта – здании на Театральной улице (ныне улица Зодчего Росси), а сама контора – на противоположной стороне, в пятнадцати шагах, в левом здании (там теперь Театральный музей и Театральная библиотека). И каждое утро к подъезду правого здания подавался конный экипаж. Его превосходительство господин тайный советник, обер-гофмейстер императорского двора Иван Александрович Всеволожской выходил, усаживался в прибывший экипаж, переезжал улицу, высаживался, входил в парадную дверь, которую открывал соответствующе одетый швейцар. Рабочий день начинался. Конечно, спектакль, торжественный, но и немного смешной, ему иногда аплодировали собравшиеся зрители-зеваки. Парадное и гротесковое удивительным образом переплетено. Восемнадцать лет и пятнадцать шагов – двойной масштаб удивительно сложившейся судьбы, двойная дистанция блистательной карьеры.

Владимир Погожев. Силуэты театрального прошлого

Воспоминания Владимира Петровича Погожева (1851–1935) посвящены 1880–1890-м годам, важному периоду в истории русского музыкального театра, когда на императорской сцене впервые была поставлена созданная по специальному заказу директора И. А. Всеволожского «Пиковая дама», состоялись мировые премьеры «Спящей красавицы» и «Щелкунчика», работали балетмейстеры Петипа и Иванов, чьи хореографические достижения заложили основу славе русского балета. Часто именно это время, а не время дягилевских триумфов, называют золотым веком русского музыкального театра. О театре конца XIX века написано множество воспоминаний, разнородных и разнообразных, но среди них книга Погожева занимает особое место. Слова «театр начинается с вешалки», приписываемые К. С. Станиславскому, выучил каждый. Однако «Силуэты театрального прошлого» убедительно доказывают, что вешалка в театре, конечно, очень важна, но сам театр начинается не с гардероба, а с конторы.

В. П. Погожев пришел в театр в 1881 году на место управляющего Петербургской конторой сразу же после того, как директором был назначен А. И. Всеволожской, преданным сподвижником которого он стал. До своего вступления в должность Погожев никакого опыта профессиональной театральной деятельности не имел. Юность его была типична для русского дворянина XIX века. В привилегированный гвардейский Семеновский полк он пошел служить в восемнадцать лет, был адъютантом и делопроизводителем полкового суда. Отмеченный начальством за способности и прилежность, в 1878 году был направлен на учебу в Военно-юридическую академию, по окончании которой в 1881 году, благодаря рекомендации В. С. Кривенко, личного секретаря министра двора графа Воронцова-Дашкова, получил место в Дирекции императорских театров. Для того времени такая странная переквалификация из военных в театральные деятели не представляла ничего особенного: интеллигентные дворяне-офицеры были как раз тем контингентом, из которого формировались государственные чиновники в различных учреждениях. Рекомендация была получена не только благодаря личному знакомству, но также и потому, что Погожев приобрел известность своими любительскими театральными опытами: подробно об этом рассказано в его книге.

Появление Владимира Петровича в театре было обусловлено переменами во всей чиновничьей иерархии империи, произошедшими после воцарения нового императора. В эпохе Александра III было много и плохого, и хорошего, но для театра она стала временем реформ, обеспечивших золотой век. О реформах и повествует книга Погожева, и он, будучи человеком благожелательным и очень прилежным – эти качества отмечают все мемуаристы, даже предвзятый В. А. Теляковский, – дает объективную и подробную картину малознакомой нам внутренней жизни театра, его, так сказать, «вешалок». Однако особо ценно в книге то, что ее автор рассматривает театр и театральные реформы изнутри иерархической структуры, которая определяет само существование театра. Погожев подробно характеризует не только актеров, художников и режиссеров, то есть творцов и художественную богему, но и чиновников, которые чаще всего остаются за рамками каких-либо театральных исследований. От чиновников же в любом театре – в русском императорском театре особенно – зависело и продолжает зависеть не то что многое, но буквально всё. Очень закономерно ряд своих театральных силуэтов – а в воспоминаниях Погожева именно что набросаны интереснейшие силуэты многих значимых персонажей конца XIX века – он начинает с министра двора графа Воронцова-Дашкова. Перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

В. П. Погожев прослужил в императорских театрах несколько дольше Всеволожского, до 1907 года. Новая эпоха его раздражала – в серебряном веке он грустил о золотом. Пережил Погожев и революцию. После 1917 года работал в различных учреждениях по музейному делу и статистике, писал статьи о театре и его деятелях. В 1935 году, после убийства С. М. Кирова, на волне сталинской чистки от «социально чуждых элементов» Владимир Петрович был выслан из Ленинграда на север Казахстана. В ссылке он сохранил бесценную для него коллекцию рисунков Всеволожского, и в ссылке же он написал воспоминания о золотом веке императорских театров, законченные в том же 1935 году. Для истории России это очень красноречивая дата.

Сама рукопись В. П. Погожева, скорее всего, не сохранилась. Известны только две ее копии, сделанные его сыном, Львом Владимировичем Погожевым. Одна из них находится в Кабинете рукописей Российского института истории искусств, и именно по ней часто цитируется текст воспоминаний в различных исследованиях. Публикуются «Силуэты театрального прошлого» впервые – по второму известному экземпляру, который принадлежит, как и коллекция рисунков И. А. Всеволожского и их опись, прямым наследникам В. П. Погожева.

Текст воспоминаний оформлен по правилам современной орфографии и пунктуации, при этом сохраняются его стилистические особенности, характерные для того времени и выраженные, например, в определенном написании отдельных слов или в особых формах согласования. Все сокращения раскрываются в квадратных скобках. Фамилии упомянутых лиц, названия произведений даются в авторском написании, и если присутствуют ошибки, то они оговариваются в примечании. Дается также краткий комментарий для той или иной пьесы, оперы, балета и пр., где указывается автор (или авторы), год создания, дата и место премьеры. Выделенные подчеркиванием в тексте оригинала заголовки, фамилии, некоторые слова и фразы обозначаются двумя способами: так же, в виде подчеркивания, либо полужирным шрифтом.

Аркадий Ипполитов

Глава 1. Вступление

В наше время культурная жизнь государства настолько усложнилась, что даже маленький ее участок, театральное дело, представляет самобытный мир столкновения самых разнообразных интересов. Это мир, который для большинства людей оказывается, так сказать, «знакомым незнакомцем». Масса любителей интересуются казовой[56 - Казовый – показной, выигрышный. (Здесь и далее, если не указано иное, коммент. Е. С. Молчановой.)] стороной театра: зрелищем, пьесой, постановкой и артистами. По этим признакам она дает оценку. Но хитросплетения театральной лаборатории, со сложной административно-хозяйственной структурой, а с нею и действительная сущность жизни и истории театра для большинства остаются закрытыми. У нас в России и история, и теория театра бедны литературой и требуют освещения.

Одним из интересных периодов в истории правительственных театров является двадцатилетняя эпоха конца XIX века. В разных слоях общества она носила в свое время различную кличку, как, например, «эпоха Воронцова», «эпоха эмансипации театра», «эпоха Всеволожского», «эпоха реформ», «эпоха театральных поручиков», «эпоха спящих дев», а по заключению лиц, близко стоявших к театру, эта эпоха носила название золотого века императорских театров.

На меня выпала судьба работать в оси махового колеса теа тральной машины именно в этом периоде – с 1881 до 1900 года, и по личным моим впечатлениям это название золотого века больше прочих отвечает данному периоду.

Многие из знакомых мне почитателей театра неоднократно спрашивали меня, как перенесшего на своих плечах существенную долю театральной реформы 1880–1900 года, почему я не оставляю после себя воспоминаний об этой интересной эпохе? Строго говоря, вопрос основательный. Я оказываюсь в настоящее время единственным оставшимся в живых человеком, близко и всесторонне знакомым с эпохой Всеволожского. Мой бесследный в этом смысле уход из жизни, недалекий на девятом десятке лет ее течения, безвозвратно вырвет интересную страницу в истории русского театра. Это даст повод упрекнуть в том, что я, выполнив целый ряд исторических работ по театру за не пережитое мною время, оставил без освещения современную мне эпоху.