По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

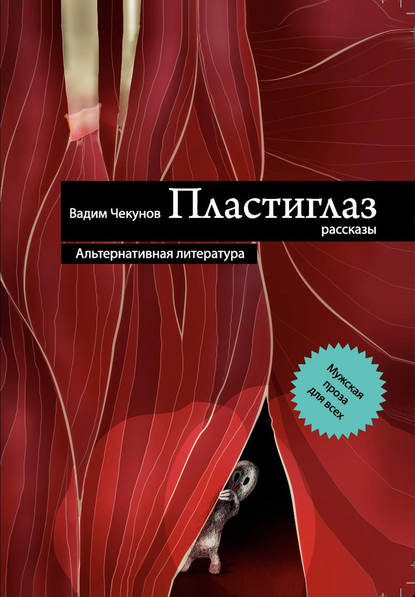

Пластиглаз (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Притомился? – участливо спрашивает Зарубин.

Он видит близко-близко у своего лица грязный, с налипшей травой, сапог.

– Сам встанешь, или…

Его рвёт прямо на сапоги сержанта.

* * *

На КПП пришли местные бляди.

Простые и удобные. То, что и нужно солдатской душе.

Облупленный лак на коротких ногтях. Туфли-лодочки и спортивная куртка. Трещинки пудры-штукатурки, крошки туши под глазами – он видит всё это, когда склоняется над Лариской, пьяный, под тусклым светом плафона в комнате для свиданий на КПП. Она хрипло ржёт, и ему, выпившему фурик «Огней Москвы», все равно кажется стрёмным её дыхание. Гондонов нет и в помине. Он снимает с неё мини-юбку. Толстые колготы. Под ними – не трусы даже – трусняки. Чёрные, плотные – как от купальника. Он пыхтит, стягивая их, старается не смотреть на след от резинки на её животе – точь в точь похож на… Как там? Стругуляционная, или хер её знает, какая борозда. Короче, та самая, что у бойца из второй роты, которого сняли с батареи в сортире…

Попахивает селедкой. Он знает, что на ужин была мойва, Лариска вообще пришла часа два назад, и пока он не стянул с неё трусы, селёдкой не пахло. А ведь его девки раньше пахли кто мылом, кто духами, а кто просто свежим арбузом. Но никак – не селёдкой. И сам он мылся каждый день, а не по субботам, носил носки и кроссовки, и даже – страшно сказать – брился когда хотел…

Свет уже выключен. На окнах – одеяла.

Вот он – момент истины. Цена вопроса. То, о чём грезил во сне и в укромных уголках – лежит перед тобой. Суетился и волновался, подгадывал дежурство на КПП, узнавал, кто заступит старшим, и кто будет д/ч, чтоб не парили мозги проверкой.

А, ладно… Привет, простейшие. Добро пожаловать.

Обидно – едва успел всунуть, как тут же заелозил носками сапогов по линолеуму – пошла волна, кончил. Мышцы лица отекают, в ушах шумит. Он пытается застегнуть ширинку. В руках – слабость, в душе – омерзение. В сортире, на полке, кружка с ядреным раствором марганцовки. Мимолетное раздумье – кто уже мочил в ней свой член и надо ли совать туда свой.

* * *

В плацкартном купе с ним вместе ехал мужик, съевший подряд восемь варёных яиц. Скорлупу мужик чистил смуглыми от грязи пальцами и целиком засовывал яйцо в рот.

Мужик рассказал ему, что в стране большие дела, и даже по телику есть новый канал, музыкальный. Называется «Дважды два».

Водка в заляпаном стакане чуть подрагивает. Он выпивает её, тёплую, залпом. Бежит в тамбур, дёргает дверь, одну, другую. Едва удерживая равновесие в грохочущем пространстве, блюёт на горбатый железный пол.

Два года жизни ушли в никуда.

Это тоже ясно. Как дважды два.

* * *

Мёрзлые свиные туши – половинками, вдоль хребта. Бежево-жёлтые, в бледных треугольных штампах.

Холод. Изо рта бригадира – клочки пара. Мат-перемат. Что-то сердито кричит по трансляции диспетчер – эхо летит над рельсами, бьётся о тёмные бока вагонов… Слов не разобрать.

Рукавицы просалены до негнутости. Хватаешь тушу за ноги и взваливаешь на плечо. Когда идёшь к фуре, наклоняешь голову – глаза слепят прожекторы. Возвращаешься – перед тобой пляшут, ломаются, скачут длинные тени.

Он долгожитель тут – третий год.

Бригадиром так и не стал.

«В пизду такую работу» – пришла, наконец, предельно ясная мысль.

* * *

Утро.

Толстый грузин, хозяин палатки, тычет пальцами в золотых печатках ему в лицо:

– Ты, бляд, охранник сраный, каво охранять должен, а? Жопа своя или палатка, бляд?

На коротких пальцах грузина торчат чёрные волоски. Такие же выглядывают из его носа, похожего на сломанный топор.

Стекло палатки разбито.

Он молчит. Отворачивается в сторону.

У круглого бока станции метро стоят целых три ментовских «уаза». Менты хмурые, с автоматами и в армейских касках.

Над убогими коробами палаток замерла в своём вечном полёте знакомая с детства ракета на крутом постаменте-горке.

Вдали – острие телебашни.

Вечером и ночью там стреляли.

Осень. Четвёртый день октября.

* * *

Окна комнаты выходят на гремящую трамваями улицу и соседний дом.

Кровати у них нет. Спят на соседском матрасе.

В скважину замка за ними иногда подглядывают армянские дети – их в коммуналке несколько штук.

Он склоняется над раздетой девушкой и целует её в живот. Ложится щекой на выбритый лобок и улыбается всплывшему из глубин памяти слову.

Г л у п о с т и.

Армянские дети тоже так считают – ему кажется, он слышит тихое хихиканье за дверью. Надо в следующий раз на ручку двери повесить рубашку. Впрочем, во время любви детей не слышно. А после – плевать.

Окна комнаты распахнуты – возню у скважины заглушает улица. Катятся, будто чугунные ядра по булыжникам, хрипло тренькают трамваи. В доме напротив второй день кроют крышу новыми, сверкающими на солнце листами.

* * *

Жена сидит на низкой кушетке в полутёмном холле. По углам стоят четырёхугольные кадки с какими-то растениями. Одно похоже на «дерево» из «Джентельменов удачи». Другое – похоже на фикус.

За широкими окнами вечер и дождь.

Он присаживается на казённый дерматин рядом с женой.