По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

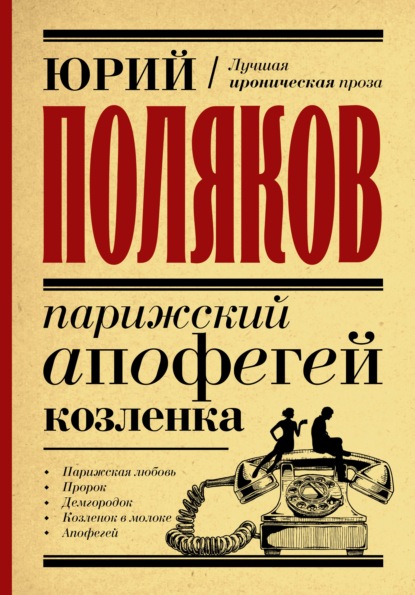

Парижский апофегей козленка

Автор

Год написания книги

2019

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Чего?

– К телевидению, – пояснила она. – Я его ненавижу!

– Телевидение – Молох, питающийся человеческими мозгами! А вы, Стелла, его неумолимая жрица! – многозначительно сказал Любин-Любченко и погладил руку оторопевшего Витька.

Одуев еще раз налил всем вина, заставил выпить уже без всякого тоста, потом подошел к Насте, поцеловал ее в тонкую беззащитную шею и приказал:

– Читай!

– Что? – жалобно спросила она.

– «Колонну».

Настя обхватила себя нервно подрагивающими руками, откинула голову и низким, завывающим голосом начала:

Томит одинокое лоно,

И зябко раздетым плечам:

Дорическая колонна

Мерещится мне по ночам…

Когда она закончила, Одуев глянул на нас с той гордостью, какая бывает у хозяина, когда его любимая собака на глазах у гостей подает лапу по первой же команде.

– Высказывайтесь!

Все почему-то посмотрели на Витька, а тот скосил глаза на мои пальцы и произнес:

– Ментально.

– Какая вы еще наивная, Настенька! – вздохнула Стелла и положила свою стриженую голову на плечо моего воспитанника.

– Пластмассовые кружева, – рявкнул Тер-Иванов и закурил вонючую «Приму».

– Ну почему сразу – пластмассовые! – заступился я. – Совсем даже не пластмассовые… Это имеет право на существование.

Теперь все посмотрели на Любина-Любченко, он некоторое время в задумчивости теребил акашинский мизинец, потом заговорил:

– Да… Наверное… Вы, деточка, просто лапочка! Это, конечно же, возрастное. Дело в том, что одиночная колонна означает «мировую ось». Это космический символ. Но она может иметь и чисто эндопатическое значение, определяемое направленным вверх символом самоутверждения. Вам восемнадцать?

– Шестнадцать, – поправила она.

– Ах, даже так! – облизнулся Любин-Любченко и посмотрел на Одуева с беспокойным удивлением. – Тем не менее тут присутствует, без всякого сомнения, и фаллический символ. Древние приписывали Церере колонну как символ любви. Кроме того, древние считали колонну проекцией позвоночного столба, ибо позвоночный столб тоже знак мировой оси… Вы на уроках, Настенька, не сутулитесь за партой?

– Нет… Раньше сутулилась, а теперь уже нет.

– Ну и славненько.

– Почему же дорическая, а не ионическая или, скажем, коринфская? – полюбопытствовал я.

– Да, в самом деле? – кокетливо подхватила Стелла, поправляя Витьку уимблдонскую повязку.

– Стеллочка, – маслено улыбнувшись, произнес Любин-Любченко с тонкой издевкой. – Если вы в вашем возрасте этого не поняли, то вам лучше не беспокоить мужчин.

Сказав это, он попытался полностью завладеть акашинскими пальцами, но мой гений испуганно отдернул руку.

– А я не у вас, я у Насти спрашиваю! – огрызнулась Стелла.

– Не знаю. Я так чувствую… – растерянно объяснила девочка.

– Правильно, лапочка, правильно вы чувствуете! – успокоил Любин-Любченко и многозначительно посмотрел на Одуева.

Тот снова налил всем вина и предложил выпить за Настю.

– Вы любите Ахматову? – чокаясь с ней, спросил я.

– Не очень. Она так и не сумела переплавить оргазм в поэзию!

– А Цветаеву?

– Нет. Она так и не сумела переплавить поэзию в оргазм.

Теперь уже я посмотрел на Одуева с уважением. Тот удовлетворенно засмеялся и снова поцеловал девочку в шею. В это время хмурый Тер-Иванов молча встал, вышел на середину комнаты, заложил руки за спину и, раскачиваясь, как конькобежец, начал без всякого предупреждения:

Шур-шур, тук-тук,

Крысы бегут с корабля,

Скучно матросам без крыс,

Шур-шур-шур-шур,

Тук-тук-тук-тук.

Закончив, он так же решительно вернулся на свое место, прыгающими руками достал из кармана пачку «Примы» и снова закурил. Все посмотрели на Акашина, а он на мой дрогнувший левый указательный.

– Скорее нет, чем да!

Услышав это, Тер-Иванов нахмурился и затянулся с такой силой, что сигарета затрещала и брызнула искрами, как бенгальский огонь.

– А мне кажется, что-то есть! – вступилась Настя. И это понятно: любой поэт после похвал становится добрее к чужим стихам, даже очень плохим.

– Брр! – сообщила Стелла и подергала обомлевшего Акашина за ухо.

– А почему сразу «брр»? Это имеет право на существование! – Я решил подбодрить автора.

Теперь была очередь Любина-Любченко, который как бы невзначай перенес сферу своих интересов с руки моего несчастного воспитанника на его колено.

– Что ж вы изменяете верлибру с белым стихом? – попенял теоретик, облизываясь.

– Я не изменяю! – огрызнулся поэт-практик.

Он побурел, достал новую сигарету и прикурил прямо от предыдущей. В глазах его засветилась та тоскливая ненависть, какая бывает только у поэтов, когда ругают их стихи.