По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

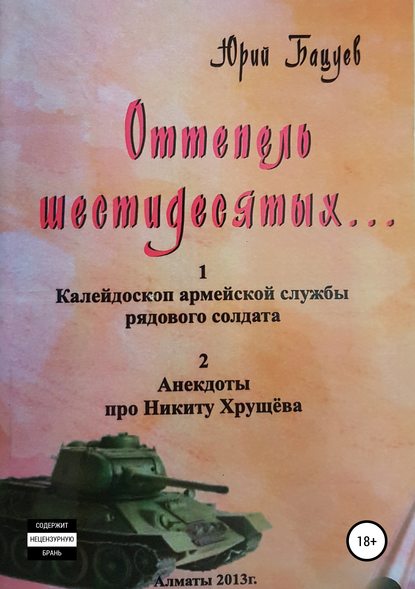

Оттепель 60-х

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ушедшему не льстят.

От слов, скопившихся

В гортани тесно –

Умершего не пожалеть

– нельзя,

Хотя слезливость

– неуместна.

Как океан своим трудом

Смывал он

С нашей жизни пятна.

И вот –

Окончен жизни том

Чудовищно и непонятно.

К тому ли вёл

Просторный мир,

Кто видел в нём

Намёк на маловера,

Способного в висок

Иль в грудь

Пустить кусок свинца

Из револьвера?

Над мёртвым

Не уместен суд!

Пусть ветер урну

С прахом лижет,

Но дни борьбы

В грядущее внесут

Все сто томов

Его партийных книжек.

Пришёл и Юра Травкин, принёс полуплакатную картину (ему это не свойственно – ведь он реалист), названную «Пробуждение Африки», где символически изображены два человека, поднимающиеся с колен – один чернокожий, другой – смуглый.

– Что-то не похоже на Травкина, – заметил Лебедев. – Наконец-то и ты становишься «символистом», не один Шварцман.

– Ах, вам нужен «реализм»? – встрепенулся Юра Травкин. – Так вот он, перед вами. – При этом он стал разворачивать холст, на котором масляными красками был изображён я. Это был тот самый портрет, который Травкин писал с меня. А я позировал у него в мастерской ровно три с половиной часа. – Пусть Раида увезёт его домой в свою Алма-Ату и хранит на память обо мне и нашей встрече в этой гостинице.

Расставание

…Однако настала пора расставания. Благодаря благосклонности майора и моей, как никогда напряжённой, работе в штабе, и чёткому выполнению приказов и придирок старшины (что меня больше всего напрягало), нам с женой удалось побыть вместе восемнадцать суток.

И когда она уехала, майор, узнав о том, что у неё техническое образование – она окончила Ленинградский политехнический институт, – очень огорчился: «Да если бы я знал, что она разбирается в чертежах, я бы предоставил тебе возможность ходить к ней хоть месяц. Мне нужно сделать технические чертежи для института». Он учился заочно в вузе.

…Поезд уходил медленно, постепенно набирая скорость. Казалось, он вот-вот остановится и она, моя любимая, которая стала ещё роднее и ближе, выскочит из вагона и бросится мне на шею, как при встрече, а не простится, как это было несколько минут назад, скромно со слезинками на глазах. Но поезд, набирая обороты, удалялся. Я не стал ждать, когда он скроется, круто повернулся и вошёл в тоннель. Всё во мне было ещё наполнено ею. Я ощущал её объятья, её дыхание. Словно она была рядом. Разлука не вязалась. Она потом заставит себя осознать. Это я знал. Тоннель вводил в вокзал. Люди были те же. Всё оставалось прежним, только она уносилась от меня всё дальше. Искра безысходной тоски пронзила мою душу. Пачку папирос на вокзале в киоске я покупал как во сне, потом медленно прошёл в курилку. Двое мужчин стояли, привалившись к стене, и сосредоточенно курили, будто выполняли задание, требующее особого внимания. Задумчивые мужчины так и остались стоять, жадно вдыхая сизый яд дыма, когда я вышел из помещения и быстро зашагал к центру города. По дороге вспомнил её прощальные слезинки, и спазмы перехватили грудь, но это длилось секунды. Я отогнал мысли о ней до других времён и постарался переключиться на то, что ожидало меня впереди.

Вверху на небе звёздная даль искрилась россыпью серебра и влекла своим бескрайним простором, звала от всего суетно-мелкого в великую бесконечность. А земные городские огни уже не звали никуда, не манили. Они просто сияли жёлтым электрическим светом и освещали улицы, машины, людей. И я, выхваченный этим светом из темноты, шёл, теперь уже один, удаляясь от любимой в сторону казармы – в эту ненужную для нас «суровую необходимость».

…С шефом у нас были взаимоотношения, исключающие излишние эмоции. Он не был со мной фамильярен или высокомерен. А я, несмотря на вспыльчивый темперамент, не был с ним «ершист». Внешне он был похож одновременно и на Собакевича – гоголевского персонажа, – и на лидера Временного правительства революционной России – Керенского. На рисунке, изображённом в школьном учебнике, Собакевич имел причёску «ёжика». Такая же причёска была и у Керенского. Шеф был сутуловатый, как гоголевский герой, но лицом похож на Керенского. И, конечно, он не был таким по-медвежьи неуклюжим, как Собакевич, и не топтал своими ногами чужие стопы, но что-то в фигуре и даже росте было у него от гоголевского персонажа. Хотя, если его выпрямить, он был бы точной копией Керенского. Три года я провёл возле него, но так, будто и не был рядом. Он давал мне задания, я их выполнял. Я бы, наверное, и фамилии его не запомнил, если бы она не произносилась ежедневно. В армии нет имён – только звания и фамилии.

Накануне дня Советской армии, когда приказ о поощрении личного состава был утверждён и подписан командиром полка, майор Ермакин перед уходом на обед мне сказал: – Тебе объявлен отпуск, только поедешь не сразу, а недельки через две.

Признаться, я опешил и вытаращил на него глаза. Майор слегка улыбнулся и неспешно закрыл за собой дверь. Другой бы на его месте выкинул что-нибудь экстравагантное и уж точно заставил меня плясать вприсядку. А этот лишь улыбнулся. Но этим-то он и был по-настоящему оригинален и достоин всяческого уважения.

Майор Ермакин оказался прав: в штабе заслужить отпуск легче, потому что ты «на виду» и поэтому многое зависит от тебя самого.

Впереди меня ожидали снова «красные» дни. Если лететь на самолёте, а не ехать на поезде, то можно выкроить восемь дней, что в совокупности с десятидневным отпуском составит восемнадцать суток. Их я снова смогу провести со своей любимой женщиной.

Постскриптум.

Служба в армии у меня оставила не очень приятные впечатления. Демобилизовавшись, я окунулся в активную жизнь. Прежде всего, восстановился в университете и устроился на работу в свою прежнюю геологическую организацию. Думать об армии вовсе не хотелось, и жаль было время, которое, как мне казалось, прошло совершенно бесполезно. Не знаю, когда в моей душе возникли две строчки, навеянные армией, и не помню, когда я их записал. Но они, то и дело попадались мне на глаза среди личных бумаг, возвращая память к прожитым, как мне казалось тогда, «бесполезно» дням и годам:

«Тоскою дикою снедаемый когда-то

Прикован к плацу был я долгом строевым…»

Прошло семь лет после армии, я окончил с отличием филфак; помимо основной работы, связанной с геологией, я стал активно сотрудничать в газетах и даже был внештатным корреспондентом одной из них. Но отношение к армии у меня не выходило за рамки приведённых выше строк. Хотя, надо отметить, что постепенно я добрел и всё чаще вспоминал своих «творческих» армейских друзей. С некоторыми доводилось встречаться, когда мы с женой появлялись проездом в Москве.

Время неумолимо шло, а вместе с ним проходила и наша жизнь. И самое странное было то, что чем дальше я удалялся от своей солдатской поры, тем теплее становилось моё отношение к ней. А однажды я наконец понял, что три года – это же ерунда при условии, если судьба тебе отмерила долголетнюю жизнь.

Наступил семейный юбилей – 10 лет нашей совместной жизни с Раидой. Той женщиной, чью фотографию я носил у сердца во время службы в армии, и которая ждала целых три года моего возвращения домой.

Нахлынули воспоминания, а вместе с ними всплыли две строчки, касающиеся моего отношения к армии. Я вдруг осознал, что не будь к тому времени у меня неистребимой любви к Раиде, неизвестно, как бы закончилась моя служба. Та тоска по любимой женщине, которую я испытывал на протяжении трёх лет, постоянно мобилизовала меня и целеустремляла. Она была самым главным катализатором моих чувств. И я вдруг понял: вот о чём мне надо сказать в день Юбилея дорогому мне человеку. А те две строчки, которые некогда зародились во мне, неожиданно проявились и нашли своё дальнейшее развитие, превратившись в стихотворение о долге и любви. Любви, которая помогла мне преодолеть необходимость пребывания в рядах неприемлемой мной армии.