По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

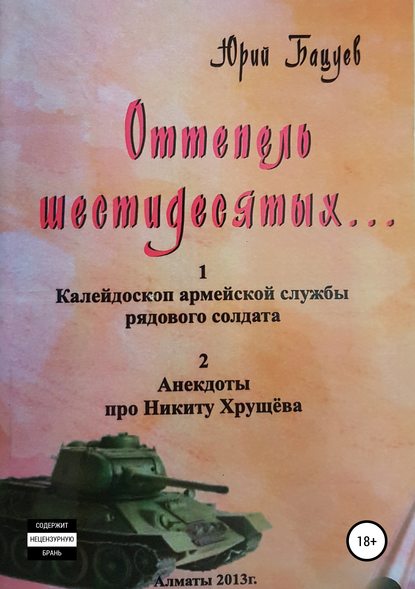

Оттепель 60-х

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

… Повседневная штабная работа сводилась к составлению разных таблиц, схем, расписаний. Писалось всё это либо плакатными перьями, либо «солдатиком», так называли мы в школе перо «рондо». В ход пускалась разноцветная тушь.

Рабочее место моё определилось в кабинете заместителя начальника штаба – моего босса, в котором находились ещё два майора разных направлений. Обычно они являлись в 9-00 утра, когда я уже был на месте, и трудились до 18-00. Затем уходили со службы, мне же мой начальник давал задание ещё на ночь. Его не волновало то, что после него за меня брался ещё зануда старшина Шмалько, допекая не столько командами, сколько своими придирками. Он требовал не только беспрекословного исполнения своих приказаний, но и того, чтобы ещё и слушали его разглагольствования не с усмешкой и достоинством, а с заискиванием. Были, правда, у него свои любимчики, но он не понимал, что они просто пользуются его слабостями, позволяя себе самоволки и совместные с ним выпивки. У старшины Шмалько – командира нашего комендантского взвода излюбленным выражением было: «Ну, что это за жизнь, если живёшь и не мучаешься?»

…Со временем я понял, что самое лучшее в армии – это отпуск. И стал усиленно думать, как мне его добиться. Все другие поощрения («благодарность», «грамота», значок «отличника» и повышение в звании ) – мне были «до фонаря». Особенно коробило звание «ефрейтор».

* * *

В темноте какой-то солдат безмерно раскомандовался, а другой говорит

ему: – Кричишь, а на плечах-то у тебя что-нибудь есть?

Третий солдат: – Было бы – не кричал так.

Четвёртый солдат: – От того и кричит, что хочет стать «ефрейтором».

* * *

Он очень хотел быть великим. И на первом году службы стал

ефрейтором.

* * *

Однако все мои армейские друзья, какие находились при штабе, не избежали этого ранга. Я же сознательно накануне праздников, когда обычно поощряли солдат, «провоцировал» старшину Шмалько на столкновение, после чего он бормотал: «Нет, этот писаришка не достоин стать «ефрейтором».

Обычно наши разговоры сводились к следующему диалогу:

Он: – Вы только себя любите.

Я: – А вы меня?

Он: – Как разговариваешь с командиром?

Я: – А вы командуйте и не лезьте в душу.

Он: – Ещё учить меня будешь. И так с вами, и так. Я не пойму, чего вы

хотите?

Я: – Я хочу, чтобы вы приказывали и только, без этих «гуманных»

нравоучений.

Он: – Счастье ваше, что не при Жукове служите. Заставил бы я вас

могилу глубиной два метра копать для захоронения окурка.

Поумничали бы тогда.

А моё желанное поощрение – «отпуск», к счастью, исходило не от старшины, а от офицеров штаба, где мне приходилось «горбатиться» отменно каждый день до поздней ночи, выполняя безоговорочно все их приказания. Особенно были большие нагрузки перед штабными и другими учениями, когда надо, разобравшись в номенклатурных листах, вырезать и склеивать топографические карты самого разного размера, порой включающие все страны Варшавского договора. А после этого ещё нанести условными знаками «свою» и «вражескую» обстановку не только на одной карте размером в солдатское одеяло, а на всех экземплярах, которые предназначались старшим офицерам, начиная с командира полка и ниже. Время всегда было предельно ограниченное. Все условные знаки наносились тушью, а позднее – что было ещё хуже – цветными карандашами, которые то и дело надо было подтачивать, а стержни ломались.

Комментарий из будущего:

Штабной труд был в основном «марафетный». Но он был необходим моим командирам.

Не берусь судить, насколько это было на самом деле плодотворно для армии. Но я, солдат Родины, выполнял то, что было приказано. Позже, вспоминая те дни, я пришёл к выводу, что более чем в тот период, я за всю свою жизнь не работал так напряжённо.

Рядовой Гольдберг

Киномеханик Грейф: «Если бы сами солдаты уважали друг друга, служба

была бы намного легче»

У Гольдберга было хорошее настроение. Это был один из счастливейших армейских дней, когда молодой солдат вдруг чувствует, что тоски о доме как не бывало. Он сознаёт, что, наконец, занял своё место в солдатском строю.

В задумчивости он прошёл в Ленкомнату. Здесь в окружении солдат увлечённо «сражались» двое старослужащих в настольный теннис. Очевидно, Гольдберг, не успев сориентироваться, помешал одному из игравших.

– Ну-ка, ты, салага, не путайся под ногами – проваливай отсюда! – резко сказал тот.

– Чего стоишь, осовел что ли? – возмутился другой. – Не понял, что мешаешь играть?

И прежде чем Гольдберг успел выйти из задумчивости, к нему подскочил играющий поджарый солдат второго года службы:

– Ну, чего уставился, салажка, получить, что ли захотел?

– Ты что, с ума сошёл?.. – растерянно пробормотал Гольдберг. Договорить ему не удалось. Поджарый солдат со словами « Так ты действительно хочешь?» ударил ногой в грудь. Гольдберг пошатнулся и сел на стулья. Удар был слабый, но совершенно неожиданный. Гольдберг вскочил и, подбежав к столу, вдруг оторопел, так как поджарый уже прыгал с ракеткой, отбивая шарик, словно ничего не произошло. Гольдберг смутился, не решаясь что-либо предпринять. Солдаты насторожились в ожидании инцидента, но тут же успокоились. Момент был упущен. Послышался возмущённый голос болельщика: « Он и в самом деле болван. Слушай, ты, проваливай отсюда, потом будете разбираться». И тут зашёл офицер – Гольдберг понял, что момент точно упущен. А на душе было скверно, очень гадко…

Весь этот день Гольдберг ходил убитый, он всё думал, что же делать? Встретиться с «поджарым» где-нибудь в туалете, стукнуть при всех или… сообщить начальству? А ведь «поджарый» сказал: « Теперь ясно – по комсомольской линии пойдёт». Но Гольдберг был в сущности не плохим парнем и сознавал, как всё это произошло глупо. К начальству он, естественно, не пойдёт, но делать всё равно что-то надо, причём сегодня же, завтра будет поздно.

День прошёл в душевных терзаниях. Ночью Гольдберг вновь почувствовал себя жалким одиноким человеком, заброшенным судьбой к грубым жестоким людям. « Но ведь они как-то живут и общаются между собой, – рассуждал он. Просто они меня приняли за какого-то хлюпика, а я, к сожалению, не знаю ключа к ним. Так что же делать?»

Спать почти не пришлось. Вспомнилась любимая девушка, которая, как и любая женщина, видела в своём возлюбленном нечто единственное и неповторимое. И Гольдберг ещё раз произнёс: « Надо что-то делать. Как бы посмотрела на всё это моя милая Светлана? Сейчас я просто не имею права говорить ей «милая». Я трус, трус. Неужели это правда?! Чёрт побери, я трус». От этого слова его бросило в дрожь: «Почему я так расслаблен? Ведь у меня уже нет желания ни избивать «поджарого», ни даже оскорблять… Может, тот сам поймёт, что не прав?..»

К утру Гольдберг всё-таки заснул, а утром вновь: «Что делать?..» И опять неуверенность в себе, опять тоскливый робкий взгляд одинокого человека, заброшенного судьбой к грубым, жестоким людям. « Да будет ли конец этому неотомщённому страданию?» – содрогнулся Гольдберг. А внутренний голос уже успокаивал его: « Глупо всё это. Время дуэлей прошло. А он поймёт… поймёт, конечно, что был не прав. А ты забудь и успокойся».

…Через два месяца Гольдберга забрали в штаб. А ещё через месяц он, вконец освоившись с новым назначением, в просторном кабинете командира полка разложил топографическую карту по номенклатурным листам и, целиком включившись в дело, с помощью кисти и клея заготавливал планшеты для штабных учений.

Через два часа из штаба дивизии должны доставить секретный пакет, в котором будет сообщена военная обстановка неприятельских войск. Сведения о расположении войск необходимо будет в виде синих и чёрных ромбиков, условно обозначающих танки, и дугообразных зубчатых линий – предполагаемых окопов и заградительных валов, нанести на карты, которые Гольдберг сейчас клеил. Одна карта размером три с половиной метра в длину и два в ширину уже была готова. Вторая находилась в стадии завершения. Верхний край её лежал на столе, а нижний, свисая, занимал часть пола. Гольдберг очень нервничал. Ему надо было подготовить пять экземпляров таких карт. А после получения пакета ещё нанести тушью свою и вражескую обстановку на эти карты. Короче, предстояла большая работа. Весь штаб был в напряжении. Офицеры и дежурный по штабу, выполняя поручения и приказы, то и дело проносились мимо Гольдберга и его карт. Увлечённый делом, он совсем не заметил, как оттолкнул одного из солдат, который, оступившись, невольно сдвинул карту. Гольдберг, не сдержавшись, даже зарычал на того. Солдат посмотрел на него тяжело и многозначительно.

На следующий день, когда ажиотаж в штабе прошёл, к Гольдбергу подошёл солдат и, неприязненно глядя в глаза, произнёс:

– Я говорить с тобой хочу. – Гольдберг с любопытством обратил на него взор.

– Вчера, когда я был дневальным по штабу, – продолжил солдат, – ты небрежно обратился со мной, а ведь ты молодой солдат.

– Не помню, честное слово, не помню. Когда это было? – искренне изумился Гольдберг. Солдат напомнил. Гольдбергу стало неудобно: – Слушай, брат, ты, пожалуйста, извини меня, я в такой был запарке, что действительно мог и толкнуть кого угодно, и нахамить.

Солдат задумался и, с трудом преодолев гнев, выдохнул: – Да ладно.