По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

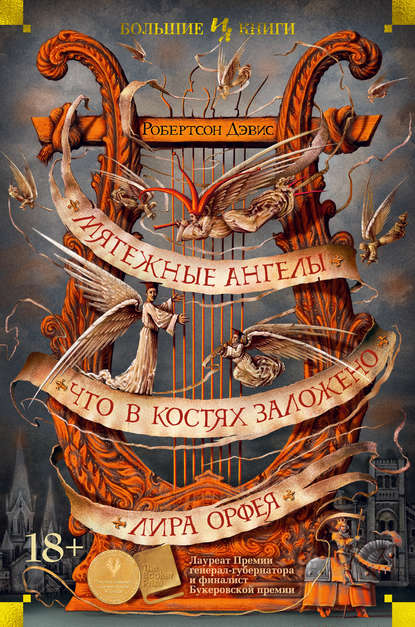

Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея

Автор

Жанр

Год написания книги

2020

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Холлиер вытянул карту и довольно медленно опустил ее на стол. Это было Колесо Фортуны. Мамуся пришла в восторг:

– Ага, теперь мы знаем! Холлиер, вы положили карту передо мной вверх ногами, так что мы видим все фигуры, которые вращаются на колесе; Дьявол оказался внизу, а верх колеса пуст! Это значит, что все ваши злоключения в конце концов выйдут к добру и вы восторжествуете, хотя и не без тяжелых потерь. Так что мужайтесь! Не падайте духом, и все будет хорошо!

– Спасибо Беби Исусу! – сказал Ерко. – Я вспотел от страха. Профессор, выпейте!

Снова абрикосовый бренди; к этому времени я, кажется, вовсе утратила свою крону и жила исключительно корнями. Наверно, я сильно опьянела, но и все остальные тоже, и это было хорошее опьянение. Чтобы работать с картами, мамуся скинула туфли, и я тоже: две босоногие цыганки. Я не очень хорошо помню, что было дальше, но мамуся достала скрипку и принялась играть цыганскую музыку; я потерялась в тяжелом эмоциональном диссонансе между лашо, таким меланхоличным и даже слезливым, и фришке, диким цыганским весельем, но в подлинном, отчасти безумном и, несомненно, архаичном стиле, совсем непохожем на слащавые игрушки для гаджё вроде «Королевы чардаша». Фришке в мамусином исполнении навевал не картины костра, сверкающих зубов и развевающихся юбок опереточных цыган, но что-то древнее, вечное, изгоняющее университет и докторскую диссертацию в пыльные комнаты; что-то из тех времен, когда люди жили больше под небом, чем под крышей, читали знамения судьбы в криках птиц и чувствовали, что Бог – вокруг, повсюду. Это был тот самый смирный лад.

Ерко принес цимбалы собственной работы: они висели на шнурке на шее, как большой поднос, и Ерко молотил по звучным струнам с такой скоростью, что палочки мелькали, как венчик кухарки, взбивающей сливки. В четыре часа пополудни, когда званый ужин был только мрачной тенью в будущем, я бы поморщилась от такой музыки; сейчас, после одиннадцати вечера, я наслаждалась ею и жалела, что у меня недостает храбрости вскочить и даже в этой тесной комнате затанцевать, забить в бубен, отдаться минуте.

Комната была нам тесна.

– Давайте споем серенаду всему дому! – воскликнула мамуся, перекрывая музыку, и мы немедля повиновались: пошли вверх по лестнице, уже с песней.

Мы пели замечательную венгерскую песню «Magasan rep?l a daru»[92 - «Высоко летит журавль» (венг.).]. Это не рождественский гимн, а песня торжества и любви. Я держала под руки своих двух профессоров и пела слова за троих: Даркур уловил мотив очень хорошо, но вместо слов пел «ля-ля-ля», а Холлиер, исполненный пыла, но, по-видимому, лишенный музыкального слуха, монотонно ревел, выбрав для этого слог «йя-йя-йя». Когда мы дошли до «Akkor leszek kedves rоzsаm a tied»[93 - «Тогда я буду твоим, моя милая роза» (венг.).], я поцеловала обоих – мне показалось, что это будет как нельзя более уместно. Мне пришло в голову, что я до этого момента ни разу не целовала Холлиера и он меня тоже, несмотря на все, что было между нами. Но Даркур откликнулся страстно, и рот у него оказался мягкий и сладкий, а Холлиер поцеловал меня так яростно, что чуть не сломал мне зубы.

Что подумали жильцы? Пудели яростно лаяли. Миссис Файко не выглянула, но сделала телевизор погромче. Показалась мисс Гретцер в ночной рубашке, поддерживаемая миссис Шрайфогель; обе заулыбались и одобрительно закивали, как и миссис Новачински, – она выходила в туалет и предстала перед нами без зубов и парика, что смутило ее гораздо сильнее, чем нас. На третьем этаже на лестничную площадку выглянул мистер Костич в пижаме, улыбнулся и сказал: «Прекрасно! Очень хорошо, мадам», но мистер Хорн вылетел к нам в ярости, с воплем: «Дадут наконец в этом доме человеку поспать или нет?»

Мамуся прервала игру и смычком указала на мистера Хорна, который спал в одной пижамной куртке, а потому сейчас демонстрировал сморщенные и неприятные на вид интимные части тела.

– Мистер Хорн, – торжественно произнесла она. – Мистер Хорн – санитар.

Словно по нажатию кнопки, мистер Хорн завопил:

– Да уж точно, что не санитарка! А теперь хватит шуметь, или я вам задам, в бога душу мать!

Ерко, очень мягко ступая, подошел к мистеру Хорну:

– Ты не говори так с моей сестрой. Ты не говори грязно с моей племянница, она девушка. Ты не делай грязный шум, когда мы петь для Беби Исуса. Ты заткнись.

Мистер Хорн не заткнулся. Он заорал:

– Вы все пьяны, вся компашка! Может, у вас и Рождество, а у меня обычный рабочий день.

Ерко надвинулся на мистера Хорна и больно щелкнул его по кончику пениса длинным гибким молоточком от цимбал. Мистер Хорн завопил и затанцевал на месте, а я, забыв, что должна соблюдать девичью стыдливость, громко расхохоталась. Я хохотала долго – все время, пока мы спускались по лестнице, где все еще лаяли пудели. Наверно, Рабле понравилась бы эта сцена.

Мамуся вспомнила, что играет для моих друзей роль великосветской дамы. Пронзительным голосом – специально, чтобы услышал мистер Хорн, – она произнесла:

– Не обращайте внимания. Это человек низкого рода, я его держу здесь только из жалости.

Мистер Хорн от ярости забыл все слова, но продолжал что-то нечленораздельно вопить все время, пока мы возвращались в мамусину квартиру.

– У песни, которую мы пели, – сказал Даркур, – мотив знакомый. Кажется, она появляется в одной из Венгерских рапсодий Листа?

– Нашу музыку любят все, – ответила мамуся. – Ее крадут, а это показывает, что она очень ценная. Этот Лист, этот великий музыкант, он у нас все время крадет.

– Мамуся, Лист давно умер, – сказала я, поскольку сидящая во мне аспирантка еще не сдалась и я не хотела, чтобы мамуся показалась Холлиеру невеждой.

Но мамуся была не из тех, кто признает свои ошибки.

– Подлинно великие люди бессмертны, – произнесла она, и Холлиер завопил:

– Великолепно сказано, мадам!

– Кофе! Вы еще не пили кофе, – спохватилась мамуся. – Ерко, подай джентльменам сигары, пока мы с Марией готовим кофе.

Когда мы вернулись в гостиную, Холлиер смотрел на Даркура, который держал в руке царя из вертепа, а Ерко что-то рассказывал о своей работе над его украшением.

– Вот! Настоящий кофе кэлдэраров – черный, как месть, крепкий, как смерть, сладкий, как любовь! Мария, передай эту чашку профессору Холлиеру.

Я взяла чашку, но протянула ее Даркуру, так как он был ближе. Мне показалось, что мамуся как-то слишком резко втянула воздух, но я не обратила внимания. Все мои силы уходили на то, чтобы не шататься и ступать твердо. Абрикосовое бренди в большом количестве – ужасная штука.

Кофе. Потом опять кофе. Длинные черные чируты с ядреным запахом, словно сделанные из верблюжьего навоза, – так сильно они навевали аромат Востока. Я старалась владеть собой, но чувствовала, что у меня опускаются веки, и не знала, удастся ли мне не заснуть до ухода гостей.

Наконец они ушли, и я пошла провожать их до парадной двери, где мы опять поцеловались, чтобы завершить праздник. Мне показалось, что Даркур затянул поцелуй чуть дольше, чем полагалось ему по статусу профессора-дядюшки, но, если вдуматься, он ведь вовсе не старый. От него приятно пахло. Я всегда была очень чувствительна к тому, как пахнут люди, хотя в цивилизованных культурах это не поощряется и бесчисленные рекламы ежедневно сообщают нам, что иметь узнаваемый человеческий запах совершенно не годится. Моя крона не обращает внимания на запахи, но у моего корня острый нюх, а после этого ужина корень полностью владел ситуацией. От Даркура пахло хорошо – симпатичным, чистоплотным мужчиной. А от Холлиера – какой-то затхлостью: как из сундука, который много лет не открывали. Не то чтобы плохо, но непривлекательно. Может быть, это от костюма. Я думала об этом, стоя у двери, глядя, как они идут прочь, и глубоко вдыхая режущий холодный воздух.

Вернувшись в квартиру, я услышала, как мамуся говорит Ерко по-цыгански:

– Не пей!

– Почему? Это кофе. Холлиер не выпил вторую чашку.

– Не пей, говорю тебе.

– Почему?

– Потому.

– Ты туда что-то положила?

– Сахар.

– Само собой. Но что еще?

– Капельку кой-чего особенного – для него.

– Что?

– Не важно.

– Врешь! Что ты положила в чашку профессору? Он мой друг. Скажи, или я тебя побью.

– Ну, если тебе уж так нужно знать – немножко поджаренных яблочных семечек.

– Да, и что-то еще… Женщина, ты положила в кофе свою тайную кровь!

– Нет!

– Врешь! Что ты затеяла? Хочешь, чтобы Холлиер тебя полюбил? Старая дура! Неужели тебе не довольно было нашего милого Тадеуша?