По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

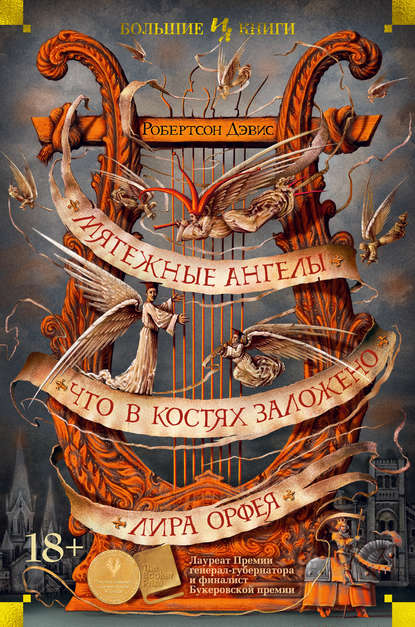

Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея

Автор

Жанр

Год написания книги

2020

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

2

Хорошо Парлабейну советовать мне примириться с моими корнями. Он не мог знать, да его и не волновало, во что эти корни обходились мне дома – в доме, который был вовсе не тайной пещерой чувств и наследственной мудрости, а крысиным гнездом двуличия и жульничества в цыганском стиле. Мамуся как раз готовила Ерко к очередному разбойному набегу на ничего не подозревающий, доверчивый город Нью-Йорк.

У этой парочки был там, как говорится, свой человек – владелец одной из самых уважаемых нью-йоркских фирм, торгующих струнными инструментами. Другое отделение фирмы располагалось в Париже, и с этим отделением издавна вел дела род Лаутаро. Кое-кто из лучших музыкантов мира, играющих на струнных, а также армия музыкантов пониже рангом, но все же значительных: скрипачи первоклассных оркестров, их коллеги – альтисты, виолончелисты, контрабасисты, – все они время от времени нуждались в новом инструменте для себя или ученика, все приходили к этому известному торговцу и свято верили его суждениям.

Я не могу назвать его имя, ибо это означало бы выдать чужую тайну; и я не утверждаю, что этот торговец – жулик. Но запас хороших инструментов в мире не безграничен; лютьеры, работавшие в восемнадцатом и девятнадцатом веках, исчислялись не сотнями; на свете несколько тысяч прекрасных скрипок, но гораздо больше – не уступающих им или почти не уступающих, вышедших из мастерских мамуси с Ерко и им подобных. И вот торговец музыкальными инструментами говорил покупателю: «Если этот Николя Люпо дороговат для запасного инструмента, я могу вам предложить другую скрипку. Это подлинник мирекурской школы, но, поскольку у нас нет полного досье на всех ее прежних владельцев, мы не чувствуем себя вправе просить за нее столько же. Возможно, она хранилась у какого-нибудь богатого любителя. Такая красотка – и за смешные деньги». Покупатель пробовал скрипку, иногда брал ее попользоваться, чтобы привыкнуть, и в конце концов покупал.

Я не буду утверждать, что он получил плохую скрипку или что ни одна ее деталь не была изготовлена в Мирекуре. Но может статься, что завиток – красивый, символичный, не очень важный элемент скрипки – полтора года назад был выструган Ерко. А может быть, нижнюю деку – или даже верхнюю – любовно сотворила мамуся из прекрасной белой пихты или клена, купленных у производителей пианино. Угловые клоцы – наверняка работа мамуси, сколь бы подлинным ни было все остальное. И все скрипки, альты, виолончели из подвала дома 120 по Уолнат-стрит заново покрывались лаком – слой за слоем лака, состав которого был секретом рода Лаутаро. Лак делался по методам старинных мастеров из смол и окаменелого янтаря – все это стоило кучу денег и добывалось большой хитростью. О нет, мамуся и Ерко не жулики, они не подсовывают дешевый товар задорого; пройдя через бомари, скрипка их работы становилась прекрасным инструментом. Ее составляли куски других инструментов, сломанных или поврежденных и потому купленных по дешевке. По необходимости добавлялись новые детали. Эти скрипки – чудо мастерства, но все-таки не совсем то, чем кажутся.

Мамуся и Ерко продавали романтику – романтику старины. Скрипичных дел мастера существуют и ныне – в неромантичных местах вроде Чикаго. Они делают прекрасные инструменты, в физическом отношении ничуть не уступающие работам великих лютьеров прошлого. Этим инструментам не хватает лишь аромата веков. Да, многие скрипачи – циники, а некоторые всего лишь ремесленники, члены профсоюза, в них от художника ровно столько, сколько требуется, чтобы играть в последнем ряду симфонического оркестра в маленьком городке. Но все равно они подвержены очарованию старины. Романтика и старина – вот что продавали мамуся и Ерко, вот за что известный торговец скрипками брал большие деньги, поскольку тоже понимал всю ценность романтичной старины.

Почему меня это трогало? Потому что я пошла в подмастерья – осваивать нелегкое ремесло ученого, а научный мир приходит в ужас от любого намека на фальсификацию и покрывает позором человека, заявляющего, скажем, о существовании шекспировского издания ин-кварто, которое никто, кроме него, не может найти. Если какое-то утверждение невозможно доказать в том или ином разрезе, оно подозрительно и, вероятно, ничего не стоит. Скажете, дешевое пуританство? Нет, но эту позицию невозможно примирить с романтической ложью прекрасных инструментов неясного происхождения, а на самом деле – рожденных в подвале нашего дома.

Для набегов Ерко собирал компанию, которую сам называл струнным квартетом Кодая. Трое других участников – музыканты, попавшие в ту или иную этическую или финансовую передрягу, – были рады бесплатно проехаться в Нью-Йорк в фургончике Ерко с десятком скрипок, которые затем оставались у торговца; Ерко возвращался в Канаду, пересекая границу в другом месте, уже без квартета, но с кучей мусора – сломанных или разобранных инструментов – в кузове машины. Ерко, крупный, меланхоличный, с длинными темными волосами, в глазах таможенников был воплощением музыканта. В порядке приготовлений к поездке мамуся должна была протрезвить Ерко, чтобы он без проблем вел машину и как следует торговался. И еще – внушить ему, что, если он пойдет с этими деньгами в казино, мамуся его из-под земли достанет и он об этом сильно пожалеет. За скрипки платили наличными, и Ерко возвращался из Нью-Йорка с пачками денег за подкладкой мешковатого артистического черного плаща. Мамуся и дядя рассуждали так: Ерко слишком бросается в глаза и выглядит как в высшей степени типичный музыкант, а потому его никто не заподозрит.

Такова была основа их бизнеса. Еще они делали абсолютно честную работу для нескольких музыкантов высочайшего класса: за нее не так хорошо платили, но Ерко и мамусе, как скрипичных дел мастерам, было лестно, что им поручают такую работу; это поднимало их репутацию среди людей, снабжавших романтикой и надежными скрипками оркестры Северной Америки.

3

У цыган считается неприличным болеть, и в нашем доме это никому не позволялось. Поэтому, схватив сильный грипп, я делала все возможное, чтобы скрыть это от мамуси. Та предположила, что у меня простуда, а о том, чтобы оставаться в постели, то есть на диване в общей гостиной, и подумать было нельзя. Мамуся заставляла меня лечиться единственным методом, который она признавала, – зубками чеснока, засунутыми в нос. От этой гадости мне становилось еще хуже, поэтому я тащилась в университет и укрывалась в комнате Холлиера, где сидела на диване, если Холлиер должен был прийти, а все остальное время – лежала и жалела себя.

А почему бы и нет? Что, у меня не было проблем? Мой дом был неудобным обиталищем, прибежищем двуличия, где мне даже отлежаться по-человечески негде. («Дура, ты богата! Сними себе квартиру и повернись к ним спиной». – «Да, но это заденет чувства матери и дяди, а я люблю их, несмотря на все их ужасные выходки. Бросить их значило бы бросить то, что Тадеуш завещал мне любить».) Чувство к Холлиеру уже начинало меня утомлять: он ни единым знаком не давал понять, что наша мимолетная близость может повториться или что я ему хоть как-то небезразлична. («Ну так подтолкни его. Где твоя женская хитрость? Ты в таком возрасте и живешь в такое время, что тянуть резину в этих вопросах неуместно». – «Да, но мне стыдно даже подумать о том, чтобы на него вешаться». – «Дело твое. Не хочешь протянуть руку и взять еду – будешь голодать». – «Но как это сделать?» – «„Там в окошке свет зажегся, а в нем девка голяком“!» – «Хватит! Заткнись! Хватит петь!» – «Я пою от корня, Мария; а чего ты ждала? Эльфийских колокольчиков?» – «О боже, это Гретхен, она слушает дьявола в церкви!» – «Нет, Мария, это твой добрый друг Парлабейн, но ты недостойна такого друга; ты кроткая дурочка».) Моя научная работа застопорилась. Я ковырялась с Рабле, чьи существующие тексты уже знала очень хорошо, но мне обещали великолепную рукопись, которая привлечет ко мне нужное внимание – вознесет меня ввысь, туда, где мамуся с Ерко уже не смогут меня позорить. Но после единственного разговора в сентябре Холлиер так ни слова и не сказал об этой рукописи. («Так спроси его». – «Я не осмелюсь: он лишь скажет, что сообщит мне, когда будут какие-либо новости».) Мне было ужасно плохо, у меня была высокая температура, а голову как будто набили масляной ветошью. («Прими два аспирина и ляг».)

Так я и лежала как-то днем в глубоком сне (и наверняка с открытым ртом), когда вернулся Холлиер. Я попыталась вскочить и упала. Он помог мне снова лечь, потрогал мой лоб и посерьезнел. Я уронила несколько слезинок от слабости и объяснила, почему не болею дома.

– Наверное, вы беспокоитесь из-за своей работы, – сказал он. – Вы не знаете, что будете делать дальше, а виноват я. Я думал, у меня раньше будет возможность поговорить с вами о той рукописи, но она, черт бы ее взял, пропала. Нет, клянусь Богом, ее украли, и я знаю кто.

Его рассказ захватил меня. К тому времени как Холлиер поведал мне о наследстве Корниша, о попытках профессора Даркура припереть профессора Маквариша к стенке из-за рукописи, которую тот почти наверняка одалживал, и о совершенно неудовлетворительной позиции Маквариша во всей этой истории, мне сильно полегчало. Я даже смогла встать и заварить для нас чай.

Я никогда не видела Холлиера в таком настроении. Он все время повторял:

– Я знаю, что она у этого негодяя; он ее прикарманил! Как есть собака на сене. Что он собирается с ней делать, скажите мне, Христа ради!

Я попыталась изобразить голос разума:

– Он занимается Ренессансом – надо думать, хочет написать о ней что-нибудь по своей линии.

– Он занимается совершенно не тем! Что он знает об истории человеческой мысли? Он знает про политику эпохи Ренессанса и какие-то крохи про искусство, но не имеет ни малейших оснований называться историком культуры или идей, а я – имею, и мне нужна эта рукопись!

Какое славное зрелище! Холлиер в гневе, не слушает доводов рассудка! Я видела его в таком возбуждении лишь однажды – когда рассказала ему про бомари. Меня не волновало, что он несет бред.

– Я знаю, что вы сейчас скажете. Вы скажете, что в конце концов рукопись выйдет на свет, потому что Маквариш о ней напишет, и тогда я смогу потребовать, чтобы он ее предъявил, и обличу всю ту чепуху, которую он написал. Вы скажете, что я должен пойти к Артуру Корнишу и потребовать у него, чтобы он потребовал у Маквариша рукопись. Но юный Корниш ни черта не знает о таких вещах! Нет, нет, мне нужна эта рукопись, пока никто другой не наложил на нее лапы. Я вам уже сказал, я не успел как следует рассмотреть те письма. И беглого взгляда, конечно, хватило, чтобы понять, что они написаны на латыни, но вдобавок к этому много греческого – цитаты, надо полагать, – и несколько слов по-древнееврейски – большие, неуклюжие, неподатливые еврейские буквы так и торчали в тексте. Как вы думаете, что это значит?

Я догадывалась, но решила, что лучше пусть он сам скажет.

– Каббала – вот что это значит! Рабле писал Парацельсу про каббалу. Может быть, он в ней хорошо разбирался; может быть, он ее отвергал, а может, интересовался ею и задавал вопросы. Возможно, он принадлежал к группе людей, которые пытались христианизировать каббалу. Но как бы там ни было, сейчас важнее всего на свете написать об этом! Что я и намерен сделать: открыть эту подборку писем и опубликовать ее как следует, а не в какой-нибудь недоделанной макваришевской интерпретации.

– А вдруг там нет ничего особенного. То есть я надеюсь, что там есть что-то интересное, но вдруг?

– Не глупите! В те времена, знаете ли, если один великий ученый писал другому, то уж точно не с целью поболтать о погоде. Это было опасно: письма могли попасть в руки жестоко карающих церковных властей, и имя Рабле снова смешали бы с грязью. Неужели я должен вам напоминать? Протестантизм в то время – все равно что коммунизм в наше, а Рабле был слишком близок к протестантизму и потому находился в постоянной опасности. Но за каббалу его могли и посадить. А если он достаточно далеко зашел, то и казнить! Сжечь на костре! «Ничего особенно интересного»! Мария, вы меня разочаровали! Потому что, знаете ли, в этом деле мне нужна уверенность, что я могу на вас положиться. Когда опубликуют мой комментарий к этим письмам, ваше имя будет стоять рядом с моим, потому что я хочу возложить на вас всю работу по сверке греческих и древнееврейских цитат. Более того, «Стратагемы» полностью ваши – вы будете их переводить и редактировать.

В плане отношений между учеными это была просто фантастическая щедрость. Если он заполучит письма, мне достанется исторический комментарий. Какая красота!

Тут Холлиер повел себя в высшей степени нехарактерно. Он принялся яростно ругаться и швырнул свою чашку об пол, схватил мою и тоже разбил, потом – заварочный чайник. Потом, снова и снова выкрикивая имя Маквариша, схватил деревянный поднос, расколотил о спинку стула и стал топтать ногами осколки фарфора, обломки дерева и заварку. Лицо его потемнело от гнева. Не сказав мне ни единого слова, он выбежал во внутреннюю комнату и захлопнул дверь. Я сидела, сжавшись в комочек, на диване: во-первых, ради безопасности, во-вторых, чтобы удобнее было любоваться гневом Холлиера.

Но он не сказал ни слова о любви. Мне было почти стыдно обращать внимание на такие вещи, когда на карту поставлены грандиозные научные материи. Я все же обратила внимание. Но Холлиер был так зол на Маквариша, что больше ничего не замечал.

Тем не менее он продемонстрировал мне свои чувства, показал, что ему не чужды человеческие заботы, хотя бы и о себе самом. Именно в те моменты, когда Холлиер пылал страстью к науке, он становился чем-то большим, нежели рассеянный, отстраненный профессор, он сбрасывал оболочку, которую всегда показывал миру. Когда я впервые рассказала ему про бомари, он сделал нечто необычное; рассказывая мне про рукопись Грифиуса, он оба раза терял самообладание, и на этот раз вышел из себя. Во всех трех случаях он словно становился другим человеком – моложе, физически бодрее; страсть толкала его на действия, чуждые его обычному «я».

Это был корень Холлиера, а не суровая крона ученого профессора. Время от времени до меня доносились его крики. Иногда я разбирала слова вроде: «И этот болван еще хотел, чтобы я пошел к Макваришу и все ему рассказал!» Что рассказал? Какой «этот болван»?

Я собрала все с пола, находясь в состоянии полного счастья. Гнев Холлиера излечил меня от гриппа.

Или почти излечил. Вечером, когда я пришла домой, мамуся сказала:

– У тебя простуда прошла, но ты совсем белая. Я знаю, девочка, что с тобой не так: ты влюблена. В своего профессора. Как он там?

– Лучше не бывает, – ответила я, думая о буре, разыгравшейся сегодня.

– Прекрасный мужчина. Очень красивый. Он уже занимался с тобой любовью?

– Нет. – Я не хотела откровенничать с мамусей.

– Ах эти гаджё! Они медлительны, как змеи по осени. Надо полагать, ему нужна светская жизнь. Для них очень важна светская жизнь. Мы должны показать тебя в выгодном свете. Пригласи его к нам на Рождество.

Мы долго спорили об этом. Я не очень понимала, что подразумевает мамуся под светской жизнью; когда Тадеуш был жив, они с мамусей никогда не принимали гостей, только водили их в рестораны, на концерты или в театр. Великая перемена после смерти Тадеуша положила этому конец: у мамуси не было друзей в деловых и профессиональных кругах гаджё-венгров, и она растеряла прежние знакомства. Но стоило мамусе вбить себе что-нибудь в голову, и я уже не могла ее отговорить. Званый ужин занимал все ее мысли, хотя для нее, как цыганки, Рождество никогда не было большим праздником. Я попробовала говорить откровенно:

– Я не позволю тебе пригласить его сюда и водить меня перед всеми, как цыганского пони на продажу. Ты не знаешь обычаев этих людей.

– Так, значит, в моем возрасте я еще и дура? Я буду вести себя бонтонно, как любая дамочка-гаджи, – так гладко, что и вошь соскользнет. Водить тебя? Разве так это делается, пошрат? Никогда! Мы все сделаем, как важные дамы в Вене. Пускай он увидит, что не он один тебя хочет.

– Мамуся! Он меня вовсе не хочет!

– Это он так думает. Он сам не знает, чего хочет. Предоставь всё мне. Я хочу, чтобы этот человек стал отцом моих внуков, и давно пора уже. Мы заставим его ревновать. Ты должна пригласить еще одного мужчину.

Какого мужчину? Артура Корниша? Мы с Артуром довольно часто куда-нибудь ходили и уже начали становиться добрыми друзьями, но он не делал никаких движений в мою сторону, только раз или два поцеловал на прощание, а это не считается. Артура ни в коем случае нельзя вводить в мамусин мир.

Она в это время думала:

– Чтобы Холлиер начал ревновать, ты должна пригласить кого-нибудь равного ему или чуть выше. Кого-нибудь, у кого получше манеры, кто лучше одевается, у кого больше украшений. Другого профессора! Ты знаешь еще кого-нибудь?

Так и вышло, что я пригласила профессора Даркура к нам на семейный ужин в «день подарков». Когда я набралась храбрости и заговорила об этом, у него как-то странно изменился цвет лица – розовая волна пошла из-под воротничка вверх, словно бокал наполняли вином. Я испугалась. Может быть, он слышал, что я живу в цыганском доме? Может, он боялся, что ему придется сидеть на полу и есть печеного ежика, по-видимому единственное известное гаджё блюдо цыганской кухни. Когда профессор Даркур сказал, что да, он с удовольствием придет, я испытала огромное облегчение. Выходя из аудитории, я с удивлением заметила, что он по-прежнему смотрит на меня и порозовел еще сильнее. Но он очень подойдет. Он ровесник Холлиера, у него прекрасные манеры, он одевается элегантно, несмотря на полноту; конечно, он не носит то, что мамуся сочла бы украшениями, но золотой крестик тонкой работы болтается у него на цепочке от часов, пересекающей, надо полагать, сорок футов литературных кишок, по выражению профессора Фроутса. Да, Симон Даркур – то, что надо.

– Священник? – переспросила мамуся, когда я ей сказала. – Надо предупредить Ерко, чтобы не ругался.

– Ты позаботься, чтоб он был трезвый.

– Положись на меня, – ответила мамуся.