По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

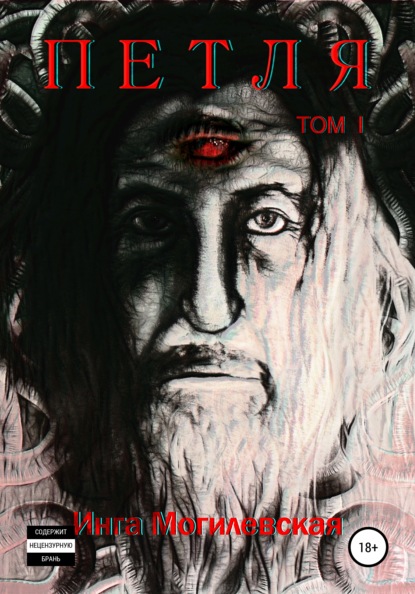

Петля. Тoм 1

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Петля. Тoм 1

Инга Александровна Могилевская

Инга Александровна Могилевская

На земле, пропитанной кровью вековых герилий, на земле растоптанных судеб, на земле оживших мифов появляется ОН – несущий свободу. Но кто он на самом деле? Посланник ли небес, сулящий спасение, или выходец из преисподней, ведущий на смерть? Или просто человек, рождённый во лжи – слепец, ставший оружием в чьих-то корыстных руках?

Содержит нецензурную брань.

Инга Могилевская

Петля. Тoм 1

Пролог

Тусклая лампадка слабо растворяет в желчном свете убранство убогого, одиноко затерявшегося в горах жилища. Будто небрежно намалеванные масляной охрой, проступает из полумрака ветхая стена с висящим на крюке охотничьим ружьем, груды картонных коробов, предназначенных для хранения никчемного скарба, черный от густого слоя копоти очаг, полки, с беспорядочно наваленной на них грудой потертых книг и кипами газет, что со временем стали похожи на сгребённую в кучу прелую листву. Чуть левее, над полками – потускневшая фотография женщины в бесформенном сером платье. Ее лицо узкое и вытянутое, черты слишком сухи и жестки, чтобы казаться красивыми, взгляд уверенный, прямой, целеустремленный… Фотография без рамы, прибита ржавым гвоздиком прямо к стене, отчего старая побелка вспузырилась и пустила в разные стороны длинные черные молнии трещин. Одна из молний вонзается в плотно приставленную к стене поверхность грубого, небрежно и наспех сколоченного стола, за которым, сгорбившись над книгой, сидит мальчишка лет 11: худощавый, угловатый, излишне рослый для своего юного возраста. Маслянистый свет, особенно щедро обливающий смуглую кожу ребенка, делает его похожим на неживую бронзовую статуэтку. Полированным металлом поблескивают выпирающие лопатки, бугристые позвонки и изгибы проступающих ребер на его неприкрытой влажной от пота спине. Он сидит практически неподвижно. Острые локотки уперлись в столешницу, а костлявые пальчики напряженно вцепились в виски, всклочивая длинные волосы цвета густого мазута. Периодически его правая рука на секунду отрывается от головы, чтобы перевернуть страницу, и тут же снова возвращается на прежнее место.

Настойчивый стук в дверь заставляет его встрепенуться, отложить в сторону книгу. Он соскакивает со стула, настораживается, ждет. Стук повторяется. Он всматривается в дальний угол помещения – туда, где мрак практически полностью душит слабый свет лампадки, но все-таки умудряется разглядеть фигуру индейца – своего отца. Тот лежит на топчане все в той же позе, что и три часа назад – что и три дня назад: раскинувшись на спине, глаза открыты, опустошенный горем взгляд устремлен в потолок. Даже не шевелится, когда дверь начинает дребезжать от очередного кулачного стаккато. Мальчику странно видеть своего отца таким… Хотя за три дня уже можно было привыкнуть. Впрочем, он и привык. Привык с тем же смирением перед неизбежностью и необходимостью, с какой во времена не столь давние (хотя для него с тех пор уже прошла вечность) вынужден был привыкнуть к самостоятельной жизни. Какая разница, был ли отец тут с ним вот в таком состоянии, или его не было вовсе? В свои неполные двенадцать лет он уже мог спокойно обходиться без взрослых месяцами. Пока отец и мать восстанавливали справедливость и освобождали их народ от гнета, он жил тут один. Сам просыпался, наспех завтракал, если была возможность, брал отцовское ружье, шел в лес, расстанавливал сети и новые ловушки для дичи, проверял старые, собирал добычу, возвращался домой, усаживался за рукописи и трактаты, силясь самостоятельно постичь заложенные в них знания, потом работал в огороде или в доме, а когда начинало темнеть, готовил ужин, ел, ложился на потертый матрац, брал любимую книгу и читал до тех пор, пока его не одолевал сон. И так изо дня в день и день ото дня. Чем этот день отличается от одного из тех в долгие месяцы одиночества? Да почти ничем. Разве что постоянно занятый лежак в углу комнаты, вынуждавший его снова перебраться на ночевку в гамак, да этот незваный гость на ночь глядя…

Он снимает со стены ружье, не забыв зарядить его припасенной в ящике дробью, подходит к двери, отпирает. Дуло устремляется на замершего на пороге пожилого человека, чье лицо ему смутно знакомо. Один из товарищей его отца… Он не может припомнить имя. Может, потому что и вовсе его не знает.

– Боже мой, бесенок, убери ружье, – оторопело вскрикивает гость, – Все хорошо. Я – друг и пришел с миром.

Чуть помедлив, мальчик все-таки неохотно опускает оружие, и тогда гость с нарочитой дружелюбностью продолжает:

– Ну, ничего себе, как ты вымахал, бесенок! Когда я последний раз тебя видел, ты мог спокойно под столом пройти, не нагибаясь. А теперь – вон какой! Почти с меня ростом! Смотри, будешь и дальше так тянуться, головой в потолок упрешься! – и человек смеется, протягивая руку и теребя копну длинных всклоченных волос на голове мальчика. Потом замечает полное отсутствие ответной реакции со стороны ребенка. Чувствует неловкость, конфузится. А мальчик продолжает смотреть на него каким-то отнюдь не детским, хмурым и серьезным взглядом, будто без слов спрашивая, «что тебе здесь нужно»?

– Ты, я вижу, не слишком общительный, – говорит гость. Улыбка и приветливость тают и стекают с его лица, отяжеляя и без того обрюзглые губы, – Мне с твоим отцом нужно поговорить. Он дома?

– Дома. Но с тобой разговаривать не будет, – мрачно отзывается мальчик.

– Это еще почему, бесенок?! Я же его друг!

Гость пытается напористо пройти в дом, но маленький бука преграждает ему путь, становясь в дверях, словно сторожевой пес. Его напряженные руки готовятся снова вскинуть ружье и взять наглого вторженца на прицел, но в последний момент он почему-то решает не прибегать к этому методу.

– Говорю тебе, он не будет разговаривать. Он ни с кем больше не разговаривает, – только повторяет он. Несмотря на юный возраст, голос мальчика звучит жестко и непреклонно.

– Ни с кем? А с тобой?

– Тоже не разговаривает.

Человек удивленно всплескивает руками.

– Не понимаю… Почему? Что-то случилось?

Секунд 10 или больше мальчик молчит, подозрительно изучая лицо этого отцовского товарища… «Товарищ ли?» – думает он, – «Можно ли ему рассказывать?» «Пожалуй, можно…» – все-таки решает он, вспомнив, что точно видел его раньше с отцом. Да и хилый, потрепанный вид гостя отнюдь не вызывает в нем ощущение опасности или угрозы. В противном случае, он бы уже в него выстрелил. Наконец, он отводит глаза в сторону.

– Случилось, – угрюмо бормочет мальчик, – Они казнили маму.

От изумления рот человека приоткрывается, глаза ползут на лоб.

– Скарлет убили? Как?! Когда?!

– Не знаю, когда. Папа узнал об этом несколько дней назад.

– Господи боже… Скарли… Я… я… Даже не верится… Как это… – и словно спохватившись, берет себя в руки, собирается, – Сочувствую твоей потере, бесенок.

Мальчик сдержанно кивает.

– Я хорошо знал твою мать, – продолжает человек чуть дрожащим голосом, – Удивительная женщина! Отважная, сильная, умная… Любому мужику фору даст. Настоящая революционерка. Ты должен ей гордиться, бесенок!

– Да… горжусь…– теперь мальчик совсем опускает голову, уставившись в пол, – Я ее тоже немного знал… – произносит это старательно ровным и спокойным тоном, чтобы даже случайно в столь простой фразе не затесалась обида, злость или сарказм, и чтобы слова «немного знал» были лишь тем, чем они были на самом деле – скупым изложением факта, не подразумевавшим под собой ни тоску, ни горечь, ни неоправдавшуюся надежду, ни все те часы, что он провел, разглядывая ее фотографию, читая ее письма, ни даже то сладостное упоение снами, в которых она непременно являлась ему в образе некой потусторонней богини… Богини победы. Чего же еще? Нет. Все как есть. Все просто. Просто он немного знал свою мать, которую у него больше нет шанса узнать лучше.

– Ладно, бесенок… Позволь я все-таки взгляну на твоего отца. Может, мне удастся его растормошить, – говорит гость.

Немного подумав, мальчик отступает в сторону, пропуская его внутрь дома. Тот топчется в прихожей, осматривается и, разглядев во тьме топчан с лежащим на нем индейцем, бросается прямиком к нему.

– Здорово, Хок. Ну, как ты? – и уже через пару секунд, надрывно и взволновано:

– Хок, ты слышишь меня? Хок, ну давай ответь, – призывает гость, легонько похлестывая отца по щекам.

Мальчик запирает входную дверь, возвращается к столу, садится, положив ружье рядом с собой на столешницу – так, на всякий случай… Потом склоняется к своей книге, пробует вновь сосредоточиться на чтении…

– Давно он так лежит? – спрашивает гость.

– С тех пор, как вернулся и сообщил о ее смерти, – отвечает мальчик, вчитываясь в понравившуюся фразу: «Как ненависть может быть повышена до принципа справедливости, до просвещённого духа требований, когда становится ясно, что зло есть везде, и оно опирается на основания, выходящие за рамки индивидуальной воли и ответственности?».

– И что, вообще не встает?

– Только покурить и по нужде.

«… и оно опирается на основания, выходящие за рамки индивидуальной воли и ответственности»… Что бы это могло значить? – думает мальчик, – Что-то важное…ключевое…

– Он пьет?… В смысле, алкоголь? – снова отвлекает его гость.

– …В первый день вернулся с бутылкой… Потом хотел, чтобы я ему еще раздобыл, но я отказался. И его не пустил.

– И правильно сделал, молодец, бесенок…

– Но он что-то еще принял…

– Что именно?

– Не знаю… Какой-то порошок…

Гость вскидывает на него настороженный взгляд, потом снова поворачивается к индейцу.

– Хакобо! Хок! Ну, давай, черт тебя побери! Посмотри на меня!

В ответ раздается глухой стон, невнятное бормотание, в котором мальчик с трудом узнает голос отца.

Инга Александровна Могилевская

Инга Александровна Могилевская

На земле, пропитанной кровью вековых герилий, на земле растоптанных судеб, на земле оживших мифов появляется ОН – несущий свободу. Но кто он на самом деле? Посланник ли небес, сулящий спасение, или выходец из преисподней, ведущий на смерть? Или просто человек, рождённый во лжи – слепец, ставший оружием в чьих-то корыстных руках?

Содержит нецензурную брань.

Инга Могилевская

Петля. Тoм 1

Пролог

Тусклая лампадка слабо растворяет в желчном свете убранство убогого, одиноко затерявшегося в горах жилища. Будто небрежно намалеванные масляной охрой, проступает из полумрака ветхая стена с висящим на крюке охотничьим ружьем, груды картонных коробов, предназначенных для хранения никчемного скарба, черный от густого слоя копоти очаг, полки, с беспорядочно наваленной на них грудой потертых книг и кипами газет, что со временем стали похожи на сгребённую в кучу прелую листву. Чуть левее, над полками – потускневшая фотография женщины в бесформенном сером платье. Ее лицо узкое и вытянутое, черты слишком сухи и жестки, чтобы казаться красивыми, взгляд уверенный, прямой, целеустремленный… Фотография без рамы, прибита ржавым гвоздиком прямо к стене, отчего старая побелка вспузырилась и пустила в разные стороны длинные черные молнии трещин. Одна из молний вонзается в плотно приставленную к стене поверхность грубого, небрежно и наспех сколоченного стола, за которым, сгорбившись над книгой, сидит мальчишка лет 11: худощавый, угловатый, излишне рослый для своего юного возраста. Маслянистый свет, особенно щедро обливающий смуглую кожу ребенка, делает его похожим на неживую бронзовую статуэтку. Полированным металлом поблескивают выпирающие лопатки, бугристые позвонки и изгибы проступающих ребер на его неприкрытой влажной от пота спине. Он сидит практически неподвижно. Острые локотки уперлись в столешницу, а костлявые пальчики напряженно вцепились в виски, всклочивая длинные волосы цвета густого мазута. Периодически его правая рука на секунду отрывается от головы, чтобы перевернуть страницу, и тут же снова возвращается на прежнее место.

Настойчивый стук в дверь заставляет его встрепенуться, отложить в сторону книгу. Он соскакивает со стула, настораживается, ждет. Стук повторяется. Он всматривается в дальний угол помещения – туда, где мрак практически полностью душит слабый свет лампадки, но все-таки умудряется разглядеть фигуру индейца – своего отца. Тот лежит на топчане все в той же позе, что и три часа назад – что и три дня назад: раскинувшись на спине, глаза открыты, опустошенный горем взгляд устремлен в потолок. Даже не шевелится, когда дверь начинает дребезжать от очередного кулачного стаккато. Мальчику странно видеть своего отца таким… Хотя за три дня уже можно было привыкнуть. Впрочем, он и привык. Привык с тем же смирением перед неизбежностью и необходимостью, с какой во времена не столь давние (хотя для него с тех пор уже прошла вечность) вынужден был привыкнуть к самостоятельной жизни. Какая разница, был ли отец тут с ним вот в таком состоянии, или его не было вовсе? В свои неполные двенадцать лет он уже мог спокойно обходиться без взрослых месяцами. Пока отец и мать восстанавливали справедливость и освобождали их народ от гнета, он жил тут один. Сам просыпался, наспех завтракал, если была возможность, брал отцовское ружье, шел в лес, расстанавливал сети и новые ловушки для дичи, проверял старые, собирал добычу, возвращался домой, усаживался за рукописи и трактаты, силясь самостоятельно постичь заложенные в них знания, потом работал в огороде или в доме, а когда начинало темнеть, готовил ужин, ел, ложился на потертый матрац, брал любимую книгу и читал до тех пор, пока его не одолевал сон. И так изо дня в день и день ото дня. Чем этот день отличается от одного из тех в долгие месяцы одиночества? Да почти ничем. Разве что постоянно занятый лежак в углу комнаты, вынуждавший его снова перебраться на ночевку в гамак, да этот незваный гость на ночь глядя…

Он снимает со стены ружье, не забыв зарядить его припасенной в ящике дробью, подходит к двери, отпирает. Дуло устремляется на замершего на пороге пожилого человека, чье лицо ему смутно знакомо. Один из товарищей его отца… Он не может припомнить имя. Может, потому что и вовсе его не знает.

– Боже мой, бесенок, убери ружье, – оторопело вскрикивает гость, – Все хорошо. Я – друг и пришел с миром.

Чуть помедлив, мальчик все-таки неохотно опускает оружие, и тогда гость с нарочитой дружелюбностью продолжает:

– Ну, ничего себе, как ты вымахал, бесенок! Когда я последний раз тебя видел, ты мог спокойно под столом пройти, не нагибаясь. А теперь – вон какой! Почти с меня ростом! Смотри, будешь и дальше так тянуться, головой в потолок упрешься! – и человек смеется, протягивая руку и теребя копну длинных всклоченных волос на голове мальчика. Потом замечает полное отсутствие ответной реакции со стороны ребенка. Чувствует неловкость, конфузится. А мальчик продолжает смотреть на него каким-то отнюдь не детским, хмурым и серьезным взглядом, будто без слов спрашивая, «что тебе здесь нужно»?

– Ты, я вижу, не слишком общительный, – говорит гость. Улыбка и приветливость тают и стекают с его лица, отяжеляя и без того обрюзглые губы, – Мне с твоим отцом нужно поговорить. Он дома?

– Дома. Но с тобой разговаривать не будет, – мрачно отзывается мальчик.

– Это еще почему, бесенок?! Я же его друг!

Гость пытается напористо пройти в дом, но маленький бука преграждает ему путь, становясь в дверях, словно сторожевой пес. Его напряженные руки готовятся снова вскинуть ружье и взять наглого вторженца на прицел, но в последний момент он почему-то решает не прибегать к этому методу.

– Говорю тебе, он не будет разговаривать. Он ни с кем больше не разговаривает, – только повторяет он. Несмотря на юный возраст, голос мальчика звучит жестко и непреклонно.

– Ни с кем? А с тобой?

– Тоже не разговаривает.

Человек удивленно всплескивает руками.

– Не понимаю… Почему? Что-то случилось?

Секунд 10 или больше мальчик молчит, подозрительно изучая лицо этого отцовского товарища… «Товарищ ли?» – думает он, – «Можно ли ему рассказывать?» «Пожалуй, можно…» – все-таки решает он, вспомнив, что точно видел его раньше с отцом. Да и хилый, потрепанный вид гостя отнюдь не вызывает в нем ощущение опасности или угрозы. В противном случае, он бы уже в него выстрелил. Наконец, он отводит глаза в сторону.

– Случилось, – угрюмо бормочет мальчик, – Они казнили маму.

От изумления рот человека приоткрывается, глаза ползут на лоб.

– Скарлет убили? Как?! Когда?!

– Не знаю, когда. Папа узнал об этом несколько дней назад.

– Господи боже… Скарли… Я… я… Даже не верится… Как это… – и словно спохватившись, берет себя в руки, собирается, – Сочувствую твоей потере, бесенок.

Мальчик сдержанно кивает.

– Я хорошо знал твою мать, – продолжает человек чуть дрожащим голосом, – Удивительная женщина! Отважная, сильная, умная… Любому мужику фору даст. Настоящая революционерка. Ты должен ей гордиться, бесенок!

– Да… горжусь…– теперь мальчик совсем опускает голову, уставившись в пол, – Я ее тоже немного знал… – произносит это старательно ровным и спокойным тоном, чтобы даже случайно в столь простой фразе не затесалась обида, злость или сарказм, и чтобы слова «немного знал» были лишь тем, чем они были на самом деле – скупым изложением факта, не подразумевавшим под собой ни тоску, ни горечь, ни неоправдавшуюся надежду, ни все те часы, что он провел, разглядывая ее фотографию, читая ее письма, ни даже то сладостное упоение снами, в которых она непременно являлась ему в образе некой потусторонней богини… Богини победы. Чего же еще? Нет. Все как есть. Все просто. Просто он немного знал свою мать, которую у него больше нет шанса узнать лучше.

– Ладно, бесенок… Позволь я все-таки взгляну на твоего отца. Может, мне удастся его растормошить, – говорит гость.

Немного подумав, мальчик отступает в сторону, пропуская его внутрь дома. Тот топчется в прихожей, осматривается и, разглядев во тьме топчан с лежащим на нем индейцем, бросается прямиком к нему.

– Здорово, Хок. Ну, как ты? – и уже через пару секунд, надрывно и взволновано:

– Хок, ты слышишь меня? Хок, ну давай ответь, – призывает гость, легонько похлестывая отца по щекам.

Мальчик запирает входную дверь, возвращается к столу, садится, положив ружье рядом с собой на столешницу – так, на всякий случай… Потом склоняется к своей книге, пробует вновь сосредоточиться на чтении…

– Давно он так лежит? – спрашивает гость.

– С тех пор, как вернулся и сообщил о ее смерти, – отвечает мальчик, вчитываясь в понравившуюся фразу: «Как ненависть может быть повышена до принципа справедливости, до просвещённого духа требований, когда становится ясно, что зло есть везде, и оно опирается на основания, выходящие за рамки индивидуальной воли и ответственности?».

– И что, вообще не встает?

– Только покурить и по нужде.

«… и оно опирается на основания, выходящие за рамки индивидуальной воли и ответственности»… Что бы это могло значить? – думает мальчик, – Что-то важное…ключевое…

– Он пьет?… В смысле, алкоголь? – снова отвлекает его гость.

– …В первый день вернулся с бутылкой… Потом хотел, чтобы я ему еще раздобыл, но я отказался. И его не пустил.

– И правильно сделал, молодец, бесенок…

– Но он что-то еще принял…

– Что именно?

– Не знаю… Какой-то порошок…

Гость вскидывает на него настороженный взгляд, потом снова поворачивается к индейцу.

– Хакобо! Хок! Ну, давай, черт тебя побери! Посмотри на меня!

В ответ раздается глухой стон, невнятное бормотание, в котором мальчик с трудом узнает голос отца.