По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

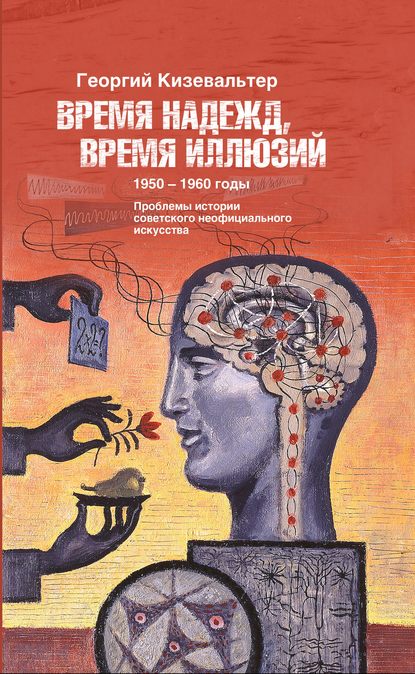

Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

И все же, когда подуло свободой, мы стали гораздо более информированными. Если вернуться к молодежному фестивалю, та выставка, первая такого рода, дала нам многое для понимания происходящего. Знаменитостей среди участников, конечно, не было, но были представлены все направления, в том числе абстрактный экспрессионизм. Один американец[44 - Не очень-то преуспевавший у себя на родине Гарри Колман на несколько недель стал звездой среди художников фестиваля URL: http://kumu.ekm.ee/en/the-free-art-workshop-in-moscow-1957-archives-in-translation/.] публично проводил сеанс, во время которого он, как Поллок, расплескивал краски по холсту. Тогда же прозвучало имя Анатолия Зверева. Мы по привычке искали смысл в том, что видели, считали обидным слово «декоративность» и понимали, что эта живопись больше, чем «декоративность». Наше отношение к новому тогда определялось очень просто: все, что было нам незнакомо, – все хорошо и интересно; мы принимали подобные вещи на ура, едва услышав о них, и даже прежде, чем увидим.

Однажды в связи с таким подобострастием случилась курьезная история. Я не помню, где и когда мы познакомились с Ильей Глазуновым, но он над нами коварно подшутил, когда мы пришли к нему в мастерскую группой, человек восемь художников. Его мастерская была в однокомнатной квартире на Садовом кольце. Хотя уже тогда нас удивляло, что какой-то студент из ленинградской академии получил однокомнатную квартиру в Москве. Конечно, прежде он обошел всех знаменитостей и прославился уже после своей первой выставки в Центральном доме работников искусств. В среде интеллигенции весьма многие на той выставке нашли его очень талантливым. Может, там и познакомились. В мастерской у Глазунова мы увидели каталог парижской выставки Бернара Бюффе с дарственной надписью. В этом смысле Илья Глазунов – удивительный человек, он видел такие вещи значительно раньше всех. И тут он стал нам рассказывать, что случайно открыл художника, который живет за много километров от Москвы, в глуши, а мы, возможно, заинтересуемся и сможем его поддержать. Дальше мы стали смотреть работы якобы этого художника, но в них не чувствовалось индивидуальности, просто абстрактные работы, в каком-то смысле нам уже знакомые, но в целом мы нашли их вполне приемлемыми. Сработало наше всегдашнее отношение – все, что необычно, – хорошо. И тут выяснилось, что Глазунов сам нарисовал их, чтобы показать, что мы ничего в искусстве не понимаем, разыграл нас[45 - А вот и художник-персонаж 1970?х!], но нас это нисколько не расхолодило. Это был больше жест, определявший его самого, его позицию неприятия абстракции.

Г. К.:Вы сказали, что ваш стиль сформировался после фестиваля. То есть фестиваль послужил сильным стимулом для творчества?

О. Р.: Да. Конечно, кое-какие вещи я делал и раньше, но это были эксперименты, я искал свой стиль живописи и поначалу путался, не совсем знал, какую выбрать тематику, что получится и удовлетворит меня. Но через год-полтора я поставил себе задачу показать, что меня окружает, и одновременно передать свое настроение, волнующие меня проблемы и близкие мне темы. Поскольку мы все были воспитаны вне индивидуального, очевидно, что в моих работах много народного начала, но в них можно различить и какие-то маленькие личные истории. Контекст работы часто составляют мотивы из русской литературы и живописи, настроения Достоевского, Толстого; вначале стараешься передать грусть, как у Левитана или Саврасова, потом рассказать что-то общенародное, а не только свое. Например, одним из символов я выбрал бутылку с водкой или вином. Это было понятно всем. Собственно, это общепринятый в мире и очень емкий символ некой личной стороны жизни.

Не буду отрицать, что тогда уже, в самом начале, проявилось мое неприятие официальной стороны. Думаю, что такой интерес к неприглядным, невзрачным сюжетам восходит ко времени моей юности. Мне в первый год войны исполнилось 13 лет. Четыре года войны и последующие полуголодные годы наложили свой отпечаток. И хотя потом с едой стало нормально, давление советской идеологии вызывало во мне такое же отрицание и едва ли не слепое стремление найти «иную» действительность, которое многие приобретали в кругу художников, их поклонников или, наоборот, неприятелей, какие иногда посещали наш барак в Лианозове и ругали то, что мы делаем. И это напоминает мое отношение к искусству – только чтобы не было похоже на официальное искусство! Даже если не нравилось!!

Важно, что социальные и даже политические мотивы в картинах у меня появились только в этот период, а раньше, когда я писал этюды с натуры, этого просто не могло быть. В период после фестиваля окончательно сформировалось мое восприятие жизни со знаком минус; появились сюжеты с грузчиками, вагонами, подмосковными бараками и бытовыми предметами – словом, та действительность, которая тогда касалась и меня. Она меня привлекала гораздо больше, потому что это была моя жизнь. Но я откликался на яркие события, например, у меня была картина на тему оккупации Чехословакии: газета с какими-то политическими заголовками, и на ней ботинок.

Г. К.:Как сложился круг Лианозово, сформировалась эта общность художников и поэтов?

О. Р.: Это началось в общем-то давно. Мой учитель, ставший позднее и моим тестем, Евгений Леонидович Кропивницкий еще во время войны преподавал в изостудии в доме пионеров Ленинградского района в Подмосковье, в Долгопрудном, а также вел там поэтическую студию. Удивительно, что дом пионеров не был тогда эвакуирован. Я случайно узнал в самом начале войны о занятиях и стал их посещать. Евгений Леонидович в большей степени считал себя поэтом, чем художником. Был издан очень красивый сборник его стихов. Он был очень талантливый преподаватель, и вокруг него всегда было много учеников, так что круг Лианозово начал складываться уже в этом доме пионеров. Он всегда был другом для нас, своих воспитанников, беседовал с нами, обсуждал многие вопросы и рассказывал такие вещи, которые, по сути, были тогда под запретом. Там я впервые увидел какие-то репродукции работ французских художников, впервые услышал о Фальке, к которому я потом, под впечатлением, пришел в надежде показать свои работы. Правда, у меня не получилось с ним встретиться, я не застал его в мастерской. Мне сказали, что он ушел на этюды, чтобы я приходил в другой раз, а я больше не решился, не хватило смелости.

В студии Кропивницкого я познакомился с Юрой Васильевым, позже – с Генрихом Сапгиром. Яркое впечатление у меня возникло, как только я пришел в студию и увидел, что в пустом зале кто-то очень старательно рисует, то есть поставлен натюрморт, а работает всего один ученик. Кропивницкий предложил и мне сесть и поработать, а потом дверь открылась, вошел другой молодой человек, и они стали долго и увлеченно обсуждать между собой поэзию, читали стихи, пока Евгений Леонидович не подошел проверить работы. Уже потом мы стали с ним друзьями, да и совсем родными на всю жизнь. Позже я поселился в бараке в Лианозове, ходил на этюды, и мы тогда уже там собирались, хоть и небольшой группой по три-пять человек, но такое общение с понимающими тебя людьми было жизненно необходимо, а больше нам негде было собраться. Все друг друга боялись, но искали «своих».

Ученики Евгения Леонидовича навещали его и дома, но комната там была очень маленькой, и все мы только в Лианозове получили возможность свободно общаться с ним. И там же мы стали надеяться на какой-то заработок от наших картин, что вызывало у многих неприятие, нас обвиняли в том, что мы специально изготовляем работы чемоданного размера, чтобы продавать иностранцам.

Г. К.:Кто еще входил в ваш круг в то время?

О. Р.: Вскоре в нашем кругу появился Игорь Холин, нынче не менее знаменитый. Сначала он познакомился с женой Кропивницкого, Ольгой Ананьевной Потаповой, в библиотеке на самой окраине Москвы, в Долгопрудном, где она тогда работала. Ольга Ананьевна (тоже замечательный художник) была вынуждена уделять большую часть времени семье и работе за очень небольшие деньги. Когда мужчина высокого роста в полувоенной форме пришел и попросил дать ему сборник каких-нибудь стихов, она попыталась узнать подробнее, что ему подойдет. Выяснилось, что этот человек из лагеря, находившегося неподалеку, бесконвойный, и у него было право выходить за территорию. Это и был Игорь Холин. Он рассказал, что ведет переписку с девушкой и хочет сочинить что-то в стихах, как это делает его сосед по нарам. Ольга Леонидовна дала ему, кажется, Твардовского и рассказала о нем мужу. Тот предложил ей привести Холина к ним, и вскоре после знакомства с Евгением Леонидовичем Игорь сам начал писать. Конечно, поначалу стихи его по стилю были похожи на стихи Кропивницкого, но потом они стали жесткими, можно сказать, железными, чем он уже и привлек внимание московской интеллигенции.

Потом появился Всеволод Некрасов, по стилю это был крайний модернист, его стихи могли содержать всего одно или два слова, и он уже не находил такого отклика у публики, но все-таки Эрик Булатов, мой нынешний сосед и приятель, считает его, наверное, главным поэтом своего времени и цитирует его в своих картинах. А позже остальных в наш круг вошел Ян Сатуновский, который писал стихи, напоминающие иногда прозу. Холин и Сапгир сразу почувствовали в нем человека своего круга и приняли его на ура.

Г. К.:Значит, вначале у вас был скорее поэтический круг?

О. Р.: Возможно, но художники тоже были, довольно скоро мы познакомились с Немухиным, Мастерковой, Вечтомовым. В сущности, они не входили в наш круг, а были просто друзьями. Нас объединяла одна судьба – нас не выставляли, поэтов не печатали, и нас всех никуда не принимали.

Г. К.:Интересно, когда в Лианозове появился Женя Рухин, в начале 1960?х?

О. Р.: Скорее, в середине. Я не помню точно год, только то, что приехал он летом[46 - Как вспоминал в 2008 году Владимир Немухин: «Из Питера мы дружили только с Рухиным. Он появился в Москве году в 1966–1967?м, красивый и молодой, очень энергичный и доброжелательный; стал звать к себе в Питер. Потом я с ним очень близко сошелся».]. Это был высокий молодой человек, желавший показать нам свои работы. Мне показалось, что они были написаны по-дилетантски, не очень убедительно; его соборы, пейзажи не произвели особенного впечатления, но он был очень заинтересован в общении. Мы скоро стали близкими друзьями, и он повлиял на многие наши события. В частности, я уверен, что без участия Рухина, без его активности не имела бы такого успеха «Бульдозерная выставка». Я имею в виду, например, то, насколько легко он находил контакт со всеми, в том числе с иностранцами: он пригласил сотни людей на ту выставку. Многие журналисты, которые пишут про Лианозово, часто не упоминают его имя и, наоборот, упоминают какие-то второстепенные.

По образованию он был геологом, а когда стал заниматься живописью, начал с традиционных сюжетов, но вскоре перешел к абстрактным композициям. Рухин очень быстро, с колоссальной энергией работал над картинами, делал их помногу и с такой же быстротой схватывал и применял разные техники. Я знаю, что про себя он немного свысока смотрел на многих художников, например на Немухина, у которого он в то же время учился технике. Помню, иностранцы покупали у него по пять-шесть работ сразу, конечно, за небольшие деньги. Это были объемные, рельефные работы, но он как-то их свертывал и отдавал.

Интересно, что примерно за год до смерти он стал жаловаться на вялость, усталость. Он как чувствовал, что все уже сделал. И жизни его было 33 года, как Христу.

Г. К.:Скажите, а откуда вы узнали о сюрреализме, абстракции? Возможно, Кропивницкий рассказывал вам о них?

О. Р.: Не совсем. Кропивницкому не были интересны эти направления. Он писал в стиле экспрессионизма, ему нравились Машков, Кончаловский, кубизм и сезаннизм, но не более поздние периоды. В молодости он мог бы быть учеником Малевича, как был Кудряшов[47 - Иван Алексеевич Кудряшов (1896–1972) учился в Государственных свободных художественных мастерских (1918–1919) у К. С. Малевича.], но это не было ему близко. Хоть он и делал абстракции, я бы не сказал, что в его живописи был какой-то свой индивидуальный почерк, во всяком случае, не так, как в поэзии. В живописи Кропивницкий использовал разные стили, мог писать и абстракции, и девушек под Модильяни, и натурные наброски. Он использовал только те стили, которые ему нравились, сюрреализм был ему чужд.

Если говорить о влияниях на нас западного искусства, то Дима Плавинский, к примеру, узнав в какой-то момент о творчестве Дюбюффе, отметил для себя, как можно работать с фактурой, делать ее рельефной, лессировать. Я испытывал косвенное влияние поп-арта. Мне подвернулась небольшая книга с черно-белыми репродукциями, в ней еще не было Уорхола, а были работы Раушенберга, Лихтенштейна, Ольденбурга, на меня произвела впечатление их работа с объектами. Я сделал целую серию картин с предметами, там я почти не добавлял пейзажи, холст у меня целиком занимали, например, водочные этикетки, паспорт, другие документы. Конечно, в поп-арте предмет использовали с другой целью. Иностранцы иногда привозили альбомы, и мы смотрели их с жадностью.

И все же я пришел самостоятельно ко многим вещам, когда начал искать свою манеру. Помню, что я экспериментировал, пытался разрушить композицию, как и многие, и что-то само мне открывалось, а фактически мы заново изобретали велосипед с опозданием на полвека. Потом я определился, какой использовать колорит, как работать с фактурой, нашел близкую мне тему. Я стал писать, начиная с контура, наносил его всегда черным, и обязательно присутствовали белила, черное и белое были всегда наряду с другими цветовыми решениями. Мне стало интересно работать со слоями, добиваясь сложных оттенков, как у Фалька. В его картинах выделялась красота поверхности, она казалась какой-то драгоценностью, – она, а не образ, который там есть. Образ был на третьем-пятом месте.

Г. К.:Вы так и не познакомились с ним лично?

О. Р.: Нет, мы так и не встретились; он остался для меня легендой. Его творчество очень любил и хорошо знал Илья Эренбург. Я упомянул о Фальке в разговоре с ним, это был курьезный случай. Эренбург провел много лет во Франции, был приятелем Пикассо, и все по праву считали его большим знатоком искусства. С ним был знаком мой друг поэт Борис Слуцкий, часто бывавший у нас в мастерских. Слуцкий вместе с поэтом Леонидом Мартыновым пригласили к нам Эренбурга. Нас собралось человек пятнадцать: Дима Плавинский, Лев Кропивниций, брат моей жены и сын Евгения Леонидовича, и другие. Лев Кропивницкий делал экспрессионистские абстракции, но он не внес нового в это направление. Он делал по западным образцам, хотя всем они нравились, особенно молодежи. Эренбург вошел с серьезным видом, стал смотреть, и на работы Кропивницкого сказал, что «видел сорок километров такой живописи». Думаю, он имел в виду беспредметную живопись, что она ему была неинтересна. Я же ему показал работу, даже фрагмент работы, где были тонкие цветовые переходы, которые мне нравились, и я сказал, что это «как у Фалька», сравнил с его техникой, на что он уверенно и вдумчиво возразил. Теперь мне это смешно вспоминать, я потом понял, что не как у Фалька, который строил на такой тонкой технике целиком всю работу.

Так что все шло постепенно: при Сталине у нас бывали всего несколько человек, все свои. Вслед за ними, понемногу, в Лианозово стали приезжать самые разные люди, потому что больше было некуда пойти, мы были самые первые, у кого двери были всегда открыты; любой мог приехать, особенно в воскресенье, показать свои работы, тут же велись споры об искусстве, и все могли поучаствовать. Мы хотели общаться, иметь свою публику и как-то зарабатывать своим трудом.

Позже появился «Сретенский бульвар» как сообщество, но они были совсем другие, они с самого начала работали с актуальным искусством. Когда я впервые зашел в мастерскую Кабакова, уже тогда увидел спинку старого дивана с приклеенной к нему круглой деревяшкой с изображением некоего пионера; были там и другие работы, но тогда еще не шло даже разговора о концептуализме – эти вещи не имели названия, и само направление не было никак обозначено словами. Кабаков хорошо знал о том, что происходит на Западе, и художники «Сретенского бульвара» тоже работали, исходя из новейших направлений. Интересно, что позже у них появились свои искусствоведы, Гройс и другие. В Лианозове тоже все время шли споры об искусстве, но там каждый думал о своем. Нам не нужны были искусствоведение или какие-то теории, потому что сообщество объединяла только общая судьба, – нас не признавали и не выставляли, и речи не шло, например, о каком-то общем манифесте для группы; целью было только наше объединение для последующих выставок, которые имели только один смысл – большей свободы для творчества.

Июнь 2016 г., Париж – Москва

«Синяя птица»

Юрий Савостицкий

К концу 1960?х все молодежные кафе в Москве были закрыты: «Молодежное», «Аэлита», «Романтики»… Видимо, после событий 1968 года в Праге у власти вызывали беспокойство сборища молодежи.

Нас в «Синей птице» (СП) это легко коснулось только однажды. В конце декабря 1968?го мне поступило странное указание: достань, как хочешь, ящик водки для вечера райкома с американской делегацией – они сегодня на Красной площади видели попытку самосожжения на Лобном месте (как Ян Палах!) – возможны провокации. Водку достал, она, как всегда, решила райкомовскую проблему – рождественский вечер без осложнений, «мир-дружба», никаких провокаций…

А провокации бывали, правда, выдуманные. Я еще был не при должности, и тут вызов в райком партии: на вечере студентов университета им. Патриса Лумумбы – расистские лозунги! Случайно я был на этом вечере, куда меня пригласил Филипповский, тогда председатель клуба[48 - До осени 1965 года.]: никаких лозунгов не было, подвыпившие черные целуются с белыми, мир-дружба. Секретарь райкома комсомола М. С. Лебедянский (МСЛ) мне сказал: «Ты там, у секретаря РК КПСС молчи, говорить буду я, что больше не повторится». А мне – наказ: в будущем никаких иностранцев и публикаций, даже в нашей прессе.

И действительно, публикации пошли уже после закрытия СП – и в мемуарных романах Василия Аксенова, который и был-то у нас только однажды, и в интернет-биографиях знаменитых сегодня на Западе (там же проживающих) художников о первой их выставке именно в СП. А иностранца, который однажды проник в СП, шофера канадского посольства Костаки, великого коллекционера русского авангарда, у меня хватило сообразиловки не выставить. О другом иностранце – чуть ниже.

Энтузиаст МСЛ не позволял разогнать нас, это случилось только в 1970?м, после передачи нас в Ленинградский район. Тогда я думал, что и районирование Москвы изменили, только чтобы нас закрыть.

МСЛ, как и положено, вел среди нас воспитательную работу: «Приведи-ка мне на беседу твоих музыкантов, что они там играют?»

Я: «Стоит ли? Народ тяжелый, интеллигенты…»

Не просто, но как-то привел в райком квартет Громина. МСЛ начал: «Сегодня все хотят быть интеллигентами». Громин с места: «ёНо не всякий может это себе позволить». МСЛ: «Хорошо, беседу закончили, свободны».

В другой раз МСЛ сказал: «Поедешь вместо меня на собрание актива московского комсомола, будут осуждать писателей Синявского и Даниэля».

Я: «Да не знаю я таких писателей».

МСЛ: «Хорошо, тебе же легче»…

Сижу на собрании. Справа от меня – второй секретарь, слева, тоже вплотную, еще один, из зала выкрики «расстрелять!». Чувствую, сейчас будет голосование. Я локтем в бок второму секретарю, левым локтем – другому; схватился за живот: «не могу терпеть» – и вытолкнулся между рядами к двери. Из-за портьеры смотрю: единогласно. Потом в мемуарах прочитал: не я придумал этот трюк.

Я спросил у друга Виталика (В. В. Орлова): «Чего это МСЛ мне все разрешает: джаз, дискуссии, художников-нонконформистов?» – «Да он диссертацию на тебе пишет!»

Через десять лет при случайной встрече МСЛ дал свою визитку: кандидат искусствоведения, секретарь Союза художников РСФСР. Сегодня он проректор Академии художеств у И. Глазунова.

Художники, чьи первые выставки прошли в СП[49 - 1967–1970 годы. (Прим. Г. К.)], некоторые уже покойные, сегодня гремят на Западе, на аукционах «Сотбиc», выставляются по миру: В. Комар, А. Меламид, Ю. Куперман, И. Кабаков, Э. Булатов, О. Васильев, В. Бахчанян, П. Беленок, М. Гробман, Г. Худяков, Л. Нусберг, Ф. Инфанте, С. Волохов.

Ю. Соболев активно помогал в организации выставок, познакомил меня с Ю. Соостером.

На выставке молодой художницы (сказочные полуабстрактные гравюры) проникший к нам активист от горкома комсомола начал донимать ее вопросами типа «Не понимаю: что это у вас, эльфы?» – «Читайте Андерсена, и чего ко мне пристали?» Активист: «А я хочу понять, какая у вас идеология?» Ю. Соболев из зала: «А у нас у всех одна идеология!»

После прогремевшего таллиннского фестиваля 1967 года Ю. Соболев поселил у себя квартет Ч. Ллойда. Утром редкие тогда в Москве негры вышли на балкон, перепуганные соседи вызвали милицию, а Юра им: какие претензии, они здесь меньше трех суток!

На выставке в СП Нусберг и Инфанте выступали конструктивистами, исповедовали искусство, воздействующее на все пять органов чувств. Представили эскизы, в том числе фантастические: фрагмент оформления аэропорта плазмой в магнитном поле, привели с собой для поддержки в дискуссиях Э. Неизвестного. Мой друг ВВО выступил с вопросом: «Вот я токарь[50 - Токарем Виталий Васильевич Орлов никогда не был; он д. т. н., профессор. (Прим. Ю. С.)] и не понимаю, вы эту свою конструкцию на прочность считали? А запахи будете делать сами или с помощью механизмов?»

С некоторыми художниками связи поддерживаю до сих пор.