По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

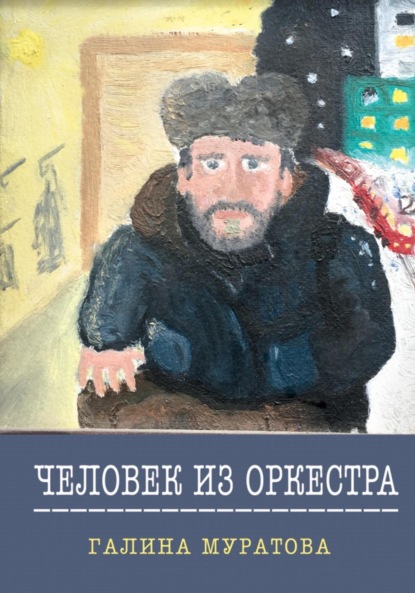

Человек из Оркестра

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

И она ничуть не удивилась, когда между этажами обнаружила спящего Боню. Под головой у него была шляпа его, под которую он постелил газетку. Берёг.

Валя растолкала его и приказала идти куда-нибудь. К дочке, которая жила этажом выше.

– Не пускает, – вздохнул Боня, встал, кряхтя поднял шляпу, почистил поля на ней, прогнул привычным жестом тулью на ней. Надел.

Валя бросила тряпку в ведро и резко вдруг приказала:

– Боня, идем!

Он пытался сопротивляться.

– Уйду, я уйду, – обещал он ей.

Но Валентина уже все решила. Она не могла позволить, чтобы её ухоженный, намытый двор осквернил своим грязным обликом Боня.

– Идем ! – повторила она, достаточно приказно.

Старик сжался как-то и послушно засеменил по ступенькам вниз.

Валентина привела его к себе в дворницкую. Посадила в углу. И налив два таза воды, один поставила на пол в коридорчике.

– Раздевайся, становись в таз.

Она, не стесняясь его наготы, терла его грубой мочалкой долго, потом окатила душем из садовой лейки. Дала большую простыню и усадила его опять в угол.

– Сохни.

Потом взяла ножницы и аккуратно, фирменно как-то, подстригла ему бороду. Длинные, и красивой седины, волосы трогать не стала.

– Ты – красивый, Боня. Ишь, красавчик.

Она извлекла откуда-то чистое мужское белье с кальсонами и рубашку.

Боня оделся, еще и чаю выпил. И пока он глотал чай, он вдруг поинтересовался:

– Откуда у тебя мужской гардероб?

– От мужа, – вздохнула Валентина.

И Боня больше вопросов не задавал.

Уходя, он поцеловал руку дворничихе.

– Ты – святая? – не совсем верил он.

– Просто чистоту навожу вокруг. Терпеть не могу…

– Ты – человек, – не унимался благодарный Боня.

– Дворник я, – злилась уже Валентина, выталкивая его из дворницкой. – Иди уже! Мне лестницу домыть надо.

Она закрыла за стариком дверь и, почему-то злясь на себя, вылила из тазика мыльную воду, вытерла старательно лужу на полу, прихватив грязные обноски Бони, бросила их в бак. Уходя, открыла в комнате окно пошире.

Свежий воздух она тоже любила. И надо было убрать все следы Бониного визита. Потому что если дочка, придя с работы, заметит или учует носом возможность этого визита, Вале мало не покажется.

А Боню она предупредила, чтобы не проговорился никому. Впрочем, могла и не предупреждать. Боня и так бы не проговорился. Поскольку знал все о детях в этом мире. И не только.

Боня же уже забыл о чистоте, которая с ним так внезапно случилась, он сидел внизу в люльке ремонтников с каким-то мужиком. И оба закусывали каким-то бутербродом с газетки. А Боня бодро и неугомонно смеялся над своим же анекдотом.

Валя, проходя мимо них в соседний двор, пригрозила Боне кулаком, намекая, чтобы убрали за собой.

Пёстрая тетрадь,

14 октября 2020

Блажь

Он был не по-столичному прост. Одет просто и дорого, то есть с незаметным шиком для окружающих. Единственное, что выдавало в нем столичную непростую штучку – это роскошная совершенно, наглая свобода. Она прижилась в его походке. Он никогда не смотрел под ноги. Она жила в легком его обращении с деньгами, светилась в рыжих его дорого стриженных усиках и в золотом перстне-печатке со скромным бриллиантом в уголочке грани.

И перстень выглядел на его руке как-то незаметно, и видели не раз в компании, как ловко он мог открывать им бутылку с пивом.

Он был прост не по-столичному, но когда он приезжал в маленький городок, малую родину своей матушки, где она мирно доживала в милом доме на берегу моря.

Домик был скромным, по столичным меркам – хибара, но он купил его матери по её же указке. Именно такой, чтобы у моря, и никто не завидовал.

Он редко наведывался сюда. Ну, потому что совсем не любил моря, его вызывающую независимость. Эти качества он ощущал в себе, это был его знаменатель по жизни. Но здесь, стоя на высоком берегу, он, глядя на волны внизу, чувствовал себя ничтожным и щепой деревянной. Он о море что-то знал, читал, учил биологию, географию. А морю было глубоко наплевать на его существование. Это он понимал. И хорошо помнил, как однажды он, довольный собой, в модных очках, неторопливо выходил после купания из воды. И вдруг получил такой силы пендель в спину, от только что бывшей совсем кроткой, волны, что опрокинулся носом в песок. А волна так же резво отхлынув, унесла его шикарные очки, вместе с его высокомерием.

Поэтому он уважал море, как любую стихию, но чуточку боялся. И не любил.

В городок этот он приезжал наспех, утро-день. А вечером уезжал всенепременно. Увидеть мать, поговорить с соседями матери, которым он предъявлялся как главное достижение в её, материнской жизни, раздавал всем подарки и, с легким сердцем и радостью завершенного дела, улетал опять в столицу. Чтобы еще год-два забыть об этом доме, море и маминых подручных.

Зачем он приезжал – он и сам толком сформулировать не мог. Мать его особенно не звала и не ждала, ее подруги – тем более.

Он никому бы не признался в том, как случилось, что визиты сюда стали частыми, порой неожиданными, что сбивало с толку и беспокоило матушку и подружек.

Но он стал приезжать в этот городок. И не летал самолетом, а все больше поездом.

Как-то несколько лет назад, он, случайно и нехотя, сел на поезд, решительно не случилось билетов на самолет. Он трясся в купейном вагоне, дышал ароматами чужих тел и носков. И совершенно до дрожи злой на весь мир и всех людей, пробкой выскочил из вагона. Вдохнул чистого воздуха. Облегченно хотел выругаться и вдруг замер, и тормознул с ругательством.

Перед ним стоял мужчина в длинном темном пальто, застегнутом на все пуговицы. Он улыбался ему и держал в руках снятую шляпу.

Под руку с ним, прижавшись нежно, и в платке, и с улыбкой обворожительной на лице, стояла женщина.

Парочка всем своим видом проявляла свою радость к нему. От нее исходил искренний восторг, они были рады ему.

От такой неожиданности он тоже снял джинсовую свою бейсболку и улыбнулся. И только потом понял, что парочка сделана из бронзы. Просто скульптура на перроне – удачное воплощение чьей-то художественной мысли.

Он даже огорчился. Сильно огорчился.