По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

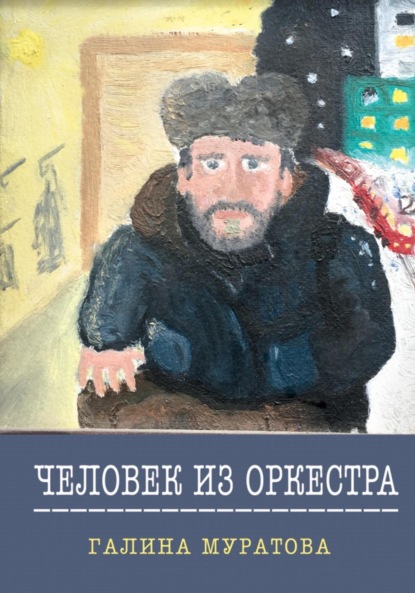

Человек из Оркестра

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Так она, хорошисткой, плавно вкатилась в юность, молодость, зрелость.

Как-то не случилось у нее своей семьи, хоть и каждый раз очередному мужу она, на его упреки в нехозяйственности, взбалмошности и безответственности, честно настаивала: «Я – хорошая».

Но мужей это не останавливало, они уходили, вероятно, не поверив в такое признание. И у них были свои аргументы, увесистые, как чугунные гири, которые так и стояли в ее доме – наследством от первого мужа атлета, до последнего – альфонса, который иногда колол этой гирей грецкие орехи.

Она вела толстые тетради, в которых старательно записывала хронику годов своей жизни. Тетради занимали несколько стеллажей в кладовке, в которую она крайне редко заглядывала, и совсем не за тем, чтобы прочитать листы своего жизнеописания, а бросить туда брезгливо сезонную обувь. Сапоги-босоножки, так отмерялись у неё лета, сбежавшие как-то уж совсем быстро и подло.

От первого мужа атлета был ребенок, крепкий и ладный мальчик. Она плохо и мало занималась с ним. Он вырос как-то вопреки, и ушел в свою жизнь. Иногда звонил, забегал на чуть-чуть. Но она была не в претензии. Однако попросила его забегать без снохи. Ей это было ни к чему. Думай, как не обидеть, что сказать. А то все обиды, обиды. Одно беспокойство.

Там в семье рос внук, но это всё ее интересовало мало, а чтобы скрыть даже от себя эту нелюбовь, она иногда останавливалась у большого трюмо в коридоре и говорила ему: «Я – хорошая».

И отражение кивало головой, улыбалось и соглашалось.

Все бы продолжалось так, в ладу и мире с собой, пока однажды ей не «подбросили» внука. Именно так она и назвала действо, которое сын и его супруга совершили.

«Всего на пару недель», – клялись родители, оставили пацана с ранцем учебников, пижамой и свитером. И умчались, ничего ей толком не объяснив, только уже на прощанье сын выдал: «Не бойся, мама. Он справится».

Она осталась с Геной. Когда она вернулась в комнату, Гена уже освоился. Он сбросил прямо на пол из её кресла изношенный любимый плед. На него были сброшены со стола ее книги и тетради. Поставил вместо – ноутбук, банку чипсов, сел в это кресло и стал смотреть в экран, и хрустеть чипсами.

– Тебе удобно? – с издевкой спросила она.

– Вполне, – лаконично ответил Гена, не уловив ее иронии, и не переставая жевать.

Она подумала: «Интересно, в каком классе он учится?» Но не спросила, ей было почему-то неловко, и она скосила глазом на гору учебников на столе. «5-6 класс», – прочитала она.

Дальше она приняла одностороннюю заботу о внуке. Будила и провожала его в школу, старалась не докучать вопросами и считала дни до приезда сына.

Гена, несмотря на свою тощесть, занял все место в ее квартире.

Ранец, кеды, учебники она находила в неожиданных местах. Самых неожиданных. Пару раз он забывал закрывать краны в ванной. И когда она сделала ему замечание, самым строгим голосом, и попросила быть внимательнее к кранам, чтобы не залить соседей, то Гена, не отрывая глаз от монитора, сказал:

– Я хороший. Хороший я.

Что-то с нею тут же случилось невероятное.

– Что ты сказал? – подошла она сзади к его креслу.

– Я – хо-ро-ший.

Она присела на краешек дивана, долго смотрела на сутулую спину и вихрастую голову в наушниках. И почувствовала странное першение в горле и щипание забытое в глазах. Она вдруг, впервые за много лет, заплакала от неожиданной нежности к этому пацаненку.

Она вдруг сильно и звучно заплакала, подошла к Гене, поцеловала его в светлую макушку и сказала:

– Ты – хороший. Ты – хороший, ты – хороший.

Но Генка вряд ли услышал её, на нем ведь были наушники, и глаза целились в какой-то стрелялке. И нельзя было промазать.

Проходя мимо, прямо на кухню, она остановилась на секунду, чтобы сказать своему отражению.

– Он – хороший! Хороший он.

А на кухне, увидя коробку с чипсами, открыла ее и попробовала.

Она хотела знать, что так нравится ее Генке.

И еще у нее было ощущение, что она пробежала свою дистанцию в длинной какой-то эстафете, вручила тяжкую эстафетную палочку следующему участнику.

И подумалось ей, что теперь не надо будет никогда произносить столь ответственные и, иногда, невероятные слова «Я – хорошая».

От этого стало легко и хорошо. И на вкус чипсы оказались очень качественными, и она заменила ими свой пресный обыденно-привычный ужин.

Пёстрая тетрадь,

11 октября 2020

Боня

Дворничиха Валя сильно не любила людей.

«Сплошное свинство», – сообщала она о человечестве главную свою новость.

Она судила людей, о каждом – по мусору, который они оставляли после себя.

Ее территорию составляли два изолированных между собой двора. Один дворик был маленьким, но проходным, анфиладой. А второй – огромным, заполненным автомобилями дорогих марок.

Владельцы скромно прятались за тонированными стеклами этих авто, но от Валентины не спрячешься. Она даже охранников этих лиц знала по имени, и по окуркам, вытряхнутым прямо из машины на асфальт, могла пожелать всяких чертей безошибочно нарушителю заповедной чистоты этого двора. От машины всяко меньше сора, чем от их владельцев.

Говорила о дворе: «Мертвый, здесь даже вороны не летают, не живут среди злодеев с помповыми ружьями».

Хуже обстояло дело с порядком в маленьком дворике. Он был красив по-европейски и обшарпан живописно по-русски.

Иногда здесь появлялся кто-нибудь из художников и рисовал милую арку, и окна над ней. Но это было редко. Чаще всего здесь гулял живописный старик Боня, которому доставалось от Валентины по полной. Мало того, что Боня мог уснуть в любом месте во дворе, и необязательно это была лавочка. Но перед тем как уснуть, он долго пел песни на идиш, пританцовывал на восточный лад. Танцевал, пока не падал, останавливался храпом.

Боня всегда ходил в светлом, цвета бывшего беж, и такой же светлой шляпе. Живописен он был необыкновенно, с седой библейской бородкой и живыми смешливыми темными глазами.

Боня не был бомжем. Он имел квартиру, и в ней дочь – толстую до колыхания, злую и орущую. Которая редко пускала его в квартиру, чаще он засыпал на лестнице. Так дочка боролась за трезвый образ жизни отца. Но Боня был добр и не обижался. Он был свободным человеком, не зависел ни от дочки, ни от чистой постели. Он и от выпивки не зависел. Так просто приятнее коротать время. Боня прославляться любил своей мудростью и афоризмами.

По своим праздникам он прорывался в дом к дочери, вырывал из шкафа чистую рубашку зятя, а еще носки. Переодевался и шел на улицу, где гулял песенно неделю, а то и две.

Дворничих он сильно раздражал неопрятным своим видом и поведением. Она часто ругала его за брошенную бутылку или грязную бумагу, но он только улыбался в ответ, сверкая единственным, но очень белым зубом.

«Моя гордость», – говорил он о нем, – «Лицо мое держит. Выпадет, и лицо сдуется. Стану шамкать», – смеясь, философствовал он.

«Иди в баню», – отмахивалась от него Валя.

«Не пускают туда меня, туда не пускают», – хихикал Боня.

Как-то перед Новым годом Валя мыла лестницы во всех парадных, за дополнительную плату.