По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

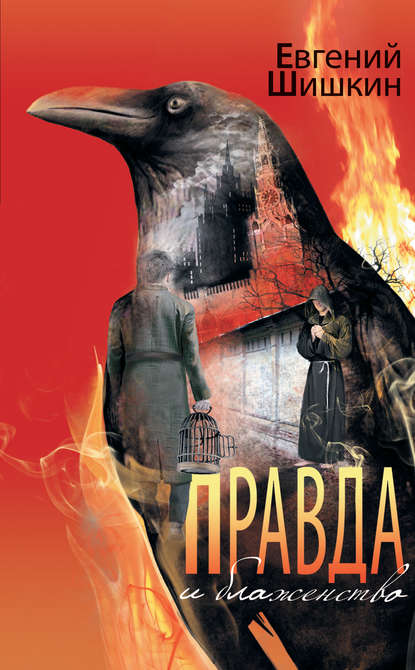

Правда и блаженство

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Череп легок на подъем, вот у него уже в руках гитара. А Василий Филиппович поглядел на свои руки, чему-то дивясь, мотнул головой и снял с шифоньера гармонь, инкрустированную извивистыми белыми лианами, чтобы дополнить мелодию шурина.

Растаял в далеком тумане Рыбачий,

Родимая наша земля…

Проникновенно пел моряк, и у Серафимы сжималось сердце от жалости к этому тертому и в то же время одинокому человеку – на семи ветрах… Сколько ж ему уже довелось пройти, испытать всяко-всяконького, а при этом не знать семейного уюта, очага, женской заботы! Струнам гитары ревуче подмогали красные гармонные меха Василия Филипповича, и тоже такие жалостливые и сердечные! Слеза горчила горло у Серафимы.

– Может, Сима, желаете послушать в ресторации музыку оркестра? – чинно спросил Череп, откладывая гитару. – Финансы имеются. – Он постучал по своей ляжке, символизируя карман, набитый деньгами. – Молодец дядька Хрущ, денежную реформу закатил. А то, бывало, после рейса за деньгами в кассу с крупчатошным мешком приходили. Теперь фиолетовых четвертачков отсчитают пачку – и все в ажуре… Ну, так что насчет ресторации? – манительно сверкнула золотая фикса.

– Не-ет, – заотказывалась Серафима, – я по ресторанам не ходячая. И нарядки у меня для тамошних оркестров нету.

– Зря ты так. Нарядка у тебя видная, – сказала Валентина Семеновна. – Позавидовать токо.

– Нарядка тут ни при чем! – вмешался Череп. – Вы, Симочка, без всякой нарядки очаровательны… Ваши веснушки придают такой шарм, что позавидует любая француженка. Они ведь веснушки себе на лица разводят, елочки пушистые!

Серафима сидела ни жива ни мертва: самое больное задели, разбередили. Но бередили как-то особо, ласково, со сладкой болью.

– Помню, стояли мы в Марселе, так мазь для развода веснушек стоила дороже литровой банки черной икры. Хотя для нас эта икра – тьфу да и только. Я ее кушал исключительно столовой ложкой… А в ресторации, Сима, главное знать, в какой руке нож держится, а в какой – вилка. Вот американцы вилку держат в правой и нож в правой.

– Это как это? – удивилась Серафима.

– А вот таке-то… Сперва они мясо ножом нашинкуют, а после вилкой рубают. – Череп опять ударил себя по невидимому карману с фиолетовыми четвертачками: – Одна не зазвенит, а у двух звон не такой… Будем оркестр слушать?

Серафима замотала в отрицательстве головой.

– Тогда, может, до реки прогуляемся? Окунемся, елочки пушистые.

– Нет, уже август. Для купки время неподходящее. Да и боюсь я купаться. На той неделе опять из Вятки, возле моста, утопленника вынули… А прогуляться можно.

II

Все время застолья у Ворончихиных в комнате, оградясь в свой мирок, в углу на диване играли, тихо рубились в шашки на спички братья Пашка и Лешка. Пашке нынче ступать в третий класс, а Лешке – только в первый, хотя они погодки. В прошлую осень Лешка месяц с лишком отвалялся в больнице с воспалением легких: накупался в остылой к осени Вятке – и начальный учебный класс сместился на год. Лешка меж тем в школьную зиму ветер не пинал, выучился коряво писать простенькие предложения (читать и считать он и прежде умел), часто сидел в библиотеке, разглядывал географические книги и атласы, норовил засунуть нос в книги недозволенные, где лепные мифологические богини стояли нагишом; обогатился также нешкольными стишками и мужицкими припевками. «Востёр… – то ли с одобрением, то ли с опаской говорила мать про младшего. – Пашке-то за ним не угнаться, хоть и крепости и усидчивости в нем больше…»

Услыхав из застольного разговора взрослых, что моряк дядя Коля, за глаза – Череп, намыливается прогуляться с соседкой тетей – рыжей Симой – к реке, братья многозначительно переглянулись и почти вперебой заявили отцу-матери:

– Пап, мам, мы – на улку! Побегать.

Вскоре из сумрачного коридора барака, где под жестяным колпаком тлела маломощная лампочка, Пашка и Лешка выскочили на пыльную уличную дорогу с долгими тенями от деревьев; солнце, в цвет перезрелой малины, шло на закат, стелило свет косо.

На пылающие закатом окошки дома, в котором жила Серафима, братья поглядели с умыслом, но ход обсужденью не дали. Тут же они услышали, как за забором громко закудахтала курица, и сквозь штакетины увидали у сарая Анну Ильиничну. Задержались – отглядеть сеанс.

Здешние обитатели хоть и городские, в черте Вятска, жили пригородно, поселково: в подсобном хозяйстве, по закутам, держали живность: где-то хрюкал боров, где-то шуршали по клеткам кролики, где-то рвал глотку петух и кококала на насесте несушка, гагакали гуси. Анна Ильинична держала кур, но странная напасть висела над ее промыслом: петухи, которых она заводила для хохлаток, один за одним вскорости издыхали. Чтобы больше не впадать в растраты, Анна Ильинична теперь сама исполняла обязанности петуха. Она ловила наседку и начинала топтать ее руками; руки у нее трудовые, сильные – ими она и совершала то, что должен был проделывать старательный кочет. Выходила ли польза от таких процедур – неизвестно, однако куры у нее примерно неслись.

Пашка и Лешка наблюдали, как Анна Ильинична, сграбастав одной рукой курицу за грудь, второй рукой, кулаком, давила ей на спину, при этом курица вела себя очень покорно, видать, ей нравилась этакая петухова замена. Анна Ильинична, казалось, тоже испытывала в этом процессе удовольствие, что-то ласковое нашептывала клушке.

Чудно на белом свете! И человек, и птица – все, видать, этим озабочены, – в одном русле текли затаенные, смутные мысли Пашки и Лешки. Мыслей этих они не озвучивали: в таких мыслях – что-то и запретное, и срамное, но и отказаться от таких мыслей и любопытства к этому – невозможно. Да разве только братьям Ворончихиным! Все местные пацаны, кто побойчей, тянулись к здешней бане, зырили в «женский день» в проталины на закрашенных стеклах.

Туда, к бане, словно к мальчишескому штабу, попылили братья Ворончихины по родной Мопра, пересекли по мостку овраг и свернули в проулок к каменному одноэтажному дому со слепыми окнами.

На задворке бани на березовом бревне сидел Ленька Жмых (фамилия Жмыхов; уличные прозвища часто складывались из фамилий, если те отвечали коротости и жаргонному благозвучию). Он финкой с наборной рукоятью крупно вырезал на бересте ходовой матюг. Ленька Жмых предводительствовал здешней неоперившейся пацанвой, – теми, кто пока не дорос до вина и девок. Верховодство он заслужил бесстрашием и твердым кулаком. А еще – школьными «колами». По годам Ленька Жмых тянул на семиклассника, но по учебному ранжиру добрался только до пятого класса. Авторитетного весу подбавлял Леньке его старший брательник Витька Жмых, которого выгнали из самого задрипанного гэпэтэу и про которого все рядили: куда он раньше угодит – в армию или в тюрьму.

Рядом с Ленькой Жмыхом вертелся один из мопровских огольцов Санька Веревкин, по кличке Шпагат.

– Дядька-то, Лень, кажись, закемарил.

Санька Шпагат указал на мужика, который отдыхал неподалеку, на откосе оврага, подложив под голову банный чемоданчик. Мужик после бани хватанул косушку – разморило. Санька Шпагат и засек уединение дремлющего.

– Ну и чё? – спросил Ленька Жмых.

– Может, курево у него…

Скоро Санька Шпагат, будто мимоходом, оказался возле спящего, в мгновение ока запустил ловкие руки в оттопыренные карманы мужикова пиджака.

– Только пятак да копейка вшивенькая, – недовольно доложился Санька Шпагат, вернувшись к Леньке. На ладошке у него темнела поржавелая копейка и мутной меди пятачок.

– В орел-решку играем?

– Лучше в очко, – сказал Санька Шпагат. – Мне в карты пуще везет. – Он вытащил из штанов толстую, затрепанную колоду мазанок.

Тут и появись братья Ворончихины.

– Курить принесли? – строго выкрикнул Ленька Жмых навстречу идущим.

Табаку у Пашки и Лешки не оказалось, но в походке братьев Ленька Жмых поймал некоторую расторопность и секрет.

– Чё у вас? – скоро спросил он.

– Там Череп, – кивнул Пашка в сторону своего дома. – У нас с рыжей Симой из пивной сидит.

– Он ее кадрит. На реку собираются, – закончил весть Лешка.

– Чё, Череп рыжую Симку поведет? – развеселился Ленька Жмых. – Во! – Он выставил вперед задранный большой палец. Финку тут же запаковал в деревянные ножны. – Почапали!

Они тронулись от бани. Ленька – во главе, блатуя: руки в карманах широких штанин, идет враскачку, поплевывая то на одну сторону, то на другую, иногда по-взрослому поддергивает мотню. За ним гуськом – мелкорослая малолетняя троица. Правда, Лешка почти сразу поотстал.

– Догоню! – выкрикнул он Пашке и увильнул в кусты, справить якобы малую нужду.

Но посыл у него был другой: нынче в бане был женский день. Лешка ловко, не впервой, взобрался на поленницу, что присуседилась к стене бани, и потянулся к выскобленной на крашеном стекле прорехе. Отсюда, с поленницы, Лешка не мог видеть женской помывочной, зато полным размером – душевой отсек. Иной раз под душем никого не было – полируй гляделками кафельные стены, но ежели кто-то появлялся, появлялся и интерес…

Лешка прилепился к стеклу и враз обомлел: под душем стояла молодая библиотекарша Людмила Вилорьевна. Она не просто стояла столбом – она, вся распахнутая, разморенная, приподняв руки вверх и запрокинув голову, наслаждалась, нежилась под льющейся на нее водой. В библиотеке Лешка видел ее в юбках и кофтах, иногда она рядилась в синий служебный халат, поверх одежды, когда перебирала книги, в очёчках с тонкими златыми ободочками. Людмила Вилорьевна любила грозить Лешке пальцем, когда он совал нос во взрослые книги с картинками. А Лешка порой косил втайне глаза на ее колени, если Людмила Вилорьевна сидела нога на ногу с неминуемо сползающей вверх по бедрам юбкой. Теперь она была нагая, преображенная и краше всех вместе взятых греческих голых богинь на картинках. Алый влажный рот приоткрыт, грудь упоенно вздыхает, крупные светлые соски в пупырышках чуть колышутся; золотисто-серебристая вода струится на ее темные отливающие блеском волосы, на розовые плечи, ручейком стекает между грудей, оглаживает живот, скатывается вкруг пупка на курчавые черные волосы, стыдливым уголком жмущиеся к ногам.

Лешка глядел на водные утехи Людмилы Вилорьевны зачарованно и напряженно, воровски и сладко. Он как будто сам со струями воды лился на тело обнаженной библиотекарши, скользил по ее плечам и груди, гладил живот, трогал черный хохолок внизу…

Солнце садилось. Низкими надгоризонтными лучами оно било Лешке прямиком в затылок, и тень его головы пласталась на закрашенном стекле. Людмила Вилорьевна быстро вышла из-под душа, шагнула к окну, вероятно, встала на бетонную скамью и, щелкнув шпингалетом, окно отворила. Лешка вновь обомлел: он торчит на поленнице на четвереньках, а перед ним без утайки вся нараспашку голая Людмила Вилорьевна, капли на волосах играют на солнце.

– Ворончихин! – не возмутилась, а скорее, радостно удивилась Людмила Вилорьевна. – Подсматриваешь, проказник? Я знала, что ты шалун. – Она не оскорбилась, не прикрыла рукой наготу, не стала браниться – она погрозила пальчиком и, хватив из таза пригоршнями воды, плеснула Лешке в лицо, рассмеялась.

Лешка наконец-то отпрянул, почти кубарем скатился с поленницы, увлекая за собой несколько березовых чурок.