По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Порт-Артур, Маньчжурия. Смертные поля…

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Партикулярии зато без малейшего риска в прибытке окажутся.

– Это каким же образом?

– Да мало ли. Война-то много пользы может принесть, если к ней подойти с умным расчётом. Как минимум победа не обойдётся без контрибуций. На них одних можно построить народное благосостояние на поколение вперёд. Землицы, опять же, не помешает прихватить в Маньчжурии. Это же, понимаете ли, выход на новые просторы.

– Вот так фунт! Куда ещё нам? Чай и своих просторов хватает. Собственную землю едва достаёт сил у крестьянина обихаживать.

– Оно, может, и так, да от излишка не резон отказываться, ежели тот сам плывёт в руки. Главное взять территории, а далее пусть хоть плевелом зарастают, не беда.

– Тоже верно. В конце концов, не мы на япошек напали. Вот пускай теперь откупаются, дабы впредь не совались.

– Совершеннейшая правда. Разок обожгутся, и запомнят науку: станет им неповадно.

– А всё же, боюсь, лёгкой прогулки в Маньчжурии у нас не получится. Японцы-то уже вовсю высаживаются в Корее.

– Пускай себе высаживаются. Им-то близко, а нашим подкреплениям переться на край света, к чёрту на кулички: такая даль – шутка ли! Но я полагаю, что нам и спешить особенно не следует. Будет хорошо, если японские войска углубятся куда-нибудь подальше в дебри. Тогда будет сподручнее их как следует припереть и раздавить.

– А если не станут углубляться? К примеру, займут порты и двинутся на Порт-Артур?

– Вздор.

– Почему же?

– Потому что это совершенно исключено, Артур им не по зубам. Там они завязнут до пришествия господня, а наша армия успеет подойти и ударить им в тыл. Тихоокеанская эскадра, опять же, не преминет нарушить коммуникации противника: оставшись без снабжения, чай много не навоюешь.

– Будем надеяться, что наши генералы и адмиралы в мирные годы не зря ели свой хлеб: подготовились.

– Да и нижние чины не лаптем щи хлебают.

– Что и говорить, весь народ у нас геройский. Всенепременно справимся в лучшем виде! Турок разбили, а чем япошки лучше? И те, и другие – азиаты!

– Спору нет…

– Вот я и говорю: стратегия – дело второе. Как бы там ни обернулось, в любом случае наша возьмёт!

В Санкт-Петербурге возбуждённо пузырились массовые патриотические манифестации, завершавшиеся шествиями к Зимнему дворцу с пением «Боже, царя храни». В Москве и в других городах обширной Российской империи тоже состоялись народные сходки, вокально-литературные вечера и манифестации под победными лозунгами. Городские думы, земские и дворянские собрания составляли духоподъёмные верноподданнические адреса на высочайшее имя. Валерий Брюсов, напитавшись всеобщим воодушевлением, сочинил грозное стихотворение «К Тихому океану»:

Снилось ты нам с наших первых веков

Где-то за высью чужих плоскогорий,

В свете и в пеньи полдневных валов,

Южное море.

Топкая тундра, тугая тайга,

Страны шаманов и призраков бледных

Гордым грозили, закрыв берега

Вод заповедных.

Но нам вожатым был голос мечты!

Зовом звучали в веках её клики!

Шли мы, слепые, и вскрылся нам ты,

Тихий! Великий!

Чаша безмерная вод! дай припасть

К блещущей влаге устами и взором,

Дай утолить нашу старую страсть

Полным простором!

Вот чего ждали мы, дети степей!

Вот она, сродная сердцу стихия!

Чудо свершилось: на грани своей

Стала Россия.

Брат Океан! ты – как мы! дай обнять

Братскую грудь среди вражеских станов.

Кто, дерзновенный, захочет разъять

Двух великанов?

Японцев в прессе продолжали называть «косорылыми» и «макаками». Позднее в русской армии получит распространение горько-ироничная поговорка: «Японцы – макаки, да и мы кое-каки»… Но это будет потом, а пока «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Японцы усвоили технику европейского управления и производства, но далеко ещё не сделались культурной нацией, это доказывается тем, что они не имеют потребностей культурного человека, физических и духовных…».

В ту пору довольно немного находилось противников войны с Японией. Таких, как Лев Толстой и Максим Горький. Последний, впрочем, не сразу в полной мере проникся трагизмом надвигавшихся на страну событий и порой даже юморил на «японскую тему». Так, в письме к Леониду Андрееву он сочинил гротескный сюжет: «…Снилось мне потом, что будто мы с тобою, Леонидка, – с разрешения цензуры – вдруг женились на японках, и у нас через неделю было сорок штук ребят. Услыхав об этом факте, и чудесном и полезном, сам японский император трое суток хохотал».

Впрочем, в захлестнувших российские города патриотических манифестациях зоркий взгляд будущего классика соцреализма разглядел фальшь и срежиссированность: «Здесь расцветает патриотизм, а почему – понять невозможно. Потому что бьют? Ходят по улицам толпы мальчишек и орут – ура! Потом к ним присоединяются взрослые – в большинстве люди странного вида и тоже орут. Вдруг – является оркестр военной музыки и играет. Откуда оркестр? Почему он свободно странствует по городу? Всё это непонятно и таинственно»…

***

Главнокомандующим российскими вооружёнными силами в Маньчжурии был назначен наместник императора на Дальнем Востоке Евгений Иванович Алексеев. А на должность командующего сухопутными силами император поставил генерала Алексея Николаевича Куропаткина.

Получилось своего рода двоевластие, которое не могло не сказаться на деле: наместник старался побудить генерала к более активным шагам на фронте, Куропаткин же предпочитал придерживаться отступательной тактики Барклая де Толли. Оттого разногласия между ними были неизбежны.

Шестидесятилетний контр-адмирал Евгений Иванович Алексеев – по слухам, внебрачный сын Александра II – являлся одним из главных сторонников «маленькой победоносной войны» с Японией и русской экспансии на Дальнем Востоке. К сожалению, контр-адмирал не имел ни малейшего понятия о боевых действиях на суше.

Алексей Николаевич Куропаткин прославился тем, что во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов входил в круг ближайших боевых сподвижников Михаила Дмитриевича Скобелева. Знаменитый Белый генерал[9 - Белый генерал – прозвище М. Д. Скобелева, которое он получил за появление в сражениях на белом коне и в белом мундире.] отзывался о своём подчинённом следующим образом: «Он очень хороший исполнитель и чрезвычайно храбрый офицер… Он храбр в том смысле, что не боится смерти, но труслив в том смысле, что он никогда не в состоянии будет принять решение и взять на себя ответственность».

Скобелев оказался прав. Неплохой администратор и храбрый офицер, Куропаткин отнюдь не блистал способностями полководца. Ещё недавно, в бытность свою военным министром, генерал в бодрых реляциях утверждал, что Япония к войне не готова, а русский Дальний Восток превращён в «нерушимый Карфаген». Теперь же русская армия отступала под натиском «макак», ожидая подхода войск, растянутых по огромным пространствам Сибири. Однако из-за низкой пропускной способности Великого Сибирского пути подкрепления, направленные на фронт из европейской части России, достигли Дальнего Востока лишь через три месяца после начала боевых действий. За это время японцы успели многое: потопив крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец», они продолжали высаживать в западной Корее армию генерала Тамэмото Куроки – и, нарастив её численность до сорока двух тысяч человек, захватили власть в Сеуле и взяли под стражу корейского императора; затем заняли Пхеньян, а в конце марта вышли к корейско-китайской границе.

***

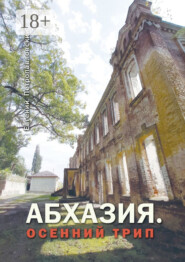

Порт-Артур – военный, флотский город-крепость. Многие в описываемое время сравнивали его с Севастополем, подразумевая тем самым, что Порт-Артур столь же недоступен для врага и готов подтвердить эту репутацию.

Военный инженер Михаил Иванович Лилье, к началу боевых действий уже шестой год служивший здесь, после первых выстрелов начал вести «Дневник осады «Порт-Артура». Вот одна из его записей:

«За несколько дней до начала войны я разговорился случайно с приказчиком одного из японских магазинов Артура. Японец на мой вопрос, как он думает, что мы будем делать в случае объявления войны, хихикая, ответил: „Начнёте одних генералов заменять другими“. Тогда я на эти слова как-то не обратил особенного внимания, а теперь с каждым днём приходится на деле убеждаться, что японец был совершенно прав. До сих пор мы только и делаем, что меняем генералов».

Следует добавить, что и взаимоотношения между генералами оставляли желать лучшего. Отсутствие должного взаимодействия между военачальниками не могло не сказаться на ходе боевых действий.

Комендантом Порт-Артура был Анатолий Михайлович Стессель. В середине февраля его назначили начальником Квантунского укреплённого района, а комендантом в город прислали Константина Николаевича Смирнова. Два амбициозных и самолюбивых генерала никак не могли поделить власть и непрестанно интриговали друг против друга. Соответственно, в соперничество включились и их подчинённые, что до самого исхода противостояния вносило неразбериху в организацию обороны города. Кроме того, подчас доходило до полного раздрая между флотским и сухопутным начальством: каждый норовил перетянуть одеяло на себя.

А в подковёрную борьбу между Стесселем и Смирновым оказались втянутыми даже сотрудники городской газеты «Новый край». Не по причине какой-то особенной ангажированности её редактора, полковника Петра Александровича Артемьева: просто Стессель непрестанно вмешивался в работу военных репортёров, поучал и указывал, что и как надо писать, обзывал их шпионами и всячески демонстрировал своё пренебрежение к представителям прессы, таким образом волей-неволей толкнув их в лагерь генерала Смирнова. «Это было настоящее самодержавие, странное, капризное, своевольное царствование человека, не обладающего ни умом, ни административным тактом, ни смелостью, ни знаниями», – так охарактеризовал поведение Стесселя Филипп Петрович Купчинский, один из корреспондентов «Нового края».

Между тем маховик войны раскручивался, жертвы множились, и японцы, пользуясь нерасторопностью российского генералитета, усиливали натиск на Порт-Артур с моря.

Ниже приведу избранные места из дневника М. И. Лилье, вполне передающие воспалённую, грозовую и вместе с тем по-русски безалаберную атмосферу первого месяца боевых действий.

30 января:

– Это каким же образом?

– Да мало ли. Война-то много пользы может принесть, если к ней подойти с умным расчётом. Как минимум победа не обойдётся без контрибуций. На них одних можно построить народное благосостояние на поколение вперёд. Землицы, опять же, не помешает прихватить в Маньчжурии. Это же, понимаете ли, выход на новые просторы.

– Вот так фунт! Куда ещё нам? Чай и своих просторов хватает. Собственную землю едва достаёт сил у крестьянина обихаживать.

– Оно, может, и так, да от излишка не резон отказываться, ежели тот сам плывёт в руки. Главное взять территории, а далее пусть хоть плевелом зарастают, не беда.

– Тоже верно. В конце концов, не мы на япошек напали. Вот пускай теперь откупаются, дабы впредь не совались.

– Совершеннейшая правда. Разок обожгутся, и запомнят науку: станет им неповадно.

– А всё же, боюсь, лёгкой прогулки в Маньчжурии у нас не получится. Японцы-то уже вовсю высаживаются в Корее.

– Пускай себе высаживаются. Им-то близко, а нашим подкреплениям переться на край света, к чёрту на кулички: такая даль – шутка ли! Но я полагаю, что нам и спешить особенно не следует. Будет хорошо, если японские войска углубятся куда-нибудь подальше в дебри. Тогда будет сподручнее их как следует припереть и раздавить.

– А если не станут углубляться? К примеру, займут порты и двинутся на Порт-Артур?

– Вздор.

– Почему же?

– Потому что это совершенно исключено, Артур им не по зубам. Там они завязнут до пришествия господня, а наша армия успеет подойти и ударить им в тыл. Тихоокеанская эскадра, опять же, не преминет нарушить коммуникации противника: оставшись без снабжения, чай много не навоюешь.

– Будем надеяться, что наши генералы и адмиралы в мирные годы не зря ели свой хлеб: подготовились.

– Да и нижние чины не лаптем щи хлебают.

– Что и говорить, весь народ у нас геройский. Всенепременно справимся в лучшем виде! Турок разбили, а чем япошки лучше? И те, и другие – азиаты!

– Спору нет…

– Вот я и говорю: стратегия – дело второе. Как бы там ни обернулось, в любом случае наша возьмёт!

В Санкт-Петербурге возбуждённо пузырились массовые патриотические манифестации, завершавшиеся шествиями к Зимнему дворцу с пением «Боже, царя храни». В Москве и в других городах обширной Российской империи тоже состоялись народные сходки, вокально-литературные вечера и манифестации под победными лозунгами. Городские думы, земские и дворянские собрания составляли духоподъёмные верноподданнические адреса на высочайшее имя. Валерий Брюсов, напитавшись всеобщим воодушевлением, сочинил грозное стихотворение «К Тихому океану»:

Снилось ты нам с наших первых веков

Где-то за высью чужих плоскогорий,

В свете и в пеньи полдневных валов,

Южное море.

Топкая тундра, тугая тайга,

Страны шаманов и призраков бледных

Гордым грозили, закрыв берега

Вод заповедных.

Но нам вожатым был голос мечты!

Зовом звучали в веках её клики!

Шли мы, слепые, и вскрылся нам ты,

Тихий! Великий!

Чаша безмерная вод! дай припасть

К блещущей влаге устами и взором,

Дай утолить нашу старую страсть

Полным простором!

Вот чего ждали мы, дети степей!

Вот она, сродная сердцу стихия!

Чудо свершилось: на грани своей

Стала Россия.

Брат Океан! ты – как мы! дай обнять

Братскую грудь среди вражеских станов.

Кто, дерзновенный, захочет разъять

Двух великанов?

Японцев в прессе продолжали называть «косорылыми» и «макаками». Позднее в русской армии получит распространение горько-ироничная поговорка: «Японцы – макаки, да и мы кое-каки»… Но это будет потом, а пока «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Японцы усвоили технику европейского управления и производства, но далеко ещё не сделались культурной нацией, это доказывается тем, что они не имеют потребностей культурного человека, физических и духовных…».

В ту пору довольно немного находилось противников войны с Японией. Таких, как Лев Толстой и Максим Горький. Последний, впрочем, не сразу в полной мере проникся трагизмом надвигавшихся на страну событий и порой даже юморил на «японскую тему». Так, в письме к Леониду Андрееву он сочинил гротескный сюжет: «…Снилось мне потом, что будто мы с тобою, Леонидка, – с разрешения цензуры – вдруг женились на японках, и у нас через неделю было сорок штук ребят. Услыхав об этом факте, и чудесном и полезном, сам японский император трое суток хохотал».

Впрочем, в захлестнувших российские города патриотических манифестациях зоркий взгляд будущего классика соцреализма разглядел фальшь и срежиссированность: «Здесь расцветает патриотизм, а почему – понять невозможно. Потому что бьют? Ходят по улицам толпы мальчишек и орут – ура! Потом к ним присоединяются взрослые – в большинстве люди странного вида и тоже орут. Вдруг – является оркестр военной музыки и играет. Откуда оркестр? Почему он свободно странствует по городу? Всё это непонятно и таинственно»…

***

Главнокомандующим российскими вооружёнными силами в Маньчжурии был назначен наместник императора на Дальнем Востоке Евгений Иванович Алексеев. А на должность командующего сухопутными силами император поставил генерала Алексея Николаевича Куропаткина.

Получилось своего рода двоевластие, которое не могло не сказаться на деле: наместник старался побудить генерала к более активным шагам на фронте, Куропаткин же предпочитал придерживаться отступательной тактики Барклая де Толли. Оттого разногласия между ними были неизбежны.

Шестидесятилетний контр-адмирал Евгений Иванович Алексеев – по слухам, внебрачный сын Александра II – являлся одним из главных сторонников «маленькой победоносной войны» с Японией и русской экспансии на Дальнем Востоке. К сожалению, контр-адмирал не имел ни малейшего понятия о боевых действиях на суше.

Алексей Николаевич Куропаткин прославился тем, что во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов входил в круг ближайших боевых сподвижников Михаила Дмитриевича Скобелева. Знаменитый Белый генерал[9 - Белый генерал – прозвище М. Д. Скобелева, которое он получил за появление в сражениях на белом коне и в белом мундире.] отзывался о своём подчинённом следующим образом: «Он очень хороший исполнитель и чрезвычайно храбрый офицер… Он храбр в том смысле, что не боится смерти, но труслив в том смысле, что он никогда не в состоянии будет принять решение и взять на себя ответственность».

Скобелев оказался прав. Неплохой администратор и храбрый офицер, Куропаткин отнюдь не блистал способностями полководца. Ещё недавно, в бытность свою военным министром, генерал в бодрых реляциях утверждал, что Япония к войне не готова, а русский Дальний Восток превращён в «нерушимый Карфаген». Теперь же русская армия отступала под натиском «макак», ожидая подхода войск, растянутых по огромным пространствам Сибири. Однако из-за низкой пропускной способности Великого Сибирского пути подкрепления, направленные на фронт из европейской части России, достигли Дальнего Востока лишь через три месяца после начала боевых действий. За это время японцы успели многое: потопив крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец», они продолжали высаживать в западной Корее армию генерала Тамэмото Куроки – и, нарастив её численность до сорока двух тысяч человек, захватили власть в Сеуле и взяли под стражу корейского императора; затем заняли Пхеньян, а в конце марта вышли к корейско-китайской границе.

***

Порт-Артур – военный, флотский город-крепость. Многие в описываемое время сравнивали его с Севастополем, подразумевая тем самым, что Порт-Артур столь же недоступен для врага и готов подтвердить эту репутацию.

Военный инженер Михаил Иванович Лилье, к началу боевых действий уже шестой год служивший здесь, после первых выстрелов начал вести «Дневник осады «Порт-Артура». Вот одна из его записей:

«За несколько дней до начала войны я разговорился случайно с приказчиком одного из японских магазинов Артура. Японец на мой вопрос, как он думает, что мы будем делать в случае объявления войны, хихикая, ответил: „Начнёте одних генералов заменять другими“. Тогда я на эти слова как-то не обратил особенного внимания, а теперь с каждым днём приходится на деле убеждаться, что японец был совершенно прав. До сих пор мы только и делаем, что меняем генералов».

Следует добавить, что и взаимоотношения между генералами оставляли желать лучшего. Отсутствие должного взаимодействия между военачальниками не могло не сказаться на ходе боевых действий.

Комендантом Порт-Артура был Анатолий Михайлович Стессель. В середине февраля его назначили начальником Квантунского укреплённого района, а комендантом в город прислали Константина Николаевича Смирнова. Два амбициозных и самолюбивых генерала никак не могли поделить власть и непрестанно интриговали друг против друга. Соответственно, в соперничество включились и их подчинённые, что до самого исхода противостояния вносило неразбериху в организацию обороны города. Кроме того, подчас доходило до полного раздрая между флотским и сухопутным начальством: каждый норовил перетянуть одеяло на себя.

А в подковёрную борьбу между Стесселем и Смирновым оказались втянутыми даже сотрудники городской газеты «Новый край». Не по причине какой-то особенной ангажированности её редактора, полковника Петра Александровича Артемьева: просто Стессель непрестанно вмешивался в работу военных репортёров, поучал и указывал, что и как надо писать, обзывал их шпионами и всячески демонстрировал своё пренебрежение к представителям прессы, таким образом волей-неволей толкнув их в лагерь генерала Смирнова. «Это было настоящее самодержавие, странное, капризное, своевольное царствование человека, не обладающего ни умом, ни административным тактом, ни смелостью, ни знаниями», – так охарактеризовал поведение Стесселя Филипп Петрович Купчинский, один из корреспондентов «Нового края».

Между тем маховик войны раскручивался, жертвы множились, и японцы, пользуясь нерасторопностью российского генералитета, усиливали натиск на Порт-Артур с моря.

Ниже приведу избранные места из дневника М. И. Лилье, вполне передающие воспалённую, грозовую и вместе с тем по-русски безалаберную атмосферу первого месяца боевых действий.

30 января: