По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

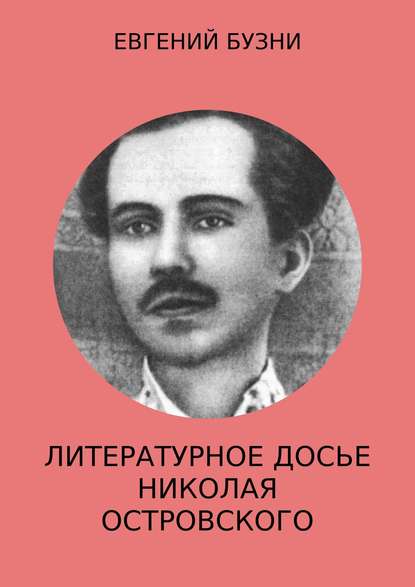

Литературное досье Николая Островского

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Будем жить ещё, Иван. Будем вместе топать.

И руки их не разнять. Их спаяла не просто дружба…»

Этими строками заканчивалась рукопись первой части книги, написанной в Мёртвом переулке.

Я спрашиваю Марка Борисовича:

– А как же получилось, что такая интересная глава и другие, не менее любопытные оказались выброшенными из первой публикации? Ответ был таким:

– В то время начальником Главлита нашего издательства, в журнальном секторе которого был двадцать один журнал, работала Клавдия Тимофеевна Свердлова, вдова первого председателя ВЦИК Я. М. Свердлова. Она прочитала рукопись и сказала: «Марк, одно дело, что было в жизни, другое – в литературе». Предложила сделать героя стойким, без отклонений. Мы, конечно, могли спорить, тем более что начальник Главлита СССР Борис Волин был моим хорошим знакомым. Однако мы посоветовались с Николаем и решили согласиться. Может, для того времени это и было правильно…

Мы открываем двери в нашу историю. Одна из них ведёт в мир Николая Островского. Мне удалось её лишь приоткрыть. И подлинная рукопись была откровением, исповедью писателя. Дверь ещё не распахнута".

В предыдущих главах нам удалось приоткрыть шире эту дверь. Продолжим же наши усилия.

Когда был начат роман?

На первый взгляд, вопрос довольно странный. Есть же свидетели. Есть многочисленные интервью писателя. Есть, наконец, письма автора романа.

Ну, вот давайте и рассмотрим все эти свидетельства.

Самым первым по времени знакомства таким свидетельством можно, наверное, считать воспоминания Марты Яновны Пуринь, коммунистки, работавшей в момент знакомства с Николаем Островским в газете "Правда". Вот что она писала, вспоминая о встрече с Островским в Новороссийске в декабре 1926 г.:

"Николаю предстояло решить сложный и трудный вопрос: как жить, чтобы быть полезным для общества? Теперь, когда он все больше и больше терял подвижность, надо было найти подходящую профессию или занятие, соответствующее его физическому состоянию. Об этом мы говорили несколько вечеров. Обсудили мы профессии, не требующие физического напряжения: статиста, нормировщика, чертежника, диспетчера, бухгалтера. Однако эти профессии все же обусловливались ежедневным передвижением в перегруженном транспорте. Пришлось отказаться от мысли работать на производстве или в конторских условиях. Я вспомнила, как хорошо и содержательно он вёл политические беседы. А почему бы ему не вести политзанятия с комсомольцами? И ещё вспомнила, как красочно рассказывал он боевые эпизоды из своей жизни. А почему бы ему не написать об этом? Николай согласился с моим предложением. То, что он напишет, я просила прислать мне в Москву для передачи кому-либо из журналистов для литературной обработки. В случае удачи это было бы пробой пера и дополнительным источником средств к существованию, в которых он в то время так нуждался".

Таким образом, Марта Пуринь утверждает, что сама предложила Островскому начать писать, и он согласился с её предложением. Отсюда можно сделать вывод, что у двадцатидвухлетнего Николая здесь в Новороссийске зародилась мысль о литературном творчестве, воплотившаяся через шесть лет в роман. Однако здесь мне бы хотелось сделать небольшое отступление, сказав о воспоминаниях, как таковых.

Пуринь опубликовала процитированные мною строки в 1974 г. в сборнике воспоминаний о Николае Островском, то есть почти через пятьдесят лет после описываемых событий. Что можно вспомнить о днях, спустя пол сотни лет, если мы не в состоянии порой рассказать детально о том, что было два-три дня тому назад? Можно ли вспомнить о каком-то конкретном разговоре, если он не запал в душу чем-то особенным, оставшимся в памяти на всю жизнь? Но ведь Островский в 1926 г. ещё не был не только известным писателем, но и никак не мог претендовать на какую-либо известность. Он был обычным больным колясочником, которых было и в те времена много, и не мало сейчас.

Если бы за предложением Пуринь сразу последовало продолжение, то есть Островский стал бы писать, посылать девушке рукописи, она бы их передавала кому-то, как обещала, тогда бы это вполне могло запомниться и подтверждалось бы другими фактами. Но судьбами в мире управляют не сослагательные наклонения с частицей "бы", а конкретные факты, имеющие место в конкретный период времени. В данной же ситуации всё пока ограничивается этим коротким воспоминанием, написанным гораздо позже того, как Островский стал широко известным писателем. Тут уж чего только не вспомнишь, о чём мы ещё поговорим.

Письма Николай Марте писал, но они, как я уже говорил в предыдущей главе, не найдены. Вполне возможно, что Марта не считала нужным их сохранять, не предполагая, какое они могут иметь значение в будущем. Ведь далеко не все люди являются любителями накапливать письменные архивы. Поэтому воспоминания современников, написанные по истечении большого времени, далеко не всегда являются истинным отражением происходившего. Зачастую на эти воспоминания огромное влияние оказывают конъюнктурные соображения того времени, когда они пишутся. И говорю я это совсем не для того, чтобы не доверять полностью воспоминаниям, но с единственной целью предупредить читателя, что к любым материалам такого характера надо подходить весьма осторожно, пропуская их в своём сознании через сито не то чтобы недоверия, а здравого сомнения, требующего дополнительных подтверждений.

Давно известно, что крёстным отцом в литературной биографии Николая Островского называют Иннокентия Павловича Феденёва, видного советского работника, участника Октябрьской революции, за то, что именно он принёс некогда в издательство "Молодая гвардия" рукопись романа своего больного товарища и способствовал её публикации.

Прочитаем внимательно некоторые строки его собственных воспоминаний на эту тему. Феденёв знакомится с Островским в 1926 г. в Евпаторийском санатории "Мойнаки", где любит играть в шахматы с молодым разговорчивым коммунистом. Второй раз встречается с Островским в Сочи опять же в санатории, но теперь молодой человек не может составить компанию в шахматной игре по причине потери зрения. Говоря об этой встрече, Феденёв пишет:

"Лечение мацестинскими ваннами не внесло существенных изменений в здоровье Островского. Он это чувствовал.

– Я лучше других знаю, что меня ждёт, – говорил Коля, – но не прекращу борьбы!

Он поделился со мной мыслью, что хочет писать книгу о том, что видел, участником чего был, книгу о первых комсомольцах, об их жизни и борьбе. Новое поколение комсомольцев должно учиться на примерах борьбы старшего поколения, как надо ненавидеть врага и как его побеждать".

Итак, от партийного старшего товарища Островского мы узнаём, что Николай в 1928 г. задумал писать книгу о комсомоле, о его борьбе за советскую власть. Это как бы подтверждает слова, сказанные Мартой Пуринь. Однако воспоминания Феденёвым были написаны в 1940 г. опять же после появления романа "Как закалялась сталь", последние три главы которой, по сути дела, являются действительно автобиографичными, поскольку событийный скелет этих глав, подтверждается соответствующими письмами Островского родным и друзьям, написанными именно в те годы, когда Островский не был писателем. Эти три главы писались Островским уже тогда, когда первая часть романа была опубликована и начинала получать широкое признание. Сюда, в седьмую, восьмую и девятую главы второй части попадают в качестве героев романа почти все, с кем познакомился Островский в период лечения в санаториях и жизни в Новороссийске и Сочи. И оказалось довольно непростым делом установить, описывают ли в своих воспоминаниях родные и друзья того периода то, что было на самом деле, или, может быть, непроизвольно отражают в своих рассказах факты, взятые со страниц романа. Многое современники могли подзабыть, а страницы романа постоянно напоминают. И при этом легко забывается, что роман, о чём писал и сам Островский, допускает выдумку и не является точным отражением фактических событий.

Примерно в то же время в Сочи в санаторий № 5 на Старую Мацесту приезжает Александра Алексеевна Жигирева, член партии с 1911 г., участница Октябрьской революции в Петрограде. Она знакомится с Островскими и так вспоминает о первой с ним встрече, выросшей в большую дружбу:

"Я часто приходила к Коле, моему младшему братишке, и мы подружились. Он рассказал мне о своей болезни, о работе в комсомоле. Горевал, что его первый литературный труд затеряла почта. Я убеждала его после лечения снова заняться этой работой, хотя мне и в голову не могло прийти, что он станет писателем. Я видела в лице Островского молодого члена партии, потерявшего в годы гражданской войны здоровье и всемерно боровшегося с трудностями. Хотелось всеми силами избавить его от болезни, вернуть к активной жизни".

Таким образом, по словам Жигиревой, Островский упоминал о том, что уже писал что-то, но рукопись потеряла почта. Стало быть, он куда-то посылал свой первый литературный труд? Но почему об этом он не сказал тогда же Феденёву, с которым делился творческими замыслами? Почему об этом ничего не пишет в своих воспоминаниях Раиса Порфирьевна, которая в это время должна была быть самым близким человеком Николаю? О них двоих она вспоминает следующее:

"В ноябре 1926 года мы с Николаем поженились, хотя первое время мы вынуждены были скрывать это от отца, так как их отношения с Николаем как-то не сложились и с каждым днём обострялись. О нашем браке знали только мама и сестра. Мы ещё не знали, где и как, на какие средства будем жить. Но молодости свойственен оптимизм. Мы мечтали о нашем счастливом будущем. Не хотелось верить, что человек в 22 года будет побеждён болезнью. Николай не терял надежды вернуться к комсомольской работе. А пока наше сегодня было трудным".

И никаких упоминаний о желании мужа писать книгу или о том, что он уже пишет. Да и мог ли он этим заниматься в тот период, когда болезнь только-только уложила его в постель? В письме А.П.Давыдовой 22 октября 1926 г. Островский пишет о своём здоровье:

"Если вернутся силы хоть немного, буду работать. А если нет, то надо будет подумать. Что дальше. У меня, Галочка, одна печаль – это позвоночник. Он разболелся вдрызг, и всё остальное кажется мелочным в сравнении с ним. Задыхаюсь по ночам буквально. На спине не могу лежать из-за рук и ног, а на боку страшно больно. Сам поворачиваться не могу никак, меня поворачивают. Ходить почти не могу. 10 шагов в день и то с большим трудом. Спондилит настоящий, только ещё не ясно какой…

Много нужно воли, чтобы не сорваться раньше срока. Бывают и невесёлые дни, когда всё кажется тёмным, но в основном контроль есть. Слишком тянет жизнь с её борьбой и стройкой, чтобы пустить себя в расход. Живёшь вечно новой надеждой, что хоть как-нибудь, но буду работать".

Оптимизм, всегда присущий Островскому, мы в письмах этого времени видим, но ни одного слова о собственном творчестве пока нет. Более того, в письме своему брату Дмитрию 2 ноября 1926 г. Николай очень конкретно говорит об отсутствии каких-либо идей:

"А я креплюсь, не падаю духом, как сам знаешь, не волыню, а держусь сколько могу… Пиши о своих делах всех и прочем, а я бы написал о делах, да их нет, так что сядешь писать, да не знаешь о чём. День похож на день".

И в то же время в книге Раисы Порфирьевны Островской "Николай Островский", выпущенной "Молодой гвардией" в серии "Жизнь замечательных людей" именно этот период жизни будущего писателя, после его возвращения из санатория "Горячий Ключ" описывается следующим образом:

"Невесёлым было наше возвращение в Новороссийск.

Серные ванны жесточайшим образом обманули наш ожидания.

Врачи утешали, говорили, серные ванны должны сказаться позднее и улучшение должно наступить по меньшей мере через месяц. Советовали на другой год продолжить лечение в Мацесте.

Несмотря на своё тяжёлое состояние, Николай неизменно повторял:

– Ничего, всё это мелкие кочки на жизненной дороге, всё это временно. Пройдет!

Но по его сдвинутым бровям было видно, что всё это он говорит только для нас.

Чтобы заглушить физическую боль, он всё больше и больше погружался в книги. В ясную, хорошую погоду мы выносили его во двор. Здесь, в тени акаций, на

складной деревянной кровати он проводил дни. Чтоб скрыться от любопытных глаз, между двумя деревьями протягивали верёвку, на неё вешали простыню.

Сюда же по вечерам собиралась молодёжь. Тогда этот уголок оживал. Споры, шутки, смех, пение, игра на мандолине и гитаре не смолкали.

Осенью в свой распорядок дня Николай включил новую графу: «писание». «Писанию» теперь отводилась большая часть дня, примерно часа четыре. Что подразумевалось под «писанием», оставалось нам неизвестным. Каждое утро после завтрака Николай просил дать ему чернила, вынимал из-под подушки объёмистую тетрадь и начинал писать.

Что он писал, никто не знал, а когда я просила показать мне таинственную тетрадь, Николай шутил:

– Ну, какая ты любопытная, прямо, как женщина! Я веду дневник, как тот Квасман в больнице, о котором я рассказывал, помнишь? Хочешь, почитаю?

Николай раскрывал тетрадь и, неестественно быстро бегая зрачками по странице, читал: «…27 ноября. Здоровье Островского ничего себе, большой палец на левой ноге ещё шевелится, но в больницу Островский не хочет». «28 ноября. Аппетит у Островского хороший, съел три котлеты, хотел ещё одну, но жена не дала, говорит: тебе в твоём лежачем состоянии есть вообще вредно, а сама по своему ходячему положению слопала семь…»

Я хохотала, а Николай быстро прятал написанное.

Иногда он так увлекался писанием, что трудно было оторвать его к обеду. В таких случаях раздражался, требовал, чтобы к нему не приставали с «идиотскими обедами», и обещал, закончив через несколько дней работу, отобедать сразу за всё упущенное время.

Как-то утром Николай вручил мне объёмистый запечатанный пакет. Я даже не видела, когда и кто подавал ему клей и когда Николай запечатывал таинственную тетрадь.

– Вот отправь, Раюша, только сделай это сейчас же, – попросил он. Адрес тоже был написан его рукой. Крупно: «Город Одесса». Кому персонально, не помню.