По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

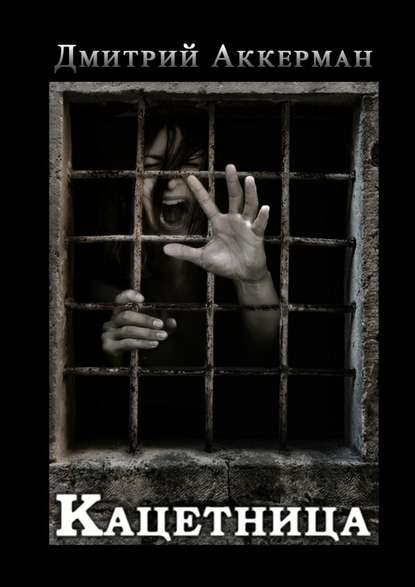

Кацетница

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Да нет, если ходить можешь – значит, не сильно. Ты же еще школьница?

– Да.

– Вот гады, никого не жалеют. Сознавайся сразу во всем, а то все равно признание выбьют, еще и изуродуют.

– А если признаешься – в лагеря отправят. В Сибирь, – вмешалась женщина возраста моей мамы, с умным интеллигентным лицом.

– Лучше в лагерь, чем так, – убежденно сказала девушка. – А в чем тебя обвиняют?

– Говорят, что моя мама – польская шпионка.

– Тогда лучше сознайся. Все равно они ее заставят это подписать. А так целой останешься.

– Я не смогу. Это грех – так лгать про маму.

В камере раздался грустный смех. Потом кто-то из полумрака произнес хриплым страшным голосом:

– Лгать – это не грех. Вот так мучить людей – это грех.

– Тебя не насиловали? – спросила девушка шепотом.

– Нет… – испуганно ответила я.

– Значит, будут. Терпи.

Я в ужасе зажмурилась. Господи, этого я точно не вынесу. Вот этот скот… Меня, такую чистую и невинную…

Как выяснилось, спали в камере по очереди. Без очереди нары давали тем, кого приводили с допросов – избитых, окровавленных, иногда не способных идти самостоятельно. Меня тоже сразу положили на свободное место, хотя я и выглядела по сравнению с остальными очень даже неплохо. Страшнее всего было смотреть на еще не старую, но очень изможденную женщину с седыми волосами, у которой от лица осталась одна сплошная короста. Мне не верилось, что со мной могут сделать так же.

В камере почти все были взрослыми, только девушка, которая сразу заговорила со мной, была немного меня старше. Ее звали Мирослава, она только что закончила школу. Арестовали ее за то, что ее брат был в ОУН, и обещали расстрелять, если брата не поймают или он не сдастся.

Она все рассказала про брата после первого же допроса, однако ее все равно водили на допрос каждый день. Через некоторое время после того, как меня привели в камеру, ее опять забрали и втолкнули в камеру часа через два – бледную и не стоящую на ногах. Ей сразу уступили место рядом со мной. Она рухнула на нары, долго плакала, уткнувшись лицом в доски. Я сочувственно смотрела на нее. Свежих побоев на ней не было видно, поэтому я осторожно спросила:

– У тебя что-то болит?

– Опять ее насиловали, – за нее ответила какая-то женщина.

Мирослава молча кивнула.

– Всей толпой собираются, и по очереди… – продолжала женщина. Мирослава вздрогнула и зарыдала.

– Тихо вы, будете сейчас девчонке душу травить, – прикрикнул кто-то.

Я в ужасе замерла. О таком скотстве я даже не могла себе позволить подумать. А тут – наяву, вот она, лежит рядом…

Глава 5. 1940

Оксану не трогали еще три дня. Женщин уводили и приводили, кого-то забирали насовсем, кто-то появлялся новенький. А про нее как будто забыли.

Оксана освоилась в камере, хлебала жидкую баланду, сочувствовала возвращающимся с допросов – избитым и покалеченным. Утешала как могла красавицу Мирославу, которую русские таскали к себе каждое утро. Мерзла по ночам в своей ночнушке, обливалась холодным потом днем. Многие узницы были одеты так же, как и она – будучи арестованы посреди ночи.

На третью ночь вся камера проснулась от жуткого хрипа Мирославы. Она барахталась у стены, пытаясь судорожно дотянуться до пола ступнями ног. Ее сняли, успокоили, однако Оксана до утра слышала ее судорожные всхлипы. И про себя решила: случись такое с ней – она не будет будить всю камеру…

После бессонной ночи Оксану вызвали на допрос. На этот раз ее допрашивал культурный худощавый мужчина, похожий на учителя. Он опять спрашивал фамилию и национальность, а потом сказал:

– Ну все, Оксана. Мама твоя призналась во всем, теперь осталось признаться тебе.

– Как созналась? – растерялась Оксана.

– Вот так, – он придвинул к ней мелко исписанный листок. Мамин почерк она узнала сразу. Правда, он был очень неровный, как будто мама торопилась. Она писала, что состоит в польской шпионской организации, в той же, в какой состоит папа, и долгое время работала против русских.

Оксана долго сидела, тупо глядя на листок.

– Ну, прочитала? – наконец спросил следователь.

– Да.

– Тогда садись, пиши, что ты все знала про маму. И тогда тебя выпустят.

– Нет.

– Что нет?

– Не буду писать. Я ничего не знала.

– Понятно. Тогда мы тебя посадим как ее соучастницу.

– Я не буду писать.

– Хорошо. Увести.

Оксану опять кинули в камеру.

За эти дни она немного сдружилась с несчастной Мирославой. Они часто лежали вместе, обнявшись, и шептались о прошлых временах. Оксану еще несколько дней не трогали, зато Мирославу уводили каждое утро, и каждый раз она возвращалась, еле держась на ногах.

Мучимая страхами, Оксана как-то раз спросила у нее:

– Мира, это… сильно больно?

– Первый раз – сильно. А сейчас… это не больно, это мучительно. Они издеваются. Заставляют делать разные вещи, пихают туда разное…

– Господи, неужели он их не покарает?

– Не знаю, Оксана. Я знаю только то, что я так больше не могу.

В один из вечеров опять вызвали Оксану. На этот раз был ее первый следователь, который ее избивал. Разговор он начал сразу с крика:

– Это опять ты, сука! Я уже за тебя все написал – садись и подписывай быстро!