По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

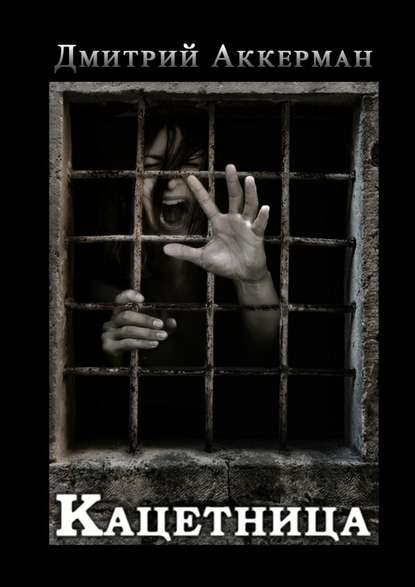

Кацетница

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Она сначала мотнула головой, потом вдруг поняла, что от мамы и вообще от прежней жизни у нее не осталось совсем ничего, кроме ключа от их квартиры, висевшего теперь на шее как талисман. Протянула руку и взяла папины часы.

Он ушел в ночь, даже не помывшись в бане, зато забрав весь хлеб, горилку и сало. Оксана не спала до утра, проплакав все глаза и обнимаясь с папиными часами. Она вдыхала идущий от них запах, и думала попеременно то о папе, то о Дмитрии – который за это время превратился в ее мыслях из реального человека в какой-то полумифический образ.

А через несколько дней ей пришлось прятаться в лаз. Как она выяснила позже, отряд чекистов искал не ее и даже не папу, а вообще ОУНовцев, однако каждую хату буквально выпотрошили наизнанку. У бабушки разбили несколько крынок, поэтому она долго потом ругалась в адрес русских шепотом такими словами, которые мама всегда запрещала ей даже слушать. Чекисты искали весь день, и весь день Оксана лежала в лазе, на удобной подстилке, сооруженной дедом. Сначала она тряслась от страха, потом успокоилась и заснула, потом проснулась, когда чекисты полезли в подполье, и снова тряслась. А потом она захотела в туалет и долго мучилась, пока наконец дед не стукнулся условным стуком в крышку лаза.

После обыска дед сказал, что ее, похоже, никто не ищет – а потому она может не сильно прятаться, только русским все равно лучше глаза сильно не мозолить. Да и деревенским тоже – хотя в деревне вроде все свои, но некоторые из деревенских уже поговаривают о том, что можно пойти и в колхоз, а раз так – то могут и сообщить о том, что она из Львова. Вообще, вопрос с колхозом был одной из главных тем разговоров деда с бабушкой, чем они несказанно надоели Оксане. Дед настаивал на том, чтобы убить корову и лошадь, пока их не отобрали, бабушка же плакала при этих словах и называла деда извергом – а поплакав, соглашалась скорее отдать лошадь в ОУН, а корову спрятать в лесу, чем убивать. Правда, ОУН было теперь не найти, даже слухи об их действиях до них не доходили.

Едва начало пригревать солнце, в село приехали какие-то русские в сопровождении нескольких милиционеров. Всех деревенских согнали на центральную площадь. Оксана тоже пошла. Как оказалось, началась запись в колхоз. Сначала один из приезжих долго говорил, забравшись на грузовик, о том, как хорошо будет в колхозе. Оксану удивило, что говорил он на галицийском наречии, и очень хорошо, видимо, был из своих. До сих пор она думала, что никто из местных никогда не пойдет на работу к русским, но тут поняла, что ошибалась. Потом его сменил другой, который говорил уже на чисто украинском языке, слишком правильно, чтобы быть украинцем. Говорил о том, что кто не пойдет в колхоз – тот может считать себя врагом, и народ с ними долго церемониться не станет. На этих словах хлопец, стоявший за спиной Оксаны, сплюнул и прошептал:

– Ну доживи до ночи, гад.

Оксане стало почему-то смешно – она обернулась, встретилась с хлопцем глазами, и они оба чуть не расхохотались от глупости русских.

Тем не менее запись в колхоз началась – к удивлению Оксаны, записалась почти четверть собравшихся. Потом, лежа в постели и вполуха слушая привычные споры деда с бабкой, она подумала, что многие, вероятно, просто испугались.

Несмотря на угрозы, приехавших ночью не убили и не пожгли – наверное, потому, что они ночевали в доме старосты, дядьки Грицько, уважаемого и очень мирного человека.

Через неделю приехал председатель колхоза – одетый как чекист, хотя и украинец, но не местный, откуда-то с востока. Он тоже поселился у старосты, пока колхозники строили два дома – один для председателя, а второй для правления колхоза. А еще через неделю дед плюнул, собрался и в ночь увел лошадь в лес. Корову не повели – она ждала теленка.

Оксана долго думала, куда он мог увести скотину, и не придумала ничего лучше, чем дальний хутор за болотом, куда они с отцом ходили года два назад и где отец с дедом косили сено. Там уже давно никто не жил, но место было красивое и удобное, хотя и окруженное со всех сторон болотом. Ее беспокоило, чем будет питаться корова, если ее тоже туда увести, да и для умной лошади, несмотря на раннюю весну, корма еще маловато.

Она порой удивлялась сама себе, как быстро вжилась в деревенскую жизнь, прониклась местными заботами, и совсем забыла про город. Хотя иногда, украдкой, она представляла себе прошлое – красивых маму и папу, музыку, гостей, танцы…

На центральной площади повесили репродуктор, и теперь он целый день орал – то какие-то речи на русском языке, которые Оксана даже не слушала, то песни. Среди них были и очень красивые, и иногда Оксана подолгу стояла во дворе, тихонько подпевая. Пальцы просились играть, хотя она и боялась, что все забыла за это время.

Вскоре председатель колхоза начал ходить по хатам и уговаривать всех остальных вступать в колхоз. Он ходил сначала один, но как-то раз в полумраке, выйдя из одного двора, получил оглоблей по голове, после чего всегда был в сопровождении двух крепких колхозников. Впрочем, до их дома он так и не дошел.

Оксана проснулась посреди ночи от отсветов на потолке. Вскочила, схватилась за заколотившееся сердце, путаясь в ночнушке, подбежала к окну. Со стороны площади виднелось зарево. Она кинулась было одеваться, но ее перехватил дед:

– Стой, куда побегла. Чего там смотреть-то, и так все понятно – колхоз пожгли.

Судя по спокойствию деда, он знал, что этим все и кончится.

Утром у пожарища собралась вся деревня. Сгорел дом председателя и правление, стоявшие рядом. Видимо, подожгли их одновременно, так как сгорели они до тла – правда, как рассказали Оксане деревенские девчонки, видевшие пожар, сами дома никто и не тушил, только следили, чтобы не занялись соседние хаты.

Председатель лежал на крыльце своего дома, обгорелый, с руками, прижатыми к груди. О том, что это был председатель, можно было догадаться только по остаткам сапог, кирзовых, которые местные никогда не носили. Все остальное представляло собой черную обгорелую массу. Сначала Оксана не поняла, как он не сгорел совсем, но соседская девчонка, годом старше, ей рассказала, что председатель выбежал на крыльцо, и в него выстрелили. Оттаскивать от пожарища его, конечно, никто и не подумал. Смотреть на обгорелый труп было страшно до тошноты, но Оксана никак не могла оторвать взгляд от того, что еще вчера было живым человеком, который ходил, говорил и пугал деревенских… Это зрелище еще долго стояло у нее перед глазами.

Постепенно толпа разошлась, а вскоре приехал отряд чекистов из Львова. Часть из них начала рассматривать место пожара, а остальные пошли по дворам. Дворов в Бобрках было много, поэтому до деда они дошли только к вечеру.

На всякий случай дед отправил Оксану в лаз, и, видимо, не ошибся. Когда она через два часа вылезла оттуда, то увидела, что в подвале опять все перевернуло, а дед бледен и молчалив. Несмотря на все расспросы, ни дед, ни бабушка ничего не сказали, и Оксана предположила, что чекисты могли искать ее.

Ночью она лежала и думала, как решить эту жизненную дилемму. С уходом ОУН деваться ей было некуда, но оставаться в Бобрках – означало подвергать риску бабушку и деда. К тому же, хотя на дворе и была весна, но по ночам еще было холодно, и она боялась просто замерзнуть в лесу.

Правда, она могла уйти на дальний хутор, к лошадке, но жить там одна она бы просто побоялась, да и вряд ли ей это разрешили.

Утром чекисты уехали, арестовав нескольких молодых мужчин. Как говорили, у них нашли оружие, и их теперь ждет расстрел. Вся деревня была напугана, женщины плакали, даже если несчастье не задело их семьи. Оксана тоже поплакала – мужчин было жалко, еще больше было жалко их детей.

После этого чекисты приезжали еще раз. Они больше не проходили по всем домам, а целенаправленно арестовали еще нескольких человек. Оксана не стала прятаться в лаз, где ей было тесно и скучно, а смешалась с толпой на площади и смотрела на происходящее. Как сказали женщины в толпе, видимо, кто-то из тех, кого арестовали раньше, не выдержал пыток и сдал тех, кто поджег дома и убил председателя.

На этот раз не обошлось без стрельбы. Она послышалась совсем неподалеку от центральной площади, от дома, куда направились чекисты. Отстреливался молодой парень, который залег на сеновале и был практически не виден чекистам. С первых же выстрелов он положил сразу троих, после чего чекисты попрятались и тоже открыли стрельбу.

С первыми выстрелами толпа разбежалась в разные стороны. Оксане было интересно, и она увязалась за двумя местными мальчишками, которые, как она услышала из их криков, рванули посмотреть на перестрелку поближе. Впрочем, близко им подойти не удалось – первый же чекист, лежавший в придорожной канаве, рявкнул на них так, что они кубарем посыпались под ближайший плетень. Однако и оттуда было все неплохо видно.

Было тихо, все как всегда, только не было вездесущих собак, которые мгновенно куда-то исчезли. Чекисты лежали не шевелясь, стоило любому из них приподнять голову, как с сеновала раздавался выстрел. В ответ чекисты делали тоже несколько выстрелов, и все опять замирало.

Во время одной из пауз чекист, лежавший недалеко от них, попробовал подбежать поближе. Он бежал вдоль улицы зигзагом, чтобы было труднее целиться – однако в него никто и не стрелял. Потом, когда он был совсем близко, раздался одиночный выстрел, и чекист упал на спину. Упал и больше не шевелился. Вокруг него в уличной пыли начало расплываться темное пятно.

– Попал, – радостно прошептал один из мальчишек. Оксану замутило. Она уже не хотела смотреть, но бежать назад не рискнула.

Кончилось все быстро. Видимо, кто-то из чекистов подобрался сзади и поджег сеновал. Вспыхнул он мгновенно. Стрелявший парень спрыгнул вниз, держа винтовку в руке, и тут же вокруг защелкали выстрелы. Больше он не поднимался. Мальчишки побежали смотреть, а Оксана, вытирая слезы, пошла домой.

Ей крепко попало от бабушки, которая обычно души в ней не чаяла. Бабушку можно было понять – как только началась стрельба, с улиц все исчезли, а Оксаны все не было.

Неприятности на этом не закончились. Через неделю приехал новый председатель, с виду рабочий, тоже откуда-то с востока. Он собрал сход, на котором сказал, что кто не пойдет в колхоз – может собираться в Сибирь.

Сибирь оказалась не шуткой. Первым делом отправили семьи арестованных мужиков. Из Львова снова приехал отряд чекистов, людям дали на сборы два часа, после чего погрузили на подводы и повезли – но не во Львов, а на ближайший полустанок. Сразу после этого народ дружно потянулся в дом к старосте, где поселился новый председатель.

Собрался и дед. Долго кряхтел, курил, вздыхал. Потом взял корову за кольцо и, провожаемый причитаниями бабушки, пошел прочь. Вернулся через час, без коровы, грустный, выпил горилки, перекрестился и сказал:

– Слава Богу, про лошадь не спросили.

Глава 10. 1941

Деда забрали чекисты. Я не успела спрятаться в лаз и сидела тихонько в чулане, а они все спрашивали у него, куда он девал лошадь, называли куркулем и обещали сослать вместе с бабушкой в Сибирь. Бабушка плакала.

Потом они посадили его в машину и увезли. Вместе с другими мужиками, которые тоже угнали свой скот на дальние хутора. Интересно, что никто не сдал чекистам, где они находятся. Наверное, все понимают, что в Бобрках потом не жить.

Мы с бабушкой остались совсем одни. Она теперь тоже состояла в колхозе и ходила каждое утро ухаживать за коровами, а на мне осталось все домашнее хозяйство. Конечно, теперь оно уже не было таким уж большим – двух свиней и кур тоже забрали в колхоз, остался один поросенок и несколько гусей. Но мне с непривычки с ними тоже хватало забот.

Зато потом, днем, можно было забраться в кусты, раздеться и поваляться на солнышке. И ни о чем, совсем ни о чем не думать.

Правда, не думать никак не получалось. Все время представлялась мама, работающая на каторге – такую каторгу я видела в книжке на картинках. Там бородатые мужики с какими-то гирями на ногах таскали тяжелые камни. Представить в такой роли маму мне никак не удавалось, но все равно хотелось все время плакать из жалости к ней.

Зато про папу думалось всегда хорошо. Я представляла, что он придет со своим отрядом, победит русских и всех освободит. И настанет добрая прежняя жизнь.

Мысли о Дмитрии у меня как-то странно преобразовались, и я представляла теперь не его, а какого-то светлого и солнечного мальчика, и когда я его видела, то внутри становилось очень тепло и хорошо.

А вечерами мы сидели с бабушкой на веранде и пили чай. Бабушка уставала в колхозе очень сильно, но говорила, что Бог все видит и накажет краснопузых, это она так русских называла, какой-нибудь холерой. Только вот дни шли за днями, а Бог никак их не наказывал…

Несколько раз я ходила на дальний хутор, смотреть, как там наша лошадь. Она была не одна – некоторые соседи тоже привели туда своих лошадей, поэтому одна я ходила только раз. Потом у нас подобралась хорошая компания из нескольких мальчишек и девчонок, и нашей главной задачей было выбраться из Боброк поодиночке и незаметно – а потом, в лесу, на узкой проселочной дороге, мы уже шли кучей, веселясь и не боясь никого.

Русские опасались соваться в лес, хотя все знали, что ОУН ушел. Правда, иногда русские проводили облавы, неизвестно на кого, и тогда издалека слышались выстрелы и лай собак. Но это было в другой стороне от дальних хуторов, и мы ничего не боялись.

Деревенские знали меня с детства и принимали в свою компанию, но все равно немного сторонились – да и я сама как-то стала замечать, что их простые игры и разговоры о всяких деревенских событиях интересуют меня все меньше. Говорить с ними о музыке или о картинах было невозможно, хотя они все были грамотные. В Бобрках была школа, но после прихода русских в ней стало еще хуже, чем во Львове. Половину учителей арестовали, кто-то уехал в Германию, а язык новых учителей деревенские ребята вообще не понимали. Поэтому в школу в тот год мало кто ходил.

А меня вообще в школу никто не посылал, да я и сама бы не пошла. В свою я еще, может, и вернулась бы, а сидеть в одном классе с деревенскими и смотреть, как они стараются сделать то, что мне дается легко и сразу – увольте. С мальчишками еще можно было побегать и поиграть в лесу, но вот учиться – нет.

Эх. Как-то там мои любимые подруги. Они уже обогнали меня на целый класс, пускай и в русской школе. Сейчас, наверное, ходят нарядные, в новой форме – из-за забора детдома мы видели, какая форма теперь в городских школах. У нас такая раньше была у гувернанток.