По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

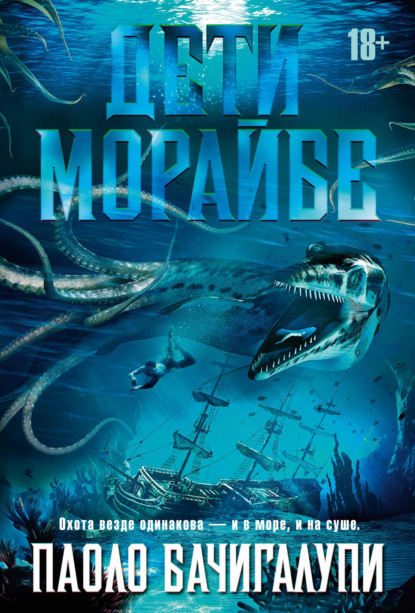

Дети Морайбе

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Вези в больницы. Но в разные. Ясно?

Она судорожно кивает.

– Вот и молодец. Соображаешь. – Старик отходит. – Поехали. Быстро! Жми!

Водитель трогает и теперь давит на педали куда старательнее. Головы троих пассажиров и человека за рулем подпрыгивают в такт кочкам. Хок Сен хмуро глядит им вслед: опять четверо. Что за проклятое число. Он упрятывает свою паранойю подальше и размышляет о том, как у него, старика, который шарахается от каждой тени, в эти дни вообще выходит продумывать каждый следующий шаг.

А не лучше, если Маи, Кит и Шримуанг будут кормить красноперых рыб в мутных водах Чао-Прайи? Не станет ли ему спокойнее, если их отрубленные руки и ноги обглодает стая быстрых карпов?

Четыре. Смерть.

Ему делается дурно при мысли о том, что больные находились совсем рядом. Он машинально вытирает ладони о штаны. Надо бы вымыть себя как следует хлорным отбеливателем – вдруг поможет. Рикша с зараженным грузом исчезает за поворотом. Хок Сен идет обратно на фабрику, где рабочие громко приветствуют друг друга и для проверки запускают на холостом ходу дребезжащие машины.

«Лишь бы случайное совпадение. Лишь бы обошло конвейер стороной».

17

Сколько уже ночей без сна – одна? Десять? Десять тысяч? Джайди сбился со счета. На небе луна – не сомкнуть глаз, солнце – накатывает дрема; их вечное движение отсчитывает дни и перечеркивает надежды. Череда бесполезных жертвоприношений и даров богам. Предсказатели пророчат, генералы заверяют: завтра, ну, через три дня уж точно. Есть сведения, что наказание смягчат, еще поговаривают о том, где она может быть.

Терпение.

Джай йен. Холодное сердце.

Все без толку.

В газетах – унизительные извинения, осуждение – все писано собственной рукой. Новые выдуманные признания в алчности и коррупции. Долг в двести тысяч батов, которые негде взять. В печатных листках – гневные передовицы, рассказы врагов о том, как он тратил краденые деньги на шлюх, на личный запас ю-тексовского риса, упрятанного подальше от чужих глаз. Бангкокский тигр – всего лишь очередной продажный белый китель.

Назначили штрафы, отобрали последнее. Сожгли дом: теща выла, сыновья – уже без фамилии – молча глядели на этот погребальный костер.

Отбывать наказание сослали подальше – в монастырь к Пхра Критипонгу, в леса, уничтоженные бежевым жучком, в пустошь, куда из Бирмы все время приходят новые эпидемии пузырчатой ржи; изгнали в дикий край размышлять над своей даммой. Сбрили брови, голова – как колено. Если повезет вернуться, до конца жизни отправят на юг охранять лагеря желтобилетников – самая позорная работа для рядовых белых кителей.

И ни намека о Чайе.

Жива? Погибла? Ее похитила Торговля или кто-то еще? Какой-нибудь джаопор, взбешенный его дерзким поступком? Или министерство природы? Или Пиромпакди, злой на Джайди за неуважение к протоколу? Ее хотели только украсть или убить тоже? Может, уже убили при попытке сбежать или она до сих пор сидит в душной бетонной коробке с той фотографии где-нибудь в заброшенной башне и ждет, когда ее спасет муж? Вдруг ее тело уже обглодали чеширы в глухом переулке или карпы-боддхи версии 2.3, этот успех министерских ученых? Только вопросы, и никаких ответов. Он кричит в колодец, где глохнут все звуки.

И вот Джайди сидит в совершенно пустом монашеском кути[73 - Кути – отдельно стоящая келья.] посреди храмового комплекса Ват-Бовоннивет и ждет решения Пхра Критипонга – возьмет ли тот его в свой монастырь на перевоспитание. На бывшем капитане белые одежды послушника, оранжевых ему не дадут никогда – он не монах, он отбывает наказание.

Джайди разглядывает поросшие мхом и плесенью бурые пятна на стенах. На одной нарисовано дерево бо, а под ним ищущий просветления Будда.

Все в мире – страдание.

Бо. Оно тоже ушло в историю. Министерство искусственно сохранило несколько штук – тех, что не рассыпались в труху под напором бежевых жучков. Эти насекомые полностью проедают узловатый ствол одного священного дерева, а потом роем перелетают на другое, третье…

Все приходит и уходит. Даже бо.

Джайди ощупывает бледные, изогнутые полумесяцем полоски над глазами, где раньше росли брови, – до сих пор не привык к отсутствию волос. Все меняется. Он рассматривает Будду и дерево бо.

«Я спал. Спал всю жизнь и ничего не понимал».

Но теперь от вида священного дерева в нем словно что-то встает ото сна.

Ничто не вечно. Кути – это клетка, клетка – это тюрьма. Джайди сидит в тюрьме, а те, кто забрал Чайю, сейчас живут всласть – пьют, веселятся, тискают шлюх. Все непостоянно – вот главное в учении Будды. Карьера, работа, жена, дерево – все может исчезнуть, все может стать иным. Изменение – единственная истина.

Джайди проводит пальцем по чешуйкам высохшей краски и думает, рисовал ли художник с живого дерева, повезло ли ему застать их, или переписывал с фотографии, делал копию копии.

Интересно, вспомнят ли через тысячу лет о том, что росло когда-то дерево бо? Будут ли знать праправнуки Нивата и Сурата и о других видах смоковницы, которых тоже больше нет? Поверят ли, что, кроме одного сорта тика и банановой пальмы, выведенной генхакерами «Пур-калорий», существовали тысячи других деревьев?

«Поймут ли, что нам не хватило ума и быстроты реакции спасти все, а потому приходилось выбирать?»

По улицам Бангкока ходят священники-грэммиты, проповедуют библию и рассказывают истории о спасении: о том, как бодхисатва Ной собрал на огромном бамбуковом плоту осколки гибнущего мира – всех животных, деревья и цветы, о том, как водил их по морю и искал сушу. Только где теперь бодхисатва Ной? Остался лишь Пхра Себ, который скорбит об утратах, но немногое может изменить, да глиняные будды в министерстве природы, что сдерживают наступающую воду благодаря одной лишь удаче.

Силуэт бо теряет очертания. Джайди смотрит на застывшего в медитации Будду сквозь слезы. Кто мог вообразить, что компании-калорийщики уничтожат все фиговые деревья, а с ними погибнет и бо? Единственное, что свято фарангам, – деньги. Он смахивает влагу с лица. Неразумно думать, будто может быть что-то вечное. Как знать – вдруг буддизм тоже когда-нибудь исчезнет?

Джайди встает, подбирает белые одежды и делает ваи в сторону обветшалого образа Будды, который сидит под исчезающим бо.

Снаружи ярко светит луна. Редкие метановые фонари едва выхватывают из темноты дорожку, ведущую под переделанными генетиками тиковыми деревьями к монастырским воротам. Глупо пытаться ухватить то, что нельзя вернуть. Все когда-то умирает. Чайю он уже потерял. Это и есть перемены.

Ворота никто не охраняет. Все уверены, что бывший капитан будет покорно стенать и молить, хвататься за любую надежду вернуть жену, что позволит себя сломить. Джайди даже не уверен, есть ли кому-то дело до его судьбы. Он свою службу сослужил – подвел генерала Прачу под удар, заставил все министерство природы потерять лицо; есть Джайди, нет ли его – какая теперь разница?

Он шагает по полупустым ночным улицам Города божественных воплощений на юг, к реке, к Большому дворцу, навстречу огням, к дамбе, которая бережет Бангкок от наводнения, этого проклятия фарангов.

Впереди мерцают скаты храма Священного столпа, образы Будды проступают в отблесках горящих ароматических свечей. Здесь Рама XII провозгласил, что Крунг-Тхеп не будет покинут, не падет перед фарангами и их приспешниками, подобно Аютии, которая сдалась бирманцам столетия назад.

Под пение девятисот девяноста девяти монахов в шафрановых одеяниях король объявил, что город будет спасен, а защищать его отныне станет министерство природы – возведет могучие дамбы и водохранилища, которые уберегут людей от потопов в сезон муссонов и от штормовых волн. Крунг-Тхеп выстоит.

Джайди шагает и слушает монахов, чьи монотонные, никогда не умолкающие молитвы призывают мир духов на помощь Бангкоку. Было время, и он по дороге на работу падал ниц на холодный мрамор перед главным столпом, просил поддержки у короля, духов и всех неведомых сил, что населяли город. Столп, как волшебный талисман, вселял в него веру.

А теперь он идет мимо, даже не поворачивая к храму головы.

Все преходяще.

Джайди шагает дальше, к людным кварталам вдоль клонга Чароен. Тихо плещут волны. В этот поздний час уже никто не мутит темную воду шестом.

Впереди на одной из затянутых сеткой веранд мерцает свеча. Он подкрадывается ближе.

– Канья!

Его бывший лейтенант смотрит изумленно, тут же прячет эмоции, но Джайди успевает заметить потрясение: она видит обритого, безбрового, уже забытого человека, который улыбается, как сумасшедший, стоя перед ее домом. Капитан, которому даже весело от мысли о том, какое зрелище он собой представляет, снимает сандалии, привидением поднимается по ступеням, открывает сетчатую дверь и входит внутрь.

– Думала, вас уже услали в леса.

Джайди подбирает полы одежды, садится рядом и устремляет взгляд на зловонные воды клонга. В жидком лунном серебре блестит отражение мангового дерева.

– Монастырь, который согласился бы замарать себя присутствием такого, как я, еще надо поискать. Даже Пхра Критипонг не спешит брать врага министерства торговли.

– Сейчас только и разговоров что о растущей власти Торговли, – хмуро замечает Канья. – Аккарат вон уже в открытую говорит о ввозе пружинщиков.

– Вот так да… Фаранги – понятно, но Аккарат…

Она судорожно кивает.

– Вот и молодец. Соображаешь. – Старик отходит. – Поехали. Быстро! Жми!

Водитель трогает и теперь давит на педали куда старательнее. Головы троих пассажиров и человека за рулем подпрыгивают в такт кочкам. Хок Сен хмуро глядит им вслед: опять четверо. Что за проклятое число. Он упрятывает свою паранойю подальше и размышляет о том, как у него, старика, который шарахается от каждой тени, в эти дни вообще выходит продумывать каждый следующий шаг.

А не лучше, если Маи, Кит и Шримуанг будут кормить красноперых рыб в мутных водах Чао-Прайи? Не станет ли ему спокойнее, если их отрубленные руки и ноги обглодает стая быстрых карпов?

Четыре. Смерть.

Ему делается дурно при мысли о том, что больные находились совсем рядом. Он машинально вытирает ладони о штаны. Надо бы вымыть себя как следует хлорным отбеливателем – вдруг поможет. Рикша с зараженным грузом исчезает за поворотом. Хок Сен идет обратно на фабрику, где рабочие громко приветствуют друг друга и для проверки запускают на холостом ходу дребезжащие машины.

«Лишь бы случайное совпадение. Лишь бы обошло конвейер стороной».

17

Сколько уже ночей без сна – одна? Десять? Десять тысяч? Джайди сбился со счета. На небе луна – не сомкнуть глаз, солнце – накатывает дрема; их вечное движение отсчитывает дни и перечеркивает надежды. Череда бесполезных жертвоприношений и даров богам. Предсказатели пророчат, генералы заверяют: завтра, ну, через три дня уж точно. Есть сведения, что наказание смягчат, еще поговаривают о том, где она может быть.

Терпение.

Джай йен. Холодное сердце.

Все без толку.

В газетах – унизительные извинения, осуждение – все писано собственной рукой. Новые выдуманные признания в алчности и коррупции. Долг в двести тысяч батов, которые негде взять. В печатных листках – гневные передовицы, рассказы врагов о том, как он тратил краденые деньги на шлюх, на личный запас ю-тексовского риса, упрятанного подальше от чужих глаз. Бангкокский тигр – всего лишь очередной продажный белый китель.

Назначили штрафы, отобрали последнее. Сожгли дом: теща выла, сыновья – уже без фамилии – молча глядели на этот погребальный костер.

Отбывать наказание сослали подальше – в монастырь к Пхра Критипонгу, в леса, уничтоженные бежевым жучком, в пустошь, куда из Бирмы все время приходят новые эпидемии пузырчатой ржи; изгнали в дикий край размышлять над своей даммой. Сбрили брови, голова – как колено. Если повезет вернуться, до конца жизни отправят на юг охранять лагеря желтобилетников – самая позорная работа для рядовых белых кителей.

И ни намека о Чайе.

Жива? Погибла? Ее похитила Торговля или кто-то еще? Какой-нибудь джаопор, взбешенный его дерзким поступком? Или министерство природы? Или Пиромпакди, злой на Джайди за неуважение к протоколу? Ее хотели только украсть или убить тоже? Может, уже убили при попытке сбежать или она до сих пор сидит в душной бетонной коробке с той фотографии где-нибудь в заброшенной башне и ждет, когда ее спасет муж? Вдруг ее тело уже обглодали чеширы в глухом переулке или карпы-боддхи версии 2.3, этот успех министерских ученых? Только вопросы, и никаких ответов. Он кричит в колодец, где глохнут все звуки.

И вот Джайди сидит в совершенно пустом монашеском кути[73 - Кути – отдельно стоящая келья.] посреди храмового комплекса Ват-Бовоннивет и ждет решения Пхра Критипонга – возьмет ли тот его в свой монастырь на перевоспитание. На бывшем капитане белые одежды послушника, оранжевых ему не дадут никогда – он не монах, он отбывает наказание.

Джайди разглядывает поросшие мхом и плесенью бурые пятна на стенах. На одной нарисовано дерево бо, а под ним ищущий просветления Будда.

Все в мире – страдание.

Бо. Оно тоже ушло в историю. Министерство искусственно сохранило несколько штук – тех, что не рассыпались в труху под напором бежевых жучков. Эти насекомые полностью проедают узловатый ствол одного священного дерева, а потом роем перелетают на другое, третье…

Все приходит и уходит. Даже бо.

Джайди ощупывает бледные, изогнутые полумесяцем полоски над глазами, где раньше росли брови, – до сих пор не привык к отсутствию волос. Все меняется. Он рассматривает Будду и дерево бо.

«Я спал. Спал всю жизнь и ничего не понимал».

Но теперь от вида священного дерева в нем словно что-то встает ото сна.

Ничто не вечно. Кути – это клетка, клетка – это тюрьма. Джайди сидит в тюрьме, а те, кто забрал Чайю, сейчас живут всласть – пьют, веселятся, тискают шлюх. Все непостоянно – вот главное в учении Будды. Карьера, работа, жена, дерево – все может исчезнуть, все может стать иным. Изменение – единственная истина.

Джайди проводит пальцем по чешуйкам высохшей краски и думает, рисовал ли художник с живого дерева, повезло ли ему застать их, или переписывал с фотографии, делал копию копии.

Интересно, вспомнят ли через тысячу лет о том, что росло когда-то дерево бо? Будут ли знать праправнуки Нивата и Сурата и о других видах смоковницы, которых тоже больше нет? Поверят ли, что, кроме одного сорта тика и банановой пальмы, выведенной генхакерами «Пур-калорий», существовали тысячи других деревьев?

«Поймут ли, что нам не хватило ума и быстроты реакции спасти все, а потому приходилось выбирать?»

По улицам Бангкока ходят священники-грэммиты, проповедуют библию и рассказывают истории о спасении: о том, как бодхисатва Ной собрал на огромном бамбуковом плоту осколки гибнущего мира – всех животных, деревья и цветы, о том, как водил их по морю и искал сушу. Только где теперь бодхисатва Ной? Остался лишь Пхра Себ, который скорбит об утратах, но немногое может изменить, да глиняные будды в министерстве природы, что сдерживают наступающую воду благодаря одной лишь удаче.

Силуэт бо теряет очертания. Джайди смотрит на застывшего в медитации Будду сквозь слезы. Кто мог вообразить, что компании-калорийщики уничтожат все фиговые деревья, а с ними погибнет и бо? Единственное, что свято фарангам, – деньги. Он смахивает влагу с лица. Неразумно думать, будто может быть что-то вечное. Как знать – вдруг буддизм тоже когда-нибудь исчезнет?

Джайди встает, подбирает белые одежды и делает ваи в сторону обветшалого образа Будды, который сидит под исчезающим бо.

Снаружи ярко светит луна. Редкие метановые фонари едва выхватывают из темноты дорожку, ведущую под переделанными генетиками тиковыми деревьями к монастырским воротам. Глупо пытаться ухватить то, что нельзя вернуть. Все когда-то умирает. Чайю он уже потерял. Это и есть перемены.

Ворота никто не охраняет. Все уверены, что бывший капитан будет покорно стенать и молить, хвататься за любую надежду вернуть жену, что позволит себя сломить. Джайди даже не уверен, есть ли кому-то дело до его судьбы. Он свою службу сослужил – подвел генерала Прачу под удар, заставил все министерство природы потерять лицо; есть Джайди, нет ли его – какая теперь разница?

Он шагает по полупустым ночным улицам Города божественных воплощений на юг, к реке, к Большому дворцу, навстречу огням, к дамбе, которая бережет Бангкок от наводнения, этого проклятия фарангов.

Впереди мерцают скаты храма Священного столпа, образы Будды проступают в отблесках горящих ароматических свечей. Здесь Рама XII провозгласил, что Крунг-Тхеп не будет покинут, не падет перед фарангами и их приспешниками, подобно Аютии, которая сдалась бирманцам столетия назад.

Под пение девятисот девяноста девяти монахов в шафрановых одеяниях король объявил, что город будет спасен, а защищать его отныне станет министерство природы – возведет могучие дамбы и водохранилища, которые уберегут людей от потопов в сезон муссонов и от штормовых волн. Крунг-Тхеп выстоит.

Джайди шагает и слушает монахов, чьи монотонные, никогда не умолкающие молитвы призывают мир духов на помощь Бангкоку. Было время, и он по дороге на работу падал ниц на холодный мрамор перед главным столпом, просил поддержки у короля, духов и всех неведомых сил, что населяли город. Столп, как волшебный талисман, вселял в него веру.

А теперь он идет мимо, даже не поворачивая к храму головы.

Все преходяще.

Джайди шагает дальше, к людным кварталам вдоль клонга Чароен. Тихо плещут волны. В этот поздний час уже никто не мутит темную воду шестом.

Впереди на одной из затянутых сеткой веранд мерцает свеча. Он подкрадывается ближе.

– Канья!

Его бывший лейтенант смотрит изумленно, тут же прячет эмоции, но Джайди успевает заметить потрясение: она видит обритого, безбрового, уже забытого человека, который улыбается, как сумасшедший, стоя перед ее домом. Капитан, которому даже весело от мысли о том, какое зрелище он собой представляет, снимает сандалии, привидением поднимается по ступеням, открывает сетчатую дверь и входит внутрь.

– Думала, вас уже услали в леса.

Джайди подбирает полы одежды, садится рядом и устремляет взгляд на зловонные воды клонга. В жидком лунном серебре блестит отражение мангового дерева.

– Монастырь, который согласился бы замарать себя присутствием такого, как я, еще надо поискать. Даже Пхра Критипонг не спешит брать врага министерства торговли.

– Сейчас только и разговоров что о растущей власти Торговли, – хмуро замечает Канья. – Аккарат вон уже в открытую говорит о ввозе пружинщиков.

– Вот так да… Фаранги – понятно, но Аккарат…