По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

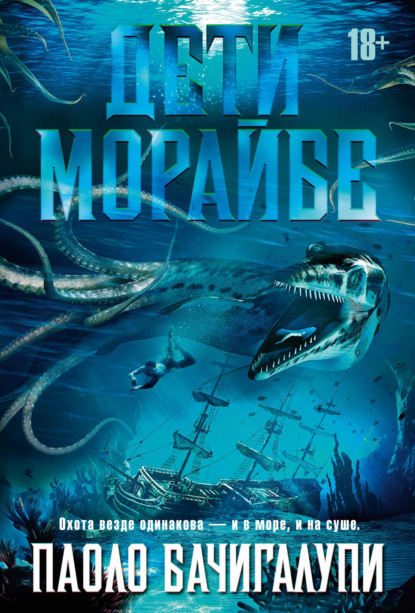

Дети Морайбе

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Меня рассчитали прямо на якорной площадке, а потом он уехал. Поднялся в воздух и улетел.

– И теперь ты у Райли?

– Таец никогда не возьмет Нового человека секретарем или переводчиком. В Японии такое сплошь и рядом – детей рождается мало, работы много. А тут… Рынок калорий под контролем, люди злы на ю-текс, все берегут свой рис. А Райли нет до этого дела. Райли, он… рисковый.

Рикша въезжает в облако жирного пахучего пара – рядом жарят рыбу. Ночной рынок: люди кучками сидят вокруг свечей и, склонившись над плошками, едят лапшу, лаап[56 - Лаап – блюдо из рыбы и приправ.] и осьминогов на палочках. Андерсон сдерживает желание поднять над повозкой крышу и опустить занавеску, чтобы никто не заметил пружинщицу. Под сковородками-воками ярко вспыхивает огонь, в нем проскакивают зеленоватые искры метана, за который министерство природы берет налог. В темноте на смуглой коже посетителей едва заметно поблескивает пот. Под ногами шныряют чеширы – ждут объедков и ловят возможность что-нибудь стащить.

Перед рикшей мелькает красный кошачий силуэт, Лао Гу резко выкручивает руль и бормочет проклятие на родном языке. Эмико хлопает в ладоши и негромко смеется. Китаец бросает на нее сердитый взгляд.

– Любишь чеширов? – спрашивает Андерсон.

– А вы – нет?

– Дома отстреливать не успеваем. Даже грэммиты платят за их шкурки – единственное, за что им можно сказать спасибо.

– Да, пожалуй, – задумчиво тянет Эмико. – Эти кошки хорошо приспособлены, даже слишком – ни одной птице не уйти. А если бы первыми сделали Новых людей?..

На ее лице мелькает то ли угроза, то ли грусть.

– Ну и что, по-твоему, тогда было бы?

Она избегает взгляда Андерсона и смотрит на животных, снующих под столами.

– Генхакеры слишком многому научились на чеширах.

Больше Эмико не говорит ни слова, но и без них понятно, о чем она думает: если бы Новых людей создали первыми – до того, как генхакеры разобрались, что к чему, – девушка не была бы стерильной, подчеркнуто механические движения ее бы не выдавали. Возможно, ее сделали бы не хуже тех боевых пружинщиков, что сейчас воюют во Вьетнаме, смертельно опасных и бесстрашных. Если бы не чеширы, такие, как Эмико, вытеснили бы менее совершенных людей. Однако она – такой же генетический тупик, как соя-про или пшеница тотал-нутриент.

Еще один мерцающий кошачий силуэт тенью проскакивает через темную улицу – подношение высоких технологий памяти Льюиса Кэрролла. Два-три перелета на дирижабле, несколько рейсов под парусом – и целых классов животных, неспособных противостоять невидимому врагу, как не бывало.

– Мы бы поняли свою ошибку.

– Конечно. Но возможно, было бы слишком поздно. – Тут она резко меняет тему и, показывая на темные силуэты ступ, спрашивает: – Как вам нравятся местные храмы?

Андерсону интересно: она ушла от разговора, потому что не хочет ссоры или ей страшно лишиться в споре своих иллюзий?

– Куда лучше грэммитских построек у меня на родине, – говорит он, разглядывая чеди и бот[57 - Чеди – помещение для хранения священных реликвий или изображений. Бот – зал религиозных церемоний.].

– Грэммиты… – Эмико брезгливо морщится. – У них на уме только природа, теория ниш да Ноев ковчег – хотя потоп уже давно произошел.

Андерсон вспоминает Хагга – как тот пыхтел и сокрушался по поводу бежевого жучка.

– Будь их воля, мы бы все сидели по своим континентам.

– По-моему, это невозможно. Человек любит исследовать, занимать новые ниши.

В лунном свете тускло поблескивает золотой орнамент храма. Мир и в самом деле стал меньше. Сначала дирижабль, потом парусник – и вот Андерсон уже трясется в повозке по темным улицам города на другой стороне планеты. Уму непостижимо. Пару поколений назад сообщения не было даже между центром и пригородами, построенными в Экспансию. Дед рассказывал, как люди делали вылазки в опустевшие районы и собирали добро по огромным кварталам, заброшенным в эпоху нефтяного Свертывания. Путь в десять миль тогда считался великим путешествием, а теперь…

В начале улицы возникает несколько человек в форме.

Эмико бледнеет и тянет руки к Андерсону:

– Обнимите меня.

Он пробует стряхнуть девушку, но та держит крепко и сжимает пальцы еще сильнее, когда замечает, что белые кители остановились и смотрят. Андерсон сдерживает порыв скинуть ее с рикши и бежать – это было бы большой ошибкой.

– Я сейчас нарушаю карантин и для них – не лучше японского долгоносика. Увидят мои движения – все поймут и отправят на удобрения. – Она льнет теснее и глядит умоляюще. – Простите меня. Обнимите.

Внезапно поддавшись жалости, он обхватывает девушку, будто защищая, – насколько калорийщик может защитить нелегальный японский хлам. Когда министерские, ухмыляясь, окликают их, Андерсон радостно кивает в ответ, хотя по коже у него бегают мурашки. Кители продолжают разглядывать парочку. Один что-то говорит второму и болтает висящей на поясе дубинкой. Эмико с застывшей на лице улыбкой вздрагивает. Андерсон крепче прижимает девушку к себе.

«Не просите взятку. Только не в этот раз, только не сейчас».

Рикша проезжает мимо, и патрульные остаются позади. Слышно, как они хохочут – то ли по поводу фаранга, который обнимает девушку, то ли по совсем другой причине – уже не важно. Главное – Эмико снова в безопасности.

Чуть отпрянув и дрожа от испуга, она шепчет:

– Спасибо. Не подумала – и выглянула. Вот глупая. – Потом смахивает с лица волосы, глядит на быстро исчезающих вдали кителей, сжимает кулаки, бормочет: – Глупая девчонка. Ты кто – чешир, который взял да исчез? – И совсем сердито, будто желая получше втолковать себе, повторяет: – Глупая, глупая, глупая.

Андерсон глядит на девушку, остолбенев: она создана вовсе не для этого душного полузвериного мира. Рано или поздно город ее обязательно съест.

Эмико замечает его реакцию и, грустно улыбнувшись, говорит:

– Думаю, ничто не вечно.

– Да, – отвечает он сдавленно.

Оба молча смотрят друг на друга. Ее блузка вновь раскрылась – видно шею и ложбинку между грудей. Эмико глядит на него серьезно и не спешит поправлять одежду. Специально? Подталкивает? Или такова ее натура – соблазнять? Должно быть, она не может ничего с собой поделать, если эти инстинкты заложены в ее ДНК, как в чеширов – талант к ловле птиц. Андерсон неуверенно придвигается ближе.

Она не возражает. Наоборот, отвечает тем же. Очень мягкие губы. Его пальцы скользят по бедру девушки, распахивают блузку и ныряют внутрь. Эмико с легким вздохом, приоткрыв рот навстречу, льнет к нему – искренне или уступая? может ли вообще отказать? – прижимается грудью, гладит, руки бегут вниз. Андерсон дрожит – трепещет, как шестнадцатилетний мальчишка. Неужели генетики научили это одурманивающее тело поражать феромонами?

Забыв обо всем – о городе, о Лао Гу, – он притягивает Эмико к себе, осторожно обхватывает грудь и ощущает под пальцами безупречную плоть.

От прикосновения сердце пружинщицы начинает колотиться как бешеное.

11

Чаочжоуских китайцев Джайди в некотором смысле уважает: у них большие, хорошо организованные фабрики, за несколько поколений они пустили корни в королевстве, истово чтят ее величество Дитя-королеву и совершенно не похожи на своих жалких собратьев-беженцев, которые хлынули сюда, на его родину, из Малайи, в надежде на поддержку, после того как сами отвернулись от собственных земляков. Последним бы половину расчетливости чаочжоуских – давным-давно приняли бы ислам и нашли место в местном пестром обществе.

Вместо этого китайцы из Малакки, Пинанга и с Западного Берега надменно держались особняком и думали, что прилив фундаментализма их не тронет, а теперь пришли в королевство с протянутой рукой к родне из Чаочжоу, так как спастись своими силами ума не хватило.

Там, где малайским недостает сообразительности, чаочжоуские не теряются. Они уже почти тайцы: говорят по-тайски, берут тайские имена. Пусть когда-то в роду у них и водились китайцы, но сейчас они – верноподданные граждане этой страны, а такое, если подумать, скажешь не о всяком тайце, а уж тем более об Аккарате и его выводке в министерстве торговли.

Поэтому Джайди даже немного сочувствует чаочжоускому заводчику, который расхаживает перед ним в белом балахоне, свободных хлопковых штанах и сандалиях по цеху и возмущается тем, что его фабрику закрыли из-за какого-то превышения нормы угля, хотя он платил каждому белому кителю. А значит, Джайди не имеет права – совершенно никакого права – останавливать его предприятие.

Слышать в свой адрес «черепашье яйцо» Джайди даже лестно, хотя и весьма неприятно – для китайцев это страшное оскорбление. Все же он спокойно выслушивает яростную тираду. Немного погорячиться – так по-китайски. Позволяют себе эмоции, как тайцы никогда бы не посмели.

Тем не менее этот человек ему симпатичен.

Но к тому, кто сыплет оскорблениями и постоянно тычет ему пальцем в грудь, испытывать симпатию Джайди долго не может, а потому уже восседает на груди бизнесмена, пережимает горло дубинкой и объясняет тонкости этикета по отношению к белым кителям.

– И теперь ты у Райли?

– Таец никогда не возьмет Нового человека секретарем или переводчиком. В Японии такое сплошь и рядом – детей рождается мало, работы много. А тут… Рынок калорий под контролем, люди злы на ю-текс, все берегут свой рис. А Райли нет до этого дела. Райли, он… рисковый.

Рикша въезжает в облако жирного пахучего пара – рядом жарят рыбу. Ночной рынок: люди кучками сидят вокруг свечей и, склонившись над плошками, едят лапшу, лаап[56 - Лаап – блюдо из рыбы и приправ.] и осьминогов на палочках. Андерсон сдерживает желание поднять над повозкой крышу и опустить занавеску, чтобы никто не заметил пружинщицу. Под сковородками-воками ярко вспыхивает огонь, в нем проскакивают зеленоватые искры метана, за который министерство природы берет налог. В темноте на смуглой коже посетителей едва заметно поблескивает пот. Под ногами шныряют чеширы – ждут объедков и ловят возможность что-нибудь стащить.

Перед рикшей мелькает красный кошачий силуэт, Лао Гу резко выкручивает руль и бормочет проклятие на родном языке. Эмико хлопает в ладоши и негромко смеется. Китаец бросает на нее сердитый взгляд.

– Любишь чеширов? – спрашивает Андерсон.

– А вы – нет?

– Дома отстреливать не успеваем. Даже грэммиты платят за их шкурки – единственное, за что им можно сказать спасибо.

– Да, пожалуй, – задумчиво тянет Эмико. – Эти кошки хорошо приспособлены, даже слишком – ни одной птице не уйти. А если бы первыми сделали Новых людей?..

На ее лице мелькает то ли угроза, то ли грусть.

– Ну и что, по-твоему, тогда было бы?

Она избегает взгляда Андерсона и смотрит на животных, снующих под столами.

– Генхакеры слишком многому научились на чеширах.

Больше Эмико не говорит ни слова, но и без них понятно, о чем она думает: если бы Новых людей создали первыми – до того, как генхакеры разобрались, что к чему, – девушка не была бы стерильной, подчеркнуто механические движения ее бы не выдавали. Возможно, ее сделали бы не хуже тех боевых пружинщиков, что сейчас воюют во Вьетнаме, смертельно опасных и бесстрашных. Если бы не чеширы, такие, как Эмико, вытеснили бы менее совершенных людей. Однако она – такой же генетический тупик, как соя-про или пшеница тотал-нутриент.

Еще один мерцающий кошачий силуэт тенью проскакивает через темную улицу – подношение высоких технологий памяти Льюиса Кэрролла. Два-три перелета на дирижабле, несколько рейсов под парусом – и целых классов животных, неспособных противостоять невидимому врагу, как не бывало.

– Мы бы поняли свою ошибку.

– Конечно. Но возможно, было бы слишком поздно. – Тут она резко меняет тему и, показывая на темные силуэты ступ, спрашивает: – Как вам нравятся местные храмы?

Андерсону интересно: она ушла от разговора, потому что не хочет ссоры или ей страшно лишиться в споре своих иллюзий?

– Куда лучше грэммитских построек у меня на родине, – говорит он, разглядывая чеди и бот[57 - Чеди – помещение для хранения священных реликвий или изображений. Бот – зал религиозных церемоний.].

– Грэммиты… – Эмико брезгливо морщится. – У них на уме только природа, теория ниш да Ноев ковчег – хотя потоп уже давно произошел.

Андерсон вспоминает Хагга – как тот пыхтел и сокрушался по поводу бежевого жучка.

– Будь их воля, мы бы все сидели по своим континентам.

– По-моему, это невозможно. Человек любит исследовать, занимать новые ниши.

В лунном свете тускло поблескивает золотой орнамент храма. Мир и в самом деле стал меньше. Сначала дирижабль, потом парусник – и вот Андерсон уже трясется в повозке по темным улицам города на другой стороне планеты. Уму непостижимо. Пару поколений назад сообщения не было даже между центром и пригородами, построенными в Экспансию. Дед рассказывал, как люди делали вылазки в опустевшие районы и собирали добро по огромным кварталам, заброшенным в эпоху нефтяного Свертывания. Путь в десять миль тогда считался великим путешествием, а теперь…

В начале улицы возникает несколько человек в форме.

Эмико бледнеет и тянет руки к Андерсону:

– Обнимите меня.

Он пробует стряхнуть девушку, но та держит крепко и сжимает пальцы еще сильнее, когда замечает, что белые кители остановились и смотрят. Андерсон сдерживает порыв скинуть ее с рикши и бежать – это было бы большой ошибкой.

– Я сейчас нарушаю карантин и для них – не лучше японского долгоносика. Увидят мои движения – все поймут и отправят на удобрения. – Она льнет теснее и глядит умоляюще. – Простите меня. Обнимите.

Внезапно поддавшись жалости, он обхватывает девушку, будто защищая, – насколько калорийщик может защитить нелегальный японский хлам. Когда министерские, ухмыляясь, окликают их, Андерсон радостно кивает в ответ, хотя по коже у него бегают мурашки. Кители продолжают разглядывать парочку. Один что-то говорит второму и болтает висящей на поясе дубинкой. Эмико с застывшей на лице улыбкой вздрагивает. Андерсон крепче прижимает девушку к себе.

«Не просите взятку. Только не в этот раз, только не сейчас».

Рикша проезжает мимо, и патрульные остаются позади. Слышно, как они хохочут – то ли по поводу фаранга, который обнимает девушку, то ли по совсем другой причине – уже не важно. Главное – Эмико снова в безопасности.

Чуть отпрянув и дрожа от испуга, она шепчет:

– Спасибо. Не подумала – и выглянула. Вот глупая. – Потом смахивает с лица волосы, глядит на быстро исчезающих вдали кителей, сжимает кулаки, бормочет: – Глупая девчонка. Ты кто – чешир, который взял да исчез? – И совсем сердито, будто желая получше втолковать себе, повторяет: – Глупая, глупая, глупая.

Андерсон глядит на девушку, остолбенев: она создана вовсе не для этого душного полузвериного мира. Рано или поздно город ее обязательно съест.

Эмико замечает его реакцию и, грустно улыбнувшись, говорит:

– Думаю, ничто не вечно.

– Да, – отвечает он сдавленно.

Оба молча смотрят друг на друга. Ее блузка вновь раскрылась – видно шею и ложбинку между грудей. Эмико глядит на него серьезно и не спешит поправлять одежду. Специально? Подталкивает? Или такова ее натура – соблазнять? Должно быть, она не может ничего с собой поделать, если эти инстинкты заложены в ее ДНК, как в чеширов – талант к ловле птиц. Андерсон неуверенно придвигается ближе.

Она не возражает. Наоборот, отвечает тем же. Очень мягкие губы. Его пальцы скользят по бедру девушки, распахивают блузку и ныряют внутрь. Эмико с легким вздохом, приоткрыв рот навстречу, льнет к нему – искренне или уступая? может ли вообще отказать? – прижимается грудью, гладит, руки бегут вниз. Андерсон дрожит – трепещет, как шестнадцатилетний мальчишка. Неужели генетики научили это одурманивающее тело поражать феромонами?

Забыв обо всем – о городе, о Лао Гу, – он притягивает Эмико к себе, осторожно обхватывает грудь и ощущает под пальцами безупречную плоть.

От прикосновения сердце пружинщицы начинает колотиться как бешеное.

11

Чаочжоуских китайцев Джайди в некотором смысле уважает: у них большие, хорошо организованные фабрики, за несколько поколений они пустили корни в королевстве, истово чтят ее величество Дитя-королеву и совершенно не похожи на своих жалких собратьев-беженцев, которые хлынули сюда, на его родину, из Малайи, в надежде на поддержку, после того как сами отвернулись от собственных земляков. Последним бы половину расчетливости чаочжоуских – давным-давно приняли бы ислам и нашли место в местном пестром обществе.

Вместо этого китайцы из Малакки, Пинанга и с Западного Берега надменно держались особняком и думали, что прилив фундаментализма их не тронет, а теперь пришли в королевство с протянутой рукой к родне из Чаочжоу, так как спастись своими силами ума не хватило.

Там, где малайским недостает сообразительности, чаочжоуские не теряются. Они уже почти тайцы: говорят по-тайски, берут тайские имена. Пусть когда-то в роду у них и водились китайцы, но сейчас они – верноподданные граждане этой страны, а такое, если подумать, скажешь не о всяком тайце, а уж тем более об Аккарате и его выводке в министерстве торговли.

Поэтому Джайди даже немного сочувствует чаочжоускому заводчику, который расхаживает перед ним в белом балахоне, свободных хлопковых штанах и сандалиях по цеху и возмущается тем, что его фабрику закрыли из-за какого-то превышения нормы угля, хотя он платил каждому белому кителю. А значит, Джайди не имеет права – совершенно никакого права – останавливать его предприятие.

Слышать в свой адрес «черепашье яйцо» Джайди даже лестно, хотя и весьма неприятно – для китайцев это страшное оскорбление. Все же он спокойно выслушивает яростную тираду. Немного погорячиться – так по-китайски. Позволяют себе эмоции, как тайцы никогда бы не посмели.

Тем не менее этот человек ему симпатичен.

Но к тому, кто сыплет оскорблениями и постоянно тычет ему пальцем в грудь, испытывать симпатию Джайди долго не может, а потому уже восседает на груди бизнесмена, пережимает горло дубинкой и объясняет тонкости этикета по отношению к белым кителям.