По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

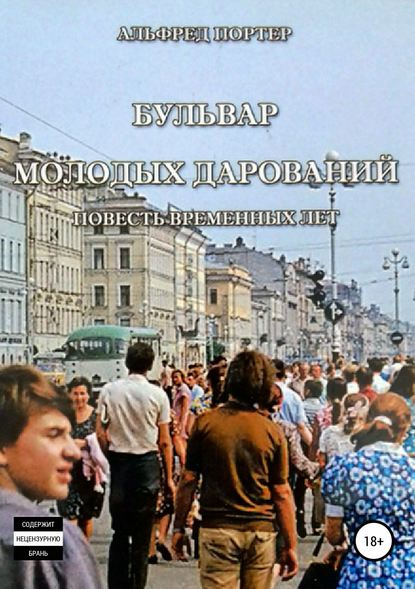

Бульвар Молодых дарований

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Сегодня передо мной на таком же суровом столе, в пропитанной жирной химической вонью атмосфере анатомички, лежала женщина. Бурое, как всё тело, лицо её под голым обстриженным черепом, выглядело странно-спокойно.

У всех других трупов в анатомичке лица были искажённые предсмертными гримасами – от удушья ли, от отравления денатуратом, от привета кувалдой по черепу… Да и кто попадал сюда, в нашу анатомичку? Без вести пропавшие?.. алкаши, за чьими бренными останками никто и не потрудился наведаться?.. убийцы, что сами попали на мушку, не успевши нажать на спуск?..

Бурое иссиня тело женщины, что лежала сейчас передо мной на лаконичном, суровом цинке стола совсем нагая, было неправдоподобно красиво. Только полные, но не чрезмерные груди слегка слежались, примятые другими телами в тесно заполненной формалиновой ванне. Все прочие обводы остались, как наверное были при жизни.

Лежала она, в сиянии ярких ламп над столом, будто какая-нибудь негритянка на пляже под солнышком. Я стоял со скальпелем в затянутой в резиновую перчатку руке и смотрел зачарованно на её могучие, будто из бронзы отлитые бёдра, которые сходились к низу плоского широкого живота, упокоенного в междугрядье подвздошных костей. Там, где сходились вместе эти мощные ляжки, над плоской равниной живота выступал поросший короткими волосами бугор. Чёрная щель, будто врубленная снизу в этот бугор, не давала бёдрам сомкнуться.

Кто была эта женщина с упоительными обводами тела? Кто вторгался когда-то, хрипло и возбуждённо дыша, в эту чёрную щель, изнемогая от необходимости влить туда, в сокровенные глубины этого тела, свои заветные соки жизни?..

Я долго и хмуро стоял, как зачарованный, над ней – безответной, бесстыдной и беззащитной, со своим святотатственным скальпелем.

Потом тяжело вздохнул и сделал первый надрез.

Кожа легко, с тихим треском, уступала стальному острию. Под ней в разрезе был виден толстый слой желтоватого жира. Под ним фасции… неожиданно слабые для таких мощных бёдер мышцы…

Но это уже была анатомия. Красоту я только что собственноручно и невозвратно зарезал.

У этого стола я не взялся бы сегодня съесть на спор бутерброд.

Мы встречаемся с Валькой Дугиным на аллее у корпуса анатомички. У нас тяжеленные портфели, набитые учебниками и атласами, и провонявшиеся формалином белые халаты.

До лекции итальянского профессора ещё есть часа полтора времени, и мы решаем пробежаться в общагу, чтобы оставить всё это дома и вернуться в институт налегке.

Осень, темнеет рано.

Когда мы спрыгиваем с трамвая на остановке возле института, у ворот, где проходная, толпится народ. Сами ворота закрыты, а у калитки, сбоку от будки проходной, какие-то два товарища в штатском строго требуют у входящих документы.

Тот, что постарше и поглавнее, время от времени громко и властно объявляет:

Граждане, вход только по удостоверениям!..

Я нащупываю в кармане куртки свой студенческий билет. Мы с Валькой, усердно работая локтями, протискиваемся в сторону калитки. Суём товарищам в штатском свои студенческие. Они внимательно смотрят, даже проверяют даты.

Суровые люди, однако…

Слегка помятые, мы рысцой бежим по аллее мимо столовки в сторону высокого корпуса, где Седьмая. Редкие фонари озаряют тускло асфальт аллеи и кусты каких-то костлявых, ввиду поздней осени, растений по сторонам.

Впереди шум и гам. Я вижу двух конных мильтонов, которые возвышаются великанами над толпой. Огромные лошадиные задницы лоснятся ухоженно в фонарном свете.

И где таких битюгов выращивают?.. спрашивает ошеломлённо Валька… Спец-порода какая-то, народ давить!..

Кони презрительно помахивают хвостами.

У входа в корпус толпища. Не протиснешься. Но мы с Валей упорно просачиваемся в узкие щели между телами и вскоре попадаем в людскую стремнину. Нас неудержимо сносит туда, ко входу, напором толпы. Давка страшная. Треск костей… не могу дышать. Людская лава неудержимо продавливается сквозь двери внутрь корпуса. Женские вскрики. Чья-то рука пытается удержать на голове сбившуюся набок шляпу… Но вот напор этот ослабевает и телесные массы разжижаются… и мы, порядком помятые и взопревшие, уже там, внутри.

В аудитории негде яблоку упасть. Полукружья столов и сидений круто нависают одно над другим, как в древнем амфитеатре. Я вижу в первом ряду, у самой сцены, созвездие наших институтских светил. Профессора наши, с любителем латинских из-речений нормальным анатомом Привесом, в самом центре. Там же поблизости институтский декан, Айвазян. Ух ты!.. сам начальник пожаловал!.. ректор института генерал-майор Иванов… суровая ряха кубышкой над плотным коротконогим телом… Сразу и не узнать, в гражданском пиджаке…

Из боковой двери застенчивый алкаш в сером халатике, технический ассистент, выносит наглядные пособия: свёрнутые в рулоны листы ватмана с иллюстрациями.

Потом раздаются жиденькие хлопки.

Из той же двери выходит мужским решительным шагом профорг нашего института, ни имени ни фамилии которой я никогда не мог запомнить, по причине суровой ненадобности. Ну, выступала пару раз на собраниях, типа дадим родной партии и лично Никите Сергеичу… буфера у тётки, однако!.. так и рвутся вперёд, из модно-строгого свитера с вырезом, прямо в светлое будущее, и заносят всё остальное, несуразно-мужское по форме, тело на поворотах.

Товарищи!.. объявляет профоргша решительным басом, в котором улавливается искреннее недоумение… Товарищи! Наша партия, как мы все хорошо знаем, всегда выступала за братскую дружбу народов. И вот сегодня, товарищи!.. у нас в гостях известный профессор из Италии доктор Петруччи. Мы, товарищи!.. тут тётка обводит аудиторию взыскующим взором… мы, конечно, считаем многое в его методике и выводах… ээ… спорным и противоречащим нашему единственно верному марксистско-ленинскому учению…

Вот сука!.. думаю я и неожиданно для себя начинаю громко хлопать в ладоши. Сидящие и стоящие рядом на самой верхотуре, на ступеньках прохода, студенты азартно присоединяются. Не разобравши, в чём дело, аплодисменты подхватывают и преподы в первых рядах.

Мужебаба с буферами ещё открывает и закрывает рот, но её не слышно в буре овации.

И тут, явно решив, что аплодисменты выражают нетерпение зала скорее послушать его выступление, из левой двери на сцену выходит гномик с яйцеобразной лысиной над огромным лбом. Одет он в джинсяры, на ногах трёхдюймовые каучуки, на свободную розовую рубашку с расстёгнутым воротом небрежно накинут песочного цвета пиджачок.

Лицо у гномика удивительно доброе и как бы малость сплющенное по вертикали. Широкий, будто у жабы, улыбчивый рот.

За живым итальянским профессором, стараясь не отпускать его далее трёх шагов, вышагивает, как циркуль, переводчица в легкомысленно-строгой юбке чуть выше коленок и таких сапогах, что по аудитории явственно проносится завистливый женский стон. Хорошо им там, в «Интуристе». Фарца сама плывёт в руки…

Бонджорно!.. говорит гномик залу и поднимает приветственным жестом обе ладони.

Здрав-ствуй-те!.. зачем-то объясняет дежурным голосом переводчица.

Профессор Петруччи терпеливо выжидает, пока интуристовская ласточка договорит это несуразно-длинное русское слово. Потом продолжает, активно жестикулируя обеими руками, на своём певучем и мягком наречии.

Ласточка старательно переводит.

Итальянский профессор явно привычен выступать в иностранных аудиториях, и говорит короткими, в две-три строчки, абзацами. Высказав очередную мысль, послушно умолкает и даже приглашает вежливым жестом переводчицу: давай, мол, толмачь…

Но я вижу, как с каждым таким абзацем, по мере углубления в дебри физиологии материнства и эмбриологии, ласточке приходится всё труднее и труднее. Запинается, подолгу подыскивает слова, морщит лоб под начёсом типа «я у мамы умница»…

Понятное дело… думаю я даже с некоторым злорадством… Это тебе не обслуживать посещение Смольного камарадами из итальянского цека…

Наконец, после нескольких долгих пауз и вежливого ропота в зале, до живого профессора-итальянца доходит этот кризис международного положения.

Аллора!.. извиняющимся тоном говорит в зал профессор Петруччи, вздевая открытыми ладонями кверху обе руки. И немного сконфуженно улыбается своей доброй открытой улыбкой. Потом он что-то быстро шепчет интуристовской ласточке. Та кивает растерянно и циркульными шагами на своих упоительных каблуках уходит, не оглядываясь, со сцены.

Оо-кей!..

Профессор Петруччи, улыбаясь, оглядывает зал. И протягивает к аудитории ожидательным жестом правую руку.

Шелл ви трай ту ду ит ин инглиш?.. говорит он с некоторым сомнением и надеждой.

Мне видно, как переглядываются наши светила в первых рядах. Декан Айвазян что-то шепчет на ухо ректору. Генерал сердито кивает своей лысой кубышкой, оглядывается на зал и, всмотревшись, тыкает начальственно короткопалой лапой

куда-то в пространство.

Я вижу, как встаёт застенчиво из задних рядов наша учительница английского Марина Николаевна. И идёт, тяжело хромая и опираясь на палку, вниз по проходу.

Изысканно-вежливый Привес галантно подставляет ей ручку и помогает взобраться на сцену. Профессор Петруччи с чувством пожимает несмело протянутую руку и говорит что-то с обворожительной улыбкой.

Бедная Марина Николаевна, непривычная к мужскому вниманию, стоит в своей длинной, чуть не до пят, коричневой юбке и чёрной бесформенной кофте, тяжело опираясь на палочку. Ей явно неуютно быть в центре внимания этой огромной, заполненной до отказа народом, аудитории.

Другие электронные книги автора Альфред Портер

Руслана

4.5

4.5