По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

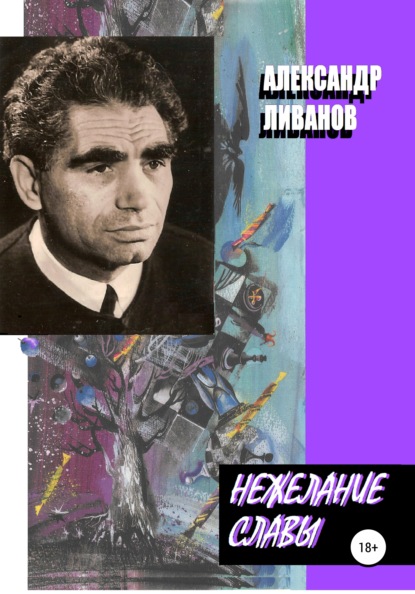

Нежелание славы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Между тем в симфонизме «Двенадцати» мы явственно улавливаем все мелодическое разнообразие стихов, написанных задолго до «Двенадцати», где вся любовная лирика слилась в один общий поток, от «мое» – до «наше», от «я» до «мы», от личного любовного чувства до гражданского чувства любви к родине!..

Та же Зинаида Гиппиус, например, не будь она ослеплена злобой к революции, особенно к ее октябрьскому, истинно-народному этапу, могла бы (дарования, стало быть, и прозорливости, достало бы ей) увидеть неукоснительность и цельность пути Блока – от «символиста» до «поэта революции». Хотя бы установить внутреннее родство («музыкальное родство») между стихотворением «Рожденные в года глухие», посвященным ей в начале первой мировой, и «Двенадцатью»…

В известном стихотворении – те же нежность и печаль, сквозь отчаянье действительности надеждой рвущиеся в будущее!

Рожденная в годы глухие

Пути не помнят своего.

Мы – дети страшных лет России –

Забыть не в силах ничего.

Блок еще тогда полагал, что Гиппиус его единомышленник, что подобно ему, Блоку, она «забыть не в силах ничего». А главным была сама Россия, ее страдающий народ, о котором помнил Блок, и о котором забыла (если вообще когда-то помнила) Гиппиус.

Испепеляющие годы!

Безумья ль в вас, надежды ль весть?

От дней войны, от дней свободы –

Кровавый отсвет в лицах есть.

Сама уже усложненность и напряжение второй строки – говорит об этой страшной смеси шовинистического безумья и националистического угара, в которой надеялось спастись от революции самодержавная Россия, о той революционной трезвости, что станет разумом большевизма, узрит в войне, сквозь кровавый отсвет времени, приход революции…

Есть немота – то гул набата

Заставил заградить уста.

В сердцах, восторженных когда-то,

Есть роковая пустота.

«Уста», «восторженные сердца», «роковая пустота», «немота» – все это честная интеллигенция, ее состояние. Продажная, либеральная все еще взывала: «За царя-батюшку, за Русь-матушку!». Когда в любви к родине объясняется подлость и ложь, все честное в интеллигенции испытывает «роковую пустоту»: начало нового душевного наполнения…

И пусть над нашим смертным ложем

Взовьется с криком воронье, –

Те, кто достойней, Боже, Боже,

Да узрят царствие твое!

Первая мировая война предназначалась именно как смертное ложе для пробудившейся правды России – но, несмотря на миллионные жертвы, она все же не пожелала принять такой конец на этом смертном ложе войны. И какая страстная вера, что достойные узрят новую жизнь! Поэт – первым – оказался в числе этих: достойных. Мог ли он потом, спустя четыре года не написать «Двенадцать»?..

Поэзия – не поэтапное превращение нежности в печаль, печали в мужество. Она несет в себе все начала сразу, как единое зерно надежды, как альтернативу слепой радости грубых, их бездуховному эгоизму!

Рисунки на асфальте

Художница Н. меня убеждала в том, что я смог бы, что я должен – «по складу характера человека и писательскому типу» – написать книгу под названием «Рисунки на асфальте»…

– Разумеется, название может быть другим, но главное – в теме, нет, в самой идее такой книги. Есть ведь в искусстве создания, которые не терпят другого чувства воплощения! Обнаженность здесь полная. И в технике так: есть многомерность принципиальной схемы, и есть единичность законченной конструкции. Не о схематизме говорю – о том, иллюстрация в книге должна подменять своей однозначной категоричностью ассоциативность текста! Речь о взаимодействии искусств – как их сделать органичными друг для друга. Кто, когда, кому должен служить. Творчески, не чиновным «слушаюсь»… Пока искусства соединяются синтетически – а не органически!..

Впрочем, есть об этом у Флобера. И он ратует за органично-общее между изображением и словом… То есть – писатель должен стремиться к общности представимого, исключать «беллетристику», субъективно-единичную графичность, художник, идя ему навстречу – скажем, как иллюстратор книги – должен не обужать изображение: «вот так, а не иначе»!.. Нужно растворение, двуединная жизнь…

Мотыльковая жизнь рисунка на асфальте научила, не мастерству, иному, самому многомерному, главному, что ли, видению… Вот о чем я догадалась, читая у Флобера вот эти строки. Он хочет от рисунка не схематизма, а универсализма. Он говорит про иллюстрации, а в сущности и о слове!

«Никогда, доколе я жив, меня не будут иллюстрировать, потому что наидряннейший рисунок уничтожает наипрекраснейшее литературное описание. С той минуты, как некий типаж схвачен карандашом, он теряет тот характер всеобщности, то соответствие тысяче знакомых вещей, которое заставляет читателя сказать: «Я это видел», или: «Так оно и бывает». Нарисованная женщина похожа на какую-то женщину, вот и все. На этом идея исчерпана, завершена, и любые слова уже бесполезны, в то время как женщина, описанная писателем, заставляет мечтать о тысяче женщин. Итак, поскольку это вопрос эстетики, я по всей форме отказываюсь от каких бы то ни было иллюстраций».

То есть, речь о частном случае, о соответствии иллюстрации тексту. Рисунок не должен сужать диапазон представимого в тексте! Не превращать интеграл в арифметику, а то и вовсе в единичную конкретность: «вот – она!», «вот – он!» или – «вот – оно!». Вот «рисунки на асфальте» – менее всего единичны, менее всего конкретны!.. А теперь – от рисунка и слова «интегрируемся» (не хочу сказать – «абстрагируемся»!) к тому многомерному универсализму мысли, который и не законченность живописи (образ) и не единично-конкретный схематизм примитива, который есть форма наибольшей жизненности, а не форма принятой эстетики…

Понимаешь, Флобер, говорит об иллюстрировании книги, но на «стыке» слова и рисунка, незаметно для себя, открывает общее положение: к чему, по отдельности, и вместе, должны стремиться как слово, так и рисунок… Вот эту нацеленность на жизненность, на ее универсальность и я назвала – «Рисунки на асфальте»! Флобер здесь – попутно как бы, «нечаянно» – сказал, чем отличается художник живописи ли, слова ли, от ремесленника или беллетриста!.. Художник идет – от угла – вширь жизни, ремесленник и беллетрист, наоборот, от жизни сужаются до угла, наконец, до точки, которая, вообще-то: геометрическая условность. Ведь в природе, в жизни нет нематериальных точек…

Или – о том же, в другом месте, у Флобера же – «Одна мысль об иллюстрациях приводит меня в бешенство… Никогда, никогда! Скорей я засуну рукопись в ящик до лучших времен… Я прекрасно знаю, что сочтете мое поведение безрассудным. Но настойчивость, с какою… требуют иллюстраций, приводит меня в неописуемую ярость»…

– Я думаю, – прервал я Н. – в каждую эпоху живопись и литература дают друг другу полезные уроки. Каждый для каждого и учитель, и ученик… Это, видимо так же верно, как то, что и в каждую эпоху же кто-то один из них все же «вырывается вперед», опытом ли, модой ли, мастерством или успехом, по праву или нет, но кто-то один из них становится больше учителем, превращая другого больше в ученика. Я думаю вот что, – во времена Флобера литература, то есть, писатели, если не стали школой для художников, если последние по рассеянности, заносчивости, суете не стали слушать писателей, все одно они переросли художников в художническом чувстве! Сам Флобер, братья Гонкуры, Мопассан и Золя, Жорж Санд и Тургенев, все окружение Флобера – от племянницы Каролины до принцессы Матильды, все, к слову сказать, прекрасно знали живопись! Но знали так литературу современные художники?

Иначе, кажется, не было бы «неописуемой ярости» Флобера!

– Может быть, что именно таким был момент в соотношении – «Учитель-ученик»… Несомненно другое, все же славой своей – художники обязаны писателям! Никак не наоборот!.. Много ли художники помогли – не популяризации!.. Постижению! – образам литературы? Даже избрав ее как тему – они и постижению образов учатся у литературы же! Она, а не живопись, создает дух жизни, воспитывая миллионы! Без литературы и язык живописи – мертв!.. Но я не дочитала Флобера… По-моему, главное здесь…

«Ну-ка, пусть мне покажут того искуссника, который напишет Ганнибала, или нарисует Карфагенское кресло, – он мне сделает большое одолжение. Стоило вкладывать столько умения, стремясь сделать все расплывчатым и зыбким, чтобы явился какой-то остолоп и разрушил это смутное виденное своей нелепой точностью!»

Итак, Флобер за «расплывчатость», «зыбкость», «смутность», но против «точности». Причем, до того боится точности, что для этой мысли и слова поопасался взять – точные! Между тем он стоит за «художническую точность», то есть за многомерность, универсализм: за жизненность изображаемого! Он боится примитива конкретности, его навязчивой одномерности… Стало быть, «расплывчатость» – заглубленность и сокровенность образа, смутность – его неуязвимость перед уловлением бытовой заземленностью и бездуховной обуженностью… Заметь, он ни полслова не говорит о художественном достоинстве рисунков, а все время о том, что они не должны поступаться ширью слова… То есть об особом чувстве их воплощения… Одним словом: «О рисунках на асфальте», которые бывают шедеврами непосредственности!

Прочь от скалы

«На спольи, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска:

«СТОЙ. ЦРУЛНА. СТРЫЖОМ, БРЭИМ ПЕРВЫ ЗОРТ»

Хозяин этой цырульни, горец Ибрагим-Оглы целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд.

Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим-Оглы известен пьющему люду городских окраин как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб: пропившиеся двадцатники – так звали здесь чиновников, – мастеровщина-матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане; да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима-Оглы. А за последнее время стал захаживать кое-кто из учащихся. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой – впечатления свежи, ярки, сказочные горцы бегут со страниц и манят юные мечты куда-то в романтическую даль, в ущелья, под чинары. Ну, как тут не зайти к Ибрагиму-Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже – убьет. Вот чорт!».

Все ясно – начало шишковской «Угрюм-реки»… Этот псевдо-романтический фон в облике «дьявола с Кавказских гор» недаром будет сопровождать такую же в сущности псевдо-романтическую юность главного героя, сибиряка Прохора Громова, которая кончается корыстью, браком по расчету, торговым делом и капиталом, тем успехом, который зарит многим глаза, но вот-вот готов погубить вольнолюбивую, широкую по-сибирски, душу Прохора Громова… И если такая псевдо-романтика все же не одолевается душевной зрелостью мысли, душа все же спасается от нее самым непосредственным эстетическим чувством: любовью. Мир, согласно Достоевскому, еще не скоро «красотой спасется», но мир души Прохора Громова спасается в Анфисе…

Читателю хорошо знакомо содержание романа. Мы не собираемся ни пересказывать его, ни вдаваться в раздумья о его художественно-романтическом содержании. А вот начало – этот пролог (кстати – в романе эти полстранички – отдельно, на правах главы) – сам по себе интересен, точно живописно-яркий, натуралистичный и наивный историко-бытовой лубок, который вполне мог висеть в том же «клубе-црулне» Ибрагима-Оглы, в котором ценность здесь – для нас – более значительная, чем просто работа мастера живописи!..

Беспечно-натуралистическая доподлинность красок здесь до того удивительная, что в них оживает время, люди, все впечатляет, заряжая нас и грустью о простодушной простоте, и улыбчивым снисхождением, и даже минутой зависти: «нам бы, как говорится, их заботы!..»

И все же – «романтика» ли, веселье ли объединяет здесь всю пестроту люда? В экзотической внешности ли Ибрагима-Оглы дело?.. Нет, объединяет всех гнетущая пустота, поэтому и «пьющий люд» – от чиновника до карманника, от попа до гимназиста Прохора Громова, живая душа которого не вынесла казенную гимназическую науку из закона божьего, из греческих вокабул, из империй и царствий…

Но, господи! Как тут одиноко именам: Пушкин, Лермонтов и Толстой! Как высоко и недосягаемо высятся они, уже над текстом про этот пестрый, тоскующий, придавленный общей скудостью интересов, «пьющий люд»!.. Почему все же они помянуты автором? Не в посрамление ведь их самих, их кавказских образов экзотической реальностью Ибрагима-Оглы, который окажется вовсе не «дьяволом» и «кавказским демоном», даже не псевдо-романтической фигурой, а весь, от начала до конца, юмористическим персонажем, разряжающим напряженные коллизии сюжета…

Дело в том, что выбор между Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, их героями и Ибрагимом-Оглы сделан этим «пьющим людом» неслучайно. Именно в итоге этого выбора – «клубный люд» оказался и «пьющим людом»… Ведь по преимуществу – за исключением разве цыган – это грамотные посетители! Даже в некотором роде – «местная интеллигенция». Тянущаяся за нею, за ее «интеллигентностью» «мастеровщина матушка». То же – и гимназическая молодежь!..

То есть псевдо-романтичность заменила духовное начало. Все-все могло быть другим – будь интеллигенция на высоте, не будь она – в первую голову – «псевдо». Недаром «пьющий люд» начат с нее, с «чиновников-двадцатников»! Они первыми сделали более легкий выбор между Пушкиным, Лермонтовым, Толстым… и Ибрагимом-Оглы, его «стрыжом, брэим» и дешевой водкой…