По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

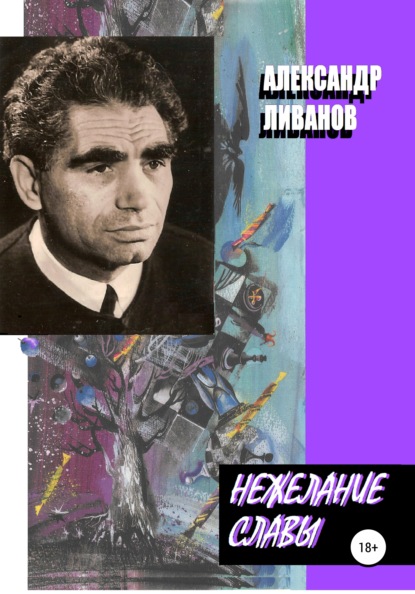

Нежелание славы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Военный министр: Да, ваше величество… Я велел офицерам объяснить всем солдатам, что мы сажали отравленную картошку. Чтоб ею истребить бедных, нищих, бездомных…

1-й вельможа: Солдаты поверили?

Военный министр: Относительно. Солдаты всегда верят офицерам… относительно…

1-й вельможа: Без философии! Что надо сделать?

2-й вельможа: По-моему, нужно, чтоб король, то есть – пленник наш, сам об этом сказал им… Надо вернуть его из подземелья… Солдаты из простолюдинов ведь, взывают к милосердию…

1-й вельможа: И ты думаешь, он согласится на такую ложь?.. То есть будет врать против самого себя?

2-й вельможа: Согласится. Во-первых, ложь лучше виселицы… Во-вторых, он сам не меньшей ложью пришел на трон…

1-й вельможа: На что намекаешь? Король и трон не могут обойтись без лжи? В меня метишь?..

2-й вельможа: Я, так сказать, в историческом разрезе ваше величество…

1-й вельможа: Стало быть, бандиты нас честнее? Грабят, убивают, но не лгут?

2-й вельможа: Ваше величество! Я первый присягаю вам в верности!.. Остальное, согласитесь, суемудрие, занятье для мозгляков! Разрешите мне приготовить преступное признание короля-отравителя? Он ведь всегда по писанному говорил. Кстати, его очки на полу.

1-й вельможа: Ступай! Займись этим. Вместе с военным министром! Но без плутней! Иначе – сам повешу! И этому научился!

2-й вельможа: Естественно, ваше величество…

Гофмейстер: Да здравствует король!

Вся знать: Да здравствует король!

И завершенность, и совершенство

Что такое художественный текст? Не отрывок, а именно законченный – в виде рассказа, повести, любого жанра прозы?.. Опять скажем – «живопись словом», «красочная изобразительность чувств и переживаний», «образная речь» и все то прочее, что обычно говорится во всех подобных случаях…

Но попробуем первозданно, непредвзято, взглянуть на страницу-другую такого текста. Скажем, чеховского «Учителя словесности».

Есть тут – и обстоятельственная информация, так сказать, где вроде нет ни «живописи», ни «образности», ни «чувств». Это вроде титров на кинолентах немого кино – или, что одно и то же – некий голос «ведущего за кадром». И это, конечно, ненавязчивый голос автора, который и есть, и как бы нет его: он за кадром. Вот она, «информация», уже в самом начале рассказа.

«Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Всё это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше: – Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!».

Ни сравнений, ни образов, ни метафор – вроде нет ничего из того, что называют «художественным тропом». Одна «сухая информация», без притязаний, как бы даже нарочно подчеркнутая в своей спокойной будничности… Между тем, в этом подробном поименовании лошадей («превосходных и дорогих»), в том, что садятся на лошадей и старик Шелестов, и его дочь, в том, как напыщенно отец обращается к дочери Манюсе во время посадки ее на лошадь – по всему видно, что это семья заядлых лошадников, что эта семья барская, уже сама, без слуг, вынужденная выводить лошадей, усаживаться на них, но далеко не изжившая свою барскую спесь!.. Причем, «превосходные и дорогие» лошади одна из главных причин спеси семьи Шелестовых, которая, чувствуется, любуется своими лошадьми, почему мы и догадываемся об этой семейной спеси, причем наша догадка вскоре не промедлит подтвердиться… Постепенность, обстоятельность, привычная размеренность в описании начала верховой прогулки, напыщенность фраз – уже много нам говорит о барственности семьи Шелестовых, хотя в их доме уже бывают «представители демократической интеллигенции» в лице того же учителя словесности Никитина… Как-никак – почти четверть века, как отменено крепостное право, как (по словам Толстого) «все перевернулось, но еще не уложилось».

Итак – рассказ и об этом. О все еще не «уложившемся», «сословном конгломерате» из доживающих недавних крепостников, интеллигентов из демократических низов, офицеров из тех и других слоев, из так называемых «государственных служащих», то есть – чиновников.

Уложится ли?.. И об этом тоже рассказ. Не «укладывается»!..

Но вернемся к началу рассказа. Простые четыре фразы, каждую из которых смог бы вроде написать каждый!

Каждую, по отдельности, – возможно. Но все вместе, да так именно, да в таком порядке – заведомо нет! Здесь художественность, может, самая трудная: не видная, не бросающаяся в глаза, вроде бы отрешенно-объективная, растворенная в эпичности… Это похоже на маневр. Все здесь исподволь, как бы вчуже… Так «отрешенно», может, поведет себя (тоже – творчество!) женщина, или девушка, ни на кого не глядя, «незаинтересованно», чтоб вернее обратить на себя внимание, заинтересовать собой того, кого она неизвестно когда и как успела заметить, «никого не видя», «ничего не замечая»!..

Как много поведано этими четырьмя сжатыми фразами, «сухими», «обстоятельственными», «информационными»! Как хорошо передают заведенный, размеренный порядок у Шелестовых – эти «сначала», «потом», еще раз «потом»! Какая родственная близость у бар к лошадям своим – «сестра Майка»! Сколь верно дано нам в ощущение вялая парадность, внешняя наигранность во всем у Шелестовых: «Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!» и «свобода с культурой» – лошадь по имени: «Граф Нулин»!

Вот так – «нехудожественность»!.. Видать, много требуется дарования, чтоб так умело спрятать художественность, знать, где и как это сделать! Чехов всегда восхищался прозой Лермонтова. Говорил, что то и дело перечитывает «Тамань», так и не может понять – как сделано это чудо, что написать бы такой рассказ и – умереть можно… По волевому началу в своей прозе, огромной самодисциплине и самоконтролю, умению писать лишь главное, необходимейшее, не отвлекаться от этого главного-необходимейшего, быть до предела кратким («Талант – это краткость»! – говорил Чехов), немногословным – Лермонтов и Чехов в своей прозе представляются некими недосягаемыми вершинами… Наконец, ведь и в жизни так: кто умеет говорить главное, немногословно, ясно, где слово означает характер, а характер – личность – того мы называем: «умный человек». Но надо быть и самому умным, чтоб не ошибиться в определении «умного человека»!.. Здесь в сущности уничтожается грань между жизнью-творчеством и искусством-творчеством! Но кто может выделить в речи умного человека – вот это слово: «деловая информация», вот это – «изобразительность», вот это – «образность». И так далее?..

Писательская художественность – явление цельное, неделимое, подобно тому, как цельна и неделима личность, ее волевая цельность, где все – и жест, и слово, и мысль, все есть эта личность, ее интересное проявление и волевая внушаемость!

«Никитин глядел на ее маленькое стройное тело (Манюси. – Прим. А. Л.), сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал: «Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней».

Эти две фразы малоопытный читатель, пожалуй, уже с меньшим сомнением отнесет к «художественности». Он это назовет – «изобразительностью», «психологизмом», оставаясь неправым противопоставлением второй и первой выписки. Разумеется, и то, и другое – «изобразительность». Но разные у них задачи. О первом отрывке мы уже говорили. У него – помимо сказанного – еще роль экспозиции, некоего введения, чем и определяется видимая – «гидовская», «за кадром» – отрешенность интонации… Все пока вроде липовой аллеи и перспективы, первых контактов – перед входом в здание (особняк, замок, дворец) рассказа. Здесь же, во втором отрывке, идет «прорисовка», обнажает себя отношение (автора?.. Читателя?.. Нашей зримости?..) к видимому. Появляются даже сатирические элементы: Манюся не названа по имени даже – заменена «телом, сидевшим на гордом животном»! Цилиндр, который старит Манюсю – дочь Шелестова, которую семья старается выдать за Никитина – окончательно «уточняет», то есть завершает ее образ… Мы потом увидим, что такое этот «Розан» – Манюся! Между влюбленностью Никитина и последними фразами рассказа: «Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» – пока сам рассказ, который надо прочесть. Внимательно, и, может, не раз…

Бары Шелестовы обуржуазились, дальше омещанились, дошли до последней степени пошлости («горшочки со сметаной» Манюси, не позволяющей Никитину, супругу и бывшему своему гимназистскому учителю, выпить стакан молока!..) – но все еще «держат фасон», изображают аристократов, даже интеллигентов, спорят о том, например, является ли Пушкин… психологом… Шелестовы «спасаются формой»!

Итак, Манюся, (Мария Годфруа, Розан и т.д.) уже почти разоблачена в своих задатках оголтелой пошлой мещанки «голубых кровей»… Но ведь и влюбленный интеллигент Никитин хорош, если всей его интеллигентности не достало, чтоб сразу прозреть все агрессивное мещанское убожество своей будущей супруги…

Дело в том, что Никитин пока лишь заявка на интеллигента. Он должен, видать, пройти испытание подобным супружеством, чтоб определился его душевный индекс, его наклонение: в сторону той же мещанской жизни, или в сторону бунта и несмирения с нею: «бежать»! И очень знаменательно, что в начале рассказа Никитин горячо отстаивает Пушкина-психолога от мещанского уверенного всезнайства, от спесивой амбициозности семьи Шелестовых и их «интеллигентного» общества! Знаменательно: Пушкин пробным камнем истинной духовности!

В конце рассказа Никитин решает бежать от вязкой, засасывающей пошлости Шелестовых… Мы не знаем, на что он употребит бегство. Но в этом уповающем бегстве – начало и залог становления подлинной интеллигентности Никитина. Мир шелестовых заставляет каждого сделать выбор. Так – медленно, но неизбежно – эстетик дозревает до этики. А там, вероятно, до борьбы, до классовой ее разгневанности…

В рассказе очень характерная чеховская изобразительность – ничего «внешнего» и «броского», ни самоцельности, ни подчеркнутости: все «как жизнь». Доверие к читателю, чтоб тот без подсказки, точно полотно реалиста, чуждого мелочного и нетерпеливого субъективизма, сам все додумал… И во всем – двойная тайна – личности художника, и личностного его искусства. Слова – те же краски, та же живопись, те же тысячи нюансов «незримой образности»!

И лишь неопытному, повторяем, читателю кажется, что текст (романа, повести, рассказа) состоит из отдельных «мест», что-то здесь неинтересно, можно это «пропустить», состоит из частей «художественности» и «нехудожественности»…

Нескоро еще к такому читателю придет чувство единого и цельного мира писательской поэзии, той творческой законченности, где, как говорится, «ни прибавить, ни отбавить»…

И эту удивительную цельность мы потом недаром называем не просто – «завершенностью», а – совершенством!

Кажущаяся легкость

Гоголевский «Ревизор», главный образ – Хлестаков… Сколько сценических воплощений, сколько великих и выдающихся артистов лепили «своего» Хлестакова! Сколько написано об этом самом веселом образе Гоголя, который, кажется, главным образом, привел самого Гоголя, затем и Пушкина, в удручение: как печальна Россия!..

Хлестаков представляется неким Акакием Акакиевичем наизнанку. Если Башмачкин весь – внутренний пафос массового, мелкого чиновничества, его честная, здоровая, «демократичная основа», где служба стремится к труду, уж если не дано ей стать – служением, то Хлестаков – ее внешний пафос, риторика, самоупоение, показное важничание, желание казаться значительным, уж если не дано быть значительным по сути своей. По существу, и в Башмачкине, и в Хлестакове еще много здоровых, народных, начал… Если Башмачкин – в экстренной ситуации – силится осмыслить свое положение, осознать свои отношения с обществом и впадает в глубокое удручение, то Хлестаков – это внешнее, риторичное, клокотание мелко-чиновнического служивого пафоса. Жулик ли Хлестаков? Ничуть ни бывало. Он весь подражательность и эпигонство чиновничьей вторичности. Ему кажется, что он наконец дорвался до высокого чиновного положения и старается соответствовать. Он сам в упоении от своего «образца» – и врет, воздавая ему дань! Если Санчо, из романа М. Сервантеса, в положении губернатора остается верен себе, Хлестаков в положении важного чиновника, забывает себя, стараясь полностью перевоплотиться в этого чиновника. Хлестаков оказался бы тем же, возможно, Башмачкиным, если б его не приняли за важного чиновника в гостинице. Хлестаков не столько жульничает, сколько принимает «правила игры», предложенные ему городничим!..

Автоматизм подлости одних, бездумная беспечность и «упоение» других, – или Башмачкин, который этой жизнью – обречен. Как в конце «Мертвых душ» будет обречено уже совсем активное начало в капитане Копейкине… Нуль в Петербурге, и величина в провинции!

То есть жизнь, которая создана для подлости одних (от городничего до «берущих борзыми щенками»), не может в других, уже самим инстинктом, не поощрять… бездумное упоение этой жизнью! Только так можно уцелеть, не выломиться из нее в Башмачкиных…

Башмачкины и Хлестаковы – некая дальнейшая социальная дифференциация, развитие начал пушкинского Евгения из «Медного всадника».

Вот, видимо, что надо иметь в виду в гоголевской образной фразе о Хлестакове: «легкость в мыслях необыкновенная!».

В этой фразе – Хлестаков весь, с редкостной полнотой как человеческой, так и образно-общественной сущности. Воплощение же образа, видимо, зависит от того – сколько дано актеру и режиссеру взять из этой гоголевской фразы. Вот почему образ (роль) и «легкий», когда акцент делается на внешности, на «легкости в мыслях», вот почему он трудный, творческий, глубинно-художественный, когда делается усилие вскрыть генезис – почему «легкость в мыслях», в чем их причина, какая здесь связь с современным обществом, с его устройством, с его почти мистической психологией…

Легкость трактовки (чтение, сцена, кино) Гоголя – путь заведомо нетворческий, от Гоголя, это иллюзия понимания и воплощения образов Гоголя… Увы на этот иллюзорный путь – внешнего – очень уж часто попадаются, как читатели, так критики, так и искусство.

Причем, очень уж приманчива эта внешняя легкость у Гоголя – хотя начисто нет такой, скажем, у Достоевского, где правая – лишь правая (понимания, воплощения), не остается даже гоголевского «внешнего»…

Ведь так и с живыми людьми. Одни сложны при внешней, казалось бы, простоте, другие сразу ничего нам не сулят, кроме непростоты, о третьих же, внешне сложных при внутреннем примитиве – об этих говорить неинтересно. Тем более они неинтересны литературе…

Но простодушен ли Хлестаков? Ведь взял чужие деньги, ведь опустил в свой карман. Среди всей вторичности чиновной эйфории – он в таком, как видим, не теряет чувство реальности. В этом Хлестаков лишь немного кажется, не дотянул до Чичикова!