По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

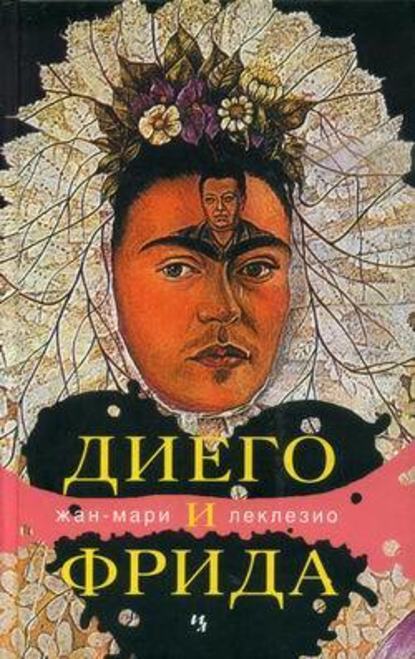

Диего и Фрида

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

За десять с лишним лет, прошедших со времени создания Коммунистического интернационала (американская секция Коминтерна была организована Чарльзом И.Рутенбергом и Александром Биттельманом), энтузиазм Диего нисколько не угас. Ни неудача, которую он испытал в Советском Союзе (когда было отвергнуто его предложение написать цикл фресок, посвященный русской революции), ни разочарования, связанные с чехардой диктаторских режимов в Мексике (Грамши назвал это «хроническим бонапартизмом»), не смогли подорвать убеждения художника, умерить его юношеский пыл. Однако у него созрела и окрепла новая мысль: истинная революция XX века должна произойти в самом сердце капиталистического мира, в индустриальном муравейнике Североамериканских Соединенных Штатов.

Познав ужасы войны в Европе, где его окружали бесчисленные, бессмысленные человеческие страдания, пережив в Париже смерть сына, Диего предчувствует революцию на американском континенте. Мексиканская революция, первая в современном мире, вспыхнула как громадный, ослепительно яркий пожар. На пепелище диктатуры Диаса зародилась новая буржуазия – коррумпированные политиканы и честолюбивые, расчетливые военные. В России революция одержала полную, блистательную победу. Фриде запомнились строки из воспоминаний Керенского, в которых, как ей казалось, речь шла о некоей грядущей революции: "Это было необыкновенное, волнующее время, время дерзновения и немыслимых страданий. Время, не имеющее подобий в Истории. Все мелкие повседневные заботы, все групповые интересы стерлись из нашего сознания"[16 - Alexander Kerenski. The Kalastrophe. New York, 1927.]. И дальше – слова, запечатлевшиеся в сердце Диего: «Революция была чудом, актом творения, осуществленным человеческой волей, рывком к вечному, всеобщему идеалу».

Диего привез из Москвы полные чемоданы эскизов и зарисовок, из которых складывался образ грядущей революции. И не случайно он отдает эти рисунки Фрэнсис Флинн Пейн, чтобы она отвезла их в Нью-Йорк и показала в дирекции Музея современного искусства: он уверен, что его произведениям суждено оплодотворить американскую революцию.

Диего вернулся из России с убеждением, что один лишь Троцкий достоин быть идейным наследником Маркса и Ленина. Речь Сталина в 1924 году, где между строк прозвучал отказ от мировой революции, и последующая ссылка Троцкого в Алма-Ату стали для Диего наглядным свидетельством того, что революцию еще предстоит совершить, а исключение из мексиканской коммунистической партии только укрепило его решимость.

В 1930 году Америка пребывает в социальном и нравственном хаосе, из которого может возникнуть что угодно. Несмотря на травлю, развязанную против "красных" министром юстиции Палмером и директором ФБР Джоном Эдгаром Гувером, несмотря на необоснованные аресты, пытки и убийства, сторонники социальной революции не утратили иллюзий. В Мехико Диего беседовал с итальянскими "прогульщиками", сплотившимися вокруг Тины Модотти и революционера Видали. Вместе они вспоминали массовые демонстрации в защиту Сакко и Ванцетти, когда интеллектуалы и рабочие бок о бок шли по улицам Бостона к тюрьме Чарлстон, чтобы не дать умереть "славному сапожнику" и "бедному торговцу рыбой", жертвам охоты на иностранных коммунистов. Бертрам Вольфе, друживший с Диего уже десять лет, рассказал о своем аресте, о встрече в тюрьме с Джоном Дос Пассосом. Вот об этой Америке и мечтал Диего с тех пор, как вернулся из опустошенной, разочарованной Европы.

Это мечта не политика, даже не политизированного интеллигента. Это прежде всего мечта об эстетической и культурной революции, о новом, революционном взгляде на окружающий мир. Летом 1931 года, когда над Мехико бушуют грозы, а Фрида восстанавливает силы в койоаканском саду, каждый вечер орошаемом ливнями, Диего мыслями уже далеко, в том мире, который он хочет завоевать. Он уже знает, какие фрески напишет в Детройте, видит целостный ансамбль образов, их взаимосвязи, средства их создания, нить, соединяющую современный мир с глубокой древностью. Он еще не видел здания, которое будет расписывать, но уже знает, какие там будут фрески. В Сан-Франциско он поделился с Уильямом Валентайнером своим желанием "сделать зримым великолепный, все нарастающий ритм, который возникает при извлечении природного сырья и длится до изготовления законченного изделия, создаваемого умом, потребностью, действием человека".

По мнению Диего, новый, революционный взгляд на мир может возникнуть только при контакте двух противоположных миров, которые существуют на американском континенте. Еще до детройтского проекта, в 1929 году, он публикует своего рода манифест, статью о революции в живописи:

Я всегда считал, что искусство Америки, если когда-либо ему суждено появиться на свет, станет результатом слияния изумительного, пришедшего к нам из незапамятных времен искусства индейцев в центре и на юге континента и искусства тружеников индустрии Севера. <…> Я выбрал себе тему – ту же, что выбрал бы любой другой мексиканский трудящийся, который борется за справедливость и против классового общества. Я увидел красоту Мексики другими глазами и с тех пор стал работать так напряженно, как только мог.

В 1932 году, после работы в Детройте, он дополнит этот манифест:

Революционное движение испытывает острую потребность выразить себя через искусство. У искусства есть преимущество: оно говорит на языке, который легко понять рабочим и крестьянам всего мира. Китайский крестьянин или рабочий поймет революционную кар тину легче и скорее, нежели книгу <…>. Тот факт, что буржуазия находится в стадии разложения, а ее искусство целиком зависит от искусства Европы, показывает: подлинно американское искусство не может развиваться без творческого участия пролетариата. Чтобы стать полноценным искусством, искусство этой страны должно быть революционным.

Рассуждая о наивных картинах на религиозную тему, Диего выражает свое понимание искусства в сжатой формуле: "Крестьянин и городской труженик производят не только зерно, овощи и промышленные товары. Они производят еще и красоту".

Долгожданная выставка открылась во вторник 22 декабря 1931 года в Музее современного искусства на Пятой авеню. На ней были представлены живописные полотна Диего Риверы (всего сто сорок три картины), в том числе написанные еще до кубистского периода в его творчестве, и можно было увидеть, сколь изменчив творческий гений художника. Больше всего ньюйоркцев удивили фрески на мобильных панно, выполненные Диего в последний месяц перед выставкой: для них ему привезли из Мексики просеянный речной песок и гипс. На пресс-конференции в отеле "Барбизон-Плаза" Диего рассказал о технике фрески на материале итальянского Возрождения и доколумбовой Мексики. В Храме ягуаров в Чичен-Ица древние художники майя пользовались исключительно минеральными красками в ограниченном и изысканном наборе. Два оттенка красного. Два оттенка синего. Четыре оттенка зеленого. Желтый. Белый. Черный. Пурпурный.

Несмотря на известность Риверы и авторитет Музея современного искусства (предыдущая выставка была посвящена Матиссу), первая встреча с Нью-Йорком не вполне оправдала надежды художника. Пресса неодобрительно отнеслась к работам Риверы и даже раскритиковала за дерзость фреску под названием "Frozen Assets" ("Замороженные активы"), в которой был показан сговор между капиталом и полицией, их общая ответственность за то, что рабство продолжает существовать. Воскресный выпуск "Нью-Йорк тайме" посвятил Диего статью, где похвалы перемежались с критикой: в частности, его фрески называли "пресными копиями" росписей в Чапинго и Мехико. Статья Эдварда Олдена Джуэла была частью полемики, развернувшейся вокруг художника. Критики издевались над его идеями о возрождении индейского искусства – культура американских индейцев, утверждал один журналист, это "культура плетеных корзинок и лоскутных одеял!" – и упрекали меценатов в том, что те предпочитают поддерживать иностранных художников, а не отечественных. В самом деле, одним из последствий экономической депрессии 1930 года стал закон, запрещающий давать иностранцам какую бы то ни было постоянную работу. Тем не менее выставка имела успех у публики, и значительная часть нью-йоркской интеллектуальной элиты поспешила посетить ее.

Для Фриды первые месяцы в Нью-Йорке оказались трудными. Несмотря на мексиканские платья и украшения, она так и осталась в тени своего мужа-великана, напуганная этим городом насилия и грязи, который она описывает в письме доктору Элоэссеру как "громадную, загаженную и неудобную клетку для кур". После Сан-Франциско она стала испытывать враждебное чувство к богатым американцам, которые "веселятся на бесконечных вечеринках, в то время как тысячи и тысячи людей подыхают с голоду".

Надо сказать, времена были действительно трудные. В праздничные рождественские, предновогодние дни экономический спад ощущается особенно остро, и заполненные бедняками улицы Нью-Йорка напоминают скорее диккенсовский Лондон, чем надменный город Рокфеллера. В газетах полно статей о "достойных людях, впавших в нужду", с призывами оказать им помощь. Месячная заработная плата часто не достигает установленного минимума в двести долларов, некоторые работницы швейных мастерских живут на пятьдесят или даже тридцать долларов в месяц.

Пока Диего работает над фресками, Фрида прогуливается по улицам Манхэттена. Зима здесь мягкая и дождливая, и она с тоской вспоминает о сияющем небе и утреннем холодке Койоакана, о детях, грызущих леденцы по углам улиц, об индианках, продающих "рождественские" цветы и землю для рассады. В отеле "Барбизон-Плаза" неуютно и скучно, вдобавок Фрида не говорит по-английски и совсем не ориентируется в окружающей среде. В конце ноября она пишет доктору Элоэссеру: "Диего, разумеется, уже вовсю работает, город его очень интересует, меня, конечно, тоже, но я, как всегда, только смотрю прямо перед собой и часами скучаю".

Ей не хватает развлечений. "Добропорядочное" общество ее не интересует совершенно, а нью-йоркская толпа – это компактная, враждебная масса, в которой она даже не может блеснуть своим очарованием экзотического цветка, как бывало на залитых солнцем улицах Сан-Франциско. В номере отеля слишком тесно, чтобы заняться живописью или рисованием. У нее завязывается дружба с Люсьеной Блох, помощницей Диего, они вместе ходят в театр, на шоу Зигфелда или в кино на "Франкенштейна".

В марте Диего и Фрида едут в Филадельфию на премьеру "ЛС" ("Лошадиная сила"), балетного спектакля по замыслу и с декорациями Диего, на музыку мексиканского композитора Карлоса Чавеса. Этот старый проект (1927 год) оставался в папках Диего, пока ему не помогла увидеть свет нью-йоркская выставка. В балете осуществилась давняя мечта художника: индейское прошлое Мексики смешивается с индустриальной современной действительностью. Для него это идеальная прелюдия к детройтскому проекту. Но Фрида в письме к доктору Элоэссеру безжалостно издевается над спектаклем: "Какие-то вялые белобрысые типы изображают индейцев из Теуантепека, когда они танцевали сандунгу, казалось, будто в жилах у них не кровь, а свинец".

Это закономерно: Фрида не приемлет англосаксонский мир, который вызывает у нее страх и инстинктивное недоверие, потому что отделяет ее от мужа. Столкновение с индустриальным миром и его несправедливостями причиняет ей боль, но она в отличие от Диего не может вытеснить эту боль творчеством. И она чувствует себя как бы отрезанной от собственного "я", от своего отражения, от источника тепла. Она любит Диего больше всего на свете, ради него она согласилась уехать так далеко от дома, от родителей и даже в какой-то степени пожертвовать своим искусством. Она снова мечтает о ребенке, хотя не говорит об этом Диего. Когда к концу апреля 1932 года Диего решает начать работу в Детройте, Фрида уезжает с ним в Мичиган, радуясь в душе, что может покинуть устрашающий город-гигант, где она жила словно тень.

Встреча, оказанная супругам в Детройте, произвела на Фриду самое приятное впечатление. Доктор Валентайнер из Института искусств и его ассистент Берроуз встречали их на вокзале. Там также было много мексиканцев, в основном рабочих с фордовских заводов: их привез мексиканский консул. Диего прибыл как культурный посол Латинской Америки, а общение с рабочими-иммигрантами для него и для Фриды значит гораздо больше, чем контакты в высшем свете Нью-Йорка. Внушительная сумма, которую выделил Институт (финансируемый компанией Форда), дает Диего огромные возможности. По его убеждению, этот проект – своего рода стройка, где он станет архитектором-строителем, наймет ассистентов, рабочих, подручных. Он намерен поделиться предоставленными средствами, и это не пустые слова. Во все время пребывания в Детройте художник будет играть роль покровителя по отношению к соотечественникам, предлагать им деньги и поддержку, особенно тем, кому предстоит оплатить обратный путь в Мексику.

Диего и вправду становится в Детройте кем-то вроде посла. В тридцатые годы, после долгого перерыва, вызванного революцией, Соединенные Штаты в лице президента Гувера стремятся восстановить экономические и торговые связи с беспокойным южным соседом. Поручив Диего реставрацию и роспись дворца Кортеса в Куэрнаваке, американский посол Морроу сделал художника официальным посредником в сближении двух государств. Искусство настенной живописи с его наглядностью и общедоступностью – символ этого сближения.

Тяга к примирению имеет свои причины. Биржевой крах 1929 года больно ударил по американской экономике.

Кризис не пощадил даже фордовские заводы. К моменту приезда Диего и Фриды Детройт превратился в зону бедствия. Недалеко от завода на реке Руж, на месте инкстерских трущоб Генри Форд выстроил новый город: он стремится преодолеть кризис, оздоровляя заводские гетто. А его сын Эдсел и невестка Элинор сражаются с депрессией на другом фронте. Чтобы выйти из тупика, компании Форда надо совершить прорыв в другие страны, в частности в Мексику, которая становится новым и очень перспективным рынком. Эдсел Форд одним из первых понял, сколь важную роль играют искусства, особенно изобразительное, в том, что мы теперь называем увеличением сбыта товаров. После встречи Эдсела Форда с Уильямом Валентайнером компания решила выделить средства на ремонт и пополнение коллекции детройтского Музея современного искусства, Института искусств. А Валентайнер, в свою очередь, встретился в Калифорнии с Диего Риверой, что дало художнику возможность приехать в Детройт[17 - Встреча эта, однако, была чистой случайностью: как утверждает Вольфе, Валентайнер приехал в Сан-Франциско вслед за женщиной, в которую был влюблен, – теннисисткой Хелен Уилле, ставшей моделью для символической фигуры Калифорнии на фреске Риверы.]. Едва сойдя с поезда 21 апреля 1932 года, Диего и Фрида сразу окунулись в атмосферу предельной социальной напряженности и производственных проблем, ничем не напоминающую атмосферу в светских снобистских кругах, в которых они вращались в Нью-Йорке. Диего полон энтузиазма, он целыми днями осматривает заводские корпуса и рабочие кварталы, беседует с техниками, разнорабочими, инженерами, упивается воздухом завода, ощущением силы и творческого вдохновения, какого нигде больше не испытывал. Он делает сотни эскизов и зарисовок, готовит планы для росписи стен в Садовом дворике, ведь ему предстоит расписывать не только северную стену, как предполагалось вначале, но все четыре стены, обрамляющие сад с барочным фонтаном (эту «гадость» Диего хотел убрать), и напоминающем дворики старых особняков колониальной эпохи в Мехико. Особое воодушевление у Диего вызывает завод на Руже, грандиозная футуристическая конструкция из стали и цемента, полностью отвечающая представлениям художника о мире труда. «Ни одна из построек, какие возвело человечество за всю свою историю, не может соперничать с этой», – говорит Ривера. В статье, опубликованной в «Нью-Йорк геральд трибюн», он утверждает: «Здесь всё: могущество, сила, энергия, печаль, слава и юность нашего континента».

Между старым императором Генри Первым, главой фордовской династии, и великаном-мексиканцем завязывается странная, довольно-таки противоестественная дружба, о которой Диего будет потом вспоминать не без удовольствия. В Генри Форде его подкупает твердая воля человека из народа, который в одиночку создал империю, простирающуюся до Бразилии. Как и Диего, Генри Форд родился в шахтерском краю, в одном из наименее населенных районов американского континента; вплоть до середины XIX века Мичиган представлял собой границу между сельской цивилизацией и лесными дебрями – подобно тому как Гуанахуато был границей между Мичоаканом, краем земледельцев-тарасков, и бесплодными землями диких чичимеков.

Оба они обладают творческой мощью, у обоих вызывают энтузиазм процесс превращения сырья в готовую продукцию, всесилие прогресса, пылающие сталеплавильные печи, прессы, станки, общая деятельность большой массы людей. Диего далек от романтической идеализации. Просто здесь он воочию видит будущее, его переполняет юношеский восторг. В Дирборне Диего посещает Музей промышленности, где вся история машин представлена в экспонатах; его так поражают эти "груды железа", что он, придя в семь вечера, уходит из музея в час ночи. На следующий день он встречается с Фордом и выражает ему свое восхищение. Когда на обратном пути он проезжает мимо заводов и управления компании, ему уже не терпится продолжить работу над ансамблем, который теперь видится ему яснее: "Пока я возвращался в Детройт, индустриальная империя Форда все время стояла у меня перед глазами. В ушах звучала величественная симфония, доносящаяся из цехов, где металл превращается в станки и машины, чтобы служить людям. Эта новая музыка еще ждет композитора, чей гений сумеет придать ей удобную для восприятия форму".

Как бы ни складывались в дальнейшем отношения Диего Риверы с Америкой, он никогда не станет отрицать, что восхищался Генри Фордом, его творческой одаренностью, той ролью, которую он сыграл в наступлении индустриальной эры. Позднее, вспоминая об этом визите, он признается Глэдис Марч: "Я пожалел о том, что Генри Форд – капиталист и один из богатейших людей на свете. Я не чувствовал за собой права воздать ему хвалу так пространно и так открыто, как мне хотелось бы. <…> Иначе я попытался бы написать книгу, в которой показал бы Генри Форда таким, каким я его увидел, – истинным поэтом и художником, одним из величайших в то время".

В своем энтузиазме Ривера не замечает или не хочет заметить грязное пятно на репутации 1енри Форда: его воинствующий антисемитизм. С 1921 по 1924 год в газете "Дирборн индепендент" публиковались его статьи со злобными нападками на евреев, "пиявок Америки", с которыми он почему-то связывал растущую популярность джаза и коррупцию в Нью-Йорке, этом "Вавилоне наших дней".

Фрида не в таком ослеплении, как Диего, она все видит и не может отказать себе в удовольствии бросить вызов. Узнав, что в отель "Уорделл", куда поселила их компания Форда – рядом с Институтом искусств, – не допускают евреев, она убеждает Диего протестовать. Они угрожают, что переедут в другой отель, и в итоге добиваются отмены дискриминационного правила, а также снижения платы за номер! Вскоре после приезда в Детройт на званом ужине в Фэр Лэйн, резиденции Генри Форда, воспользовавшись паузой в разговоре, Фрида громко задает старику вопрос, который вертится у нее на языке: "Мистер Форд, вы еврей?"

Это не помешало Диего стать искренним другом Эдсела Форда. Пока шла подготовительная работа над фресками, Эдсел делал все, чтобы облегчить коллективный труд художников. Специалисты доставали необходимые краски, фотограф снимал виды завода, которые Диего хотел запечатлеть на фресках.

Весной и летом 1932 года Диего занят изготовлением трафаретов для фресок, а Фрида переживает один из самых тяжких периодов в своей жизни. В отличие от Диего ей не за что любить Детройт. Она не видит ничего интересного в этом городе – "деревне с ветхими домишками", как она называет его в письме к доктору Элоэссеру. В какой-то мере она разделяет восторг Диего по отношению к заводам на Руже, однако "все остальное, – говорит она, – такое же уродливое и глупое, как повсюду в Соединенных Штатах". Проведя долгие месяцы вдали от Мексики, она чувствует все нарастающую тоску по родным местам, по тихому провинциальному Койоакану, по друзьям, даже по напряженной атмосфере родительского дома. Фрида знает, что мать умирает от рака, знает, что ее состояние ухудшилось. Письма от Матильды и Кристины не приходят, и Фрида чувствует себя заброшенной.

Диего всячески старается развлечь ее. Вместе с супругами Ривера и группой художников-ассистентов из Нью-Йорка приехала пара эксцентричных англичан: Джон, виконт Хестингс, граф Хантингтон, и его жена Кристина, которая позировала художнику Огастесу Джону. Они сняли квартиру по соседству с Диего и Фридой и каждый вечер ужинают с ними, пьют и беседуют до глубокой ночи. Диего воссоздал в Детройте богемную атмосферу Монпарнаса; во время этих ужинов он показывает Валентайнеру эскизы будущих фресок.

Но Фриде от этого не легче. День за днем проходят в одиночестве и праздности, которая парализует даже ее талант художника. За время, проведенное в Детройте, она почти не занималась ни живописью, ни рисованием. Она замкнулась в себе, и только физическая боль еще способна пробудить ее к жизни.

А тут еще эта безумная идея. Несмотря на неудачу, постигшую Фриду в Куэрнаваке, она снова решила родить. Теперь это занимает все ее мысли. В больнице Форда, куда она обращалась по поводу нарыва на левой ступне, ее познакомили с доктором Праттом, приятелем леди Кристины. Она делится с ним своими мечтами и тревогами. Пратт уже знает, что довелось пережить этой молодой женщине. Он сам провел обследование и смог определить все физические изъяны Фриды: помимо ужасных последствий аварии, она страдает врожденным недостатком – слишком узким тазом, что осложняет беременность. Кроме того, анализ крови позволяет предположить у нее сифилис. Картина катастрофическая, и врач колеблется. Вначале он советует ей сделать аборт, пока сроки это позволяют (у нее менее чем трехмесячная беременность). Для Фриды, страстно мечтающей о ребенке, такая перспектива трагична, но Диего в конце концов удается ее убедить.

На исходе мая она пишет доктору Элоэссеру, ожидая от него совета, надеясь на чудо: "Учитывая состояние моего здоровья, я подумала, что будет лучше, если я выкину. Я сказала об этом доктору Пратту, он дал мне хинин и сделал чистку касторовым маслом. На следующий день у меня было кровотечение, но совсем небольшое. Я решила, что это выкидыш, и снова пошла к доктору Пратту. Он осмотрел меня и сказал, что выкидыша не было, а оперативное вмешательство он не рекомендует, и теперь лучше уж сохранить ребенка". В растерянности Фрида просит Элоэссера: "Я не знаю, что делать, и хочу, чтобы вы мне дали искренний совет. Я сделаю все, что вы сочтете полезным для моего здоровья, и Диего в этом меня поддерживает".

Для Фриды речь идет не только о здоровье, но еще и о независимости, о совместной жизни с Диего, о творчестве. Сейчас, когда ее давняя мечта еще может осуществиться, она не знает, какое решение принять. Она одна со своими тревогами, ей некому больше довериться. "Не хотелось бы докучать вам, – пишет она, – если бы вы знали, Докторсито, как мне неприятно вам надоедать, но я обращаюсь к вам не только как к врачу, но и как к моему лучшему другу, и ваше мнение значит для меня больше, чем вы можете представить. Ведь здесь мне не на кого положиться. У нас с Диего все в порядке, но я не хочу отвлекать его этими проблемами, когда он по горло в работе, когда он так нуждается в отдыхе и покое. И я не настолько доверяю Джин Уайт (Фрида написала ее портрет в Сан-Франциско в 1931 году) и Кристине Хестингс, чтобы советоваться с ними по такому важнейшему для меня делу, из-за которого я рискую отправиться на тот свет!" Ответ доктора Элоэссера придет не скоро, уже после того, как решение будет принято, и подтвердит мнение доктора Пратта: ребенка надо сохранить.

Окончательное решение Фрида должна принять сама, и она решает сделать то, к чему так долго стремилась и для чего потребуется чудо. Решает сохранить ребенка – ребенка, чей прообраз Диего задумал написать в центре громадной фрески в Институте, над западной дверью: "Этот росток в виде полноценного ребенка, а не зародыша, укрытый в луковице растения, тянется корнями к плодородным недрам земли" и символизирует созидательное начало человека. Это будет дитя Детройта. Фрида хочет к августу вернуться в Мексику и рожать дома, в Койоакане.

Через полтора месяца, в удушающий зной мичиганского лета случится беда. Люсьена Блох, которой Диего поручил Фриду, ничем не сможет помочь. В ночь на 4 июля Фрида в ужасающих муках, истекая кровью, теряет ребенка. Диего едет с ней в больницу Форда, пытается унять ее отчаяние. В последующие дни он приносит ей карандаши и краски, и она начинает рисовать. Он знает: для нее это единственное средство выжить.

Выйдя из больницы, Фрида пишет две картины, положившие начало ее особенной, глубоко индивидуальной манере живописи, в которой события ее повседневной жизни, желания, страхи, потаенные ощущения принимают символические и в то же время реальные формы. На одной она изобразила себя на больничной кровати после кесарева сечения, рядом – ее ребенок. На другой она лежит обнаженная в луже крови, а над кроватью, как символы пережитого, колышутся навязчивые, кошмарные видения: сломанная тазовая кость, лоток с хирургическими инструментами, цветок орхидеи, чудовищная улитка, причудливое знамя и трехмесячный зародыш – для этого Фрида попросила Диего принести ей медицинскую энциклопедию с иллюстрациями. На спинке больничной кровати выведена роковая дата: июль 1932 года.

В конце того же июля Диего приступает к росписи стен Института, и Фрида не может больше оставаться в стороне; она возвращается в отель, ей не терпится довершить свое дело, помочь мужу произвести на свет его произведение. Письмо Элоэссеру, написанное вскоре после возвращения к нормальной жизни, хорошо передает ее настроение: противостоять несчастью и преодолеть собственные слабости, как ей уже удалось сделать в 1927 году. "Doctorcito querido[18 - Дорогой Докторсито (исп.). (Прим. перев.)], – пишет она, – я так надеялась заполучить маленького крикуна Диегито, но вышло по-другому, и теперь мне остается только перенести это".

В автобиографии Диего назовет это событие "трагедией Фриды".

После этого она будет все больше и больше замыкаться в своем горе, ища и не находя утешения. Только живопись позволит ей удержаться на плаву, но взамен лишит ее радости жизни. С этой даты, как отмечает Диего, "она начинает работу над целой серией шедевров, каких еще не знала история живописи, – картин, воспевающих стойкость женщины перед лицом суровой истины, неумолимой действительности, людской жестокости, телесных и душевных мук. Ни одна женщина не сумела запечатлеть на полотне столько выстраданной поэзии, как Фрида в Детройте в то время".

После выкидыша Фрида несколько недель подряд почти беспрерывно пишет и рисует. Живопись уводит ее от ужаса реальности, каждая картина, каждый рисунок – это послание к тем, кто ее окружает. Таков автопортрет "Между двух миров", на котором представлена ее жизнь, разрывающаяся между дорогим сердцу Диего индустриальным Детройтом и ее любимой Мексикой, или сделанные единым росчерком рисунки, на которых реальный ужас, пережитый в больничной палате, превращен в иероглифы: вереница зданий в центре Детройта, оплодотворенная яйцеклетка, далекое, как звезда, лицо Диего и плачущее небо.

Летом и осенью Диего словно одержимый работает над фресками. Он спешит воспользоваться дневным светом, который уже начинает убывать. Вместе с ним трудится целая мастерская, как во времена Возрождения, и он руководит творческим процессом, точно дирижер – оркестром. Эдсел Форд, который наблюдал за работой Диего сначала на подготовительной, а затем на решающей стадии, поражен его высоким профессионализмом и техникой росписи. С полуночи на лесах, воздвигнутых у стен, трудятся штукатуры, чтобы под утро ассистенты Диего – Клиффорд и Люсьена Блох – могли прочертить по трафарету контуры композиции и нанести первые краски. Когда рассветает, на леса поднимается Диего и выполняет рисунок целиком, прорабатывает тени и нюансы цветов. Он работает в одиночку целый день, иногда до ночи, без отдыха, прикрепив кисти к длинным жердям.

Результат потрясает. День за днем возникают завораживающие образы, которые превращают стены Института искусств в гимн человеку-созидателю. Повсюду на стенах и на потолке неоклассического здания запечатлены различные этапы развития современной цивилизации. Фреска над западной дверью, где среди богинь земледелия изображен символический зародыш истории человечества, перекликается с фреской над восточной дверью – миром труда, могучими трубами и машинами. Росписи северной и южной стен – громадные картины, которые трудно охватить глазом, они рассказывают удивительную повесть индустриальной эры: извивы рек, геологические пласты, электрические импульсы, связывающие различные этапы жизни человечества, гигантские руки, вырывающие у материального мира вольфрам, никель и молибден для. изготовления быстрорежущей стали, и огнедышащие пасти доменных печей, похожие на жерла вулканов. Разные виды промышленного сырья – известь, песок, уголь, медь – и разные этапы исследований в области медицины, промышленности и военного дела символизируют человеческие расы: они враждуют и примиряются друг с другом, а над ними, на фризе – люди, вечные образы, женственные и мужественные одновременно, и натруженные рабочие руки – руки с фресок Микеланджело, готовые к мести или божественные, как вытянутый палец Творца.

Каждая деталь этих росписей – сама по себе картина, а весь ансамбль открывается перед зрителем как головокружительная бездна, окно в безмерность минувшей и грядущей истории человечества. Никогда еще Диего Ривера не создавал таких масштабных по замыслу стенных росписей. Использовав все приемы и стили живописи, от классицизма до иллюзорной перспективы кубистов и экспрессионистов, иногда воспроизводя грубость реального мира с фотографической точностью, Ривера уместил в ограниченном пространстве дворика Института все многообразие человеческой эпопеи, жажду свершений, бегство от смерти, нескончаемую череду страданий и наслаждений, демонов и сладострастных ангелов творения. Никогда еще он до такой степени не выкладывался в работе, он сумел подняться и над своей революционной верой, втиснув ее в узкие рамки заказа, и над собственным страданием – страданием, которое позволило ему вместе с Фридой произвести на свет единственное дитя, какое они могли родить.

Диего Ривера и Фрида Кало покидают Детройт за неделю до торжественного открытия фресок. Первые отзывы журналистов – верное эхо добропорядочного детройтского общества – дали им понять, что надвигается буря. На росписи обрушилась лавина критики. Святоши, возглавляемые преподобным Ральфом Хиггинсом и иезуитом Юджином Поласом, были возмущены сценой вакцинации ребенка, где художник изобразил подателей вакцины, быка и осла: они расценили это как пародию на Рождество. Женские организации – школа в Мэригроув и католические клубы – восприняли изображения нагих женских тел как "прямое оскорбление американской женщины". Но хуже всего было общее настроение фресок, этих гимнов рабочей революции, где сжатые кулаки и красные звезды наводили на жуткую мысль о Коммунистическом интернационале. Когда скандал разразился, Диего и Фрида были уже в Нью-Йорке: художника пригласили расписывать большой зал "Радио-Сити", будущего Рокфеллеровского центра. Тем, кто разругал его работу, Диего оставил печальное и горделивое послание: "Если мои детройтские фрески будут уничтожены, это причинит мне большую боль, потому что я отдал им год жизни и вложил в них весь мой талант. Но завтра я займусь другой работой, ведь я не просто "художник", а скорее человек, реализующий свою биологическую функцию – производить картины, как дерево производит цветы и плоды. Дерево не ропщет, когда теряет созданное им за год, потому что знает: в будущем году оно снова будет цвести и плодоносить".

Битва в Нью-Йорке

Вначале марта 1933 года Диего и Фрида прибывают в Нью-Йорк: их встречает холодный зимний ветер, а за спиной у них бушует другая буря, разыгравшаяся во внутреннем дворике Института искусств в Детройте. Фрида без сожаления покинула индустриальный Детройт, с которым у нее связано столько тяжелых воспоминаний. Но недолгое пребывание в Мехико, куда она приехала проститься с умирающей матерью, и атмосфера скорби в родительском доме тоже не могли поднять ей настроение. А здесь, в Нью-Йорке, Диего Риверу ожидает новый заказ, и ему, как обычно, не терпится приступить к работе.

Еще во время подготовительной работы над детройтскими фресками Диего через миссис Пейн получил лестное предложение: участвовать в оформлении "Радио-Сити", нового культурного и художественного центра, который строит в Нью-Йорке Джон Рокфеллер-младший. Вначале планировалось, что в проекте будут участвовать Матисс, Пикассо и Ривера, но первые двое отказались, а Ривера согласился при условии, что от него не потребуют заранее никаких материалов. "В конкурсе участвовать не буду", – написал он Рэймонду Гуду, архитектору Центра. Нельсон Рокфеллер, сын Джона-младшего, в свое время приобрел несколько картин Риверы, а его супруга Абби, умная, утонченная, блестящая дама, была страстной поклонницей мексиканского художника. (Она даже заказала ему портрет своей дочери Бэбс, которой тогда было тринадцать лет.) Благодаря Нельсону и Абби и несмотря на недовольство Рэймонда Гуда, который хотел навязать художнику черно-белую роспись по холсту, – Диего на это заметил, что в таком случае Центр могут прозвать "Дворцом могильщиков"! – Ривера получил заказ на оформление главных помещений: большого зала с лифтами и вестибюля; всего около сотни квадратных метров за гонорар в двадцать одну тысячу долларов.

Столь грандиозное поле деятельности в таком престижном месте, в самом сердце крупнейшего города мира, – Диего выпала поистине уникальная возможность. Еще не закончив работу в Детройте, он уже видел контуры будущих фресок в Нью-Йорке. Комиссия, которая отбирала произведения искусства для строящегося Центра, задала несколько ходульную тему: "Человек, стоящий на пересечении дорог, с верой и надеждой вглядывается в очертания нового, светлого будущего". Но тема эта сразу же взволновала воображение художника. В любом случае его ждет новая творческая задача и, несомненно, самая волнующая встреча с публикой, о какой он только мог мечтать.

Познав ужасы войны в Европе, где его окружали бесчисленные, бессмысленные человеческие страдания, пережив в Париже смерть сына, Диего предчувствует революцию на американском континенте. Мексиканская революция, первая в современном мире, вспыхнула как громадный, ослепительно яркий пожар. На пепелище диктатуры Диаса зародилась новая буржуазия – коррумпированные политиканы и честолюбивые, расчетливые военные. В России революция одержала полную, блистательную победу. Фриде запомнились строки из воспоминаний Керенского, в которых, как ей казалось, речь шла о некоей грядущей революции: "Это было необыкновенное, волнующее время, время дерзновения и немыслимых страданий. Время, не имеющее подобий в Истории. Все мелкие повседневные заботы, все групповые интересы стерлись из нашего сознания"[16 - Alexander Kerenski. The Kalastrophe. New York, 1927.]. И дальше – слова, запечатлевшиеся в сердце Диего: «Революция была чудом, актом творения, осуществленным человеческой волей, рывком к вечному, всеобщему идеалу».

Диего привез из Москвы полные чемоданы эскизов и зарисовок, из которых складывался образ грядущей революции. И не случайно он отдает эти рисунки Фрэнсис Флинн Пейн, чтобы она отвезла их в Нью-Йорк и показала в дирекции Музея современного искусства: он уверен, что его произведениям суждено оплодотворить американскую революцию.

Диего вернулся из России с убеждением, что один лишь Троцкий достоин быть идейным наследником Маркса и Ленина. Речь Сталина в 1924 году, где между строк прозвучал отказ от мировой революции, и последующая ссылка Троцкого в Алма-Ату стали для Диего наглядным свидетельством того, что революцию еще предстоит совершить, а исключение из мексиканской коммунистической партии только укрепило его решимость.

В 1930 году Америка пребывает в социальном и нравственном хаосе, из которого может возникнуть что угодно. Несмотря на травлю, развязанную против "красных" министром юстиции Палмером и директором ФБР Джоном Эдгаром Гувером, несмотря на необоснованные аресты, пытки и убийства, сторонники социальной революции не утратили иллюзий. В Мехико Диего беседовал с итальянскими "прогульщиками", сплотившимися вокруг Тины Модотти и революционера Видали. Вместе они вспоминали массовые демонстрации в защиту Сакко и Ванцетти, когда интеллектуалы и рабочие бок о бок шли по улицам Бостона к тюрьме Чарлстон, чтобы не дать умереть "славному сапожнику" и "бедному торговцу рыбой", жертвам охоты на иностранных коммунистов. Бертрам Вольфе, друживший с Диего уже десять лет, рассказал о своем аресте, о встрече в тюрьме с Джоном Дос Пассосом. Вот об этой Америке и мечтал Диего с тех пор, как вернулся из опустошенной, разочарованной Европы.

Это мечта не политика, даже не политизированного интеллигента. Это прежде всего мечта об эстетической и культурной революции, о новом, революционном взгляде на окружающий мир. Летом 1931 года, когда над Мехико бушуют грозы, а Фрида восстанавливает силы в койоаканском саду, каждый вечер орошаемом ливнями, Диего мыслями уже далеко, в том мире, который он хочет завоевать. Он уже знает, какие фрески напишет в Детройте, видит целостный ансамбль образов, их взаимосвязи, средства их создания, нить, соединяющую современный мир с глубокой древностью. Он еще не видел здания, которое будет расписывать, но уже знает, какие там будут фрески. В Сан-Франциско он поделился с Уильямом Валентайнером своим желанием "сделать зримым великолепный, все нарастающий ритм, который возникает при извлечении природного сырья и длится до изготовления законченного изделия, создаваемого умом, потребностью, действием человека".

По мнению Диего, новый, революционный взгляд на мир может возникнуть только при контакте двух противоположных миров, которые существуют на американском континенте. Еще до детройтского проекта, в 1929 году, он публикует своего рода манифест, статью о революции в живописи:

Я всегда считал, что искусство Америки, если когда-либо ему суждено появиться на свет, станет результатом слияния изумительного, пришедшего к нам из незапамятных времен искусства индейцев в центре и на юге континента и искусства тружеников индустрии Севера. <…> Я выбрал себе тему – ту же, что выбрал бы любой другой мексиканский трудящийся, который борется за справедливость и против классового общества. Я увидел красоту Мексики другими глазами и с тех пор стал работать так напряженно, как только мог.

В 1932 году, после работы в Детройте, он дополнит этот манифест:

Революционное движение испытывает острую потребность выразить себя через искусство. У искусства есть преимущество: оно говорит на языке, который легко понять рабочим и крестьянам всего мира. Китайский крестьянин или рабочий поймет революционную кар тину легче и скорее, нежели книгу <…>. Тот факт, что буржуазия находится в стадии разложения, а ее искусство целиком зависит от искусства Европы, показывает: подлинно американское искусство не может развиваться без творческого участия пролетариата. Чтобы стать полноценным искусством, искусство этой страны должно быть революционным.

Рассуждая о наивных картинах на религиозную тему, Диего выражает свое понимание искусства в сжатой формуле: "Крестьянин и городской труженик производят не только зерно, овощи и промышленные товары. Они производят еще и красоту".

Долгожданная выставка открылась во вторник 22 декабря 1931 года в Музее современного искусства на Пятой авеню. На ней были представлены живописные полотна Диего Риверы (всего сто сорок три картины), в том числе написанные еще до кубистского периода в его творчестве, и можно было увидеть, сколь изменчив творческий гений художника. Больше всего ньюйоркцев удивили фрески на мобильных панно, выполненные Диего в последний месяц перед выставкой: для них ему привезли из Мексики просеянный речной песок и гипс. На пресс-конференции в отеле "Барбизон-Плаза" Диего рассказал о технике фрески на материале итальянского Возрождения и доколумбовой Мексики. В Храме ягуаров в Чичен-Ица древние художники майя пользовались исключительно минеральными красками в ограниченном и изысканном наборе. Два оттенка красного. Два оттенка синего. Четыре оттенка зеленого. Желтый. Белый. Черный. Пурпурный.

Несмотря на известность Риверы и авторитет Музея современного искусства (предыдущая выставка была посвящена Матиссу), первая встреча с Нью-Йорком не вполне оправдала надежды художника. Пресса неодобрительно отнеслась к работам Риверы и даже раскритиковала за дерзость фреску под названием "Frozen Assets" ("Замороженные активы"), в которой был показан сговор между капиталом и полицией, их общая ответственность за то, что рабство продолжает существовать. Воскресный выпуск "Нью-Йорк тайме" посвятил Диего статью, где похвалы перемежались с критикой: в частности, его фрески называли "пресными копиями" росписей в Чапинго и Мехико. Статья Эдварда Олдена Джуэла была частью полемики, развернувшейся вокруг художника. Критики издевались над его идеями о возрождении индейского искусства – культура американских индейцев, утверждал один журналист, это "культура плетеных корзинок и лоскутных одеял!" – и упрекали меценатов в том, что те предпочитают поддерживать иностранных художников, а не отечественных. В самом деле, одним из последствий экономической депрессии 1930 года стал закон, запрещающий давать иностранцам какую бы то ни было постоянную работу. Тем не менее выставка имела успех у публики, и значительная часть нью-йоркской интеллектуальной элиты поспешила посетить ее.

Для Фриды первые месяцы в Нью-Йорке оказались трудными. Несмотря на мексиканские платья и украшения, она так и осталась в тени своего мужа-великана, напуганная этим городом насилия и грязи, который она описывает в письме доктору Элоэссеру как "громадную, загаженную и неудобную клетку для кур". После Сан-Франциско она стала испытывать враждебное чувство к богатым американцам, которые "веселятся на бесконечных вечеринках, в то время как тысячи и тысячи людей подыхают с голоду".

Надо сказать, времена были действительно трудные. В праздничные рождественские, предновогодние дни экономический спад ощущается особенно остро, и заполненные бедняками улицы Нью-Йорка напоминают скорее диккенсовский Лондон, чем надменный город Рокфеллера. В газетах полно статей о "достойных людях, впавших в нужду", с призывами оказать им помощь. Месячная заработная плата часто не достигает установленного минимума в двести долларов, некоторые работницы швейных мастерских живут на пятьдесят или даже тридцать долларов в месяц.

Пока Диего работает над фресками, Фрида прогуливается по улицам Манхэттена. Зима здесь мягкая и дождливая, и она с тоской вспоминает о сияющем небе и утреннем холодке Койоакана, о детях, грызущих леденцы по углам улиц, об индианках, продающих "рождественские" цветы и землю для рассады. В отеле "Барбизон-Плаза" неуютно и скучно, вдобавок Фрида не говорит по-английски и совсем не ориентируется в окружающей среде. В конце ноября она пишет доктору Элоэссеру: "Диего, разумеется, уже вовсю работает, город его очень интересует, меня, конечно, тоже, но я, как всегда, только смотрю прямо перед собой и часами скучаю".

Ей не хватает развлечений. "Добропорядочное" общество ее не интересует совершенно, а нью-йоркская толпа – это компактная, враждебная масса, в которой она даже не может блеснуть своим очарованием экзотического цветка, как бывало на залитых солнцем улицах Сан-Франциско. В номере отеля слишком тесно, чтобы заняться живописью или рисованием. У нее завязывается дружба с Люсьеной Блох, помощницей Диего, они вместе ходят в театр, на шоу Зигфелда или в кино на "Франкенштейна".

В марте Диего и Фрида едут в Филадельфию на премьеру "ЛС" ("Лошадиная сила"), балетного спектакля по замыслу и с декорациями Диего, на музыку мексиканского композитора Карлоса Чавеса. Этот старый проект (1927 год) оставался в папках Диего, пока ему не помогла увидеть свет нью-йоркская выставка. В балете осуществилась давняя мечта художника: индейское прошлое Мексики смешивается с индустриальной современной действительностью. Для него это идеальная прелюдия к детройтскому проекту. Но Фрида в письме к доктору Элоэссеру безжалостно издевается над спектаклем: "Какие-то вялые белобрысые типы изображают индейцев из Теуантепека, когда они танцевали сандунгу, казалось, будто в жилах у них не кровь, а свинец".

Это закономерно: Фрида не приемлет англосаксонский мир, который вызывает у нее страх и инстинктивное недоверие, потому что отделяет ее от мужа. Столкновение с индустриальным миром и его несправедливостями причиняет ей боль, но она в отличие от Диего не может вытеснить эту боль творчеством. И она чувствует себя как бы отрезанной от собственного "я", от своего отражения, от источника тепла. Она любит Диего больше всего на свете, ради него она согласилась уехать так далеко от дома, от родителей и даже в какой-то степени пожертвовать своим искусством. Она снова мечтает о ребенке, хотя не говорит об этом Диего. Когда к концу апреля 1932 года Диего решает начать работу в Детройте, Фрида уезжает с ним в Мичиган, радуясь в душе, что может покинуть устрашающий город-гигант, где она жила словно тень.

Встреча, оказанная супругам в Детройте, произвела на Фриду самое приятное впечатление. Доктор Валентайнер из Института искусств и его ассистент Берроуз встречали их на вокзале. Там также было много мексиканцев, в основном рабочих с фордовских заводов: их привез мексиканский консул. Диего прибыл как культурный посол Латинской Америки, а общение с рабочими-иммигрантами для него и для Фриды значит гораздо больше, чем контакты в высшем свете Нью-Йорка. Внушительная сумма, которую выделил Институт (финансируемый компанией Форда), дает Диего огромные возможности. По его убеждению, этот проект – своего рода стройка, где он станет архитектором-строителем, наймет ассистентов, рабочих, подручных. Он намерен поделиться предоставленными средствами, и это не пустые слова. Во все время пребывания в Детройте художник будет играть роль покровителя по отношению к соотечественникам, предлагать им деньги и поддержку, особенно тем, кому предстоит оплатить обратный путь в Мексику.

Диего и вправду становится в Детройте кем-то вроде посла. В тридцатые годы, после долгого перерыва, вызванного революцией, Соединенные Штаты в лице президента Гувера стремятся восстановить экономические и торговые связи с беспокойным южным соседом. Поручив Диего реставрацию и роспись дворца Кортеса в Куэрнаваке, американский посол Морроу сделал художника официальным посредником в сближении двух государств. Искусство настенной живописи с его наглядностью и общедоступностью – символ этого сближения.

Тяга к примирению имеет свои причины. Биржевой крах 1929 года больно ударил по американской экономике.

Кризис не пощадил даже фордовские заводы. К моменту приезда Диего и Фриды Детройт превратился в зону бедствия. Недалеко от завода на реке Руж, на месте инкстерских трущоб Генри Форд выстроил новый город: он стремится преодолеть кризис, оздоровляя заводские гетто. А его сын Эдсел и невестка Элинор сражаются с депрессией на другом фронте. Чтобы выйти из тупика, компании Форда надо совершить прорыв в другие страны, в частности в Мексику, которая становится новым и очень перспективным рынком. Эдсел Форд одним из первых понял, сколь важную роль играют искусства, особенно изобразительное, в том, что мы теперь называем увеличением сбыта товаров. После встречи Эдсела Форда с Уильямом Валентайнером компания решила выделить средства на ремонт и пополнение коллекции детройтского Музея современного искусства, Института искусств. А Валентайнер, в свою очередь, встретился в Калифорнии с Диего Риверой, что дало художнику возможность приехать в Детройт[17 - Встреча эта, однако, была чистой случайностью: как утверждает Вольфе, Валентайнер приехал в Сан-Франциско вслед за женщиной, в которую был влюблен, – теннисисткой Хелен Уилле, ставшей моделью для символической фигуры Калифорнии на фреске Риверы.]. Едва сойдя с поезда 21 апреля 1932 года, Диего и Фрида сразу окунулись в атмосферу предельной социальной напряженности и производственных проблем, ничем не напоминающую атмосферу в светских снобистских кругах, в которых они вращались в Нью-Йорке. Диего полон энтузиазма, он целыми днями осматривает заводские корпуса и рабочие кварталы, беседует с техниками, разнорабочими, инженерами, упивается воздухом завода, ощущением силы и творческого вдохновения, какого нигде больше не испытывал. Он делает сотни эскизов и зарисовок, готовит планы для росписи стен в Садовом дворике, ведь ему предстоит расписывать не только северную стену, как предполагалось вначале, но все четыре стены, обрамляющие сад с барочным фонтаном (эту «гадость» Диего хотел убрать), и напоминающем дворики старых особняков колониальной эпохи в Мехико. Особое воодушевление у Диего вызывает завод на Руже, грандиозная футуристическая конструкция из стали и цемента, полностью отвечающая представлениям художника о мире труда. «Ни одна из построек, какие возвело человечество за всю свою историю, не может соперничать с этой», – говорит Ривера. В статье, опубликованной в «Нью-Йорк геральд трибюн», он утверждает: «Здесь всё: могущество, сила, энергия, печаль, слава и юность нашего континента».

Между старым императором Генри Первым, главой фордовской династии, и великаном-мексиканцем завязывается странная, довольно-таки противоестественная дружба, о которой Диего будет потом вспоминать не без удовольствия. В Генри Форде его подкупает твердая воля человека из народа, который в одиночку создал империю, простирающуюся до Бразилии. Как и Диего, Генри Форд родился в шахтерском краю, в одном из наименее населенных районов американского континента; вплоть до середины XIX века Мичиган представлял собой границу между сельской цивилизацией и лесными дебрями – подобно тому как Гуанахуато был границей между Мичоаканом, краем земледельцев-тарасков, и бесплодными землями диких чичимеков.

Оба они обладают творческой мощью, у обоих вызывают энтузиазм процесс превращения сырья в готовую продукцию, всесилие прогресса, пылающие сталеплавильные печи, прессы, станки, общая деятельность большой массы людей. Диего далек от романтической идеализации. Просто здесь он воочию видит будущее, его переполняет юношеский восторг. В Дирборне Диего посещает Музей промышленности, где вся история машин представлена в экспонатах; его так поражают эти "груды железа", что он, придя в семь вечера, уходит из музея в час ночи. На следующий день он встречается с Фордом и выражает ему свое восхищение. Когда на обратном пути он проезжает мимо заводов и управления компании, ему уже не терпится продолжить работу над ансамблем, который теперь видится ему яснее: "Пока я возвращался в Детройт, индустриальная империя Форда все время стояла у меня перед глазами. В ушах звучала величественная симфония, доносящаяся из цехов, где металл превращается в станки и машины, чтобы служить людям. Эта новая музыка еще ждет композитора, чей гений сумеет придать ей удобную для восприятия форму".

Как бы ни складывались в дальнейшем отношения Диего Риверы с Америкой, он никогда не станет отрицать, что восхищался Генри Фордом, его творческой одаренностью, той ролью, которую он сыграл в наступлении индустриальной эры. Позднее, вспоминая об этом визите, он признается Глэдис Марч: "Я пожалел о том, что Генри Форд – капиталист и один из богатейших людей на свете. Я не чувствовал за собой права воздать ему хвалу так пространно и так открыто, как мне хотелось бы. <…> Иначе я попытался бы написать книгу, в которой показал бы Генри Форда таким, каким я его увидел, – истинным поэтом и художником, одним из величайших в то время".

В своем энтузиазме Ривера не замечает или не хочет заметить грязное пятно на репутации 1енри Форда: его воинствующий антисемитизм. С 1921 по 1924 год в газете "Дирборн индепендент" публиковались его статьи со злобными нападками на евреев, "пиявок Америки", с которыми он почему-то связывал растущую популярность джаза и коррупцию в Нью-Йорке, этом "Вавилоне наших дней".

Фрида не в таком ослеплении, как Диего, она все видит и не может отказать себе в удовольствии бросить вызов. Узнав, что в отель "Уорделл", куда поселила их компания Форда – рядом с Институтом искусств, – не допускают евреев, она убеждает Диего протестовать. Они угрожают, что переедут в другой отель, и в итоге добиваются отмены дискриминационного правила, а также снижения платы за номер! Вскоре после приезда в Детройт на званом ужине в Фэр Лэйн, резиденции Генри Форда, воспользовавшись паузой в разговоре, Фрида громко задает старику вопрос, который вертится у нее на языке: "Мистер Форд, вы еврей?"

Это не помешало Диего стать искренним другом Эдсела Форда. Пока шла подготовительная работа над фресками, Эдсел делал все, чтобы облегчить коллективный труд художников. Специалисты доставали необходимые краски, фотограф снимал виды завода, которые Диего хотел запечатлеть на фресках.

Весной и летом 1932 года Диего занят изготовлением трафаретов для фресок, а Фрида переживает один из самых тяжких периодов в своей жизни. В отличие от Диего ей не за что любить Детройт. Она не видит ничего интересного в этом городе – "деревне с ветхими домишками", как она называет его в письме к доктору Элоэссеру. В какой-то мере она разделяет восторг Диего по отношению к заводам на Руже, однако "все остальное, – говорит она, – такое же уродливое и глупое, как повсюду в Соединенных Штатах". Проведя долгие месяцы вдали от Мексики, она чувствует все нарастающую тоску по родным местам, по тихому провинциальному Койоакану, по друзьям, даже по напряженной атмосфере родительского дома. Фрида знает, что мать умирает от рака, знает, что ее состояние ухудшилось. Письма от Матильды и Кристины не приходят, и Фрида чувствует себя заброшенной.

Диего всячески старается развлечь ее. Вместе с супругами Ривера и группой художников-ассистентов из Нью-Йорка приехала пара эксцентричных англичан: Джон, виконт Хестингс, граф Хантингтон, и его жена Кристина, которая позировала художнику Огастесу Джону. Они сняли квартиру по соседству с Диего и Фридой и каждый вечер ужинают с ними, пьют и беседуют до глубокой ночи. Диего воссоздал в Детройте богемную атмосферу Монпарнаса; во время этих ужинов он показывает Валентайнеру эскизы будущих фресок.

Но Фриде от этого не легче. День за днем проходят в одиночестве и праздности, которая парализует даже ее талант художника. За время, проведенное в Детройте, она почти не занималась ни живописью, ни рисованием. Она замкнулась в себе, и только физическая боль еще способна пробудить ее к жизни.

А тут еще эта безумная идея. Несмотря на неудачу, постигшую Фриду в Куэрнаваке, она снова решила родить. Теперь это занимает все ее мысли. В больнице Форда, куда она обращалась по поводу нарыва на левой ступне, ее познакомили с доктором Праттом, приятелем леди Кристины. Она делится с ним своими мечтами и тревогами. Пратт уже знает, что довелось пережить этой молодой женщине. Он сам провел обследование и смог определить все физические изъяны Фриды: помимо ужасных последствий аварии, она страдает врожденным недостатком – слишком узким тазом, что осложняет беременность. Кроме того, анализ крови позволяет предположить у нее сифилис. Картина катастрофическая, и врач колеблется. Вначале он советует ей сделать аборт, пока сроки это позволяют (у нее менее чем трехмесячная беременность). Для Фриды, страстно мечтающей о ребенке, такая перспектива трагична, но Диего в конце концов удается ее убедить.

На исходе мая она пишет доктору Элоэссеру, ожидая от него совета, надеясь на чудо: "Учитывая состояние моего здоровья, я подумала, что будет лучше, если я выкину. Я сказала об этом доктору Пратту, он дал мне хинин и сделал чистку касторовым маслом. На следующий день у меня было кровотечение, но совсем небольшое. Я решила, что это выкидыш, и снова пошла к доктору Пратту. Он осмотрел меня и сказал, что выкидыша не было, а оперативное вмешательство он не рекомендует, и теперь лучше уж сохранить ребенка". В растерянности Фрида просит Элоэссера: "Я не знаю, что делать, и хочу, чтобы вы мне дали искренний совет. Я сделаю все, что вы сочтете полезным для моего здоровья, и Диего в этом меня поддерживает".

Для Фриды речь идет не только о здоровье, но еще и о независимости, о совместной жизни с Диего, о творчестве. Сейчас, когда ее давняя мечта еще может осуществиться, она не знает, какое решение принять. Она одна со своими тревогами, ей некому больше довериться. "Не хотелось бы докучать вам, – пишет она, – если бы вы знали, Докторсито, как мне неприятно вам надоедать, но я обращаюсь к вам не только как к врачу, но и как к моему лучшему другу, и ваше мнение значит для меня больше, чем вы можете представить. Ведь здесь мне не на кого положиться. У нас с Диего все в порядке, но я не хочу отвлекать его этими проблемами, когда он по горло в работе, когда он так нуждается в отдыхе и покое. И я не настолько доверяю Джин Уайт (Фрида написала ее портрет в Сан-Франциско в 1931 году) и Кристине Хестингс, чтобы советоваться с ними по такому важнейшему для меня делу, из-за которого я рискую отправиться на тот свет!" Ответ доктора Элоэссера придет не скоро, уже после того, как решение будет принято, и подтвердит мнение доктора Пратта: ребенка надо сохранить.

Окончательное решение Фрида должна принять сама, и она решает сделать то, к чему так долго стремилась и для чего потребуется чудо. Решает сохранить ребенка – ребенка, чей прообраз Диего задумал написать в центре громадной фрески в Институте, над западной дверью: "Этот росток в виде полноценного ребенка, а не зародыша, укрытый в луковице растения, тянется корнями к плодородным недрам земли" и символизирует созидательное начало человека. Это будет дитя Детройта. Фрида хочет к августу вернуться в Мексику и рожать дома, в Койоакане.

Через полтора месяца, в удушающий зной мичиганского лета случится беда. Люсьена Блох, которой Диего поручил Фриду, ничем не сможет помочь. В ночь на 4 июля Фрида в ужасающих муках, истекая кровью, теряет ребенка. Диего едет с ней в больницу Форда, пытается унять ее отчаяние. В последующие дни он приносит ей карандаши и краски, и она начинает рисовать. Он знает: для нее это единственное средство выжить.

Выйдя из больницы, Фрида пишет две картины, положившие начало ее особенной, глубоко индивидуальной манере живописи, в которой события ее повседневной жизни, желания, страхи, потаенные ощущения принимают символические и в то же время реальные формы. На одной она изобразила себя на больничной кровати после кесарева сечения, рядом – ее ребенок. На другой она лежит обнаженная в луже крови, а над кроватью, как символы пережитого, колышутся навязчивые, кошмарные видения: сломанная тазовая кость, лоток с хирургическими инструментами, цветок орхидеи, чудовищная улитка, причудливое знамя и трехмесячный зародыш – для этого Фрида попросила Диего принести ей медицинскую энциклопедию с иллюстрациями. На спинке больничной кровати выведена роковая дата: июль 1932 года.

В конце того же июля Диего приступает к росписи стен Института, и Фрида не может больше оставаться в стороне; она возвращается в отель, ей не терпится довершить свое дело, помочь мужу произвести на свет его произведение. Письмо Элоэссеру, написанное вскоре после возвращения к нормальной жизни, хорошо передает ее настроение: противостоять несчастью и преодолеть собственные слабости, как ей уже удалось сделать в 1927 году. "Doctorcito querido[18 - Дорогой Докторсито (исп.). (Прим. перев.)], – пишет она, – я так надеялась заполучить маленького крикуна Диегито, но вышло по-другому, и теперь мне остается только перенести это".

В автобиографии Диего назовет это событие "трагедией Фриды".

После этого она будет все больше и больше замыкаться в своем горе, ища и не находя утешения. Только живопись позволит ей удержаться на плаву, но взамен лишит ее радости жизни. С этой даты, как отмечает Диего, "она начинает работу над целой серией шедевров, каких еще не знала история живописи, – картин, воспевающих стойкость женщины перед лицом суровой истины, неумолимой действительности, людской жестокости, телесных и душевных мук. Ни одна женщина не сумела запечатлеть на полотне столько выстраданной поэзии, как Фрида в Детройте в то время".

После выкидыша Фрида несколько недель подряд почти беспрерывно пишет и рисует. Живопись уводит ее от ужаса реальности, каждая картина, каждый рисунок – это послание к тем, кто ее окружает. Таков автопортрет "Между двух миров", на котором представлена ее жизнь, разрывающаяся между дорогим сердцу Диего индустриальным Детройтом и ее любимой Мексикой, или сделанные единым росчерком рисунки, на которых реальный ужас, пережитый в больничной палате, превращен в иероглифы: вереница зданий в центре Детройта, оплодотворенная яйцеклетка, далекое, как звезда, лицо Диего и плачущее небо.

Летом и осенью Диего словно одержимый работает над фресками. Он спешит воспользоваться дневным светом, который уже начинает убывать. Вместе с ним трудится целая мастерская, как во времена Возрождения, и он руководит творческим процессом, точно дирижер – оркестром. Эдсел Форд, который наблюдал за работой Диего сначала на подготовительной, а затем на решающей стадии, поражен его высоким профессионализмом и техникой росписи. С полуночи на лесах, воздвигнутых у стен, трудятся штукатуры, чтобы под утро ассистенты Диего – Клиффорд и Люсьена Блох – могли прочертить по трафарету контуры композиции и нанести первые краски. Когда рассветает, на леса поднимается Диего и выполняет рисунок целиком, прорабатывает тени и нюансы цветов. Он работает в одиночку целый день, иногда до ночи, без отдыха, прикрепив кисти к длинным жердям.

Результат потрясает. День за днем возникают завораживающие образы, которые превращают стены Института искусств в гимн человеку-созидателю. Повсюду на стенах и на потолке неоклассического здания запечатлены различные этапы развития современной цивилизации. Фреска над западной дверью, где среди богинь земледелия изображен символический зародыш истории человечества, перекликается с фреской над восточной дверью – миром труда, могучими трубами и машинами. Росписи северной и южной стен – громадные картины, которые трудно охватить глазом, они рассказывают удивительную повесть индустриальной эры: извивы рек, геологические пласты, электрические импульсы, связывающие различные этапы жизни человечества, гигантские руки, вырывающие у материального мира вольфрам, никель и молибден для. изготовления быстрорежущей стали, и огнедышащие пасти доменных печей, похожие на жерла вулканов. Разные виды промышленного сырья – известь, песок, уголь, медь – и разные этапы исследований в области медицины, промышленности и военного дела символизируют человеческие расы: они враждуют и примиряются друг с другом, а над ними, на фризе – люди, вечные образы, женственные и мужественные одновременно, и натруженные рабочие руки – руки с фресок Микеланджело, готовые к мести или божественные, как вытянутый палец Творца.

Каждая деталь этих росписей – сама по себе картина, а весь ансамбль открывается перед зрителем как головокружительная бездна, окно в безмерность минувшей и грядущей истории человечества. Никогда еще Диего Ривера не создавал таких масштабных по замыслу стенных росписей. Использовав все приемы и стили живописи, от классицизма до иллюзорной перспективы кубистов и экспрессионистов, иногда воспроизводя грубость реального мира с фотографической точностью, Ривера уместил в ограниченном пространстве дворика Института все многообразие человеческой эпопеи, жажду свершений, бегство от смерти, нескончаемую череду страданий и наслаждений, демонов и сладострастных ангелов творения. Никогда еще он до такой степени не выкладывался в работе, он сумел подняться и над своей революционной верой, втиснув ее в узкие рамки заказа, и над собственным страданием – страданием, которое позволило ему вместе с Фридой произвести на свет единственное дитя, какое они могли родить.

Диего Ривера и Фрида Кало покидают Детройт за неделю до торжественного открытия фресок. Первые отзывы журналистов – верное эхо добропорядочного детройтского общества – дали им понять, что надвигается буря. На росписи обрушилась лавина критики. Святоши, возглавляемые преподобным Ральфом Хиггинсом и иезуитом Юджином Поласом, были возмущены сценой вакцинации ребенка, где художник изобразил подателей вакцины, быка и осла: они расценили это как пародию на Рождество. Женские организации – школа в Мэригроув и католические клубы – восприняли изображения нагих женских тел как "прямое оскорбление американской женщины". Но хуже всего было общее настроение фресок, этих гимнов рабочей революции, где сжатые кулаки и красные звезды наводили на жуткую мысль о Коммунистическом интернационале. Когда скандал разразился, Диего и Фрида были уже в Нью-Йорке: художника пригласили расписывать большой зал "Радио-Сити", будущего Рокфеллеровского центра. Тем, кто разругал его работу, Диего оставил печальное и горделивое послание: "Если мои детройтские фрески будут уничтожены, это причинит мне большую боль, потому что я отдал им год жизни и вложил в них весь мой талант. Но завтра я займусь другой работой, ведь я не просто "художник", а скорее человек, реализующий свою биологическую функцию – производить картины, как дерево производит цветы и плоды. Дерево не ропщет, когда теряет созданное им за год, потому что знает: в будущем году оно снова будет цвести и плодоносить".

Битва в Нью-Йорке

Вначале марта 1933 года Диего и Фрида прибывают в Нью-Йорк: их встречает холодный зимний ветер, а за спиной у них бушует другая буря, разыгравшаяся во внутреннем дворике Института искусств в Детройте. Фрида без сожаления покинула индустриальный Детройт, с которым у нее связано столько тяжелых воспоминаний. Но недолгое пребывание в Мехико, куда она приехала проститься с умирающей матерью, и атмосфера скорби в родительском доме тоже не могли поднять ей настроение. А здесь, в Нью-Йорке, Диего Риверу ожидает новый заказ, и ему, как обычно, не терпится приступить к работе.

Еще во время подготовительной работы над детройтскими фресками Диего через миссис Пейн получил лестное предложение: участвовать в оформлении "Радио-Сити", нового культурного и художественного центра, который строит в Нью-Йорке Джон Рокфеллер-младший. Вначале планировалось, что в проекте будут участвовать Матисс, Пикассо и Ривера, но первые двое отказались, а Ривера согласился при условии, что от него не потребуют заранее никаких материалов. "В конкурсе участвовать не буду", – написал он Рэймонду Гуду, архитектору Центра. Нельсон Рокфеллер, сын Джона-младшего, в свое время приобрел несколько картин Риверы, а его супруга Абби, умная, утонченная, блестящая дама, была страстной поклонницей мексиканского художника. (Она даже заказала ему портрет своей дочери Бэбс, которой тогда было тринадцать лет.) Благодаря Нельсону и Абби и несмотря на недовольство Рэймонда Гуда, который хотел навязать художнику черно-белую роспись по холсту, – Диего на это заметил, что в таком случае Центр могут прозвать "Дворцом могильщиков"! – Ривера получил заказ на оформление главных помещений: большого зала с лифтами и вестибюля; всего около сотни квадратных метров за гонорар в двадцать одну тысячу долларов.

Столь грандиозное поле деятельности в таком престижном месте, в самом сердце крупнейшего города мира, – Диего выпала поистине уникальная возможность. Еще не закончив работу в Детройте, он уже видел контуры будущих фресок в Нью-Йорке. Комиссия, которая отбирала произведения искусства для строящегося Центра, задала несколько ходульную тему: "Человек, стоящий на пересечении дорог, с верой и надеждой вглядывается в очертания нового, светлого будущего". Но тема эта сразу же взволновала воображение художника. В любом случае его ждет новая творческая задача и, несомненно, самая волнующая встреча с публикой, о какой он только мог мечтать.