По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

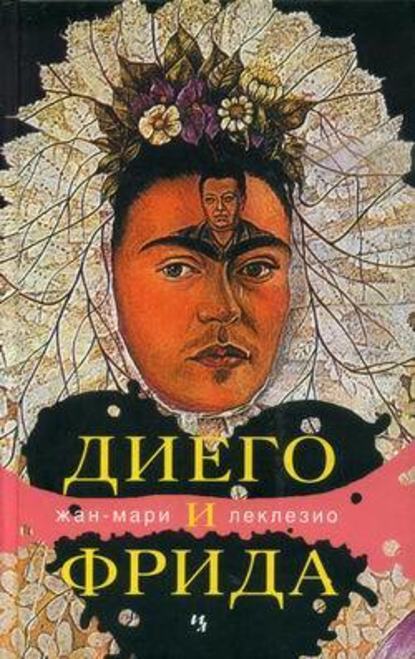

Диего и Фрида

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Диего и Фрида

Жан-Мари Леклезио

Эта книга – документальная биография. Автор, классик современной французской литературы Жан-Мари Леклезио, строго придерживался фактов, но история жизни и любви двух выдающихся художников XX века, Диего Риверы и Фриды Кало, – увлекательнее и драматичнее любого вымысла. Их привязанность друг к другу, несмотря на поразительное несходство характеров, их творчество, в котором они, каждый по-своему, вдохновлялись древней и самобытной культурой Мексики, исторические события, к которым они были причастны, – всё это никого не может оставить равнодушным.

Жан-Мари Леклезио

Диего и Фрида

Впервые роман в сокращенном виде опубликован в журнале "Иностранная литература", № 9, 2000.

Пролог

Пятого октября 1910 года, когда Порфирио Диас готовится отпраздновать столетнюю годовщину независимости Мексики с невиданной пышностью, достойной абсолютной монархии, происходит событие, не имеющее прецедента в мировой истории и до основания потрясшее эту страну, где ничего не изменилось со времен завоевания индейских царств испанскими конкистадорами. По призыву Франсиско Мадеро – его "план Сан-Луиса" аннулирует итоги фальсифицированных выборов Порфирио Диаса и дает сигнал к началу восстания – народ берется за оружие, и в Мексике начинается короткая и неистовая война, которая уносит более миллиона жизней и опрокидывает существующий порядок.

Революция в Мексике – первая социальная революция, предвестница революции в России, положившая начало новой эпохе. Это стихийно возникшее движение охватило всю страну, потому что его подлинные герои – крестьяне. В 1910 году Мексика еще остается такой, какой была при испанских поселенцах: громадную крестьянскую массу эксплуатируют крупные землевладельцы, подавляет горстка местных властителей с их вооруженными отрядами. Земля поделена между пятнадцатью асьендадо, чьи поместья достигают необъятных размеров, как, например, асьенда Сан-Блас в штате Синалоа или асьенда Прогресо в штате Юкатан, площадью свыше миллиона гектаров; помещик пользуется неограниченной властью, он является хозяином рек и индейских деревень и даже строит собственную железную дорогу, чтобы объезжать свои гигантские владения. Богатства этих людей невообразимы. Они выписывают воспитателей для своих детей из Англии, белье в стирку отсылают в Париж, а громадные несгораемые шкафы заказывают в Австрии.

Мексика в то время – все еще покоренная страна, где господствуют иноземцы. Они держат в своих руках промышленность и торговлю: шахты и цементные заводы принадлежат американцам, оружие и скобяные изделия производят немцы, продовольствием торгуют испанцы, мануфактурой – французы; они же контролируют оптовую торговлю – знаменитую сеть магазинов "Барселонет". Железными дорогами владеют англичане и бельгийцы, а нефтеносными участками – американские династии нефтепромышленников: Дохени, Гуггенхаймы, Куки.

При Порфирио Диасе Мексика живет по европейскому времени. Искусство и культура подражают европейским образцам. Застраивая Мехико, диктатор вдохновлялся парижскими авеню и площадями, и в каждом городе есть павильоны, где оркестр играет вальсы и кадрили, как в Австрии. Искусство, фольклор, культура коренного населения находятся в полном забвении, если не считать необходимых цитат из героического прошлого ацтеков, которое воскрешает на своих картинах художник Сатурнино Эрран, создающий композиции в античном духе, где индейцы одеты греческими гоплитами, а женщины теуана – римскими матронами.

Поздний период правления Диаса отмечен помпезной безвкусицей, смешной и в то же время жутковатой. Большинство писателей и художников, от Васконселоса до Альфонсо Рейеса, от Сикейроса до Ороско бегут от этой удушливой атмосферы придворного искусства и стремятся в Европу за воздухом свободы.

Революция, начавшаяся по сигналу Мадеро, – не стихийная вспышка насилия. Она неодолима и трагична, это мощная волна, поднявшаяся в ответ на жестокость завоевателей и духовное порабощение индейцев, на все, что успело накопиться за четыре столетия. Во главе этой революции встали два человека, которым нет равных в истории. Необузданные, невежественные, непримиримые, они – плоть от плоти мексиканского народа. Революционная волна вознесет их на небывалую высоту, в Национальный дворец на главной площади Мехико, где некогда жили божественные владыки Теночтитлана и испанские вице-короли.

О мятежнике Франсиско Вилье, пастухе, ставшем генералом "южной дивизии", Джон Рид в своих очерках "Восставшая Мексика" пишет так: "Это самый естественный человек, какого я когда-либо видел. Естественный в том смысле, что он более всего близок к дикому зверю".

Эмилиано Сапата, "Аттила Юга", – абсолютный романтик революции, индеец, который сражается "за землю и за свободу" во главе армии крестьян, вооруженных мачете, в сомбреро с приколотым образком Пресвятой Девы Гваделупской. "Он высокий, худощавый, – так пишет о нем Анита Бреннер в 1929 году, – одет в простой черный костюм с ярко-красным шейным платком; на его костистом лице сквозь кожу проступают углы, и само лицо с острым подбородком похоже на перевернутый треугольник; серые глаза смотрят из-под низкого лба тусклым отстраненным взглядом; немногословный чувственный рот с решительной складкой, и над ним – огромные вислые усы, как у китайского мандарина" ("Idols behind Altars", p. 216).

Когда в Мексике вспыхивает революция, Диего уже двадцать четыре года, он далеко – стремление к свободе в искусстве привело его в кубистский Париж – и не может участвовать в событиях. Он может лишь приветствовать падение старого тирана; а тот, по иронии судьбы, изберет местом изгнания город, где живет художник, которому суждено воспеть революцию. Фриде Кало исполнилось три года, когда прозвучало воззвание Мадеро, и события в Мехико почти не повлияли на ее жизнь в Койоакане.

В сущности, оба они, и Диего и Фрида, прежде всего провинциалы. Он родился в Гуанахуато, городе шахтеров, куда не проникал ветер перемен, где в общении с индейцами была принята слегка пренебрежительная фамильярность. Она родилась и выросла в Койоакане, который Матильда, ее мать, называет "деревней", в овеянном печалью городе "Маркиза" Эрнана Кортеса, где время течет медленно, где почти ничего не происходит, кроме еженедельных базаров, куда из окрестных деревень Хочимилко, Сан-Херонимо, Истапалапа, Мильпа Альта собираются крестьяне-индейцы.

Диего, как впоследствии и Фриду, неодолимо влечет к себе Мехико. Не сегодняшний мегаполис, западня для мучеников индустриальной эры, но тот ослепительный, беззаботный, бурлящий город, в котором после победы революции встречаются студенты, авантюристы, влюбленные, мыслители и честолюбивые политиканы, теоретики-искусствоведы и те, кто на практике постигает азы современного искусства.

После победы революции мексиканская столица внезапно превратилась в открытый город. Путь в Мехико проложили огромные толпы, пришедшие за повстанцами Вильи и Сапаты и заполонившие собой центр и площадь Сокало. Каждый день со всех концов страны прибывают крестьяне, приезжают любопытствующие, которые бродят по улицам, заходят на рынки, в городские сады, собираются вокруг памятников старины, доступных прежде только избранным, встречаются, знакомятся. Уличных торговцев, ресторанчиков под открытым небом, дешевых гостиниц, общественного транспорта становится все больше. Мексиканцы осознают свою самобытность, открывают для себя национальное искусство и народную музыку. Из уст в уста передаются "корридос" – только что сложенные стихи, прославляющие героев революции.

Мехико Диего и Фриды. Город, где царит дух творчества, поиск неизведанного, жажда новизны. Пожалуй, никакой другой город не становился таким живым символом революции, маяком для угнетенных народов Америки. В двадцатые годы нашего века мексиканская столица была для искусства и творческой мысли такой же питательной средой, как Лондон во времена Диккенса или Париж в эпоху расцвета Монпарнаса.

В августе 1926 года при ремонте Национального дворца рабочие обнаружили остатки большой пирамиды Теночтитлана, на вершине которой находится камень, изображающий солнце, – так исполнилось древнее пророчество, гласившее, что власть предков вернется к потомкам в день, когда возродится великий храм, увенчанный солнцем. Храм открыли, когда Диего Ривера начал роспись Национальной школы земледелия в Чапинго, и это открытие имеет глубокий символический смысл. Настало время вернуть к жизни культуру индейцев.

Сама по себе идея была не нова: интерес к наследию древних возник еще в эпоху Максимилиана и заключал в себе нечто реакционное, роднившее его с кастовым чванством испанских колонистов. С другой стороны, неумеренное восхваление ацтекского прошлого – пышный монумент, воздвигнутый в конце XIX века последнему властителю Мехико Куаутемоку, – должно было заслонить бедственное положение, в каком находились выжившие представители коренных народностей. В то время когда статую этого юного героя ацтекского сопротивления украшали цветами, правительство Порфирио Диаса ссылало индейцев яки в Гавану, а войска генерала Браво предавали огню и мечу деревни майя в Кинтана Роо.

В каком-то смысле Диего и Фрида воплотили в себе изъяны и достоинства этой эпохи, когда заново создаются мексиканские духовные ценности, возрождаются искусство и творческая мысль доколумбовых цивилизаций. Диего одним из первых заговорил о связи революционного будущего Мексики с ее индейским прошлым: для древних жителей Мексики, пишет он, "всякое действие, начиная от эзотерических ритуалов жрецов и кончая самыми обыденными повседневными делами, было наполнено возвышенной красотой. Камни, облака, птицы и рыбы – все было для них источником наслаждения и проявлением Великой Сущности"[1 - Бертрам Вольф. Диего Ривера. Нью-Йорк, 1979. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. автора.)].

Диего и Фрида посвятят всю свою жизнь поискам этого идеала индейского мира. Именно этот идеал зажигает в них революционную веру, именно благодаря ему в самом сердце разрушенной гражданской войной страны прошлое засияло невиданным светом, который притягивает взоры всей Америки и становится обещанием будущего величия.

Мехико Диего и Фриды – город, распахнутый во внешний мир, дающий огромные возможности: он словно картинная галерея, где улицы – еще не завершенные произведения искусства.

Здесь, в центре города, на ограниченном пространстве (между улицами Архентина и Монеда, кварталом Сокало, садом Аламеда и улицей Долорес) разыграются главные события их жизни. На улице Архентина находится Подготовительная школа, где Диего пишет первые фрески, и там же он впервые встречается с Фридой. Через две улицы, на углу Архентина и Белизарио Домингеса находится министерство образования. Рынок Сан-Хуан, у которого случилась авария, искалечившая Фриду, – через шесть улиц, к западу от Сокало, а больница, куда ее доставили, – по ту сторону Реформы, возле Сан-Косме. Национальный дворец, которому Диего отдал тридцать лет жизни, находится в самом сердце города, там, где некогда возвышались чертоги Монтесумы, властителя Теночтитлана. А Дворец изящных искусств, похожий на белый катафалк, где мексиканский народ отдаст последние почести Фриде, а затем Диего, – всего в нескольких шагах от сада Аламеда, вечернего пристанища влюбленных.

Есть что-то мистическое в этой связи между городом и двумя художниками-провинциалами: их объединила вера в революцию, стремление восславить индейское прошлое Мексики.

В то время все кажется возможным. От города, от каждого здания, от каждого лица веет торжествующей юностью. Никакой другой народ не давал такого отчаянного отпора власти денег и угрозам империалистов. Все идеи и все иллюзии этой юношеской поры рождаются в Мехико и нигде больше: народное искусство, возрождение индейской культуры, ожидание новой эры, когда благополучные страны Севера наконец воздадут должное угнетенным народам Юга. Это поистине исторический момент – перед внутренним взором людей еще не успели померкнуть ослепительные образы повстанцев, марширующих по улицам, и для народов, так долго прозябавших в безысходной нищете и несправедливости, засиял первый проблеск надежды.

История Диего и Фриды – история любви, неотделимой от веры в революцию, – не ушла в прошлое, потому что она стала частицей Мексики, влилась в повседневный городской шум, в запахи улиц и рынков, в красоту детей из бедных кварталов, в эту мягкую грусть, овевающую в сумерки древние храмы и самые старые в мире деревья.

Истинные шедевры не меняются со временем, они не стареют. Сегодня в мире, пережившем столько разочарований, где красоту индейских культур каждый день попирает безликое уродство торговых империй, образы, оставленные нам Диего и Фридой, – образы любви и стремления к истине, в которых чувственность всегда слита со страданием, – все так же впечатляющи, все так же необходимы. В истории Мексики они сияют как живые факелы, и их красные отблески – это чистые и безгрешные сокровища обездоленных детей.

Встреча с людоедом

Диего впервые встречается с Фридой в 1923 году, когда по заказу министерства просвещения начинает работу над фресками для Подготовительной школы, где обучаются будущие студенты университета. Впоследствии Диего на свой лад расскажет об этой встрече, изменившей всю его жизнь и ставшей самым важным моментом в биографии Фриды.

Он работает в амфитеатре Боливара, большом актовом зале, где устраиваются также концерты и театральные представления для учащихся, и вдруг за колоннами раздается чей-то насмешливый возглас: "Осторожно, Диего, Науи идет!" Науи Олин – одна из натурщиц Диего, ее настоящее имя Кармен Мондрагон, она любовница художника Мурильо, знаменитого Доктора Атля, и сама тоже занимается живописью. Лупе Марин, женщина, с которой сейчас живет Диего, наверняка отчаянно ревнует. В другой день, когда Науи Олин позирует Диего, он снова слышит тот же насмешливый голос: "Осторожно, Диего! Лупе идет!" Однажды вечером Диего работает, стоя на верхней площадке лесов, а Лупе Марин сидит в зале и вышивает; из-за дверей доносится какой-то говор, и вдруг появляется юная девушка, которую словно кто-то втолкнул в зал.

Диего удивленно смотрит на эту "девочку лет десяти-двенадцати" (на самом деле ей было пятнадцать) в форме Подготовительной школы, но совершенно не похожую на других учащихся. "Она держалась с каким-то необычайным достоинством и уверенностью, в глазах пылал странный огонь. Ее красота была красотой ребенка, но грудь уже была хорошо развита" – так вспоминал об этом Диего, рассказывая свою жизнь Глэдис Марч в 1944-1957 годах[2 - Diego Rivera. My Art, my Life. New York, 1960.]. То, что после этого вторжения Фрида и Лупе Марин встали лицом к лицу, сверля друг друга враждебными взглядами, возможно, было выдумкой. В дымке воспоминаний все делается зыбким, все подлинно и все вымышлено в этой первой встрече, когда, словно по велению судьбы, оказываются рядом девочка-дьяволенок, живая и легкая, как балерина, лукавая и серьезная, но испепеляемая жаждой абсолюта, и людоед – пожиратель женщин, неистовый в работе.

В послереволюционном Мехико, где происходит столько событий и рождается столько идей, сталкиваясь и обогащая друг друга, эта встреча решит все. Она изменит всю жизнь Диего, откроет ему новую грань его личности, о которой он прежде и не догадывался, а девушку превратит в одну из самобытнейших и одареннейших художниц современной эпохи.

А значит, там, в амфитеатре Боливара, и правда случилось нечто необыкновенное, когда Фрида храбро заговорила с великаном, примостившимся на неустойчивых лесах, и попросила разрешения посмотреть, как он работает. Это выражение "достоинства", о котором он говорит, то есть по-детски прямой и решительный взгляд и очарование юной девушки, которое смущает его чувства, уже захватили художника целиком, хотя ни он, ни она пока не осознают этого. Позже Диего поймет, как важна была эта нежданная, не оцененная им встреча, и захочет пережить ее вновь, рассказать о ней иначе, по-своему, когда после разрыва с Лупе Марин он обретет свободу и сможет начать все заново.

В 1928 году, расписывая стены в министерстве просвещения и создавая мрачные фрески, навеянные трагическими событиями русской революции, Диего видит внизу "девушку лет восемнадцати. У нее было стройное крепкое тело, тонкие черты лица. Волосы у нее были длинные, а густые черные брови сходились у переносицы, напоминая крылья дрозда: две черные дуги над сияющими карими глазами", и он не узнает задорного ребенка, ворвавшегося к нему в амфитеатр Боливара.

Возможно, эта вторая встреча, окончательно связавшая их судьбы, прошла в несколько иных обстоятельствах, но художнику хочется рассказать о ней именно так. На сей раз кое-что изменилось. Насмешливая девчонка, чей голос раздавался из-за колонн амфитеатра, превратилась в девушку, которая за пять лет перенесла тягчайшие страдания и, в свою очередь, стала художницей. Ей не терпелось увидеть человека, которым она восхищается, чьей женой она решила стать, чьих детей будет вынашивать. По-видимому, живопись для нее – это прежде всего шанс встретиться с ним, возможность снова, но еще дерзновеннее распахнуть двери амфитеатра и ворваться в жизнь своего избранника.

Такая отвага, такая неукротимая воля в столь хрупком, невесомом теле, такой огонь в завораживающем взгляде темных глаз не могут оставить Диего равнодушным. Он медленно спускается с лесов, идет ей навстречу. Он не сразу узнает ее: для него, сорокадвухлетнего мужчины, эти пять лет пролетели как один день, а для Фриды, превратившейся из подростка в женщину, они были долгими и мучительными. Затем, когда она говорит ему о своих картинах, о желании стать профессиональной художницей, его вдруг озаряет: да это та самая бесцеремонная девчонка, которая смерила ехидным взглядом его подругу Лупе Марин, уже видя в ней соперницу, которая вступила в перепалку с Лупе и сумела дать ей отпор, так что своенравная Лупе опешила и, усмехнувшись, сказала: "Ты погляди на нее! Совсем еще ребенок, а не боится такой рослой и сильной женщины, как я!"

Возможно, Диего все это выдумал, рассказывая свою жизнь как роман. Однако сейчас, пять лет спустя, Лупе Марин уже нет рядом с ним. Он хочет быть свободным. И Фрида знает об этом, знает, что теперь сможет заворожить его своим взглядом, сможет принадлежать ему.

Когда она видится с ним во второй раз, во время работы над фресками в министерстве просвещения (или, что правдоподобнее, у итальянки-фотографа Тины Модотти, как позднее рассказывала сама Фрида), это зрелый, много повидавший в жизни мужчина. Огромного роста, массивный – Фрида в насмешку называет его "слоном", – он больше чем вдвое старше ее (ему сорок два!), уже дважды был женат, у него четверо детей: сын от Ангелины, дочь от любовницы Моревны – Марика, которую он так и не захотел признать, утверждая, что она – "дитя Перемирия", то есть всеобщего ликования по случаю окончания войны, и две дочери от Лупе Марин.

Но у него на удивление детское лицо, выпуклый и гладкий лоб, "огромный купол", как пишет в своем дневнике фотограф Эдвард Вестон; лицо, в котором все существующие расы словно соединились в одну космическую расу, придуманную Хосе Васконселосом[3 - Хосе Васконселос (1882-1959) – мексиканский писатель, философ, историк и государственный деятель, один из создателей "ибероамериканской философии". (Прим. перев.)], большие, очень широко расставленные глаза с мягким, чуть рассеянным взглядом, а его сдержанность иногда граничит с робостью, и главное, он кажется чрезвычайно легкомысленным. Анита Бреннер, представляя художника своим нью-йоркским читателям, создает поразительный портрет (статья «Неистовый крестоносец живописи», «Нью-Йорк тайме», апрель 1933 года): «У него мягкие манеры и телосложение итальянца, хорошо подвешенный язык и серьезный вид испанца, цвет кожи и маленькие широкие ладони мексиканского индейца, живой и проницательный взгляд еврея, многозначительная неразговорчивость русского и качества, присущие лишь ему одному: щедрое обаяние, обольстительный ум, способность приручать мысли, так что каждому из собеседников кажется, будто он обращается только к нему». И журналистка добавляет: «Он упорно настаивает на том, что в нем нет ничего от англосакса».

Всех поражает в нем этот контраст: устрашающе громадная, массивная фигура – и мягкое выражение лица, томный взгляд, маленькие беспокойные руки. От него исходит какая-то первобытная сила, и при всем его уродстве перед ним нельзя устоять. Женщин тянет к нему как магнитом, прежде всего, конечно, из-за его славы – вокруг художника вьются политики и интеллектуалы, чувствуется запах денег, – но еще и из-за света, который им видится в его глазах, из-за его физической силы и слабости его чувств, из-за приятного ощущения своей власти над ним. Эли Фор[4 - Эли Фор (1873-1937) – французский врач, писатель и художественный критик. (Прим. перев.)], как-то повстречавший его на Монпарнасе после войны, удивился такой мощи в таком молодом человеке. Вот что он пишет в 1937 году: «Лет двенадцать назад я познакомился в Париже с человеком, обладавшим почти чудовищным умом. Таким я представлял себе сказителей, которые за десять веков до Гомера во множестве населяли берега Пинда и острова Эгейского моря… – И добавляет: – То ли мифолог, то ли мифоман». Ибо Диего Ривера вызывает оторопь не только своим гигантским ростом, но и тем, что он говорит. Это враль, хвастун, сочинитель невероятных историй, он живет своими выдумками. Фриду он пугает – не столько даже тем, что способен выстрелить в фонограф[5 - Фрида Кало: "В то время у многих были пистолеты, и люди забавлялись, стреляя по фонарям на авениде Мадеро и проделывая другие подобные глупости. Перебив ночью все фонари, они забавы ради начинали стрелять во что угодно. Однажды, на вечере у Тины, Диего выстрелил в фонограф, и я заинтересовалась этим мужчиной, хоть он и внушал мне страх" (Hayden Herrera. Frida, a biography. New-York, 1983).], сколько оглушающим потоком слов и неотразимым обаянием, исходящим от художника и превращающим его в какое-то сказочное чудовище, смесь Пантагрюэля и Панурга.

Диего охотно поддерживает самые фантастические слухи на собственный счет. Он вырос в лесной глуши, в горах возле Гуанахуато, и воспитала его индеанка из племени отоми, по имени Антония. Когда ему было шесть лет, с ним играли и нянчились обитательницы борделей Гуанахуато, а в девять у него был первый сексуальный контакт с молоденькой учительницей протестантской школы. В десять лет, одержимый страстью к живописи и жаждой успеха, он начинает посещать Академию художеств Сан-Карлос в Мехико.

Диего с удовольствием рассказывает о себе всевозможные ужасы. В его не вполне достоверной автобиографии говорится о "людоедских опытах". Будто бы в 1904 году, изучая анатомию в медицинском училище в Мехико, он уговорил однокурсников есть человеческое мясо, чтобы подкрепить силы, – по примеру чудаковатого парижского меховщика, который кормил кошек кошачьим мясом, надеясь, что это улучшит качество их меха. Диего уверяет также, будто его любимым блюдом были женские ляжки и груди и, конечно же, мозги молодых девушек в уксусе. Диего забавлялся, рассказывая о себе подобные истории, особенно часто он это делал в Париже, и его сумрачный взгляд и серьезное выражение лица сбивали с толку критика Эли Фора, который был не вполне уверен, что правильно понял этот черный юмор по-мексикански.

Если образ великана – пожирателя женщин (и человеческого мяса), сдвигающего горы, – это плод фантазии Диего, то, возможно, он более правдив, когда рассказывает о своем детстве. Когда ему было полтора года, умер его брат-близнец Карлос, мать от горя надолго заболела, и свои сыновние чувства он перенес на кормилицу, индеанку Антонию.

Об Антонии нам мало что известно. Если верить Марии дель Пилар, сестре Диего, это была всего лишь преданная служанка, простая крестьянка с грубоватой речью и врожденным здравым смыслом; иногда она брала мальчика с собой в горы близ Гуанахуато, где он играл со своими сверстниками и животными с фермы. Диего изображает ее совсем иной, он говорит о ней с восхищением и обожанием. По его словам, индеанка Антония была одной из самых значительных фигур его детства. Это она приобщила Диего к многоликому, неисчерпаемому миру индейцев, который оставил такой глубокий след в его жизни. "Она стоит передо мной как живая, – пишет он в автобиографии. – Рослая, спокойная женщина лет двадцати, с прямой, мускулистой спиной, стройной, изящной осанкой, чудесно вылепленными ногами, она держала голову очень высоко, словно несла на ней какую-то тяжесть".

Всю свою жизнь Диего был влюблен в этот образ, наполовину вымышленный, наполовину реальный, в котором для него воплотилась мощь и чистейшая красота доколумбовой Америки. "Для художника, – говорит Диего, – она была идеальным типом индейской женщины, и я часто изображал ее по памяти, в длинном красном платье и большом синем платке".

Индеанка Антония из племени отоми, носившая красное платье и синий платок, как было принято у женщин Гуанахуато, ввела его в мир индейцев, который будет питать все его будущее творчество. Благодаря ей детство Диего стало детством полубога (или великана): он растет в лесной глуши, знакомится с древним искусством магии и врачевания с помощью трав. Он живет на воле, коза служит ему кормилицей, звери лесные – "даже самые свирепые и ядовитые" – становятся его друзьями: ну прямо юный Геракл или чудовищный младенец Пантагрюэль. Странное дело: это воспоминание для Диего важнее всего, няня-индеанка и кормилица-коза вытесняют из памяти основных действующих лиц его детства – мать, теток Сесарию и Висенту (двух ханжей, которых он с удовольствием высмеивает), и даже сестру Марию.

В сущности, Диего, как многие одинокие люди, хочет сказать, что у него не было детства и что по-настоящему его жизнь началась с занятий живописью. А также с любовной страсти.

Именно это делает его неотразимым в глазах Фриды: он – мужчина в полном смысле слова, властный и чувственный, – перед женщинами слаб, как ребенок, он эгоист и эпикуреец, он ветрен и ревнив, он выдумщик, мифоман, но при всем том он – воплощение силы, пылкости и нежности, какие может дать лишь необычайная, почти сверхчеловеческая наивность. Диего первым готов поверить в существование этого полуреального, полувымышленного персонажа. Он сам путает раннюю одаренность с ранней сексуальностью и намеревается взять от жизни все, что можно: не только признание в мире живописи, но также и женщин, славу, деньги, земные блага и власть. Неумолимая жажда к жизни, которая заменяет ему честолюбие.

Жан-Мари Леклезио

Эта книга – документальная биография. Автор, классик современной французской литературы Жан-Мари Леклезио, строго придерживался фактов, но история жизни и любви двух выдающихся художников XX века, Диего Риверы и Фриды Кало, – увлекательнее и драматичнее любого вымысла. Их привязанность друг к другу, несмотря на поразительное несходство характеров, их творчество, в котором они, каждый по-своему, вдохновлялись древней и самобытной культурой Мексики, исторические события, к которым они были причастны, – всё это никого не может оставить равнодушным.

Жан-Мари Леклезио

Диего и Фрида

Впервые роман в сокращенном виде опубликован в журнале "Иностранная литература", № 9, 2000.

Пролог

Пятого октября 1910 года, когда Порфирио Диас готовится отпраздновать столетнюю годовщину независимости Мексики с невиданной пышностью, достойной абсолютной монархии, происходит событие, не имеющее прецедента в мировой истории и до основания потрясшее эту страну, где ничего не изменилось со времен завоевания индейских царств испанскими конкистадорами. По призыву Франсиско Мадеро – его "план Сан-Луиса" аннулирует итоги фальсифицированных выборов Порфирио Диаса и дает сигнал к началу восстания – народ берется за оружие, и в Мексике начинается короткая и неистовая война, которая уносит более миллиона жизней и опрокидывает существующий порядок.

Революция в Мексике – первая социальная революция, предвестница революции в России, положившая начало новой эпохе. Это стихийно возникшее движение охватило всю страну, потому что его подлинные герои – крестьяне. В 1910 году Мексика еще остается такой, какой была при испанских поселенцах: громадную крестьянскую массу эксплуатируют крупные землевладельцы, подавляет горстка местных властителей с их вооруженными отрядами. Земля поделена между пятнадцатью асьендадо, чьи поместья достигают необъятных размеров, как, например, асьенда Сан-Блас в штате Синалоа или асьенда Прогресо в штате Юкатан, площадью свыше миллиона гектаров; помещик пользуется неограниченной властью, он является хозяином рек и индейских деревень и даже строит собственную железную дорогу, чтобы объезжать свои гигантские владения. Богатства этих людей невообразимы. Они выписывают воспитателей для своих детей из Англии, белье в стирку отсылают в Париж, а громадные несгораемые шкафы заказывают в Австрии.

Мексика в то время – все еще покоренная страна, где господствуют иноземцы. Они держат в своих руках промышленность и торговлю: шахты и цементные заводы принадлежат американцам, оружие и скобяные изделия производят немцы, продовольствием торгуют испанцы, мануфактурой – французы; они же контролируют оптовую торговлю – знаменитую сеть магазинов "Барселонет". Железными дорогами владеют англичане и бельгийцы, а нефтеносными участками – американские династии нефтепромышленников: Дохени, Гуггенхаймы, Куки.

При Порфирио Диасе Мексика живет по европейскому времени. Искусство и культура подражают европейским образцам. Застраивая Мехико, диктатор вдохновлялся парижскими авеню и площадями, и в каждом городе есть павильоны, где оркестр играет вальсы и кадрили, как в Австрии. Искусство, фольклор, культура коренного населения находятся в полном забвении, если не считать необходимых цитат из героического прошлого ацтеков, которое воскрешает на своих картинах художник Сатурнино Эрран, создающий композиции в античном духе, где индейцы одеты греческими гоплитами, а женщины теуана – римскими матронами.

Поздний период правления Диаса отмечен помпезной безвкусицей, смешной и в то же время жутковатой. Большинство писателей и художников, от Васконселоса до Альфонсо Рейеса, от Сикейроса до Ороско бегут от этой удушливой атмосферы придворного искусства и стремятся в Европу за воздухом свободы.

Революция, начавшаяся по сигналу Мадеро, – не стихийная вспышка насилия. Она неодолима и трагична, это мощная волна, поднявшаяся в ответ на жестокость завоевателей и духовное порабощение индейцев, на все, что успело накопиться за четыре столетия. Во главе этой революции встали два человека, которым нет равных в истории. Необузданные, невежественные, непримиримые, они – плоть от плоти мексиканского народа. Революционная волна вознесет их на небывалую высоту, в Национальный дворец на главной площади Мехико, где некогда жили божественные владыки Теночтитлана и испанские вице-короли.

О мятежнике Франсиско Вилье, пастухе, ставшем генералом "южной дивизии", Джон Рид в своих очерках "Восставшая Мексика" пишет так: "Это самый естественный человек, какого я когда-либо видел. Естественный в том смысле, что он более всего близок к дикому зверю".

Эмилиано Сапата, "Аттила Юга", – абсолютный романтик революции, индеец, который сражается "за землю и за свободу" во главе армии крестьян, вооруженных мачете, в сомбреро с приколотым образком Пресвятой Девы Гваделупской. "Он высокий, худощавый, – так пишет о нем Анита Бреннер в 1929 году, – одет в простой черный костюм с ярко-красным шейным платком; на его костистом лице сквозь кожу проступают углы, и само лицо с острым подбородком похоже на перевернутый треугольник; серые глаза смотрят из-под низкого лба тусклым отстраненным взглядом; немногословный чувственный рот с решительной складкой, и над ним – огромные вислые усы, как у китайского мандарина" ("Idols behind Altars", p. 216).

Когда в Мексике вспыхивает революция, Диего уже двадцать четыре года, он далеко – стремление к свободе в искусстве привело его в кубистский Париж – и не может участвовать в событиях. Он может лишь приветствовать падение старого тирана; а тот, по иронии судьбы, изберет местом изгнания город, где живет художник, которому суждено воспеть революцию. Фриде Кало исполнилось три года, когда прозвучало воззвание Мадеро, и события в Мехико почти не повлияли на ее жизнь в Койоакане.

В сущности, оба они, и Диего и Фрида, прежде всего провинциалы. Он родился в Гуанахуато, городе шахтеров, куда не проникал ветер перемен, где в общении с индейцами была принята слегка пренебрежительная фамильярность. Она родилась и выросла в Койоакане, который Матильда, ее мать, называет "деревней", в овеянном печалью городе "Маркиза" Эрнана Кортеса, где время течет медленно, где почти ничего не происходит, кроме еженедельных базаров, куда из окрестных деревень Хочимилко, Сан-Херонимо, Истапалапа, Мильпа Альта собираются крестьяне-индейцы.

Диего, как впоследствии и Фриду, неодолимо влечет к себе Мехико. Не сегодняшний мегаполис, западня для мучеников индустриальной эры, но тот ослепительный, беззаботный, бурлящий город, в котором после победы революции встречаются студенты, авантюристы, влюбленные, мыслители и честолюбивые политиканы, теоретики-искусствоведы и те, кто на практике постигает азы современного искусства.

После победы революции мексиканская столица внезапно превратилась в открытый город. Путь в Мехико проложили огромные толпы, пришедшие за повстанцами Вильи и Сапаты и заполонившие собой центр и площадь Сокало. Каждый день со всех концов страны прибывают крестьяне, приезжают любопытствующие, которые бродят по улицам, заходят на рынки, в городские сады, собираются вокруг памятников старины, доступных прежде только избранным, встречаются, знакомятся. Уличных торговцев, ресторанчиков под открытым небом, дешевых гостиниц, общественного транспорта становится все больше. Мексиканцы осознают свою самобытность, открывают для себя национальное искусство и народную музыку. Из уст в уста передаются "корридос" – только что сложенные стихи, прославляющие героев революции.

Мехико Диего и Фриды. Город, где царит дух творчества, поиск неизведанного, жажда новизны. Пожалуй, никакой другой город не становился таким живым символом революции, маяком для угнетенных народов Америки. В двадцатые годы нашего века мексиканская столица была для искусства и творческой мысли такой же питательной средой, как Лондон во времена Диккенса или Париж в эпоху расцвета Монпарнаса.

В августе 1926 года при ремонте Национального дворца рабочие обнаружили остатки большой пирамиды Теночтитлана, на вершине которой находится камень, изображающий солнце, – так исполнилось древнее пророчество, гласившее, что власть предков вернется к потомкам в день, когда возродится великий храм, увенчанный солнцем. Храм открыли, когда Диего Ривера начал роспись Национальной школы земледелия в Чапинго, и это открытие имеет глубокий символический смысл. Настало время вернуть к жизни культуру индейцев.

Сама по себе идея была не нова: интерес к наследию древних возник еще в эпоху Максимилиана и заключал в себе нечто реакционное, роднившее его с кастовым чванством испанских колонистов. С другой стороны, неумеренное восхваление ацтекского прошлого – пышный монумент, воздвигнутый в конце XIX века последнему властителю Мехико Куаутемоку, – должно было заслонить бедственное положение, в каком находились выжившие представители коренных народностей. В то время когда статую этого юного героя ацтекского сопротивления украшали цветами, правительство Порфирио Диаса ссылало индейцев яки в Гавану, а войска генерала Браво предавали огню и мечу деревни майя в Кинтана Роо.

В каком-то смысле Диего и Фрида воплотили в себе изъяны и достоинства этой эпохи, когда заново создаются мексиканские духовные ценности, возрождаются искусство и творческая мысль доколумбовых цивилизаций. Диего одним из первых заговорил о связи революционного будущего Мексики с ее индейским прошлым: для древних жителей Мексики, пишет он, "всякое действие, начиная от эзотерических ритуалов жрецов и кончая самыми обыденными повседневными делами, было наполнено возвышенной красотой. Камни, облака, птицы и рыбы – все было для них источником наслаждения и проявлением Великой Сущности"[1 - Бертрам Вольф. Диего Ривера. Нью-Йорк, 1979. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. автора.)].

Диего и Фрида посвятят всю свою жизнь поискам этого идеала индейского мира. Именно этот идеал зажигает в них революционную веру, именно благодаря ему в самом сердце разрушенной гражданской войной страны прошлое засияло невиданным светом, который притягивает взоры всей Америки и становится обещанием будущего величия.

Мехико Диего и Фриды – город, распахнутый во внешний мир, дающий огромные возможности: он словно картинная галерея, где улицы – еще не завершенные произведения искусства.

Здесь, в центре города, на ограниченном пространстве (между улицами Архентина и Монеда, кварталом Сокало, садом Аламеда и улицей Долорес) разыграются главные события их жизни. На улице Архентина находится Подготовительная школа, где Диего пишет первые фрески, и там же он впервые встречается с Фридой. Через две улицы, на углу Архентина и Белизарио Домингеса находится министерство образования. Рынок Сан-Хуан, у которого случилась авария, искалечившая Фриду, – через шесть улиц, к западу от Сокало, а больница, куда ее доставили, – по ту сторону Реформы, возле Сан-Косме. Национальный дворец, которому Диего отдал тридцать лет жизни, находится в самом сердце города, там, где некогда возвышались чертоги Монтесумы, властителя Теночтитлана. А Дворец изящных искусств, похожий на белый катафалк, где мексиканский народ отдаст последние почести Фриде, а затем Диего, – всего в нескольких шагах от сада Аламеда, вечернего пристанища влюбленных.

Есть что-то мистическое в этой связи между городом и двумя художниками-провинциалами: их объединила вера в революцию, стремление восславить индейское прошлое Мексики.

В то время все кажется возможным. От города, от каждого здания, от каждого лица веет торжествующей юностью. Никакой другой народ не давал такого отчаянного отпора власти денег и угрозам империалистов. Все идеи и все иллюзии этой юношеской поры рождаются в Мехико и нигде больше: народное искусство, возрождение индейской культуры, ожидание новой эры, когда благополучные страны Севера наконец воздадут должное угнетенным народам Юга. Это поистине исторический момент – перед внутренним взором людей еще не успели померкнуть ослепительные образы повстанцев, марширующих по улицам, и для народов, так долго прозябавших в безысходной нищете и несправедливости, засиял первый проблеск надежды.

История Диего и Фриды – история любви, неотделимой от веры в революцию, – не ушла в прошлое, потому что она стала частицей Мексики, влилась в повседневный городской шум, в запахи улиц и рынков, в красоту детей из бедных кварталов, в эту мягкую грусть, овевающую в сумерки древние храмы и самые старые в мире деревья.

Истинные шедевры не меняются со временем, они не стареют. Сегодня в мире, пережившем столько разочарований, где красоту индейских культур каждый день попирает безликое уродство торговых империй, образы, оставленные нам Диего и Фридой, – образы любви и стремления к истине, в которых чувственность всегда слита со страданием, – все так же впечатляющи, все так же необходимы. В истории Мексики они сияют как живые факелы, и их красные отблески – это чистые и безгрешные сокровища обездоленных детей.

Встреча с людоедом

Диего впервые встречается с Фридой в 1923 году, когда по заказу министерства просвещения начинает работу над фресками для Подготовительной школы, где обучаются будущие студенты университета. Впоследствии Диего на свой лад расскажет об этой встрече, изменившей всю его жизнь и ставшей самым важным моментом в биографии Фриды.

Он работает в амфитеатре Боливара, большом актовом зале, где устраиваются также концерты и театральные представления для учащихся, и вдруг за колоннами раздается чей-то насмешливый возглас: "Осторожно, Диего, Науи идет!" Науи Олин – одна из натурщиц Диего, ее настоящее имя Кармен Мондрагон, она любовница художника Мурильо, знаменитого Доктора Атля, и сама тоже занимается живописью. Лупе Марин, женщина, с которой сейчас живет Диего, наверняка отчаянно ревнует. В другой день, когда Науи Олин позирует Диего, он снова слышит тот же насмешливый голос: "Осторожно, Диего! Лупе идет!" Однажды вечером Диего работает, стоя на верхней площадке лесов, а Лупе Марин сидит в зале и вышивает; из-за дверей доносится какой-то говор, и вдруг появляется юная девушка, которую словно кто-то втолкнул в зал.

Диего удивленно смотрит на эту "девочку лет десяти-двенадцати" (на самом деле ей было пятнадцать) в форме Подготовительной школы, но совершенно не похожую на других учащихся. "Она держалась с каким-то необычайным достоинством и уверенностью, в глазах пылал странный огонь. Ее красота была красотой ребенка, но грудь уже была хорошо развита" – так вспоминал об этом Диего, рассказывая свою жизнь Глэдис Марч в 1944-1957 годах[2 - Diego Rivera. My Art, my Life. New York, 1960.]. То, что после этого вторжения Фрида и Лупе Марин встали лицом к лицу, сверля друг друга враждебными взглядами, возможно, было выдумкой. В дымке воспоминаний все делается зыбким, все подлинно и все вымышлено в этой первой встрече, когда, словно по велению судьбы, оказываются рядом девочка-дьяволенок, живая и легкая, как балерина, лукавая и серьезная, но испепеляемая жаждой абсолюта, и людоед – пожиратель женщин, неистовый в работе.

В послереволюционном Мехико, где происходит столько событий и рождается столько идей, сталкиваясь и обогащая друг друга, эта встреча решит все. Она изменит всю жизнь Диего, откроет ему новую грань его личности, о которой он прежде и не догадывался, а девушку превратит в одну из самобытнейших и одареннейших художниц современной эпохи.

А значит, там, в амфитеатре Боливара, и правда случилось нечто необыкновенное, когда Фрида храбро заговорила с великаном, примостившимся на неустойчивых лесах, и попросила разрешения посмотреть, как он работает. Это выражение "достоинства", о котором он говорит, то есть по-детски прямой и решительный взгляд и очарование юной девушки, которое смущает его чувства, уже захватили художника целиком, хотя ни он, ни она пока не осознают этого. Позже Диего поймет, как важна была эта нежданная, не оцененная им встреча, и захочет пережить ее вновь, рассказать о ней иначе, по-своему, когда после разрыва с Лупе Марин он обретет свободу и сможет начать все заново.

В 1928 году, расписывая стены в министерстве просвещения и создавая мрачные фрески, навеянные трагическими событиями русской революции, Диего видит внизу "девушку лет восемнадцати. У нее было стройное крепкое тело, тонкие черты лица. Волосы у нее были длинные, а густые черные брови сходились у переносицы, напоминая крылья дрозда: две черные дуги над сияющими карими глазами", и он не узнает задорного ребенка, ворвавшегося к нему в амфитеатр Боливара.

Возможно, эта вторая встреча, окончательно связавшая их судьбы, прошла в несколько иных обстоятельствах, но художнику хочется рассказать о ней именно так. На сей раз кое-что изменилось. Насмешливая девчонка, чей голос раздавался из-за колонн амфитеатра, превратилась в девушку, которая за пять лет перенесла тягчайшие страдания и, в свою очередь, стала художницей. Ей не терпелось увидеть человека, которым она восхищается, чьей женой она решила стать, чьих детей будет вынашивать. По-видимому, живопись для нее – это прежде всего шанс встретиться с ним, возможность снова, но еще дерзновеннее распахнуть двери амфитеатра и ворваться в жизнь своего избранника.

Такая отвага, такая неукротимая воля в столь хрупком, невесомом теле, такой огонь в завораживающем взгляде темных глаз не могут оставить Диего равнодушным. Он медленно спускается с лесов, идет ей навстречу. Он не сразу узнает ее: для него, сорокадвухлетнего мужчины, эти пять лет пролетели как один день, а для Фриды, превратившейся из подростка в женщину, они были долгими и мучительными. Затем, когда она говорит ему о своих картинах, о желании стать профессиональной художницей, его вдруг озаряет: да это та самая бесцеремонная девчонка, которая смерила ехидным взглядом его подругу Лупе Марин, уже видя в ней соперницу, которая вступила в перепалку с Лупе и сумела дать ей отпор, так что своенравная Лупе опешила и, усмехнувшись, сказала: "Ты погляди на нее! Совсем еще ребенок, а не боится такой рослой и сильной женщины, как я!"

Возможно, Диего все это выдумал, рассказывая свою жизнь как роман. Однако сейчас, пять лет спустя, Лупе Марин уже нет рядом с ним. Он хочет быть свободным. И Фрида знает об этом, знает, что теперь сможет заворожить его своим взглядом, сможет принадлежать ему.

Когда она видится с ним во второй раз, во время работы над фресками в министерстве просвещения (или, что правдоподобнее, у итальянки-фотографа Тины Модотти, как позднее рассказывала сама Фрида), это зрелый, много повидавший в жизни мужчина. Огромного роста, массивный – Фрида в насмешку называет его "слоном", – он больше чем вдвое старше ее (ему сорок два!), уже дважды был женат, у него четверо детей: сын от Ангелины, дочь от любовницы Моревны – Марика, которую он так и не захотел признать, утверждая, что она – "дитя Перемирия", то есть всеобщего ликования по случаю окончания войны, и две дочери от Лупе Марин.

Но у него на удивление детское лицо, выпуклый и гладкий лоб, "огромный купол", как пишет в своем дневнике фотограф Эдвард Вестон; лицо, в котором все существующие расы словно соединились в одну космическую расу, придуманную Хосе Васконселосом[3 - Хосе Васконселос (1882-1959) – мексиканский писатель, философ, историк и государственный деятель, один из создателей "ибероамериканской философии". (Прим. перев.)], большие, очень широко расставленные глаза с мягким, чуть рассеянным взглядом, а его сдержанность иногда граничит с робостью, и главное, он кажется чрезвычайно легкомысленным. Анита Бреннер, представляя художника своим нью-йоркским читателям, создает поразительный портрет (статья «Неистовый крестоносец живописи», «Нью-Йорк тайме», апрель 1933 года): «У него мягкие манеры и телосложение итальянца, хорошо подвешенный язык и серьезный вид испанца, цвет кожи и маленькие широкие ладони мексиканского индейца, живой и проницательный взгляд еврея, многозначительная неразговорчивость русского и качества, присущие лишь ему одному: щедрое обаяние, обольстительный ум, способность приручать мысли, так что каждому из собеседников кажется, будто он обращается только к нему». И журналистка добавляет: «Он упорно настаивает на том, что в нем нет ничего от англосакса».

Всех поражает в нем этот контраст: устрашающе громадная, массивная фигура – и мягкое выражение лица, томный взгляд, маленькие беспокойные руки. От него исходит какая-то первобытная сила, и при всем его уродстве перед ним нельзя устоять. Женщин тянет к нему как магнитом, прежде всего, конечно, из-за его славы – вокруг художника вьются политики и интеллектуалы, чувствуется запах денег, – но еще и из-за света, который им видится в его глазах, из-за его физической силы и слабости его чувств, из-за приятного ощущения своей власти над ним. Эли Фор[4 - Эли Фор (1873-1937) – французский врач, писатель и художественный критик. (Прим. перев.)], как-то повстречавший его на Монпарнасе после войны, удивился такой мощи в таком молодом человеке. Вот что он пишет в 1937 году: «Лет двенадцать назад я познакомился в Париже с человеком, обладавшим почти чудовищным умом. Таким я представлял себе сказителей, которые за десять веков до Гомера во множестве населяли берега Пинда и острова Эгейского моря… – И добавляет: – То ли мифолог, то ли мифоман». Ибо Диего Ривера вызывает оторопь не только своим гигантским ростом, но и тем, что он говорит. Это враль, хвастун, сочинитель невероятных историй, он живет своими выдумками. Фриду он пугает – не столько даже тем, что способен выстрелить в фонограф[5 - Фрида Кало: "В то время у многих были пистолеты, и люди забавлялись, стреляя по фонарям на авениде Мадеро и проделывая другие подобные глупости. Перебив ночью все фонари, они забавы ради начинали стрелять во что угодно. Однажды, на вечере у Тины, Диего выстрелил в фонограф, и я заинтересовалась этим мужчиной, хоть он и внушал мне страх" (Hayden Herrera. Frida, a biography. New-York, 1983).], сколько оглушающим потоком слов и неотразимым обаянием, исходящим от художника и превращающим его в какое-то сказочное чудовище, смесь Пантагрюэля и Панурга.

Диего охотно поддерживает самые фантастические слухи на собственный счет. Он вырос в лесной глуши, в горах возле Гуанахуато, и воспитала его индеанка из племени отоми, по имени Антония. Когда ему было шесть лет, с ним играли и нянчились обитательницы борделей Гуанахуато, а в девять у него был первый сексуальный контакт с молоденькой учительницей протестантской школы. В десять лет, одержимый страстью к живописи и жаждой успеха, он начинает посещать Академию художеств Сан-Карлос в Мехико.

Диего с удовольствием рассказывает о себе всевозможные ужасы. В его не вполне достоверной автобиографии говорится о "людоедских опытах". Будто бы в 1904 году, изучая анатомию в медицинском училище в Мехико, он уговорил однокурсников есть человеческое мясо, чтобы подкрепить силы, – по примеру чудаковатого парижского меховщика, который кормил кошек кошачьим мясом, надеясь, что это улучшит качество их меха. Диего уверяет также, будто его любимым блюдом были женские ляжки и груди и, конечно же, мозги молодых девушек в уксусе. Диего забавлялся, рассказывая о себе подобные истории, особенно часто он это делал в Париже, и его сумрачный взгляд и серьезное выражение лица сбивали с толку критика Эли Фора, который был не вполне уверен, что правильно понял этот черный юмор по-мексикански.

Если образ великана – пожирателя женщин (и человеческого мяса), сдвигающего горы, – это плод фантазии Диего, то, возможно, он более правдив, когда рассказывает о своем детстве. Когда ему было полтора года, умер его брат-близнец Карлос, мать от горя надолго заболела, и свои сыновние чувства он перенес на кормилицу, индеанку Антонию.

Об Антонии нам мало что известно. Если верить Марии дель Пилар, сестре Диего, это была всего лишь преданная служанка, простая крестьянка с грубоватой речью и врожденным здравым смыслом; иногда она брала мальчика с собой в горы близ Гуанахуато, где он играл со своими сверстниками и животными с фермы. Диего изображает ее совсем иной, он говорит о ней с восхищением и обожанием. По его словам, индеанка Антония была одной из самых значительных фигур его детства. Это она приобщила Диего к многоликому, неисчерпаемому миру индейцев, который оставил такой глубокий след в его жизни. "Она стоит передо мной как живая, – пишет он в автобиографии. – Рослая, спокойная женщина лет двадцати, с прямой, мускулистой спиной, стройной, изящной осанкой, чудесно вылепленными ногами, она держала голову очень высоко, словно несла на ней какую-то тяжесть".

Всю свою жизнь Диего был влюблен в этот образ, наполовину вымышленный, наполовину реальный, в котором для него воплотилась мощь и чистейшая красота доколумбовой Америки. "Для художника, – говорит Диего, – она была идеальным типом индейской женщины, и я часто изображал ее по памяти, в длинном красном платье и большом синем платке".

Индеанка Антония из племени отоми, носившая красное платье и синий платок, как было принято у женщин Гуанахуато, ввела его в мир индейцев, который будет питать все его будущее творчество. Благодаря ей детство Диего стало детством полубога (или великана): он растет в лесной глуши, знакомится с древним искусством магии и врачевания с помощью трав. Он живет на воле, коза служит ему кормилицей, звери лесные – "даже самые свирепые и ядовитые" – становятся его друзьями: ну прямо юный Геракл или чудовищный младенец Пантагрюэль. Странное дело: это воспоминание для Диего важнее всего, няня-индеанка и кормилица-коза вытесняют из памяти основных действующих лиц его детства – мать, теток Сесарию и Висенту (двух ханжей, которых он с удовольствием высмеивает), и даже сестру Марию.

В сущности, Диего, как многие одинокие люди, хочет сказать, что у него не было детства и что по-настоящему его жизнь началась с занятий живописью. А также с любовной страсти.

Именно это делает его неотразимым в глазах Фриды: он – мужчина в полном смысле слова, властный и чувственный, – перед женщинами слаб, как ребенок, он эгоист и эпикуреец, он ветрен и ревнив, он выдумщик, мифоман, но при всем том он – воплощение силы, пылкости и нежности, какие может дать лишь необычайная, почти сверхчеловеческая наивность. Диего первым готов поверить в существование этого полуреального, полувымышленного персонажа. Он сам путает раннюю одаренность с ранней сексуальностью и намеревается взять от жизни все, что можно: не только признание в мире живописи, но также и женщин, славу, деньги, земные блага и власть. Неумолимая жажда к жизни, которая заменяет ему честолюбие.