По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

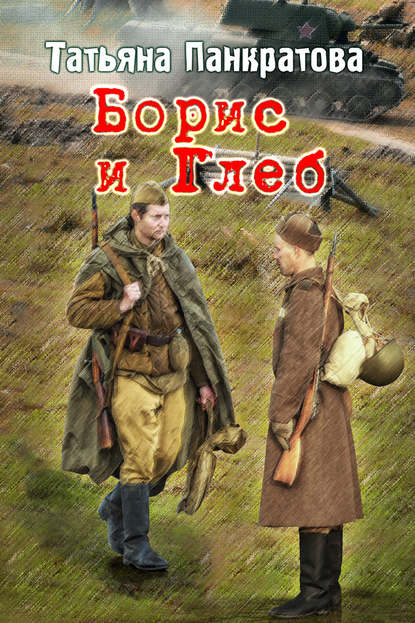

Борис и Глеб

Автор

Год написания книги

2018

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Борис и Глеб

Татьяна Панкратова

Роман о поколении 1920-х годов, молодых ребятах и девчонках, которые попали на войну, и об истории одной семьи с начала века и до наших дней, основанный на воспоминаниях бабушки автора.

В центре романа судьбы двух братьев-близнецов Бориса и Глеба, они мечтают попасть на фронт, но Борису повестка приходит, а Глебу нет.

Татьяна Панкратова

Борис и Глеб

© Панкратова Т., 2018

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2018

1

Бабушка почти ничего не видит. Врачи в последние годы только вымогают деньги, сделали операцию, которую нельзя и не надо. А теперь и вовсе от нее отказываются, говорят: «Что же вы хотите, вы ведь уже старая». А ей только восемьдесят три и она совсем не старая, все еще поет в хоре ветеранов, покупает себе нарядные сережки, красит губы помадой, помнит все даты дней рождений и номера телефонов наизусть, и все еще ездит судить свои шахматы, и все еще шутит, не унывает, читает стихи. Уже тридцать лет прошло, как не стало дедушки Вити, она живет одна на высоком для нее четвертом этаже в старом, уже и не сталинском, но еще и не хрущевском, четырехэтажном доме с колонкой и двойными рамами. Когда-то и мы жили рядом, в соседнем доме, в коммуналке. Я там родилась, в Долгопрудном, в этом маленьком старом городе с всегда стоящим переездом и с выдающимся институтом физиков. Там было тесно и радостно, и мы все мечтали переехать в собственную квартиру, переехали и развалился Союз, и развелись родители, и стало горько и плохо, и очень хотелось обратно в ту комнату в коммуналке. Даже мне, хотя я помню совсем мало, мне было три, а брат как будто навсегда остался там. И с бабушкой мы почти перестали общаться, это ведь была папина бабушка, и жила теперь она не близко, да и всем всегда казалось, что бабушка такая сильная духом, что ей всегда лучше одной. Папа часто с ней ругался, все что-то не мог простить, злился и не любил нравоучений, и всегда ревновал ее к младшему брату, к Леше, и назвал меня Таней, в честь другой бабушки, в честь своей тещи. А потом прибавилась еще какая-то негласная обида, за то, что бабушка отписала свою двухкомнатную квартиру Ире, моей двоюродной сестре, Лешиной дочери, об этом никто не говорил вслух, только в воздухе висело. Но это ведь было справедливо, она растила Ирочку как дочь, а нас почти не видела, я ее почти не знала, после развода она всегда поздравляла нас с днями рождения, всегда звонила, читала стихи и дарила нам связанные свитера, шкатулки, которые выжигала и всякие интересные штуки. Пару раз мама привозила нас к ней, но я всегда боялась ее, она была как чужая, я знала о ней только по маминым рассказам, хотя я больше всех на нее похожа, у меня ее вишневые глаза и фигура. А я даже называю ее до сих пор на вы, все никак не могу привыкнуть на ты.

Она одна, папа конечно ей теперь часто звонит, дядя Леша тоже, а приезжают все реже и реже. Бабушка никогда не жалуется и мне она всегда говорила: «Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут». Я приехала к ней по какому-то поводу, уже и не вспомню какому, наверное, какой-то день рождения, и мы разговорились ни с того ни с сего, мне просто было интересно, мне все хотелось спрашивать, что значат фотографии на стенах, кто такие Борис и Глеб, и что это за красивый парень в погонах, в которого я влюбилась еще в детстве, когда увидела, и почему моего брата хотели назвать Львом. И она на все мне отвечала и рассказала мне всю свою жизнь. Как же больно, как же жалко, что мы не общались раньше. Ведь все это часть меня, ведь эта их жизнь проживает во мне. Все они были, и часть всех их есть во мне, сколько же судеб людей сплетено в одну мою и цепочка пойдет дальше, к моим детям, внукам … Будут ли они знать, помнить обо мне, расскажет ли им бабушка, как рассказала мне моя, сохранит ли мои вещи и фотографии, покажет ли им…

Я поехала искать их, всех моих родных и незнакомых, которых уже не было, и которые оживали только в бабушкиных воспоминаниях.

Шел необычайно белый сказочный снег. Медленно, как в стеклянном шаре. Я искала в Люберцах место, где раньше был дом, в котором родилась бабушка, его построил в конце девятнадцатого века мой прапрадед. Казалось, не найду. Папа с бабушкой давали разные ориентиры, совсем меня запутали, да и многого уже не было, они ведь сами там давно не были. И вдруг я увидела ее, ту самую большую березу, о которой столько говорила бабушка. Хотя на березу она уже перестала походить, такая старая, ей больше ста лет. Ствол совсем почернел, ветки иссохлись, точно руки старухи, кора испещрена порезами. Ее посадил мой прапрадед, она помнит мою бабушку девочкой, а ее братьев мальчишками. Я обняла ее крепко-крепко, как всех своих родных, которых так и не узнала. И холодной щекой почувствовала тепло где-то внутри, сок потек белый прозрачный, как слеза. Значит, и она меня узнала, почувствовала. Я так долго ее искала. Она росла возле большого дома, улица тогда называлась Зубарёвской, и была она песчаной, деревенской, по ней водили коров и лошадей, ребятишки носились без умолку, скрипели калитки и заборы стояли редкими деревянными кольями, рядом был яблоневый сад.

Дом снесли еще в середине прошлого столетья, жильцов расселили в новостройки, хрущевские пятиэтажки, дорогу застелили асфальтом, и шум машин теперь заглушает ребят, да и ребят теперь во дворе не найдешь, как не найдешь и самого двора – все застроили стоянками и дорогими магазинами, деревья срубили, осталась только эта береза. Она пережила революцию, войны и перестройку, и все стоит, все живет. У бабушки есть фотография, где она молодая девушка обнимает такую же молоденькую стройную березку. Так странно, она там такая юная красавица, у нее раскосые темно-вишневые глаза, это от мамы, и такая озорная улыбка, и темные кудри. А сейчас эти глаза почти не видят, морщинки как мрамор расползлись по лицу, а в прошлом году и вовсе застудила нерв и лицо перекосило, жевать теперь совсем тяжело. Но ведь все это было, куда же оно делась, как так быстро все произошло? Неужели с нами со всеми будет также, и никто не вспомнит какие мы были молодые, красивые? Бабушка не унывает, она у меня молодец, только скажет свое привычное: «Обидно, досадно, ну ладно». И запоет песню или прочтет мне стихи и обязательно накормит. Она пережила войну и не понимает, как мы можем не есть, не доедать, она до сих пор вылизывает тарелки, привычка такая. И я стараюсь есть через не могу, как в детстве, когда она нам с Ирой давала тарелки с рисунками из сказок на дне, и пока не доешь – не узнаешь, что там за сказка тебе досталась. Ирка ела старательно и не халтурила, я была хитрее – съедала все посередине тарелки. Когда мы не хотели ложится спать днем, бабушка играла с нами в игру, нужно было лежать с закрытыми глазами и не шевелится, кто шевельнется – тот проиграл, а бабушка ходила по комнате и, стоило моргнуть, говорила: «Я все вижу». Так мы засыпали.

За один мартовский вечер бабушка рассказала мне всю свою жизнь. В такой же мартовский вечер почти век назад родились близнецы, бабушкины братья, Борис и Глеб.

Они были не первыми, за три года до них родился Лев, первенец, самый старший, тот самый парень в военной форме на фото, в которого я была так влюблена в детстве, в те редкие разы, когда я бывала у бабушки, я всегда подбегала посмотреть на него. Фотография стояла на серванте и я тянулась на мысочках, чтобы разглядеть и запомнить его получше, он был как киноактер, как картинка из журнала, как принц из сказки. Мне всегда казалось, что именно таким и представляют себе все девчонки своего единственного, о таком мечтают, высокий широкоплечий, с ровными чертами, светлыми глазами и волосами, он был красивее, чем Бред Пит и Леонардо Ди Каприо вместе взятые. Родись он в наше время, у него были бы все шансы стать знаменитым, вряд ли он бы этого захотел, но внимания от женщин было бы не избежать. В детстве он тоже был очень хорошеньким, таким пухлым ладным карапузом, по тем временам, середина двадцатых, это была редкость. А он был, как пупс из фарфора, крепенький, здоровый, пухлогубый. И все удивлялись:

– Ну и богатырь!

Лев родился семнадцатого февраля двадцать второго года. Назвали по святцам, восемнадцатого день святителя Льва. Окрестили через неделю после рождения в Троицком храме. Стояли февральские морозы, в храме не топили, да и собирались в скором времени закрыть. Даже взрослые продрогли, а Лев, сколько его не окунали, ни разу не заплакал. А когда завернули в одеяло и дали на руки крестной, тете Вере, и вовсе сладко заснул.

Когда родились близнецы, Лев сложил все свои игрушки и принес малышам. И во дворе кричал звонким голосом, теперь у меня братья, будем с папой в футбол играть. Папа Алексей, мой прадедушка, очень любил спорт, играл за местную футбольную команду и брал маленького Льва иногда с собой, или с мамой ходили посмотреть на папу. Льву нравился мячик, и он хотел стать футболистом. А папа, сказал, что нужна команда. У него появилась команда. Он с беспокойством разглядывал малышей и спрашивал:

– Ма, а чего ты только двоих взяла? Взяла бы побольше.

Клавдия смеялась.

– Больше пока не дают.

Лев вздохнул.

– Ну что же, и эти пока холошо.

Никто не знал, что их будет двое, в то время не было теперешних возможностей прогнозирования. Удивительно, близнецы родились доношенными и совершенно традиционным способом, без кесарева. Правда, для Клавдии и Алексея, моей прабабушки и моего прадедушки, это был шок, с одной стороны радость, с другой озадаченность, времена были не из легких, на дворе стоял двадцать пятый год.

Они лежали на кровати, завернутые в шерстяные одеялки, и громко плакали. Стоило Борису начать, как Глеб тут же подхватывал и не отставал. Близнецы родились с разницей в полтора часа, первым – Борис, он кричал громче и бойчее. Мир оказался холодным, одеяла кололи щеки, страшно на этом свете, непривычно и даже брат еще незнакомый, одиноко.

Замолкали они только при виде матери, моей прабабки Клавдии, то есть тогда-то она еще не была никакой прабабкой и даже бабкой, ей всего-то было чуть-чуть за двадцать, по теперешним меркам – девушка. Три года назад она вышла замуж за моего прадеда, Алексея, хотя в то время он и не подозревал, что будет дедом, а потом и прадедом, а был совсем молодым парнем.

До чего же она была красивой, глаза цвета спелой вишни, черты лица крупные, четкие, как нарисованные. Однажды Алексей даже взял платок и начал тереть ей щеки, думал, она красится, такая ровная румяная была кожа. Алексей взял ее за красоту, бесприданницей.

Отец Клавдии был священником, жили на Дону в казацкой станице. В революцию отца с матерью расстреляли. Казаков итак не щадили, а тут еще и священник. Детей разобрали родственники от греха подальше, их было шестеро: сестры – Елизавета, Зина, Вера и Клавдия, братья – Николай и младший Женечка, он пел на клиросе, когда арестовали отца, у него пропал голос, больше он никогда не пел.

Всю жизнь прабабушка молчала о своем происхождении, боялась не за себя, боялась за детей. С сестрами сохранилась связь, а братья растерялись. Клаву взяла сестра матери, у нее был дом в подмосковном Воронке. Когда старшая сестра Елизавета вышла замуж и поселилась на Красносельской, Вера и Клава часто бывали у нее. Такой молоденькой, красивой гимназисткой, но без гроша за душой, и полюбил ее Алексей. Он работал тогда часовщиком на Кузнецом мосту и познакомился там с Клавой случайно. А может, и не случайно, может кто-то там на небе уже знал, что так будет, что у них родится моя бабушка, а потом папа, а потом и я.

Повенчались в храме Николая Столпника. Это где-то в Москве, недалеко от Красных Ворот, папа говорит, что можно дойти пешком. Это он рассказал мне об этом, а ему его бабушка Клавдия, в детстве он долго жил у нее. Она водила его в храм, крестила и причащала. В Люберцах тогда был только один храм – Троицкий. Я была там, и если б не подруга, живущая в Люберцах, наверное, не нашла бы. Он далеко от того места, где раньше был дом, целых три километра, через железную дорогу. Клавдия, как и ее свекровь, мать Алексея, моя прапрабабка, Марфа Степановна, ходила туда пешком каждое воскресенье. Он стоит до сих пор, ничуть не изменился, ни разу не был закрыт, храм, в котором крестили Льва, Бориса и Глеба, мою бабушку, папу. Красивый, деревянный, с позолоченными росписями внутри. Редкие ветхозаветные сюжеты, чудотворные лики Богоматери, светящийся лазурью алтарь. Во время службы горят свечи, искусственного освещения нет, а за алтарем проглядывает тихий прозрачный свет и кажется, будто там начинаются небеса, и такое чувство счастья и покоя охватывает душу, словно возвращаешься из дальней дороги в родной дом.

Я там видела впервые изображение Бога-Отца и Моисея, и столько икон Богородицы, разных, старинных, темных, почти закопченных, писанных на дереве, и творящих чудеса. Была и Иверская, и Владимирская, и Казанская и другие, которых я не знаю.

Мы с подругой, той самой из Люберец, добрались туда, когда на улице уже стемнело. Шла служба, народу много, мы поставили свечи и немного еще постояли. Сколько раз здесь были и стояли и мои родные, прапрабабушка, прабабушка, бабушка, папа… Они приходили сюда с надеждой, молились, верили, больше, чем я, наверное, теперь понимаю и верю, да и молится то толком не умею, не научил никто. Марфа Степановна умерла задолго до меня, да и Клавдия умерла почти сразу после моего появления. Но папу она научила, многое ему объясняла, успела что-то передать. Он теперь очень набожный, соблюдает все посты, каждое воскресенье на службе, читает молитвы, все делает правильно и даже хочет рукоположиться. Покойный отец Владимир несколько лет назад предлагал ему стать священником, но папа тогда отказался, а теперь уже и по возрасту не проходит. Правда, я не вижу его священником, никогда не видела, не представляю. Когда он в детстве меня спрашивал, я всегда отвечала ему одно и тоже:

– Нет, ты не священник.

Папа улыбался.

– А кто же я?

– Ты мой папа.

Многие думают, что он всегда был такой верующий, но это только последние лет пятнадцать. Раньше он был совсем другой, партийный. Когда в 1974 году моего брата понесли крестить, бабушка сказала, что с некрещеным сидеть не будет, что пока не окрестили он не ребенок, а зверенок, в церкви попросили паспорта родителей, а папа испугался и ушел, он ведь был в партии. У нас дома даже где-то до сих пор валяются эти партийные книжечки, в которых яркими цветными марками отмечены взносы. Тогда это было значимо, а теперь какой-то ненужный хлам. Брата все-таки крестили, в сельской церкви, где не спрашивали паспорта. Со мной и того проще, это уже был восемьдесят пятый.

* * *

У бабушки много старых фотографий. Есть даже рисованные, на плотном картоне, совсем старинные, середины девятнадцатого века, там дамы в кринолинах и с зонтиками и везде стоят подписи фотография такая-то, и все постановочные, как картины. Есть даже одна неизвестная дама в шляпке с попугаем и персиком в руке. Бабушка почти не видит, она подносит фотографии близко-близко к глазам и все равно не все может разобрать. Мы долго не могли найти Марфу Степановну, мою прапрабабку, как раз на этих старых фотографиях. И вдруг я нашла сама, я сразу догадалась по взгляду, по глазам, и бабушка подтвердила. Она мне столько рассказывала об этой женщине, своей бабушке. Очень сильная, волевая, как бабушка выразилась, с «тяжелым характером», строгая и очень верующая в то же время женщина. Всех шестерых дочерей она удачно выдала замуж, и Алексея своего любимого, младшего сына, собиралась женить на состоятельной невесте. А он пошел характером в нее, все сделал наперекор, по-своему, женился на Клавдии и привел в дом бесприданницу. Мне до сих пор кажется, что этот тяжелый характер, перешел от Алексея к моей бабушке, от нее к отцу и достался мне в наследство. Марфа Степановна, увидев сноху, молча сжала губы и, выделив молодым небольшую комнатку, больше никак не участвовала в их жизни, обида была на всю жизнь. Такие обиды в нашей семье не редкость, если не на всю жизнь, то уж на несколько лет точно, сначала бабушка обиделась на папу, потом папа на нее и на брата, потом я на отца и все гордые, и никто не хотел извиняться первым.

На всех фотографиях, даже, где еще молоденькая, с дочерьми, маленькими девочками в белых кружевах, Марфа Степановна всегда в темном платье под горло, темные волосы уложены в пучок и взгляд неприступный, грозный. Такой же взгляд у моего отца, он никогда не кричит, не ругается, но стоит ему посмотреть – и хочется провалиться сквозь землю. И хотя у нее светло-серые глаза, как и у сына Алексея, у нас с бабушкой и папой вишневые, Клавины, но взгляд, этот взгляд, ни с чем не перепутаешь, от него как будто и цвет темнеет.

Ее муж, мой прапрадед, построивший тот самый дом в Люберцах и посадивший березу, Иван, совсем другой, словно они выбрали друг друга для контраста, впрочем, наверное, так всегда и бывает.

Он служил в жандармерии и носил усы, как у царя. Во время первой мировой войны Ивана наградили Георгиевским крестом. Потом началась революция, разгорелась гражданская война, убили царя, пошли репрессии. Бывших жандармов сажали и расстреливали без следствия, а с крестом и подавно. Сосед, знавший про крест, шантажировал Ивана, все грозился выдать, написать, куда следует. Прапрадед так и не принял новую власть, новое время, новый век. На последней фотографии он уже весь в морщинках и борода совсем посидела, добрый, тихий, удивленный, как ребенок, похож на старца из святой обители, он словно хочет спросить: Что же это? Как же это? С этим вопросом прапрадед и умер.

После его смерти Крест куда-то пропал, а вот жандармские донесения ребята находили на чердаке. Там было что-то вроде: Такой-то такой-то напился…; или такой-то украл у такого-то лошадь или корову…

Сейчас забавно читать это, а ведь это был важный документ, бумажки ветшают быстрее всего.

* * *

Алексей долго рассматривал детей, потом не выдержал и спросил:

– Кто из них все-таки Борис?

Клавдия указала.

– Видишь, он покрупнее и щечки у него пухлее.

– Ааа, вон оно что…

Татьяна Панкратова

Роман о поколении 1920-х годов, молодых ребятах и девчонках, которые попали на войну, и об истории одной семьи с начала века и до наших дней, основанный на воспоминаниях бабушки автора.

В центре романа судьбы двух братьев-близнецов Бориса и Глеба, они мечтают попасть на фронт, но Борису повестка приходит, а Глебу нет.

Татьяна Панкратова

Борис и Глеб

© Панкратова Т., 2018

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2018

1

Бабушка почти ничего не видит. Врачи в последние годы только вымогают деньги, сделали операцию, которую нельзя и не надо. А теперь и вовсе от нее отказываются, говорят: «Что же вы хотите, вы ведь уже старая». А ей только восемьдесят три и она совсем не старая, все еще поет в хоре ветеранов, покупает себе нарядные сережки, красит губы помадой, помнит все даты дней рождений и номера телефонов наизусть, и все еще ездит судить свои шахматы, и все еще шутит, не унывает, читает стихи. Уже тридцать лет прошло, как не стало дедушки Вити, она живет одна на высоком для нее четвертом этаже в старом, уже и не сталинском, но еще и не хрущевском, четырехэтажном доме с колонкой и двойными рамами. Когда-то и мы жили рядом, в соседнем доме, в коммуналке. Я там родилась, в Долгопрудном, в этом маленьком старом городе с всегда стоящим переездом и с выдающимся институтом физиков. Там было тесно и радостно, и мы все мечтали переехать в собственную квартиру, переехали и развалился Союз, и развелись родители, и стало горько и плохо, и очень хотелось обратно в ту комнату в коммуналке. Даже мне, хотя я помню совсем мало, мне было три, а брат как будто навсегда остался там. И с бабушкой мы почти перестали общаться, это ведь была папина бабушка, и жила теперь она не близко, да и всем всегда казалось, что бабушка такая сильная духом, что ей всегда лучше одной. Папа часто с ней ругался, все что-то не мог простить, злился и не любил нравоучений, и всегда ревновал ее к младшему брату, к Леше, и назвал меня Таней, в честь другой бабушки, в честь своей тещи. А потом прибавилась еще какая-то негласная обида, за то, что бабушка отписала свою двухкомнатную квартиру Ире, моей двоюродной сестре, Лешиной дочери, об этом никто не говорил вслух, только в воздухе висело. Но это ведь было справедливо, она растила Ирочку как дочь, а нас почти не видела, я ее почти не знала, после развода она всегда поздравляла нас с днями рождения, всегда звонила, читала стихи и дарила нам связанные свитера, шкатулки, которые выжигала и всякие интересные штуки. Пару раз мама привозила нас к ней, но я всегда боялась ее, она была как чужая, я знала о ней только по маминым рассказам, хотя я больше всех на нее похожа, у меня ее вишневые глаза и фигура. А я даже называю ее до сих пор на вы, все никак не могу привыкнуть на ты.

Она одна, папа конечно ей теперь часто звонит, дядя Леша тоже, а приезжают все реже и реже. Бабушка никогда не жалуется и мне она всегда говорила: «Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут». Я приехала к ней по какому-то поводу, уже и не вспомню какому, наверное, какой-то день рождения, и мы разговорились ни с того ни с сего, мне просто было интересно, мне все хотелось спрашивать, что значат фотографии на стенах, кто такие Борис и Глеб, и что это за красивый парень в погонах, в которого я влюбилась еще в детстве, когда увидела, и почему моего брата хотели назвать Львом. И она на все мне отвечала и рассказала мне всю свою жизнь. Как же больно, как же жалко, что мы не общались раньше. Ведь все это часть меня, ведь эта их жизнь проживает во мне. Все они были, и часть всех их есть во мне, сколько же судеб людей сплетено в одну мою и цепочка пойдет дальше, к моим детям, внукам … Будут ли они знать, помнить обо мне, расскажет ли им бабушка, как рассказала мне моя, сохранит ли мои вещи и фотографии, покажет ли им…

Я поехала искать их, всех моих родных и незнакомых, которых уже не было, и которые оживали только в бабушкиных воспоминаниях.

Шел необычайно белый сказочный снег. Медленно, как в стеклянном шаре. Я искала в Люберцах место, где раньше был дом, в котором родилась бабушка, его построил в конце девятнадцатого века мой прапрадед. Казалось, не найду. Папа с бабушкой давали разные ориентиры, совсем меня запутали, да и многого уже не было, они ведь сами там давно не были. И вдруг я увидела ее, ту самую большую березу, о которой столько говорила бабушка. Хотя на березу она уже перестала походить, такая старая, ей больше ста лет. Ствол совсем почернел, ветки иссохлись, точно руки старухи, кора испещрена порезами. Ее посадил мой прапрадед, она помнит мою бабушку девочкой, а ее братьев мальчишками. Я обняла ее крепко-крепко, как всех своих родных, которых так и не узнала. И холодной щекой почувствовала тепло где-то внутри, сок потек белый прозрачный, как слеза. Значит, и она меня узнала, почувствовала. Я так долго ее искала. Она росла возле большого дома, улица тогда называлась Зубарёвской, и была она песчаной, деревенской, по ней водили коров и лошадей, ребятишки носились без умолку, скрипели калитки и заборы стояли редкими деревянными кольями, рядом был яблоневый сад.

Дом снесли еще в середине прошлого столетья, жильцов расселили в новостройки, хрущевские пятиэтажки, дорогу застелили асфальтом, и шум машин теперь заглушает ребят, да и ребят теперь во дворе не найдешь, как не найдешь и самого двора – все застроили стоянками и дорогими магазинами, деревья срубили, осталась только эта береза. Она пережила революцию, войны и перестройку, и все стоит, все живет. У бабушки есть фотография, где она молодая девушка обнимает такую же молоденькую стройную березку. Так странно, она там такая юная красавица, у нее раскосые темно-вишневые глаза, это от мамы, и такая озорная улыбка, и темные кудри. А сейчас эти глаза почти не видят, морщинки как мрамор расползлись по лицу, а в прошлом году и вовсе застудила нерв и лицо перекосило, жевать теперь совсем тяжело. Но ведь все это было, куда же оно делась, как так быстро все произошло? Неужели с нами со всеми будет также, и никто не вспомнит какие мы были молодые, красивые? Бабушка не унывает, она у меня молодец, только скажет свое привычное: «Обидно, досадно, ну ладно». И запоет песню или прочтет мне стихи и обязательно накормит. Она пережила войну и не понимает, как мы можем не есть, не доедать, она до сих пор вылизывает тарелки, привычка такая. И я стараюсь есть через не могу, как в детстве, когда она нам с Ирой давала тарелки с рисунками из сказок на дне, и пока не доешь – не узнаешь, что там за сказка тебе досталась. Ирка ела старательно и не халтурила, я была хитрее – съедала все посередине тарелки. Когда мы не хотели ложится спать днем, бабушка играла с нами в игру, нужно было лежать с закрытыми глазами и не шевелится, кто шевельнется – тот проиграл, а бабушка ходила по комнате и, стоило моргнуть, говорила: «Я все вижу». Так мы засыпали.

За один мартовский вечер бабушка рассказала мне всю свою жизнь. В такой же мартовский вечер почти век назад родились близнецы, бабушкины братья, Борис и Глеб.

Они были не первыми, за три года до них родился Лев, первенец, самый старший, тот самый парень в военной форме на фото, в которого я была так влюблена в детстве, в те редкие разы, когда я бывала у бабушки, я всегда подбегала посмотреть на него. Фотография стояла на серванте и я тянулась на мысочках, чтобы разглядеть и запомнить его получше, он был как киноактер, как картинка из журнала, как принц из сказки. Мне всегда казалось, что именно таким и представляют себе все девчонки своего единственного, о таком мечтают, высокий широкоплечий, с ровными чертами, светлыми глазами и волосами, он был красивее, чем Бред Пит и Леонардо Ди Каприо вместе взятые. Родись он в наше время, у него были бы все шансы стать знаменитым, вряд ли он бы этого захотел, но внимания от женщин было бы не избежать. В детстве он тоже был очень хорошеньким, таким пухлым ладным карапузом, по тем временам, середина двадцатых, это была редкость. А он был, как пупс из фарфора, крепенький, здоровый, пухлогубый. И все удивлялись:

– Ну и богатырь!

Лев родился семнадцатого февраля двадцать второго года. Назвали по святцам, восемнадцатого день святителя Льва. Окрестили через неделю после рождения в Троицком храме. Стояли февральские морозы, в храме не топили, да и собирались в скором времени закрыть. Даже взрослые продрогли, а Лев, сколько его не окунали, ни разу не заплакал. А когда завернули в одеяло и дали на руки крестной, тете Вере, и вовсе сладко заснул.

Когда родились близнецы, Лев сложил все свои игрушки и принес малышам. И во дворе кричал звонким голосом, теперь у меня братья, будем с папой в футбол играть. Папа Алексей, мой прадедушка, очень любил спорт, играл за местную футбольную команду и брал маленького Льва иногда с собой, или с мамой ходили посмотреть на папу. Льву нравился мячик, и он хотел стать футболистом. А папа, сказал, что нужна команда. У него появилась команда. Он с беспокойством разглядывал малышей и спрашивал:

– Ма, а чего ты только двоих взяла? Взяла бы побольше.

Клавдия смеялась.

– Больше пока не дают.

Лев вздохнул.

– Ну что же, и эти пока холошо.

Никто не знал, что их будет двое, в то время не было теперешних возможностей прогнозирования. Удивительно, близнецы родились доношенными и совершенно традиционным способом, без кесарева. Правда, для Клавдии и Алексея, моей прабабушки и моего прадедушки, это был шок, с одной стороны радость, с другой озадаченность, времена были не из легких, на дворе стоял двадцать пятый год.

Они лежали на кровати, завернутые в шерстяные одеялки, и громко плакали. Стоило Борису начать, как Глеб тут же подхватывал и не отставал. Близнецы родились с разницей в полтора часа, первым – Борис, он кричал громче и бойчее. Мир оказался холодным, одеяла кололи щеки, страшно на этом свете, непривычно и даже брат еще незнакомый, одиноко.

Замолкали они только при виде матери, моей прабабки Клавдии, то есть тогда-то она еще не была никакой прабабкой и даже бабкой, ей всего-то было чуть-чуть за двадцать, по теперешним меркам – девушка. Три года назад она вышла замуж за моего прадеда, Алексея, хотя в то время он и не подозревал, что будет дедом, а потом и прадедом, а был совсем молодым парнем.

До чего же она была красивой, глаза цвета спелой вишни, черты лица крупные, четкие, как нарисованные. Однажды Алексей даже взял платок и начал тереть ей щеки, думал, она красится, такая ровная румяная была кожа. Алексей взял ее за красоту, бесприданницей.

Отец Клавдии был священником, жили на Дону в казацкой станице. В революцию отца с матерью расстреляли. Казаков итак не щадили, а тут еще и священник. Детей разобрали родственники от греха подальше, их было шестеро: сестры – Елизавета, Зина, Вера и Клавдия, братья – Николай и младший Женечка, он пел на клиросе, когда арестовали отца, у него пропал голос, больше он никогда не пел.

Всю жизнь прабабушка молчала о своем происхождении, боялась не за себя, боялась за детей. С сестрами сохранилась связь, а братья растерялись. Клаву взяла сестра матери, у нее был дом в подмосковном Воронке. Когда старшая сестра Елизавета вышла замуж и поселилась на Красносельской, Вера и Клава часто бывали у нее. Такой молоденькой, красивой гимназисткой, но без гроша за душой, и полюбил ее Алексей. Он работал тогда часовщиком на Кузнецом мосту и познакомился там с Клавой случайно. А может, и не случайно, может кто-то там на небе уже знал, что так будет, что у них родится моя бабушка, а потом папа, а потом и я.

Повенчались в храме Николая Столпника. Это где-то в Москве, недалеко от Красных Ворот, папа говорит, что можно дойти пешком. Это он рассказал мне об этом, а ему его бабушка Клавдия, в детстве он долго жил у нее. Она водила его в храм, крестила и причащала. В Люберцах тогда был только один храм – Троицкий. Я была там, и если б не подруга, живущая в Люберцах, наверное, не нашла бы. Он далеко от того места, где раньше был дом, целых три километра, через железную дорогу. Клавдия, как и ее свекровь, мать Алексея, моя прапрабабка, Марфа Степановна, ходила туда пешком каждое воскресенье. Он стоит до сих пор, ничуть не изменился, ни разу не был закрыт, храм, в котором крестили Льва, Бориса и Глеба, мою бабушку, папу. Красивый, деревянный, с позолоченными росписями внутри. Редкие ветхозаветные сюжеты, чудотворные лики Богоматери, светящийся лазурью алтарь. Во время службы горят свечи, искусственного освещения нет, а за алтарем проглядывает тихий прозрачный свет и кажется, будто там начинаются небеса, и такое чувство счастья и покоя охватывает душу, словно возвращаешься из дальней дороги в родной дом.

Я там видела впервые изображение Бога-Отца и Моисея, и столько икон Богородицы, разных, старинных, темных, почти закопченных, писанных на дереве, и творящих чудеса. Была и Иверская, и Владимирская, и Казанская и другие, которых я не знаю.

Мы с подругой, той самой из Люберец, добрались туда, когда на улице уже стемнело. Шла служба, народу много, мы поставили свечи и немного еще постояли. Сколько раз здесь были и стояли и мои родные, прапрабабушка, прабабушка, бабушка, папа… Они приходили сюда с надеждой, молились, верили, больше, чем я, наверное, теперь понимаю и верю, да и молится то толком не умею, не научил никто. Марфа Степановна умерла задолго до меня, да и Клавдия умерла почти сразу после моего появления. Но папу она научила, многое ему объясняла, успела что-то передать. Он теперь очень набожный, соблюдает все посты, каждое воскресенье на службе, читает молитвы, все делает правильно и даже хочет рукоположиться. Покойный отец Владимир несколько лет назад предлагал ему стать священником, но папа тогда отказался, а теперь уже и по возрасту не проходит. Правда, я не вижу его священником, никогда не видела, не представляю. Когда он в детстве меня спрашивал, я всегда отвечала ему одно и тоже:

– Нет, ты не священник.

Папа улыбался.

– А кто же я?

– Ты мой папа.

Многие думают, что он всегда был такой верующий, но это только последние лет пятнадцать. Раньше он был совсем другой, партийный. Когда в 1974 году моего брата понесли крестить, бабушка сказала, что с некрещеным сидеть не будет, что пока не окрестили он не ребенок, а зверенок, в церкви попросили паспорта родителей, а папа испугался и ушел, он ведь был в партии. У нас дома даже где-то до сих пор валяются эти партийные книжечки, в которых яркими цветными марками отмечены взносы. Тогда это было значимо, а теперь какой-то ненужный хлам. Брата все-таки крестили, в сельской церкви, где не спрашивали паспорта. Со мной и того проще, это уже был восемьдесят пятый.

* * *

У бабушки много старых фотографий. Есть даже рисованные, на плотном картоне, совсем старинные, середины девятнадцатого века, там дамы в кринолинах и с зонтиками и везде стоят подписи фотография такая-то, и все постановочные, как картины. Есть даже одна неизвестная дама в шляпке с попугаем и персиком в руке. Бабушка почти не видит, она подносит фотографии близко-близко к глазам и все равно не все может разобрать. Мы долго не могли найти Марфу Степановну, мою прапрабабку, как раз на этих старых фотографиях. И вдруг я нашла сама, я сразу догадалась по взгляду, по глазам, и бабушка подтвердила. Она мне столько рассказывала об этой женщине, своей бабушке. Очень сильная, волевая, как бабушка выразилась, с «тяжелым характером», строгая и очень верующая в то же время женщина. Всех шестерых дочерей она удачно выдала замуж, и Алексея своего любимого, младшего сына, собиралась женить на состоятельной невесте. А он пошел характером в нее, все сделал наперекор, по-своему, женился на Клавдии и привел в дом бесприданницу. Мне до сих пор кажется, что этот тяжелый характер, перешел от Алексея к моей бабушке, от нее к отцу и достался мне в наследство. Марфа Степановна, увидев сноху, молча сжала губы и, выделив молодым небольшую комнатку, больше никак не участвовала в их жизни, обида была на всю жизнь. Такие обиды в нашей семье не редкость, если не на всю жизнь, то уж на несколько лет точно, сначала бабушка обиделась на папу, потом папа на нее и на брата, потом я на отца и все гордые, и никто не хотел извиняться первым.

На всех фотографиях, даже, где еще молоденькая, с дочерьми, маленькими девочками в белых кружевах, Марфа Степановна всегда в темном платье под горло, темные волосы уложены в пучок и взгляд неприступный, грозный. Такой же взгляд у моего отца, он никогда не кричит, не ругается, но стоит ему посмотреть – и хочется провалиться сквозь землю. И хотя у нее светло-серые глаза, как и у сына Алексея, у нас с бабушкой и папой вишневые, Клавины, но взгляд, этот взгляд, ни с чем не перепутаешь, от него как будто и цвет темнеет.

Ее муж, мой прапрадед, построивший тот самый дом в Люберцах и посадивший березу, Иван, совсем другой, словно они выбрали друг друга для контраста, впрочем, наверное, так всегда и бывает.

Он служил в жандармерии и носил усы, как у царя. Во время первой мировой войны Ивана наградили Георгиевским крестом. Потом началась революция, разгорелась гражданская война, убили царя, пошли репрессии. Бывших жандармов сажали и расстреливали без следствия, а с крестом и подавно. Сосед, знавший про крест, шантажировал Ивана, все грозился выдать, написать, куда следует. Прапрадед так и не принял новую власть, новое время, новый век. На последней фотографии он уже весь в морщинках и борода совсем посидела, добрый, тихий, удивленный, как ребенок, похож на старца из святой обители, он словно хочет спросить: Что же это? Как же это? С этим вопросом прапрадед и умер.

После его смерти Крест куда-то пропал, а вот жандармские донесения ребята находили на чердаке. Там было что-то вроде: Такой-то такой-то напился…; или такой-то украл у такого-то лошадь или корову…

Сейчас забавно читать это, а ведь это был важный документ, бумажки ветшают быстрее всего.

* * *

Алексей долго рассматривал детей, потом не выдержал и спросил:

– Кто из них все-таки Борис?

Клавдия указала.

– Видишь, он покрупнее и щечки у него пухлее.

– Ааа, вон оно что…

Другие электронные книги автора Татьяна Панкратова

Техас (сборник)

4.67

4.67