По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

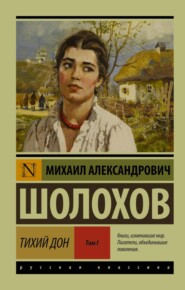

Тихий Дон

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Кэк?

– Есаул Попов, господин старый казак!

– Я не прэ это спрашиваю. Ты мне скэжи, как его кличут, прэмеж нэс, кэзэков?

Иванков опасливо подмигнул Митьке, вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади есаула Попова.

– Ну? Этвечай!

– Есаул Попов звать их, господин старый казак.

– Четырнадцать пряжек. Гэвэри, гад!

– Не знаю, господин старый казак!

– А вот приедем на лунки, – заговорил Крючков подлинным голосом, – я тебе всыплю! Отвечай, когда спрашивают!

– Не знаю.

– Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?

Митька слышал позади осторожный воровской шаг есаульского коня, молчал.

– Ну? – Крючков зло щурился.

Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул:

– Коршунов, ты гляди!.. Приедем – полсотни пряжек вварю!

Митька повел плечами, решился.

– Черногуз!

– Ну, то-то и оно.

– Крю-ю-уч-ков! – окликнули сзади.

Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.

– Ты чтэ щ это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? – заговорил есаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова. – Ты чему ж это учишь мэлодого кэзэка, а?

Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.

– Я кэго в прошлом гэду учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?.. – Есаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами. – Чтэб я бэльше этого не слэшал! Пэнимэешь, брэтец ты мой?

– Так точно, ваше благородие, понимаю!

Есаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью.

– Сэтня, рысь вэзьми!..

Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой.

– Вот, с этим Черногузом! Откель он взялся?

Весь потный от смеха, Иванков рассказывал:

– Он давешь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть, учуял, про что речь идет.

– Ты б хоть мигнул, дура.

– А мне-то нужно?

– Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой!

Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили.

Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий. Толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козаков» помахиваньем белого, с лакированным козырьком, картуза.

– Иди с нами косить, пан!

– Жир иди растряси трошки!

– Бери косу, а то паралик захлестнет!.. – кричали из белорубашных шеренг казаков.

Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.

В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.

Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры.

– Трава тут поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.

– Пырею почти нету.

– Наши в Донщине теперь уж откосились.

– Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.

– Скупой поляк. За труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.

– О-го-го-го! Он за бутылку в алтаре…

– Во, братушки, что б это обозначало: чем богаче – тем скупее?

– Это у царя спроси.

– А дочерю помещикову кто видал?

– Есаул Попов, господин старый казак!

– Я не прэ это спрашиваю. Ты мне скэжи, как его кличут, прэмеж нэс, кэзэков?

Иванков опасливо подмигнул Митьке, вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади есаула Попова.

– Ну? Этвечай!

– Есаул Попов звать их, господин старый казак.

– Четырнадцать пряжек. Гэвэри, гад!

– Не знаю, господин старый казак!

– А вот приедем на лунки, – заговорил Крючков подлинным голосом, – я тебе всыплю! Отвечай, когда спрашивают!

– Не знаю.

– Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?

Митька слышал позади осторожный воровской шаг есаульского коня, молчал.

– Ну? – Крючков зло щурился.

Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул:

– Коршунов, ты гляди!.. Приедем – полсотни пряжек вварю!

Митька повел плечами, решился.

– Черногуз!

– Ну, то-то и оно.

– Крю-ю-уч-ков! – окликнули сзади.

Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.

– Ты чтэ щ это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? – заговорил есаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова. – Ты чему ж это учишь мэлодого кэзэка, а?

Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.

– Я кэго в прошлом гэду учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?.. – Есаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами. – Чтэб я бэльше этого не слэшал! Пэнимэешь, брэтец ты мой?

– Так точно, ваше благородие, понимаю!

Есаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью.

– Сэтня, рысь вэзьми!..

Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой.

– Вот, с этим Черногузом! Откель он взялся?

Весь потный от смеха, Иванков рассказывал:

– Он давешь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть, учуял, про что речь идет.

– Ты б хоть мигнул, дура.

– А мне-то нужно?

– Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой!

Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили.

Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий. Толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козаков» помахиваньем белого, с лакированным козырьком, картуза.

– Иди с нами косить, пан!

– Жир иди растряси трошки!

– Бери косу, а то паралик захлестнет!.. – кричали из белорубашных шеренг казаков.

Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.

В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.

Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры.

– Трава тут поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.

– Пырею почти нету.

– Наши в Донщине теперь уж откосились.

– Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.

– Скупой поляк. За труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.

– О-го-го-го! Он за бутылку в алтаре…

– Во, братушки, что б это обозначало: чем богаче – тем скупее?

– Это у царя спроси.

– А дочерю помещикову кто видал?