По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

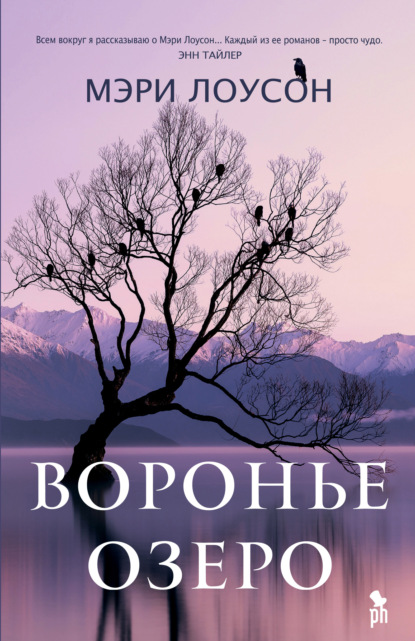

Воронье озеро

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Соболезную, Люк.

Люк отозвался:

– Спасибо.

Салли смотрела на него, губы кривились от жалости, но тут подоспели ее родители, не дав ей больше ничего сказать. Супруги Маклин оба были небольшого роста, тихие, застенчивые, ничего общего с дочерью. Мистер Маклин откашлялся, но ни слова не сказал. Миссис Маклин горько улыбнулась нам всем. Мистер Маклин снова откашлялся и обратился к Салли:

– Нам пора. – Но та лишь глянула на него с укором, и ни с места.

Следом подошел Кэлвин Пай, пропустив вперед жену и детей. У хмурого, сумрачного Кэлвина Пая подрабатывали летом на ферме Люк и Мэтт. Его жену Элис, испуганную, забитую, мама всегда жалела, я не совсем понимала за что. Она просто то и дело повторяла: «Вот бедняжка».

Детей Паев она тоже жалела. Старшая, Мэри, училась с Мэттом в одном классе, но в прошлом году бросила школу, чтобы помогать на ферме, а младшая, семилетняя Рози, училась со мной. Сыну, Лори, было четырнадцать, ему полагалось ходить в школу, но он так часто пропускал уроки из-за работы на ферме, что никак не мог закончить восьмой класс. Обе девочки были бледные, запуганные, как мать, а Лори – вылитый отец: то же худое скуластое лицо, те же темные недобрые глаза.

Мистер Пай произнес: «Соболезнуем вашему горю», а миссис Пай прибавила: «Да». Рози и я переглянулись. Рози была зареванная – впрочем, как всегда. Лори уставился в землю. Мэри как будто хотела что-то сказать Мэтту, но мистер Пай поспешил их всех увести.

К нам подошла мисс Каррингтон, моя учительница. Раньше она учила и Люка с Мэттом. Классная комната в начальной школе была всего одна, и учительница одна на всех, а потом дети переходили в городскую школу старшей ступени или бросали учебу, чтобы помогать родителям на ферме. Мисс Каррингтон была молодая, симпатичная, но очень строгая, и я ее побаивалась. Она обратилась к нам: «Ну, Люк, Мэтт, Кейт…» Голос у нее дрожал, и она не стала продолжать, лишь робко улыбнулась и погладила Бо.

За нею подошли доктор Кристоферсон с женой, следом четверо незнакомых – оказалось, сослуживцы отца из банка, а за ними, поодиночке, по двое и целыми семьями те, кого я знала всю жизнь, все с грустными лицами и с одними и теми же словами: «Чем сможем, поможем…»

Салли Маклин пристроилась поближе к Люку. Пока все выражали соболезнования, она стояла потупившись, а иногда подбиралась к Люку вплотную и что-то ему нашептывала. Один раз я расслышала: «Хочешь, сестричку твою подержу?» – а Люк ответил: «Нет» – и прижал Бо к себе покрепче. И чуть погодя добавил: «Спасибо, ей и так неплохо».

Одной из последних подошла миссис Станович, и я помню слово в слово, что она сказала. Она тоже плакала, безутешно. Эта крупная, рыхлая дама, будто совсем без костей, как студень, беседовала с Богом – не только во время молитв, как все мы, а дни напролет. Мэтт однажды обмолвился, что она с придурью, как все евангелики, за что был изгнан из столовой на целый месяц. Если бы он просто сказал, что она с придурью, все бы обошлось. Наказан он был за то, что оскорбил ее веру. Веротерпимость у нас в семье считалась за правило, которое нарушать опасно.

Итак, она подошла, обвела нас взглядом, а по щекам катились слезы. Мы не смели поднять на нее глаза. Мистер Станович, молчаливый, но в насмешку прозванный Балаболом, кивнул Люку с Мэттом и заторопился к своему грузовичку. А миссис Станович, к моему ужасу, вдруг прижала меня к своей необъятной груди и возопила:

– Кэтрин, детка, на небесах сегодня ликуют! Твои родители, земля им пухом, теперь с Богом, и Отец наш небесный радуется встрече. Тебе сейчас тяжело, солнышко мое, но подумай, как счастлив наш спаситель!

Она улыбнулась сквозь слезы и снова стиснула меня в объятиях. Пахло от нее тальком и потом, этого я никогда не забуду – тальк, пот и слова, будто на небесах рады, что мои родители умерли.

* * *

Бедная Лили Станович! Знаю, она тяжело скорбела о моих родителях. Но она – самое отчетливое мое воспоминание о дне похорон, и, признаюсь, до сих пор не могу ей простить, даже спустя столько лет. Лучше бы у меня осталось другое воспоминание, не такое ужасное. Мне бы живую, четкую картину: мы стоим вчетвером тесным кружком, держимся друг за друга. Но стоит мне вызвать в памяти этот образ, как с воем вплывает Лили Станович, выпятив грудь, и топит всю картину в слезах.

3

Я долго не рассказывала Дэниэлу о своей семье. Когда у нас только завязался роман, мы, как водится, обменялись сведениями о родных, но лишь в двух словах. Кажется, я ему рассказала, что осиротела еще в детстве, но на севере у меня есть родственники и я их навещаю иногда. Вот, пожалуй, и все.

О семье Дэниэла я знала немало, потому что вся его родословная, так сказать, на виду, в университете. Сам Дэниэл – профессор Крейн с кафедры зоологии, отец его – профессор Крейн с исторического факультета, мать – профессор Крейн с факультета изящных искусств. Настоящая династия Крейнов. Точнее, как я узнала позже, скромная ветвь большой династии. Предки Дэниэла, прежде чем перебраться в Канаду, осваивали культурные сокровища Европы. Были среди них врачи, астрономы, историки, музыканты – каждый, несомненно, светило в своей области. Рядом с их достижениями прабабушкина самодельная подставка для книг выглядела немного жалко, и я предпочла о ней умолчать.

Но Дэниэл – человек любознательный. В точности как и Мэтт – только не думайте, что в Дэниэле я ищу Мэтту замену, это единственное, что их роднит, жадное любопытство ко всему на свете. Однажды вечером, спустя две недели встреч, Дэниэл попросил: «Итак, поведай мне историю твоей жизни, Кейт Моррисон».

Повторюсь, мы тогда только начали встречаться. Я еще не предполагала, что эта маленькая просьба станет началом большого разлада – по моей версии, из-за того, что Дэниэл требует от меня слишком многого, а по версии Дэниэла, потому что я не пускаю его в свою жизнь.

В нашей семье не принято жаловаться на трудности в отношениях. Если тебя огорчили, словом ли, делом, молчи. Может быть, и это корнями уходит в пресвитерианство; если Одиннадцатая заповедь гласит: Не давай воли чувствам, то Двенадцатая: Не выдавай обиды, а когда всему миру видно, что ты обиделся: Не объясняй почему. Нет, обиду надо проглотить, загнать поглубже внутрь, пока не взорвешься, непоправимо и к полному недоумению того, кто тебя огорчил. У Дэниэла в семье куда чаще кричат, обвиняют, хлопают дверьми, зато недоумения намного меньше, потому что все высказывают вслух.

Итак, в первые месяцы я не жаловалась Дэниэлу, лишь внутренне возмущалась, что он готов положить меня и всю мою жизнь на одно из своих тоненьких лабораторных стеклышек и изучать меня под микроскопом, словно какого-нибудь несчастного микроба, препарировать мою душу. Зато он мне говорил, тихо, но очень серьезно, что я от него закрываюсь. Что внутри у меня преграда, непонятная, но ощутимая, и это его всерьез огорчает.

В тот вечер, однако, до этого было еще далеко, наши чувства только зарождались, все казалось новым и волнующим. Мы сидели в кафе. Лампы дневного света, желтые пластмассовые столики на хлипких стальных ножках, звон посуды на кухне. Горячие бутерброды с мясом и сыром, капустный салат, отличный кофе – и эта просьба: расскажи мне свою историю.

Я сразу насторожилась – и сама не поняла почему. Отчасти, думаю, дело в том, что я не привыкла выворачивать душу наизнанку. В школьные годы я была не из тех, кто шепчется с подружками, сидя на кровати, хихикает в ладошку, выбалтывает секреты. Да и непорядочно это – выкладывать подноготную своей семьи чужому человеку, жертвовать близкими в угоду ритуалу знакомства. А теперь я свое сопротивление объясняю еще и тем, что моя история тесно переплетена с историей Мэтта, и не стану я это обсуждать за чашкой кофе с кем бы то ни было, тем более с баловнем судьбы вроде Дэниэла Крейна.

И я отвечала уклончиво:

– По-моему, я тебе почти все уже рассказывала.

– Ты мне почти ничего не рассказывала. Я знаю, что зовут тебя Кэтрин и родом ты откуда-то с севера. И больше, кажется, ничего.

– Что еще ты хотел бы узнать?

– Все, – оживился Дэниэл. – Выкладывай все.

– Все сразу?

– Начни с самого начала. Нет, до начала. Начни с места, откуда ты родом.

– С Вороньего озера?

– Да. Расскажи мне про свое детство на Вороньем озере.

– Детство как детство, – ответила я. – Самое обычное.

Дэниэл чуть выждал. И спустя минуту сказал:

– Ты прирожденная рассказчица, Кейт. Ей-богу.

– Ну я же не знаю, что именно тебе интересно.

– Все. Большой у вас поселок? Сколько там жителей? Что есть в центре? Есть там библиотека? А кафе-мороженое? А прачечная-автомат?

– Да что ты, – сказала я, – ничего подобного. Есть магазин. Центра как такового нет, только магазин да церковь. И школа. А еще фермы. В основном фермы.

Дэниэл склонился над чашкой кофе, мысленно рисуя картину. Он долговязый и немного сутулится – всю жизнь провел над микроскопом. Фамилия при его внешности говорящая, чего доброго, студенты станут дразнить Подъемным Краном, но ничего подобного. У него репутация лучшего лектора на кафедре. Я подумывала пробраться к нему на лекцию, посмотреть, как у него это получается, но пока что так и не набралась храбрости. Сама я не очень хороший лектор – манера у меня, пожалуй, суховатая.

– Прошлый век! – подивился Дэниэл.

– И вовсе не прошлый, – возразила я. – Там и сейчас мало что изменилось. Во многих местах до сих пор так живут. Связь с внешним миром там наладилась – и дороги стали лучше, и машины. До Струана всего двадцать миль, по тем временам далеко, а теперь рукой подать. Только зимой тяжело.

Дэниэл кивал, силясь все это вообразить. Я спросила:

– Ты что, на севере ни разу не бывал?

Дэниэл призадумался.

– Барри. Я был в Барри.

– Барри! Боже ты мой, Дэниэл! Барри – тоже мне север!

Я была поражена, не скрою. Дэниэл – светлая голова, полмира объездил. Все детство он провел на чемоданах – то отца, то мать приглашали куда-то читать лекции. Год он прожил в Бостоне, год в Риме, год в Лондоне, год в Вашингтоне, год в Эдинбурге. И надо же, такой пробел в знаниях о родной стране. Будь он египтологом и ползай всю жизнь по гробницам, это еще куда ни шло, а он микробиолог, изучает природу! Биолог, чья нога не ступала дальше садика за домом.