По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Гаспар-гаучо. Затерявшаяся гора

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Но прошла вторая неделя, а за ней и третья, – а от Нарагваны ни слуху ни духу. Натуралист серьезно обеспокоился не столько за себя, сколько за своего краснокожего покровителя. Не напало ли на тобасов какое-нибудь враждебное племя? Может быть, врага уже перебили мужчин, увели в плен женщин? Ведь в Чако живет много индейских племен, часто жестоко враждующих между собой. Как ни маловероятно такое предположение, в нем все же нет ничего невозможного.

И Гальбергер решил наконец отправиться в лагерь тобасов. Приказав оседлать коня, он вскочил в седло и тронул было поводья, когда услышал детский голосок:

– Отец, возьми меня с собой.

Это была тринадцатилетняя дочь.

– Отлично, Франческа! Едем! – согласился Гальбергер.

– Так погоди минутку: пусть оседлают моего пони.

Девочка бросилась к корралю, кликнула конюха и велела ему оседлать лошадку.

Через несколько минут оседланный пони уже стоял перед домом, и девочка села в седло.

Тут послышался другой, умоляющий голос – голос жены Гальбергера: она уговаривала мужа не ехать одному с девочкой…

– Людвиг, возьми с собой Гаспара! Кто знает, там, быть может, опасно.

– Дядя, лучше я поеду с тобой, – вызвался Чиприано и при этом пристально взглянул на двоюродную сестру, как бы говоря: «Без меня ты не поедешь в лагерь тобасов».

– Значит, можно ехать? – повторил Людвиг; он был старше сестры всего на два года.

– Нет, нельзя, – ответил отец. – Неужели, мой мальчик, ты оставишь мать одну? Кроме того, я задал вам с Чиприано на завтра урок. Бояться нечего, дорогая, – успокоил Гальбергер жену. – Ведь мы не в Парагвае; здесь до нас не дотянется старый плут Франсиа и его приспешники. А Гаспар занят по хозяйству. Да пустяки. Обыкновенная утренняя прогулка. Съезжу, увижу, что все в порядке, – и через два-три часа мы будем дома. Прощайте! Едем, Франческа!

Он трогает коня, Фрайческа легонько касается своего пони хлыстиком, и оба бок о бок отправляются мелкой рысью.

Оставшиеся стоят на веранде и глядят вслед. Взгляды их выражают разные чувства – разные и по характеру, и по силе. Людвиг кажется только немного раздосадованным тем, что его не взяли, но большего огорчения, по-видимому, не испытывает. Чиприано, наоборот, так огорчен, что вряд ли ему удастся как следует выучить урок. Что касается хозяйки, то в глазах ее светится не досада, а мучительное беспокойство. Эта дочь Парагвая, воспитанная в вечном страхе перед всемогуществом диктатора, не представляет себе места на земле, до которого не могла бы дотянуться рука Эль-Супремо. Она не верит, чтобы люди, восставшие против его желаний или капризов, могли избежать жестокой кары. С младенчества она наслушалась рассказов о безграничной власти деспота, о том, как беспощадно применяет он эту власть. Даже скрывшись в Чако, где покровительство вождя тобасов позволяет ей презирать злобу диктатора, она не слишком верит в свою безопасность. Теперь же, когда случилось нечто странное с Нарагваной и его племенем, страх ее удвоился. Взглядом она провожает мужа и дочь, сердце отяжелело, все тело пронизано предчувствием близкой опасности.

Юноши видят ее страх и пытаются успокоить, но напрасно. Вот уже скрылась за дальним холмом высокая шляпа мужа. Франчески уже давно не видно.

– Быть может, мы никогда не увидим их!

Глава V

Покинутое селение

Всю дорогу Гальбергер ехал легкой рысью, чтобы дочь могла за ним поспеть на своем пони. До становища индейцев он доехал без всяких приключений, но каково было его изумление, когда он увидел, что шалаши, сплетенные из бамбуковых и пальмовых ветвей, стоят на своих местах, но все – пустые…

Охотник слезает с коня, обегает стоянку, заходит в каждый шалаш, но нигде не встречает ни мужчины, ни женщины, ни ребенка… Ни в проходах между шалашами, ни на широкой площади, где старики собираются для отдыха и бесед, а молодежь для игр, – нигде ни души.

Он входит в большой шалаш совета, называемый «малокка», во и тут не застает никого. Ни в самом становище, ни на прилегающей равнине не видно никаких признаков жизни.

Гальбергер и удивился и испугался. Испуг его, пожалуй, был даже сильней удивления, ибо в этом запустении ему чудилось что-то недоброе. Но внимательно осмотревшись кругом, он понемногу успокоился, если не за себя, то по крайней мере за индейцев. Если бы, как он предполагал дома, на тобасов напало другое племя, оно перебило бы мужчин, а женщин и детей увело бы в полон. Такие случаи обычны среди краснокожих туземцев Северной и Южной Америки. Но теперь опасения рассеялись. Осматривая становище, Гальбергер не нашел ни крови, ни трупов… Разве это похоже на битву, после которой на равнине остаются мертвые тела и шалаши превращаются в золу?

Нет, шалаши стоят на месте, хотя в них и не видно домашней утвари. Не оставлено решительно ничего: это мало похоже на военный грабеж. Скорее, весь скарб вывезен спокойно и хозяйственно, как это всегда делают кочующие племена, снимаясь с места. Там и сям на земле валяются обрезки сыромятных ремней. Ясно, что вещи были упакованы и перевязаны.

Итак, с индейцами ничего дурного не случилось. Все же Гальбергер не мог побороть удивления и тревоги. С какой стати тобасы покинули стоянку? Куда могли они уйти? И не странно ли, что Нарагвана так бесцеремонно скрылся неведомо куда, не предупредив его, Гальбергера, о своих намерениях? Ясно, во всяком случае, что племя ушло не на охоту, не за кормом и не на войну. В любом из этих случаев оно оставило бы здесь женщин и детей. Нет, тобасы ушли отсюда всем племенем и, быть может, вовсе не собираются возвращаться на старые места.

Так размышляя, Гальбергер вскочил на коня. Дочь его, не слезавшая со своей лошадки, поехала за ним рысцой, глубоко удивленная всем виденным. Она еще ребенок, но испытала в жизни многое; знает, какими отношениями связан отец с племенем тобасов, и кое-что слышала о бегстве семьи из старого дома. Ей объяснили, что это было вызвано страхом перед Эль-Супремо, которым в Парагвае матери пугают детей. Она знала, что вождь тобасов – друг и защитник ее отца, и вполне разделяла беспокойство и страх Гальбергера.

Обменявшись с дочерью несколькими словами, Гальбергер уже возвращался домой, когда ему пришло в голову проследить, в какую сторону ушли индейцы из своего становища.

Ответить на этот вопрос нетрудно: для этого достаточно найти след, верховых коней и вьючных животных. След этот начинался не на том конце становища, с которого въехал охотник, а на противоположном; около мили тянулся он вдоль берега реки, а затем резко сворачивал в пампасы. До этого поворота и дальше совершенно отчетлив, хотя протоптан уже давно; дождя с тех пор не было, и следы копыт, выбитые быстрым галопом, просвечивают сквозь редкую траву. Тут же виднелась широкая полоса, протоптанная тяжелым шагом вьючных животных. Но, независимо от следов тобасов, дорогу указывали обломки и ненужные вещи, выброшенные в пути.

Добравшись до места, где след сворачивал от реки к пампасам, Гальбергер, наверное, поскакал бы домой, если бы его не удержало одно соображение. Ему случалось здесь охотиться, и он знал, что в каких-нибудь десяти милях тобасы наткнутся на приток Пилькомайо. И вот он задался вопросом, двинулись ли индейцы вверх по притоку или направились к большой реке. Солнце стояло в зените; до вечера было далеко. Гальбергер увлекся и позабыл обещание, данное жене, – вернуться через два часа домой.

Пришпорив коня и подозвав Франческу, он доскакал галопом до притока Пилькомайо. Блеснула широкая, но мелкая река, окаймленная топкими лугами. На болотистом грунте отчетливо отпечатались сотни лошадиных копыт. Даже не переправляясь на другой берег, Гальбергер заметил, что след продолжается не вверх по течению притока, а вдоль большой реки.

Он снова заколебался – не вернуться ли домой, с тем чтобы назавтра прискакать сюда с Гаспаром и выследить дальнейший путь индейцев? Но тут ему бросилось в глаза одно удивительное обстоятельство.

Это отпечатки копыт. Кругом видны были сотни других следов; почему именно этот привлек внимание охотника? Гальбергер знал, чему удивлялся. Здесь прошла подкованная лошадь, а индейцы своих лошадей не подковывают. Мало того: этот след был бы не так подозрителен, если бы он относился к тому же времени, что и прочие. Но нет, опытный взгляд охотника сразу отметил, что тобасы проехали по крайней мере три недели назад, тогда как всадник на подкованной лошади – на прошлой неделе.

Кто бы ни был таинственный всадник, он путешествовал один. Остается разгадать, был ли то индеец или белый. Но как мог белый проникнуть в эту область, запретную для всех бледнолицых, кроме Гальбергера и его родных? Если б не следы подков, охотник не усомнился бы, что запоздалый ездок – индеец.

Долго стоял охотник-натуралист у берега реки, разглядывая отпечатки подков и размышляя о странном всаднике. Наконец он решил переправиться вброд через приток и посмотреть, не поехал ли этот всадник по следу индейцев. Он уж пришпорил коня и кликнул Франческу, но тут с противоположного берега до них донеслись голоса, и они снова застыли на месте. Был слышен хохот и веселые восклицания; казалось, там резвилась целая компания веселых юнцов. Звуки быстро приближались.

Оба берега притока, а также и самой Пилькомайо, покрыты густой тропической растительностью – главным образом, невысоким кустарником, над которым возвышаются стройные пальмы. Веселые путники пробирались через такую заросль; они были скрыты листвой, и Гальбергер с дочерью их не видели.

На противоположном берегу, в том месте, где отпечатались следы индейцев, простиралась небольшая безлесная полоса в несколько квадратных акров. Должно быть, кусты здесь были вытоптаны дикими конями и другими животными, спускавшимися к реке на водопой. Отступая от берега, полоска луга вдавалась мысом в густой кустарник, и Гальбергер заметил, что след индейцев входит в кусты как раз в том месте, где заострялся этот мыс. Он не сомневался, что приближающаяся кавалькада выедет на открытый луг именно из этих зарослей.

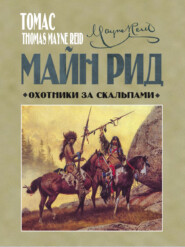

Действительно, она уже приближалась. Странная то была кавалькада! Около тридцати всадников ехали попарно, причем двое передовых значительно опередили своих спутников. Надо заметить, что в отличие от своих лесных братьев индейцы пампасов и прерий далеко не всегда ездят гуськом. Такое построение слишком растягивает верховой отряд, так что он теряет связь и силу сопротивления. Поэтому индейцы прерий нередко передвигаются колоннами и развернутым фронтом.

Все всадники, кроме передовой пары, были одеты совершенно одинаково, и у лошадей их была одинаковая сбруя. Одежда на этих людях была самая простая и несложная: она состояла из набедренной повязки, ниспадающей от поясницы до середины бедер, точно такой, как у северных индейцев, но сделанной из другого материала. Вместо дубленой оленьей кожи обитатели Чако носят белую хлопковую ткань, красиво отделанную яркой шерстяной тесьмой. В отличие от своих северных братьев они не знают ни сапог, ни мокасинов[25 - Мокасины – индейские сапоги без каблуков.]. Климат здесь настолько мягок, что обувь не нужна. Для защиты ступней от камней, шипов и колючек индейцы Чако подвязывают на ремнях толстые подошвы, но и то далеко не всегда, ибо чаще всего они не ходят, а ездят верхом.

Обнаженные нога всадников, пробиравшихся сквозь низкорослые заросли, были гладки, как полированная бронза, и стройны, словно вышли из-под резца Праксителя[26 - Пракситель – античный греческий скульптор (Афины), живший в IV веке до нашей эры.]. Туловища их были также обнажены, но не размалеваны ни мелом, ни сажей, ни киноварью, ни другими яркими и грубыми красками. Смуглая кожа, подобная бронзе или темной амбре, была совершенно чиста и лоснилась лишь мягким блеском здоровья. Никаких украшений, кроме бус из раковин или зерен местных растений, на всадниках не было.

Все они сидели на низкорослых, но стройных и крепких лошадках, чьи длинные хвосты и гривы не знали ножниц: варварский обычай подрезания хвостов еще не дошел до «варваров» Чако.

Индейцы Чако не употребляют седел. Они накрывают лошадь куском воловьей кожи или оленьей шкуры, а вместо узды им служит обыкновенный сыромятный ремень, обвязанный вокруг нижней челюсти лошади. Ни головного ремня, ни удил у них не бывает. Ремень дает всего один повод, и этого индейцу вполне достаточно, чтобы управлять конем.

Все всадники, приближавшиеся к реке, были очень молоды – ни одному из них еще не было и двадцати лет; волосы, только на лбу подстриженные челкой, свободно ниспадали на плечи. У некоторых они были так длинны, что концы их доходили до крупов коней.

Двое передовых резко отличались от своих спутников. Видно, недаром они ускакали вперед, оставив между собой и следующей парой тройной интервал. Один из них отличался от своих спутников только одеждой. Подобно им, то был индейский юноша, по виду моложе всех остальных. И все же в нем сразу можно было узнать вождя: так богата была его одежда, пошитая из самых красивых и редких тканей, известных индейцам Чако. Свободная туника из белой хлопковой ткани докрывала его туловище от плеч до половины бедер. На обнаженных до самых плеч руках блестел браслет литого золота. Ноги были голы, но под коленями их охватывали перевязи, расшитые раковинами и пестрыми бусами. На лбу у юноши красовалась такая же перевязь, утыканная высокими яркими перьями из хвоста гвакамайо, одной из великолепнейших пород южноамериканских попугаев. Но самой роскошной частью его одежды была манта – нечто вроде плаща или пончо. Подобно гаучосскому пончо, манта свободно висит за плечами, но только делается она не из шерстяной ткани, а из более дорогого материала. Плащ молодого индейца был из кожи молодой косули, выдубленной и выбеленной до мягкости и белизны лайковой перчатки: с лицевой стороны он был расшит пестрыми редкостными птичьими перьями, которые располагались сложными и прекрасными узорами.

Двое передовых резко отличались от своих спутников

Сложен юный вождь был так изящно и пропорционально, что, если б не темная кожа, его можно было б принять за самого Аполлона; зато всадник, ехавший рядом с ним, походил на сатира. То был белый, лет тридцати, высокий, плечистый и коренастый, с мрачным выражением лица. Одет он был, как гаучо: на ногах длинные шаровары, за плечами полосатое пончо, на голове шелковый тюрбан. Но то был не мирный земледелец, а коварный и жестокий негодяй, искушенный в обманах и предательствах, – Руфино Вальдец, известный всему Парагваю как приближенный диктатора Франсия и один из опаснейших его агентов.

Глава VI

Старый враг на новом месте

Если б охотник-натуралист знал, что случилось с племенем тобасов, если б он знал, какая кавалькада приближается к нему, он ни одной секунды не стал бы медлить на берегу реки. Нет, он сейчас же повернул бы коня, во весь опор помчался с дочерью домой и немедленно бежал бы из усадьбы со всей своей семьей. Но он не подозревал страшного удара, обрушившегося на него и на его близких, он не разглядел, еще приближающихся всадников, чьи громкие полоса доносились из-за реки.

В ту минуту они были далеко и нескоро должны были показаться на берегу. Сначала Гальбергер не собирался ни бежать, ни прятаться от всадников. Для такой беззаботности у него были все основания. Во-первых, с тех пор как он поселился в Чако, под покровительством Нарагваны, ничто не нарушало его покоя, и он проникся сознанием полной безопасности. А во-вторых, приближающиеся всадники были так веселы, что встреча с ними не предвещала ничего страшного. Конечно, это тобасы. Они возвращаются вместе со своим вождем в покинутое становище. Так думал Гальбергер…

Но что, если это не они, а какое-нибудь другое индейское племя – ангвиты или гуайкуру, враждующие с тобасами, стало быть, и с их союзниками? Снова вспомнил Гальбергер о внезапном исчезновении тобасов со старого становища – и тут же сообразил, что находится в добрых двадцати милях от дома, что с ним его дочь, а с ребенком гораздо труднее ускользнуть от врагов, чем одному. При этой мысли в его душу прокрался страх. Нет, страх не прокрался в душу, а сразу вспыхнул ярким пламенем. Кто знает, что за люди едут сюда? Нужно предпринять все возможное, чтоб избежать встречи. Не поскакать ли во весь опор домой? Или, спрятавшись в зарослях, выждать, пока индейцы не проедут мимо? Ведь если это действительна тобасы, можно будет выйти из под прикрытия и присоединиться к ним, а если чужие, то, пропустив их, незаметно пробраться домой.

И Гальбергер решил наконец отправиться в лагерь тобасов. Приказав оседлать коня, он вскочил в седло и тронул было поводья, когда услышал детский голосок:

– Отец, возьми меня с собой.

Это была тринадцатилетняя дочь.

– Отлично, Франческа! Едем! – согласился Гальбергер.

– Так погоди минутку: пусть оседлают моего пони.

Девочка бросилась к корралю, кликнула конюха и велела ему оседлать лошадку.

Через несколько минут оседланный пони уже стоял перед домом, и девочка села в седло.

Тут послышался другой, умоляющий голос – голос жены Гальбергера: она уговаривала мужа не ехать одному с девочкой…

– Людвиг, возьми с собой Гаспара! Кто знает, там, быть может, опасно.

– Дядя, лучше я поеду с тобой, – вызвался Чиприано и при этом пристально взглянул на двоюродную сестру, как бы говоря: «Без меня ты не поедешь в лагерь тобасов».

– Значит, можно ехать? – повторил Людвиг; он был старше сестры всего на два года.

– Нет, нельзя, – ответил отец. – Неужели, мой мальчик, ты оставишь мать одну? Кроме того, я задал вам с Чиприано на завтра урок. Бояться нечего, дорогая, – успокоил Гальбергер жену. – Ведь мы не в Парагвае; здесь до нас не дотянется старый плут Франсиа и его приспешники. А Гаспар занят по хозяйству. Да пустяки. Обыкновенная утренняя прогулка. Съезжу, увижу, что все в порядке, – и через два-три часа мы будем дома. Прощайте! Едем, Франческа!

Он трогает коня, Фрайческа легонько касается своего пони хлыстиком, и оба бок о бок отправляются мелкой рысью.

Оставшиеся стоят на веранде и глядят вслед. Взгляды их выражают разные чувства – разные и по характеру, и по силе. Людвиг кажется только немного раздосадованным тем, что его не взяли, но большего огорчения, по-видимому, не испытывает. Чиприано, наоборот, так огорчен, что вряд ли ему удастся как следует выучить урок. Что касается хозяйки, то в глазах ее светится не досада, а мучительное беспокойство. Эта дочь Парагвая, воспитанная в вечном страхе перед всемогуществом диктатора, не представляет себе места на земле, до которого не могла бы дотянуться рука Эль-Супремо. Она не верит, чтобы люди, восставшие против его желаний или капризов, могли избежать жестокой кары. С младенчества она наслушалась рассказов о безграничной власти деспота, о том, как беспощадно применяет он эту власть. Даже скрывшись в Чако, где покровительство вождя тобасов позволяет ей презирать злобу диктатора, она не слишком верит в свою безопасность. Теперь же, когда случилось нечто странное с Нарагваной и его племенем, страх ее удвоился. Взглядом она провожает мужа и дочь, сердце отяжелело, все тело пронизано предчувствием близкой опасности.

Юноши видят ее страх и пытаются успокоить, но напрасно. Вот уже скрылась за дальним холмом высокая шляпа мужа. Франчески уже давно не видно.

– Быть может, мы никогда не увидим их!

Глава V

Покинутое селение

Всю дорогу Гальбергер ехал легкой рысью, чтобы дочь могла за ним поспеть на своем пони. До становища индейцев он доехал без всяких приключений, но каково было его изумление, когда он увидел, что шалаши, сплетенные из бамбуковых и пальмовых ветвей, стоят на своих местах, но все – пустые…

Охотник слезает с коня, обегает стоянку, заходит в каждый шалаш, но нигде не встречает ни мужчины, ни женщины, ни ребенка… Ни в проходах между шалашами, ни на широкой площади, где старики собираются для отдыха и бесед, а молодежь для игр, – нигде ни души.

Он входит в большой шалаш совета, называемый «малокка», во и тут не застает никого. Ни в самом становище, ни на прилегающей равнине не видно никаких признаков жизни.

Гальбергер и удивился и испугался. Испуг его, пожалуй, был даже сильней удивления, ибо в этом запустении ему чудилось что-то недоброе. Но внимательно осмотревшись кругом, он понемногу успокоился, если не за себя, то по крайней мере за индейцев. Если бы, как он предполагал дома, на тобасов напало другое племя, оно перебило бы мужчин, а женщин и детей увело бы в полон. Такие случаи обычны среди краснокожих туземцев Северной и Южной Америки. Но теперь опасения рассеялись. Осматривая становище, Гальбергер не нашел ни крови, ни трупов… Разве это похоже на битву, после которой на равнине остаются мертвые тела и шалаши превращаются в золу?

Нет, шалаши стоят на месте, хотя в них и не видно домашней утвари. Не оставлено решительно ничего: это мало похоже на военный грабеж. Скорее, весь скарб вывезен спокойно и хозяйственно, как это всегда делают кочующие племена, снимаясь с места. Там и сям на земле валяются обрезки сыромятных ремней. Ясно, что вещи были упакованы и перевязаны.

Итак, с индейцами ничего дурного не случилось. Все же Гальбергер не мог побороть удивления и тревоги. С какой стати тобасы покинули стоянку? Куда могли они уйти? И не странно ли, что Нарагвана так бесцеремонно скрылся неведомо куда, не предупредив его, Гальбергера, о своих намерениях? Ясно, во всяком случае, что племя ушло не на охоту, не за кормом и не на войну. В любом из этих случаев оно оставило бы здесь женщин и детей. Нет, тобасы ушли отсюда всем племенем и, быть может, вовсе не собираются возвращаться на старые места.

Так размышляя, Гальбергер вскочил на коня. Дочь его, не слезавшая со своей лошадки, поехала за ним рысцой, глубоко удивленная всем виденным. Она еще ребенок, но испытала в жизни многое; знает, какими отношениями связан отец с племенем тобасов, и кое-что слышала о бегстве семьи из старого дома. Ей объяснили, что это было вызвано страхом перед Эль-Супремо, которым в Парагвае матери пугают детей. Она знала, что вождь тобасов – друг и защитник ее отца, и вполне разделяла беспокойство и страх Гальбергера.

Обменявшись с дочерью несколькими словами, Гальбергер уже возвращался домой, когда ему пришло в голову проследить, в какую сторону ушли индейцы из своего становища.

Ответить на этот вопрос нетрудно: для этого достаточно найти след, верховых коней и вьючных животных. След этот начинался не на том конце становища, с которого въехал охотник, а на противоположном; около мили тянулся он вдоль берега реки, а затем резко сворачивал в пампасы. До этого поворота и дальше совершенно отчетлив, хотя протоптан уже давно; дождя с тех пор не было, и следы копыт, выбитые быстрым галопом, просвечивают сквозь редкую траву. Тут же виднелась широкая полоса, протоптанная тяжелым шагом вьючных животных. Но, независимо от следов тобасов, дорогу указывали обломки и ненужные вещи, выброшенные в пути.

Добравшись до места, где след сворачивал от реки к пампасам, Гальбергер, наверное, поскакал бы домой, если бы его не удержало одно соображение. Ему случалось здесь охотиться, и он знал, что в каких-нибудь десяти милях тобасы наткнутся на приток Пилькомайо. И вот он задался вопросом, двинулись ли индейцы вверх по притоку или направились к большой реке. Солнце стояло в зените; до вечера было далеко. Гальбергер увлекся и позабыл обещание, данное жене, – вернуться через два часа домой.

Пришпорив коня и подозвав Франческу, он доскакал галопом до притока Пилькомайо. Блеснула широкая, но мелкая река, окаймленная топкими лугами. На болотистом грунте отчетливо отпечатались сотни лошадиных копыт. Даже не переправляясь на другой берег, Гальбергер заметил, что след продолжается не вверх по течению притока, а вдоль большой реки.

Он снова заколебался – не вернуться ли домой, с тем чтобы назавтра прискакать сюда с Гаспаром и выследить дальнейший путь индейцев? Но тут ему бросилось в глаза одно удивительное обстоятельство.

Это отпечатки копыт. Кругом видны были сотни других следов; почему именно этот привлек внимание охотника? Гальбергер знал, чему удивлялся. Здесь прошла подкованная лошадь, а индейцы своих лошадей не подковывают. Мало того: этот след был бы не так подозрителен, если бы он относился к тому же времени, что и прочие. Но нет, опытный взгляд охотника сразу отметил, что тобасы проехали по крайней мере три недели назад, тогда как всадник на подкованной лошади – на прошлой неделе.

Кто бы ни был таинственный всадник, он путешествовал один. Остается разгадать, был ли то индеец или белый. Но как мог белый проникнуть в эту область, запретную для всех бледнолицых, кроме Гальбергера и его родных? Если б не следы подков, охотник не усомнился бы, что запоздалый ездок – индеец.

Долго стоял охотник-натуралист у берега реки, разглядывая отпечатки подков и размышляя о странном всаднике. Наконец он решил переправиться вброд через приток и посмотреть, не поехал ли этот всадник по следу индейцев. Он уж пришпорил коня и кликнул Франческу, но тут с противоположного берега до них донеслись голоса, и они снова застыли на месте. Был слышен хохот и веселые восклицания; казалось, там резвилась целая компания веселых юнцов. Звуки быстро приближались.

Оба берега притока, а также и самой Пилькомайо, покрыты густой тропической растительностью – главным образом, невысоким кустарником, над которым возвышаются стройные пальмы. Веселые путники пробирались через такую заросль; они были скрыты листвой, и Гальбергер с дочерью их не видели.

На противоположном берегу, в том месте, где отпечатались следы индейцев, простиралась небольшая безлесная полоса в несколько квадратных акров. Должно быть, кусты здесь были вытоптаны дикими конями и другими животными, спускавшимися к реке на водопой. Отступая от берега, полоска луга вдавалась мысом в густой кустарник, и Гальбергер заметил, что след индейцев входит в кусты как раз в том месте, где заострялся этот мыс. Он не сомневался, что приближающаяся кавалькада выедет на открытый луг именно из этих зарослей.

Действительно, она уже приближалась. Странная то была кавалькада! Около тридцати всадников ехали попарно, причем двое передовых значительно опередили своих спутников. Надо заметить, что в отличие от своих лесных братьев индейцы пампасов и прерий далеко не всегда ездят гуськом. Такое построение слишком растягивает верховой отряд, так что он теряет связь и силу сопротивления. Поэтому индейцы прерий нередко передвигаются колоннами и развернутым фронтом.

Все всадники, кроме передовой пары, были одеты совершенно одинаково, и у лошадей их была одинаковая сбруя. Одежда на этих людях была самая простая и несложная: она состояла из набедренной повязки, ниспадающей от поясницы до середины бедер, точно такой, как у северных индейцев, но сделанной из другого материала. Вместо дубленой оленьей кожи обитатели Чако носят белую хлопковую ткань, красиво отделанную яркой шерстяной тесьмой. В отличие от своих северных братьев они не знают ни сапог, ни мокасинов[25 - Мокасины – индейские сапоги без каблуков.]. Климат здесь настолько мягок, что обувь не нужна. Для защиты ступней от камней, шипов и колючек индейцы Чако подвязывают на ремнях толстые подошвы, но и то далеко не всегда, ибо чаще всего они не ходят, а ездят верхом.

Обнаженные нога всадников, пробиравшихся сквозь низкорослые заросли, были гладки, как полированная бронза, и стройны, словно вышли из-под резца Праксителя[26 - Пракситель – античный греческий скульптор (Афины), живший в IV веке до нашей эры.]. Туловища их были также обнажены, но не размалеваны ни мелом, ни сажей, ни киноварью, ни другими яркими и грубыми красками. Смуглая кожа, подобная бронзе или темной амбре, была совершенно чиста и лоснилась лишь мягким блеском здоровья. Никаких украшений, кроме бус из раковин или зерен местных растений, на всадниках не было.

Все они сидели на низкорослых, но стройных и крепких лошадках, чьи длинные хвосты и гривы не знали ножниц: варварский обычай подрезания хвостов еще не дошел до «варваров» Чако.

Индейцы Чако не употребляют седел. Они накрывают лошадь куском воловьей кожи или оленьей шкуры, а вместо узды им служит обыкновенный сыромятный ремень, обвязанный вокруг нижней челюсти лошади. Ни головного ремня, ни удил у них не бывает. Ремень дает всего один повод, и этого индейцу вполне достаточно, чтобы управлять конем.

Все всадники, приближавшиеся к реке, были очень молоды – ни одному из них еще не было и двадцати лет; волосы, только на лбу подстриженные челкой, свободно ниспадали на плечи. У некоторых они были так длинны, что концы их доходили до крупов коней.

Двое передовых резко отличались от своих спутников. Видно, недаром они ускакали вперед, оставив между собой и следующей парой тройной интервал. Один из них отличался от своих спутников только одеждой. Подобно им, то был индейский юноша, по виду моложе всех остальных. И все же в нем сразу можно было узнать вождя: так богата была его одежда, пошитая из самых красивых и редких тканей, известных индейцам Чако. Свободная туника из белой хлопковой ткани докрывала его туловище от плеч до половины бедер. На обнаженных до самых плеч руках блестел браслет литого золота. Ноги были голы, но под коленями их охватывали перевязи, расшитые раковинами и пестрыми бусами. На лбу у юноши красовалась такая же перевязь, утыканная высокими яркими перьями из хвоста гвакамайо, одной из великолепнейших пород южноамериканских попугаев. Но самой роскошной частью его одежды была манта – нечто вроде плаща или пончо. Подобно гаучосскому пончо, манта свободно висит за плечами, но только делается она не из шерстяной ткани, а из более дорогого материала. Плащ молодого индейца был из кожи молодой косули, выдубленной и выбеленной до мягкости и белизны лайковой перчатки: с лицевой стороны он был расшит пестрыми редкостными птичьими перьями, которые располагались сложными и прекрасными узорами.

Двое передовых резко отличались от своих спутников

Сложен юный вождь был так изящно и пропорционально, что, если б не темная кожа, его можно было б принять за самого Аполлона; зато всадник, ехавший рядом с ним, походил на сатира. То был белый, лет тридцати, высокий, плечистый и коренастый, с мрачным выражением лица. Одет он был, как гаучо: на ногах длинные шаровары, за плечами полосатое пончо, на голове шелковый тюрбан. Но то был не мирный земледелец, а коварный и жестокий негодяй, искушенный в обманах и предательствах, – Руфино Вальдец, известный всему Парагваю как приближенный диктатора Франсия и один из опаснейших его агентов.

Глава VI

Старый враг на новом месте

Если б охотник-натуралист знал, что случилось с племенем тобасов, если б он знал, какая кавалькада приближается к нему, он ни одной секунды не стал бы медлить на берегу реки. Нет, он сейчас же повернул бы коня, во весь опор помчался с дочерью домой и немедленно бежал бы из усадьбы со всей своей семьей. Но он не подозревал страшного удара, обрушившегося на него и на его близких, он не разглядел, еще приближающихся всадников, чьи громкие полоса доносились из-за реки.

В ту минуту они были далеко и нескоро должны были показаться на берегу. Сначала Гальбергер не собирался ни бежать, ни прятаться от всадников. Для такой беззаботности у него были все основания. Во-первых, с тех пор как он поселился в Чако, под покровительством Нарагваны, ничто не нарушало его покоя, и он проникся сознанием полной безопасности. А во-вторых, приближающиеся всадники были так веселы, что встреча с ними не предвещала ничего страшного. Конечно, это тобасы. Они возвращаются вместе со своим вождем в покинутое становище. Так думал Гальбергер…

Но что, если это не они, а какое-нибудь другое индейское племя – ангвиты или гуайкуру, враждующие с тобасами, стало быть, и с их союзниками? Снова вспомнил Гальбергер о внезапном исчезновении тобасов со старого становища – и тут же сообразил, что находится в добрых двадцати милях от дома, что с ним его дочь, а с ребенком гораздо труднее ускользнуть от врагов, чем одному. При этой мысли в его душу прокрался страх. Нет, страх не прокрался в душу, а сразу вспыхнул ярким пламенем. Кто знает, что за люди едут сюда? Нужно предпринять все возможное, чтоб избежать встречи. Не поскакать ли во весь опор домой? Или, спрятавшись в зарослях, выждать, пока индейцы не проедут мимо? Ведь если это действительна тобасы, можно будет выйти из под прикрытия и присоединиться к ним, а если чужие, то, пропустив их, незаметно пробраться домой.