По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

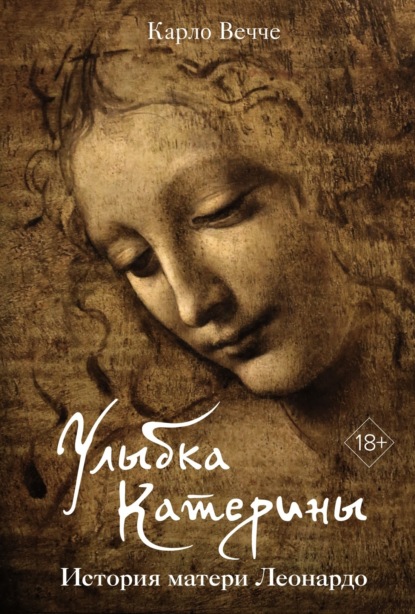

Улыбка Катерины. История матери Леонардо

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

По городу расползались страх и тревога. Купцы заколачивали мастерские и склады, евреи и армяне, памятуя о кровавых бойнях прошлого, запирались в своих похожих на крепости домах без окон. Ворота городской совет из осторожности решил оставить закрытыми, больше опасаясь не набега или осады, а болезней. И в самом деле, в былые времена в грязной и голодной массе людей и животных, что следовали за Ордой, скрывались ядовитые гуморы Черной Смерти, распространявшиеся с рулонами доставленных на продажу тканей или надушенными покрывалами проституток. Поговаривали, правда, что закрывать ворота бесполезно: крысы все равно пролезут сквозь щели, известные только им одним.

Пришлось немедленно направлять посольство. Консул приготовил три сундука с подарками: рулоны драгоценного шелка, а также испеченный с пряностями хлеб, медовое вино и бузу, иначе пиво; один сундук для хана, другой для его матери и третий – для командующего войсками Науруса. Доставить их он, естественно, поручил своему зятю Иосафату, то есть мне, к тому времени уже вполне смахивающему на атартарадо, полутатарина, еще и потому, что никто другой ехать не хотел. Вне себя от гордости, в татарском платье, я вошел в мечеть, где впервые повстречал одного из тех великих князей Востока, что повелевали жизнью и смертью миллионов людей: двадцатидвухлетнего юношу со скучающим взглядом, который, возлежа на ковре, вертел в руках украшенный драгоценными камнями кинжал; его могучий полководец Наурус выглядел не старше двадцати пяти.

Наурус представил меня своему господину как посла франков, поскольку именно так все они называли нас, западных латинян, независимо от того, были ли мы генуэзцами, венецианцами, французами или каталонцами. В тот миг я ощутил себя по-настоящему важной персоной: ведь встречались два мира, две цивилизации, и в моем лице пред варварством язычников и неверных стоял весь великий Запад, древние греки и римляне, христианство, папа, император и моя Светлейшая Республика Венеция. Мысль о том, что мне, Барбаро, выпала честь встретиться с князем варваров, вызвала у меня улыбку.

Заметив кивок Науруса, я опустился на колени и приветствовал хана татарской фразой, которую выучил наизусть: салям рахим итегез, мир вам и добро пожаловать. Дальнейшие мои слова, сказанные по-венециански, с грехом пополам перевел драгоман-переводчик: вместе с дарами я препоручал город защите и благосклонности владыки. Хан, не поднимая глаз, ответил, что милостиво принимает подношение и что город под его покровительством может считать себя в полнейшей безопасности.

Повисло неловкое молчание. Хан продолжал поигрывать кинжалом, и я не знал, что делать дальше. Снова, без разрешения, взять слово? Повернуться и уйти? Даже речи быть не может. Хан поднял голову, оглядел меня и моих нескладных товарищей по посольству, а потом вдруг принялся хохотать и хлопать в ладоши, булькая и глотая слова, которые драгоман торопливо пытался мне перевести: что же это за город, где на троих приходится всего три глаза? Наурус и другие сановники и воины смеялись вместе с ним, хотя лишь мгновение назад казались суровее и неподвижнее статуй. Я обернулся к своим спутникам: драгоман Буран Тайапьетры имел лишь один глаз; один был и у грека Дзуана, консульского жезлоносца; а также и у человека, что нес медовое вино.

Так и закончилось первое великое посольство мессера Иосафата Барбаро, известного как Юсуф, глашатая консула Таны, к великому хану Орды. Консулу же пришлось распахнуть ворота, дабы впустить восседающего на спине изможденного мула татарского мытаря Коцадахута, потного и жирного, назначенного ханом для сбора тамги, пошлины со всех поступающих в Тану товаров, вдобавок предоставив ему и его свите безлюдное место у самых ворот и рядом с моим домом, в полуразвалившемся караван-сарае, обнесенном собственными стенами.

После отъезда хана снова стал подходить народ со стадами, и шли они целых шесть дней: множество людей и повозок, бескрайние табуны лошадей, верблюдов, волов и всякой прочей домашней скотины. Везли с собой и жилища, деревянные каркасы, порой в несколько ярусов, поставленные на большие телеги и крытые камышом, войлоком или тканью. Я зачарованно смотрел на них со стен Таны. Они казались мне видением Судного дня, когда человечество вкупе с другими живыми существами призвано будет держать ответ за свои деяния перед Всевышним.

Только месяц спустя предстояло мне узнать, куда подевалась вся эта орава. Когда лед сошел и я смог подняться на лодке до своей тони у Босагаза, то был неприятно удивлен, обнаружив, что, хотя рыбаки зимой, в том числе подледным ловом, заготовили и засолили много лаврака и осетра, затем пришли тысячи и тысячи татар, голодных, словно саранча. Рыбаки разбежались, попрятавшись за деревьями. Татары забрали всю рыбу, соленую и несоленую, всю драгоценную икру и даже соль – крупную, дорогую, прекрасно подходящую для консервации; они разбили бочки, растащив доски на починку телег, разломали мельницы для соли, чтобы выкрасть железные сердечники. С тоскою созерцал картину этого разорения и бесславный конец моей столь многообещающей карьеры рыбопромышленника. Не слишком утешало даже то, что всю икру, не менее тридцати предусмотрительно зарытых в землю бочонков, украли и у моего нечистоплотного конкурента, друга-врага Дзуана да Валле.

Ушли, однако, не все татары. Через два дня после их отъезда под стенами объявился ханский родич Эдельмуг, который предложил мне честь сделаться его кунаком, иначе говоря, приятелем. Для этого сперва пришлось принимать его у себя в доме, где татарин вылакал весь запас драгоценных кандийских вин. Затем, полупьяный, он пожелал, чтобы я следовал за ним в большой татарский стан. Меня охватило возбуждение: наконец-то я мог путешествовать по-татарски, да еще и вместе с татарином. Мы ехали несколько бесконечных дней, пересекая еще не вскрывшиеся ото льда реки, пока наконец не достигли реки людской: это со всей степи стекались, словно муравьи, люди Орды, и каждый, признавая Эдельмуга своим господином, готов был предложить ему немного мяса, хлеба и молока. Наконец мы предстали перед ханом, который принял нас в шатре для приемов, на виду у сотен людей. И вышло так, что, привезенный пьяницей Эдельмугом, я жил с тех пор среди татар, не то как гость, не то как пленник, изучая их нравы и обычаи. Обратно в Тану меня отпустили, лишь когда Орда снова двинулась на север, разорять и грабить русские земли. Но вернулся я не один. Эдельмуг доверил мне на временное усыновление своего сына Тимура: величайшая честь, какую только может оказать татарский вельможа.

Принять Тимура было мне в радость: бойкий тринадцатилетний парнишка с раскосыми глазами и смуглой кожей стал мне, почти забывшему об оставленной в Венеции семье, как сын. Хотя и в окружении множества слуг и служанок, жил я практически отшельником. В отличие от всех прочих купцов и даже священника, время от времени подбиравших себе в лавке одного армянина, промышлявшего подобным товаром, какую-нибудь запуганную черкешенку или татарку, у меня не было даже женщины, чтобы согревать постель. В первые мои дни в Тане новые друзья сводили меня в публичный дом, но даже одного посещения мне оказалось достаточно, чтобы дать личный обет целомудрия. Вечером я предпочитал удалиться в крохотную спальню на втором этаже и побыть наедине с книгами, привезенными из Венеции, теперь уже полуистлевшими, заплесневевшими, прогрызенными крысами и изгаженными тараканами, и записной книжкой, в которую путано заносил свои заметки и воспоминания.

С Тимуром мой дом снова стал полон. Я научил его нескольким словам и даже фразам на венецианском, хотя и посмеивался над акцентом. Заглядывал в сияющие кошачьи глаза, гладил его темные кудри; в кадке, которую женщины наполняли горячей водой, не спеша омывал его стройное, гладкое тело, так напоминающее большую рыбу из тони у Босагаза. Тимур любил смеяться. И меня любил. Называл меня абзий Юсуф, дядя Юсуф.

Наступило лето. Оправившись от чувств и неприятностей, вызванных прохождением Орды, я возобновил торговлю с купцами, вернувшимися в Тану с наступлением оттепели, и даже заключил пару выгодных сделок, продав немного соленой рыбы из заново отстроенной тони, немного мехов, привезенных с гор, а теперь жду золота, обещанного мне еще год назад одним самаркандским купцом. Золото это, редкой чистоты, отправится прямиком в Венецию, в процветающие мастерские тамошних златокузнецов. Оно может прийти в любой момент, с первым же большим караваном.

Вчера поутру мы с Тимуром сходили на площадь, единственную часть города, напоминающую мне о цивилизации и моей Венеции: булыжная мостовая, торговые лавки под сенью портиков, дом консула, напыщенно именуемый «палаццо», пристроенная лоджия с нотариальной конторой, высокая лестница, откуда глашатай зачитывает постановления совета, герб со львом святого Марка, фасад церкви Санта-Мария, приземистая остроконечная колокольня.

Мы заскочили в мастерскую мастера по выделке стрел посоветоваться, куда в округе сходить поохотиться на куропаток и коростелей, гнездящихся в ложбинах пологих холмов. Вдруг я услышал какой-то шум под портиком – это прибежали татары-дозорные. Говорят, в роще, милях в трех к югу от Таны, у небольшой речушки, со вчерашнего дня расположился отряд конных черкесов, числом около сотни. Ясное дело, не ради невинной охоты они сюда прискакали: замышляют набег, могут и под стенами Таны появиться. Я сразу забеспокоился об идущем из Самарканда караване: украдут черкесы верблюда с сундуком моего золота – и пропал задаток, я ведь никакого залога не оговорил.

Тут слышу из глубины лавки голос: купец-татарин, что в Тану груз цитварного семени привез, предлагает захватить этих псов-черкесов. Да, их почти сотня, но купец тоже намерен принять участие в экспедиции, а он да слуги – уже пятеро. Я, сам не знаю почему, вмешался: могу, говорю, собрать человек сорок. Думал, кто еще присоединится, чтобы нас побольше было. Но остальные молчат, кроме татарина, а тот заявляет, что и сорока хватит: черкесы, мол, не мужчины, а бабы.

Я уже жалею, что заговорил с этим безумцем, да еще у всех на глазах. Уж мне-то хорошо известно, что черкесы – не бабы, а самые могучие и отважные воины, каких только рождала земля. В прежние годы, после Тамерланова нашествия и до появления этой новой Орды, они объединились под властью князя, чтобы изгнать татарские племена из своих неприступных гор, и во главе с легендарным и безжалостным воином по имени Яков гнали их до самой Таны. Чтобы захватить одного свирепого черкеса, нужно десятеро наших. Сотня черкесов – это в самом деле много. Но теперь отступать некуда. Я задумчиво брожу по площади, а Тимур, взволнованный предстоящим приключением, то и дело дергает меня за рукав. Наконец решаю зайти к своему другу Франческо да Валле, младшему брату Дзуана, наиболее сведущему в подобных делах, и мы с ним, тут же организовав товарищество, договариваемся, как, исходя из числа участников и степени риска, будем делить добычу. Франческо привлекает к делу армянского купца, капитана лигурийской гриппарии[26 - Гриппария (гриппа) – одномачтовое торговое судно.], нескольких воинов и арбалетчиков, жаждущих пополнить свое скудное жалованье, и кое-кого из старых партнеров по раскопкам в Контеббе вместе с вооруженными слугами. С Тимуром и тремя слугами-татарами нас пятеро: если захватить всех черкесов, на мою долю придется с десяток рабов, причем без всяких затрат. Неплохое возмещение за тоню. Хотя что-то всегда идет не так.

План Франческо прост. Часть наших людей, вооруженных луками и арбалетами, сойдут на берег, к пристани, и, рассевшись по лодкам, доберутся до устья одной мелкой речушки, по которой, в свою очередь, поднимутся до самой рощи, отрезав черкесам путь к бегству: заняв позицию, они выпустят белого голубя. Но как быть с Тимуром? Для его же безопасности пусть остается в лодке. Прочие, разделившись на две группы, подойдут к опушке с севера, укрывшись вместе с лошадьми среди поросшей камышом топи. Увидев голубя, они должны будут взобраться в седло и занять позицию. Потом слуга Франческо протрубит в рог, и наши люди, выскочив из засады, со всех сторон ворвутся в рощу. Вооружаться стоит легко, только кольчуги, луки, арбалеты и мечи – это же не настоящая битва, мы ведь не убивать черкесов идем, иначе прощай нажива. Однако тех, кто станет яростно сопротивляться, лучше прикончить сразу: они, как неукротимые звери, никогда не смирятся с жизнью раба и вечно будут пытаться сбежать или поднять бунт.

Я открываю глаза. Сколько уже прошло? Десять секунд, десять лет? И вдруг слышу какой-то шум. Оглядываюсь и сквозь прорези забрала замечаю на опушке, с той стороны камышей, мальчишку, ведущего за собой кобылку. Гнедая, шерсть лоснится, на лбу белое пятно, напоминающее звезду. Помнится, на площади в Тане мы спорили, как делить пленников: а что же лошади? О них мы позабыли. Такую гнедую я бы взял. Может, и вместе с мальчишкой, одетым по-черкесски, в богато расшитой шапке темного войлока и с сабелькой за поясом. Рабы из детей лучше, чем из взрослых. Их проще обучить – или более уместно здесь будет сказать «взрастить»? Впрочем, они бывают и хуже диких зверей, ничего не зная о цивилизованной жизни.

Похоже, мальчишка нас не заметил. Видя, что один из татарских лучников уже готов спустить тетиву, я жестом велю ему опустить лук. А когда оборачиваюсь снова, мальчишка уже скрылся среди деревьев: точнее, мне кажется, я вижу его рядом с другой фигурой, повыше, что, выйдя из рощи, его обнимает. Мы снова застываем. Нужно дождаться взмывающего в небо белого голубя – сигнала от подходящих сейчас по узкой речушке лодок, и только тогда, оседлав лошадей, занимать позиции, а после под звуки рога со всех сторон броситься на черкесов.

Однако сигнал застает нас врасплох: никто не видел голубя, никто не готов к атаке. Проклятье, если что-то пойдет не так, эти черкесы порежут нас на куски! Мы спешно пытаемся выбраться из топи и сесть на коней, а вокруг уже свистят первые стрелы. Татарин рядом со мной пытается натянуть лук, но получает стрелу в горло и падает замертво, из раны хлещет кровь. Проклятье, кричу я безмолвно, словно во сне, – а может, это и есть только сон, дурной сон. Потрепанный шлем, который мне одолжил Франческо, явно остался от какой-то давней войны с генуэзцами, в нем почти ничего не видно. Я пытаюсь взобраться на лошадь, но поскальзываюсь и падаю в грязь. Сейчас не до показного геройства. Слуга-татарин помогает мне вставить ногу в стремя, а все вокруг уже с криками бегут и скачут в сторону рощи, и я тоже кричу, и пришпориваю коня, и скачу с саблей наголо, строя из себя полководца, которым никогда не был.

Но, еще не успев добраться до рощи, я вдруг вижу, как среди деревьев несутся бешеным галопом черкесские всадники. И цель их вовсе не в том, чтобы опрокинуть и стоптать конями наш строй, – они мчатся левее, к бегущей вдоль самой опушки тропинке, которой смогут воспользоваться, чтобы спасти свои шкуры. А с ними летит стрелой и красавица гнедая, унося от меня мальчишку. Слишком поздно. Нам до них уже не добраться, к тому же это слишком опасно: прекрасно зная эти болота, они могут заманить нас в засаду. Внезапно от нашего отряда отделяется тот самый безумный купец-татарин, что называл черкесов бабами, и с криком бросается в погоню. Ему кричат: «Стой, вернись», – но он будто не слышит. Татарин скрывается в облаке пыли, поднятом черкесскими лошадьми. Тем хуже для него.

Мы с моими товарищами въезжаем в рощу. Здесь все уже кончено, и я, сняв бесполезный теперь шлем, сердито отбрасываю его в сторону. Под сенью деревьев, убитыми, раненными и пленными, осталось с четыре десятка черкесов. Одни еще яростно извиваются, когда их хотят стреножить, другие уже лежат на земле под прицелом луков и арбалетов, молчаливые и мрачные, связанные попарно, спиной друг к другу. Повсюду в беспорядке валяются убитые и раненые; большую часть последних, практически всех, даже в Тану не стоит везти: что их лечить, все равно совсем скоро умрут от гангрены. Надеюсь, останется хотя бы человек двадцать, по две головы на каждого участника нашего предприятия. А вот мальчишка и его красавица гнедая от меня ускользнули. И лошадей нет, все разбежались. Печальный итог, поскольку несколько наших тоже мертвы, в том числе двое из трех моих слуг. Хорошо еще, Тимуру, сидящему в лодке, ничто не грозит.

Я замираю, привлеченный странной позой одного из убитых черкесов: он так и остался стоять, обняв две березы и вцепившись руками в кору. На спине глубокая рана от меча, пробившего сердце: скорее всего, умер мгновенно. Судя по одежде, это их предводитель. Возможно, именно он обнимал мальчишку, но поклясться я не могу. Похоже, безоружен, хотя от такого удара острая шашка наверняка выпала из руки, и ее уже стащил какой-нибудь татарин. Странно умирать вот так, показав врагу спину. Он ведь даже не пытался бежать. Я обхожу его кругом и потрясенно останавливаюсь, увидев благородное лицо со светлыми волосами и бородой, в которых пробивается седина, глазами, по-прежнему широко распахнутыми в неведомую высь, которой мне не разглядеть. Я из милосердия закрываю их рукой. Тело оседает на землю, я пытаюсь удержать его, потом просто велю татарам, уже готовым отрубить головы и взять их с собой как трофеи, сложить тела вместе, забросав землей и камнями, чтобы не оставлять на растерзание шакалам и стервятникам. Татары подчиняются неохотно, да и то лишь тщательно обчистив трупы и забрав все, что можно использовать или продать.

Со стороны реки доносится крик. Мучимый дурным предчувствием, я скачу туда. Гребец одной из лодок держит на руках тринадцатилетнего мальчика: стрела попала ему прямо в сердце, но когда – никто не заметил. Во время беспорядочной перестрелки между лодками и берегом Тимур скорчился на корме, будто хотел спрятаться. Потом воины с мечами в руках бросились к берегу, и о нем все забыли. В лодке остался лишь один гребец; через какое-то время он потряс мальчика за плечо, но тот уже не дышал. Крича и плача, я беру его на руки, выношу на берег, взваливаю на лошадь и медленно бреду в сторону Таны, а верный Айрат, мой единственный оставшийся в живых слуга, следует за мной.

Вечер. Кто-то колотит в дверь.

Я сижу в углу, в темноте, не сводя глаз со стола, где лежит Тимур. Он кажется спящим. Вокруг отчаянно рыдают женщины, успевшие полюбить мальчика. Его уложили на стол, раздели донага, обмыли. Как прекрасно это юношеское тело, эта смуглая, будто светящаяся изнутри кожа! Если бы не крохотная дырочка на уровне сердца… Его отец в ханском стане, днях в пяти-шести от Таны. К нему уже послали гонца. До приезда Эдельмуга Тимур так и будет лежать обнаженным здесь, на столе. Очнувшись, я иду открывать и в тусклом, мерцающем свете фонаря узнаю Франческо, за ним еще кто-то: две или три смутные фигуры, скрытые тьмой.

Крепко обняв меня, Франческо сразу переходит к делу, поскольку между купцами, особенно в приграничье, вопросы доброй прибыли должно, не давая слабины, решать на месте. Пленники заперты в его складе на берегу. Никаких налогов, никаких посредников, венецианских или татарских: с лодок их выгружали, не заводя в город, а стража у ворот за приличную мзду просто закрыла на все глаза. Причитающуюся долю, двух рабов, я смогу выбрать когда захочу и вперед других, остальные партнеры отдают мне первенство. Один только капитан гриппарии просит сделать милость и поторопиться, корабль-то уже загружен и готов к отплытию; он смиренно просит не тратить слишком много времени на оплакивание, ведь тот, кто ушел, уже ушел, а живые должны заботиться о живых, и, кстати, тот мальчик, покойный, и христианином-то не был…

Я чувствую, что внутри все клокочет. Нет, хочется мне выкрикнуть, я не такой, как вы, я с юности слышал слова древних о роде людском и знаю, что одна смерть не важнее другой, какого бы племени, веры или звания ни был человек. А в этой проклятой Тане я с каждым днем все больше похожу на вас, и глаза мои уже масляно блестят, стоит только подумать о доброй прибыли и подсчетах барышей, которые можно получить с торговли людьми. Но сейчас, когда Тимур мертв и его тело простерто на обеденном столе, мне плевать на рабов и барыши. Пускай уходят: как вообще можно отнять у человека свободу, обращаться с ним будто с вещью, продавать и перепродавать? За что погибли Тимур и остальные? Хватит, хватит, хочется мне кричать; я едва сдерживаюсь, чтобы со всей силы не ударить Франческо.

И вдруг замираю. В сумраке зрачки мои успели расшириться, и мне кажется, что за спиной Франческо я узнаю физиономию другого мальчишки, того же роста, а может, и возраста, что и Тимур, с ног до головы перепачканного в грязи, которого тянут на веревке двое татар. Франческо бросает свою бесполезную болтовню: достаточно взглянуть мне в лицо, чтобы понять – дело не ладится. Он даже отказывается требовать два-три аспра в уплату за старый шлем, который я потерял, и, бормоча что-то себе под нос, отступает в сторону. Когда фонарь освещает мальчишку, я с трепетом узнаю юного черкеса, что пытался бежать на гнедой кобылке.

Бесславно возвращаясь вместе с товарищами в Тану, Франческо услышал в глубине топи, посреди зарослей тростника, тихие всхлипывания. Взяв слуг, он подъехал туда и обнаружил мальчишку стоящим на коленях возле едва живого коня с неестественно вывернутым копытом. Это явно был один из тех черкесов, что спасались бегством, но конь его, к несчастью, увяз в грязи и сломал ногу. Заметив преследователей, мальчишка, испустив яростный вопль, бросился на них с одним коротким кинжалом, однако поскользнулся и рухнул, так никого и не задев. Слугам Франческо, даже набросившись скопом, едва удалось его связать. По лицу мальчишки, покрытому коркой грязи, катились слезы, он пронзительно всхлипывал, повторяя одно-единственное непонятное слово – вагвэ. Гнедую кобылку, глядевшую ему вслед большими влажными глазами, милосердно прикончил сам Франческо.

Это лучший из пленников. Они с партнерами посчитали справедливым отдать его мне, вот и все, а потом… Потом, может… Довольно! Увидев мой окаменевший взгляд, Франческо отшатывается. Он сует мне веревку и вместе со слугами скрывается в сумраке. Я тяну ее на себя, и мои глаза встречаются с перепуганными глазами мальчишки. В свете фонаря они сияют синевой, словно безоблачное небо, какое, взобравшись зимним днем на колокольню в моем родном городе, видишь над дальними горами.

* * *

Будит меня солнечный луч.

Я лежу на полу, все тело ноет. Похоже, спал я долго и теперь понемногу восстанавливаю в памяти случившееся. На столе в центре комнаты тело Тимура, уже облепленное мухами. Нельзя ему там оставаться: кто знает, когда приедет его отец. Из-за колонны блестят глаза женщин, они смотрят на меня молча, испуганно, выжидающе. Потом я вспоминаю, что в доме есть кое-кто еще. Мальчишка-черкес. Я велел старой служанке запереть его в пустом курятнике. С нее станется ни рук ему не развязать, ни воды не дать. Я будто в тумане вижу полные страха и боли глаза под маской затвердевшей грязи. Он всего лишь мальчишка, как Тимур, покоящийся там, на столе, с миром, который уже никто не сможет потревожить.

Не поднимаясь, я зову своего верного Айрата: пусть приведет мальчишку из курятника и передаст двум женщинам, которые вымоют его, а после, переодев в чистую рубаху, дадут воды, хлеба и сыра. Айрату, конечно, придется посидеть с ними, присмотреть на всякий случай за этим маленьким дикарем. Потом, снова погрузившись в безмолвие, я сажусь на пол возле стола, на котором вечным сном спит Тимур.

Кто-то трясет меня за плечо. Это Айрат, взгляд у него смущенный. Я, поднявшись, иду за ним. Две женщины за дверью смущены не меньше. Одна держит в руках нечто напоминающее корсет и бормочет, будто бы по-венециански, но с жутким татарским акцентом: но се ун путело, но се ун путело. Это не мальчишка. Вхожу. В полутьме замечаю в углу его одежду и сапоги, по-прежнему покрытые коркой грязи; в центре комнаты, у лохани с водой, гибкое белое тело, опущенная голова в короне длинных светлых волос, скрещенные руки прикрывают лобковую поросль, талия сужается от бедер и снова расширяется к торсу, где вздымаются холмики маленьких крепких грудок. На пальце левой руки, похоже, кольцо. Пахнет чистой кожей, еще хранящей аромат воды и мыла после купания. Се уна путела. Это девушка.

Я молча замираю. Путела вскидывает голову. Глаза красные, но сухие: похоже, все слезы уже повыплаканы. Если не считать рук, прикрывающих гениталии, наготы своей она, кажется, нисколько не стыдится. Да и напуганной уже не выглядит. А меня вдруг охватывает смятение. Как же с ней общаться? С кем-либо из их народа я встречаюсь впервые. Пытаться что-либо объяснять бесполезно, она все равно не поймет, а я не пойму того, что скажет она, ведь каждому известно, что черкесы говорят на самом непонятном из всех языков мира, состоящем из взрывных и гортанных звуков, почти без гласных.

У кого просить помощи? В доме одни только татары, вряд ли кто-то из них может послужить мне переводчиком. Похоже, в Тане есть лишь один человек, знающий этот проклятый язык и при этом заслуживающий доверия. Я подзываю Айрата и отправляю его в лупанарий, велев как можно скорее привести ко мне хозяйку, черкешенку Маддалену: сиору Лену. Теперь главное – не проговориться, не сболтнуть никому, даже Лене, ничего лишнего. Обе женщины встревоженно молчат, хотя я сознаю, что долго это не продлится. Накинув на девушку простую льняную рубаху, я велю принести ей поесть и попить, но она, забившись в угол, ни к чему не прикасается, а я молча стою, прислонясь к дверному косяку, и ошалело гляжу на нее: глаза распахнуты, рот разинут, словно у соленой рыбы из моей тони.

Вернувшийся Айрат докладывает, что Лена ждет меня в зале. Иду туда, заперев за собой дверь. Потрясенная Лена, платком отмахивая мух, вглядывается в лицо мертвого мальчика. Одетая в темное платье, как бегинка, в черном чепце, прикрывающем волосы, она не похожа ни на черкешенку, ни на шлюху; немногие признаки роскоши – золотая цепочка с крестом в византийском стиле, чрезмерный запах лаванды да излишне броские кольца с искусственными камнями, память о былых возлюбленных.

Лена – женщина смелая, сильная, крупная, но уже увядшая, дочь одной из рабынь, захваченных во времена Тамерланова разорения, которую перекупщик-армянин много лет назад пристроил в публичный дом, когда его снова открыли. Хитрая, с маленькими лисьими глазками, ведь иначе женщине в этом волчьем логове не выжить. С помощью очередного любовника, нотариуса и одновременно священника, окрестившего ее весьма подходящим по случаю именем святой блудницы Магдалины, она поднакопила згей и перехватила у старого армянина лупанарий. Мне она должна быть обязана, поскольку год назад я дал работу в своей тоне маленькому ублюдку, которого Лена родила от венецианского моряка и которого больше не могла в рабочее время держать в публичном доме. Жизнь – странная штука, раз уж я прошу помощи у шлюхи; впрочем, будущее непредсказуемо, так сразу и не угадаешь, когда тебе понадобится помощь того, кому ты сам однажды помог.

Растерянный и взволнованный, я пытаюсь пересказать ей лихорадочную хронику последних двух дней, до появления путелы. Лена должна поговорить с ней, расспросить и попытаться выяснить, кто она и откуда, как ее зовут. На самом деле она могла бы даже ненадолго, всего на пару дней, остаться здесь, и я хорошо ей заплачу, если она научит путелу простейшим словам и фразам венецианского языка.

Лену это необычное предложение удивляет. За долгие годы в своей почтенной профессии она привыкла к самым странным и самым откровенным запросам, но роль драгоманки ей еще никто не предлагал. И потом, какой смысл говорить, слова тратить? На путелу достаточно взглянуть, осмотреть тело, нет ли в нем скрытых дефектов, прикинуть вес, понаблюдать за взглядом и движениями, в общем, оценить на предмет покупки или временного пользования.

Что толку в разговорах? Тана – не Венеция, где куртизанки, как она слышала от заезжего аристократа, читают стихи и рассуждают о философии. Здесь в нашем ремесле не до философий, за нас говорит тело, причем сотнями самых разных способов: запахами, прической, глазами, языком, руками, ногами, расчетливыми колыханиями живота. Клиенты же по непонятной причине, как правило, излишне болтливы, даже назойливы, они начинают пересказывать девочкам всю свою жизнь. Может, конечно, им только того и нужно, так что Лена обучила девочек, которые из этих разноязыких речей все равно ни слова не понимают, присаживаться рядышком на кровати и томно внимать, время от времени кивая и улыбаясь.

Но да, она готова ненадолго взять отпуск. Девочки справятся сами, тем более что в лупанарии ей и вправду лучше в ближайшие дни не появляться, поскольку там будет ад кромешный, ведь прибывает караван из Самарканда. Ах да, караван из Самарканда, я совсем забыл. Прошу ее сохранять все в строжайшем секрете. Лена, без сомнения, забавляется, воображая, что весь город, включая консула и священника, думают об этом угрюмом бабалуке Иосафате, который, оказывается, дни и ночи проводит, запершись в своем доме с ней, Леной. К тому же она знает, что у меня в погребе всегда есть запас хорошего кандийского вина.

Я велю проводить Лену к путеле, а сам остаюсь в одиночестве у стола, на котором по-прежнему лежит Тимур. Похоже, мухи становятся все многочисленнее и злее. Кожа темнеет, на животе проступают гнилостно-зеленые пятна, а между ног – полоса зловонной черной слизи, как будто тело разъедает изнутри. Поваро фиол, бедный мальчик. С ним тоже нужно что-то решать, по такой жаре и духоте я не могу позволить ему дожидаться Эдельмуга. Понадобится ящик с плотно пригнанной крышкой, гвозди и корабельный вар.

Но времени на раздумья не остается, потому что кто-то опять колотит в дверь. На улицах волнение, народ носится туда-сюда, со стены гремят трубы: караван из Самарканда наконец прибыл и потихоньку размещается в соседнем караван-сарае. А гонец уже кричит, что меня срочно ждут консул с Коцадахутом. Нужно идти, но мои смятенные мысли долго еще носятся между столом, где спит последним сном Тимур, и комнаткой, где я оставил путелу с сиорой.

* * *

Вернуться удается только к вечеру, без сил. Я почти двое суток не мылся и не снимал платья. Спал, наверное, всего пару часов, прикорнув на полу у стола с телом Тимура, и до сих пор морщусь от боли. Не считая кольчуги, одет я по-прежнему так же, как в ходе злополучного предприятия в роще, перепачкан потом, грязью и кровью и к тому же, кажется, обмочился. Даже сапоги у меня на ногах те же, надо бы их снять: не только для того, чтобы вычистить, но и потому, что внутри, похоже, пиявка. Консул, почуяв вонь, скривился, а этот татарин Коцадахут, прослышав о нашем славном предприятии, вдоволь похохотал надо мной и остальными, заявив с типично татарским юморком, который мне совсем не по нраву, мол, то-то будет зрелище, когда Эдельмуг, хорошо ему знакомый, увидит своего сына мертвым и, обезумев от горя, насадит головы Иосафата со всеми его сообщниками на пики, после чего снова расхохотался. На самаркандского купца, который сдержал слово и привез мне с гор между Персией и Индией сундучок чистейшего золота, я, видимо, тоже впечатления не произвел: о цене не торговался, приняв запрошенную, отчего купец едва не лишился дара речи. А у меня в голове мутно, все думаю о Тимуре и путеле и только хочу быстрее домой вернуться.

Войдя с сундучком под мышкой, я обнаруживаю, что Тимур по-прежнему на столе и вокруг по-прежнему вьется рой мух. Запах смерти, гниения, напоминающий мне вонь отбросов возле тони, только усилился. На полу грубо сколоченный деревянный ящик, как раз по размерам Тимура: его заказал мой верный Айрат, угадав еще не высказанную мысль. Я хвалю его, моего верного Айрата, и прошу снова позвать тех женщин, что сперва обмывали Тимура, а после путелу. Теперь им предстоит еще раз вычистить тело Тимура, смазать его бальзамами и эссенциями, завернуть в саван и уложить в сундук, который Айрат затем герметично закупорит. Сегодня уже слишком поздно, ворота закрыты и за стену не попадешь, но завтра его перенесут в мечеть и временно укроют в пустующем каменном саркофаге, чтобы отец мог совершить над ним подобающий погребальный обряд.

Сундучок с золотом я ставлю на лавку и молча, на цыпочках, подкрадываюсь к комнатке, куда поместил Лену и путелу. Из-за двери слышится голос, но только один, и принадлежит он сиоре. Любопытно было бы услышать и другой, но желание мое так и остается неудовлетворенным. Подождав немного, я решаю войти и сразу отсылаю Лену в кухню. Стою у двери, глядя на сидящую девушку, а она смотрит на меня, не отводя глаз, и в них словно бы немой упрек. В конце концов глаза приходится опустить мне, и тогда, совершенно раздосадованный, я выхожу из комнаты, заперев за собой дверь.

Пришлось немедленно направлять посольство. Консул приготовил три сундука с подарками: рулоны драгоценного шелка, а также испеченный с пряностями хлеб, медовое вино и бузу, иначе пиво; один сундук для хана, другой для его матери и третий – для командующего войсками Науруса. Доставить их он, естественно, поручил своему зятю Иосафату, то есть мне, к тому времени уже вполне смахивающему на атартарадо, полутатарина, еще и потому, что никто другой ехать не хотел. Вне себя от гордости, в татарском платье, я вошел в мечеть, где впервые повстречал одного из тех великих князей Востока, что повелевали жизнью и смертью миллионов людей: двадцатидвухлетнего юношу со скучающим взглядом, который, возлежа на ковре, вертел в руках украшенный драгоценными камнями кинжал; его могучий полководец Наурус выглядел не старше двадцати пяти.

Наурус представил меня своему господину как посла франков, поскольку именно так все они называли нас, западных латинян, независимо от того, были ли мы генуэзцами, венецианцами, французами или каталонцами. В тот миг я ощутил себя по-настоящему важной персоной: ведь встречались два мира, две цивилизации, и в моем лице пред варварством язычников и неверных стоял весь великий Запад, древние греки и римляне, христианство, папа, император и моя Светлейшая Республика Венеция. Мысль о том, что мне, Барбаро, выпала честь встретиться с князем варваров, вызвала у меня улыбку.

Заметив кивок Науруса, я опустился на колени и приветствовал хана татарской фразой, которую выучил наизусть: салям рахим итегез, мир вам и добро пожаловать. Дальнейшие мои слова, сказанные по-венециански, с грехом пополам перевел драгоман-переводчик: вместе с дарами я препоручал город защите и благосклонности владыки. Хан, не поднимая глаз, ответил, что милостиво принимает подношение и что город под его покровительством может считать себя в полнейшей безопасности.

Повисло неловкое молчание. Хан продолжал поигрывать кинжалом, и я не знал, что делать дальше. Снова, без разрешения, взять слово? Повернуться и уйти? Даже речи быть не может. Хан поднял голову, оглядел меня и моих нескладных товарищей по посольству, а потом вдруг принялся хохотать и хлопать в ладоши, булькая и глотая слова, которые драгоман торопливо пытался мне перевести: что же это за город, где на троих приходится всего три глаза? Наурус и другие сановники и воины смеялись вместе с ним, хотя лишь мгновение назад казались суровее и неподвижнее статуй. Я обернулся к своим спутникам: драгоман Буран Тайапьетры имел лишь один глаз; один был и у грека Дзуана, консульского жезлоносца; а также и у человека, что нес медовое вино.

Так и закончилось первое великое посольство мессера Иосафата Барбаро, известного как Юсуф, глашатая консула Таны, к великому хану Орды. Консулу же пришлось распахнуть ворота, дабы впустить восседающего на спине изможденного мула татарского мытаря Коцадахута, потного и жирного, назначенного ханом для сбора тамги, пошлины со всех поступающих в Тану товаров, вдобавок предоставив ему и его свите безлюдное место у самых ворот и рядом с моим домом, в полуразвалившемся караван-сарае, обнесенном собственными стенами.

После отъезда хана снова стал подходить народ со стадами, и шли они целых шесть дней: множество людей и повозок, бескрайние табуны лошадей, верблюдов, волов и всякой прочей домашней скотины. Везли с собой и жилища, деревянные каркасы, порой в несколько ярусов, поставленные на большие телеги и крытые камышом, войлоком или тканью. Я зачарованно смотрел на них со стен Таны. Они казались мне видением Судного дня, когда человечество вкупе с другими живыми существами призвано будет держать ответ за свои деяния перед Всевышним.

Только месяц спустя предстояло мне узнать, куда подевалась вся эта орава. Когда лед сошел и я смог подняться на лодке до своей тони у Босагаза, то был неприятно удивлен, обнаружив, что, хотя рыбаки зимой, в том числе подледным ловом, заготовили и засолили много лаврака и осетра, затем пришли тысячи и тысячи татар, голодных, словно саранча. Рыбаки разбежались, попрятавшись за деревьями. Татары забрали всю рыбу, соленую и несоленую, всю драгоценную икру и даже соль – крупную, дорогую, прекрасно подходящую для консервации; они разбили бочки, растащив доски на починку телег, разломали мельницы для соли, чтобы выкрасть железные сердечники. С тоскою созерцал картину этого разорения и бесславный конец моей столь многообещающей карьеры рыбопромышленника. Не слишком утешало даже то, что всю икру, не менее тридцати предусмотрительно зарытых в землю бочонков, украли и у моего нечистоплотного конкурента, друга-врага Дзуана да Валле.

Ушли, однако, не все татары. Через два дня после их отъезда под стенами объявился ханский родич Эдельмуг, который предложил мне честь сделаться его кунаком, иначе говоря, приятелем. Для этого сперва пришлось принимать его у себя в доме, где татарин вылакал весь запас драгоценных кандийских вин. Затем, полупьяный, он пожелал, чтобы я следовал за ним в большой татарский стан. Меня охватило возбуждение: наконец-то я мог путешествовать по-татарски, да еще и вместе с татарином. Мы ехали несколько бесконечных дней, пересекая еще не вскрывшиеся ото льда реки, пока наконец не достигли реки людской: это со всей степи стекались, словно муравьи, люди Орды, и каждый, признавая Эдельмуга своим господином, готов был предложить ему немного мяса, хлеба и молока. Наконец мы предстали перед ханом, который принял нас в шатре для приемов, на виду у сотен людей. И вышло так, что, привезенный пьяницей Эдельмугом, я жил с тех пор среди татар, не то как гость, не то как пленник, изучая их нравы и обычаи. Обратно в Тану меня отпустили, лишь когда Орда снова двинулась на север, разорять и грабить русские земли. Но вернулся я не один. Эдельмуг доверил мне на временное усыновление своего сына Тимура: величайшая честь, какую только может оказать татарский вельможа.

Принять Тимура было мне в радость: бойкий тринадцатилетний парнишка с раскосыми глазами и смуглой кожей стал мне, почти забывшему об оставленной в Венеции семье, как сын. Хотя и в окружении множества слуг и служанок, жил я практически отшельником. В отличие от всех прочих купцов и даже священника, время от времени подбиравших себе в лавке одного армянина, промышлявшего подобным товаром, какую-нибудь запуганную черкешенку или татарку, у меня не было даже женщины, чтобы согревать постель. В первые мои дни в Тане новые друзья сводили меня в публичный дом, но даже одного посещения мне оказалось достаточно, чтобы дать личный обет целомудрия. Вечером я предпочитал удалиться в крохотную спальню на втором этаже и побыть наедине с книгами, привезенными из Венеции, теперь уже полуистлевшими, заплесневевшими, прогрызенными крысами и изгаженными тараканами, и записной книжкой, в которую путано заносил свои заметки и воспоминания.

С Тимуром мой дом снова стал полон. Я научил его нескольким словам и даже фразам на венецианском, хотя и посмеивался над акцентом. Заглядывал в сияющие кошачьи глаза, гладил его темные кудри; в кадке, которую женщины наполняли горячей водой, не спеша омывал его стройное, гладкое тело, так напоминающее большую рыбу из тони у Босагаза. Тимур любил смеяться. И меня любил. Называл меня абзий Юсуф, дядя Юсуф.

Наступило лето. Оправившись от чувств и неприятностей, вызванных прохождением Орды, я возобновил торговлю с купцами, вернувшимися в Тану с наступлением оттепели, и даже заключил пару выгодных сделок, продав немного соленой рыбы из заново отстроенной тони, немного мехов, привезенных с гор, а теперь жду золота, обещанного мне еще год назад одним самаркандским купцом. Золото это, редкой чистоты, отправится прямиком в Венецию, в процветающие мастерские тамошних златокузнецов. Оно может прийти в любой момент, с первым же большим караваном.

Вчера поутру мы с Тимуром сходили на площадь, единственную часть города, напоминающую мне о цивилизации и моей Венеции: булыжная мостовая, торговые лавки под сенью портиков, дом консула, напыщенно именуемый «палаццо», пристроенная лоджия с нотариальной конторой, высокая лестница, откуда глашатай зачитывает постановления совета, герб со львом святого Марка, фасад церкви Санта-Мария, приземистая остроконечная колокольня.

Мы заскочили в мастерскую мастера по выделке стрел посоветоваться, куда в округе сходить поохотиться на куропаток и коростелей, гнездящихся в ложбинах пологих холмов. Вдруг я услышал какой-то шум под портиком – это прибежали татары-дозорные. Говорят, в роще, милях в трех к югу от Таны, у небольшой речушки, со вчерашнего дня расположился отряд конных черкесов, числом около сотни. Ясное дело, не ради невинной охоты они сюда прискакали: замышляют набег, могут и под стенами Таны появиться. Я сразу забеспокоился об идущем из Самарканда караване: украдут черкесы верблюда с сундуком моего золота – и пропал задаток, я ведь никакого залога не оговорил.

Тут слышу из глубины лавки голос: купец-татарин, что в Тану груз цитварного семени привез, предлагает захватить этих псов-черкесов. Да, их почти сотня, но купец тоже намерен принять участие в экспедиции, а он да слуги – уже пятеро. Я, сам не знаю почему, вмешался: могу, говорю, собрать человек сорок. Думал, кто еще присоединится, чтобы нас побольше было. Но остальные молчат, кроме татарина, а тот заявляет, что и сорока хватит: черкесы, мол, не мужчины, а бабы.

Я уже жалею, что заговорил с этим безумцем, да еще у всех на глазах. Уж мне-то хорошо известно, что черкесы – не бабы, а самые могучие и отважные воины, каких только рождала земля. В прежние годы, после Тамерланова нашествия и до появления этой новой Орды, они объединились под властью князя, чтобы изгнать татарские племена из своих неприступных гор, и во главе с легендарным и безжалостным воином по имени Яков гнали их до самой Таны. Чтобы захватить одного свирепого черкеса, нужно десятеро наших. Сотня черкесов – это в самом деле много. Но теперь отступать некуда. Я задумчиво брожу по площади, а Тимур, взволнованный предстоящим приключением, то и дело дергает меня за рукав. Наконец решаю зайти к своему другу Франческо да Валле, младшему брату Дзуана, наиболее сведущему в подобных делах, и мы с ним, тут же организовав товарищество, договариваемся, как, исходя из числа участников и степени риска, будем делить добычу. Франческо привлекает к делу армянского купца, капитана лигурийской гриппарии[26 - Гриппария (гриппа) – одномачтовое торговое судно.], нескольких воинов и арбалетчиков, жаждущих пополнить свое скудное жалованье, и кое-кого из старых партнеров по раскопкам в Контеббе вместе с вооруженными слугами. С Тимуром и тремя слугами-татарами нас пятеро: если захватить всех черкесов, на мою долю придется с десяток рабов, причем без всяких затрат. Неплохое возмещение за тоню. Хотя что-то всегда идет не так.

План Франческо прост. Часть наших людей, вооруженных луками и арбалетами, сойдут на берег, к пристани, и, рассевшись по лодкам, доберутся до устья одной мелкой речушки, по которой, в свою очередь, поднимутся до самой рощи, отрезав черкесам путь к бегству: заняв позицию, они выпустят белого голубя. Но как быть с Тимуром? Для его же безопасности пусть остается в лодке. Прочие, разделившись на две группы, подойдут к опушке с севера, укрывшись вместе с лошадьми среди поросшей камышом топи. Увидев голубя, они должны будут взобраться в седло и занять позицию. Потом слуга Франческо протрубит в рог, и наши люди, выскочив из засады, со всех сторон ворвутся в рощу. Вооружаться стоит легко, только кольчуги, луки, арбалеты и мечи – это же не настоящая битва, мы ведь не убивать черкесов идем, иначе прощай нажива. Однако тех, кто станет яростно сопротивляться, лучше прикончить сразу: они, как неукротимые звери, никогда не смирятся с жизнью раба и вечно будут пытаться сбежать или поднять бунт.

Я открываю глаза. Сколько уже прошло? Десять секунд, десять лет? И вдруг слышу какой-то шум. Оглядываюсь и сквозь прорези забрала замечаю на опушке, с той стороны камышей, мальчишку, ведущего за собой кобылку. Гнедая, шерсть лоснится, на лбу белое пятно, напоминающее звезду. Помнится, на площади в Тане мы спорили, как делить пленников: а что же лошади? О них мы позабыли. Такую гнедую я бы взял. Может, и вместе с мальчишкой, одетым по-черкесски, в богато расшитой шапке темного войлока и с сабелькой за поясом. Рабы из детей лучше, чем из взрослых. Их проще обучить – или более уместно здесь будет сказать «взрастить»? Впрочем, они бывают и хуже диких зверей, ничего не зная о цивилизованной жизни.

Похоже, мальчишка нас не заметил. Видя, что один из татарских лучников уже готов спустить тетиву, я жестом велю ему опустить лук. А когда оборачиваюсь снова, мальчишка уже скрылся среди деревьев: точнее, мне кажется, я вижу его рядом с другой фигурой, повыше, что, выйдя из рощи, его обнимает. Мы снова застываем. Нужно дождаться взмывающего в небо белого голубя – сигнала от подходящих сейчас по узкой речушке лодок, и только тогда, оседлав лошадей, занимать позиции, а после под звуки рога со всех сторон броситься на черкесов.

Однако сигнал застает нас врасплох: никто не видел голубя, никто не готов к атаке. Проклятье, если что-то пойдет не так, эти черкесы порежут нас на куски! Мы спешно пытаемся выбраться из топи и сесть на коней, а вокруг уже свистят первые стрелы. Татарин рядом со мной пытается натянуть лук, но получает стрелу в горло и падает замертво, из раны хлещет кровь. Проклятье, кричу я безмолвно, словно во сне, – а может, это и есть только сон, дурной сон. Потрепанный шлем, который мне одолжил Франческо, явно остался от какой-то давней войны с генуэзцами, в нем почти ничего не видно. Я пытаюсь взобраться на лошадь, но поскальзываюсь и падаю в грязь. Сейчас не до показного геройства. Слуга-татарин помогает мне вставить ногу в стремя, а все вокруг уже с криками бегут и скачут в сторону рощи, и я тоже кричу, и пришпориваю коня, и скачу с саблей наголо, строя из себя полководца, которым никогда не был.

Но, еще не успев добраться до рощи, я вдруг вижу, как среди деревьев несутся бешеным галопом черкесские всадники. И цель их вовсе не в том, чтобы опрокинуть и стоптать конями наш строй, – они мчатся левее, к бегущей вдоль самой опушки тропинке, которой смогут воспользоваться, чтобы спасти свои шкуры. А с ними летит стрелой и красавица гнедая, унося от меня мальчишку. Слишком поздно. Нам до них уже не добраться, к тому же это слишком опасно: прекрасно зная эти болота, они могут заманить нас в засаду. Внезапно от нашего отряда отделяется тот самый безумный купец-татарин, что называл черкесов бабами, и с криком бросается в погоню. Ему кричат: «Стой, вернись», – но он будто не слышит. Татарин скрывается в облаке пыли, поднятом черкесскими лошадьми. Тем хуже для него.

Мы с моими товарищами въезжаем в рощу. Здесь все уже кончено, и я, сняв бесполезный теперь шлем, сердито отбрасываю его в сторону. Под сенью деревьев, убитыми, раненными и пленными, осталось с четыре десятка черкесов. Одни еще яростно извиваются, когда их хотят стреножить, другие уже лежат на земле под прицелом луков и арбалетов, молчаливые и мрачные, связанные попарно, спиной друг к другу. Повсюду в беспорядке валяются убитые и раненые; большую часть последних, практически всех, даже в Тану не стоит везти: что их лечить, все равно совсем скоро умрут от гангрены. Надеюсь, останется хотя бы человек двадцать, по две головы на каждого участника нашего предприятия. А вот мальчишка и его красавица гнедая от меня ускользнули. И лошадей нет, все разбежались. Печальный итог, поскольку несколько наших тоже мертвы, в том числе двое из трех моих слуг. Хорошо еще, Тимуру, сидящему в лодке, ничто не грозит.

Я замираю, привлеченный странной позой одного из убитых черкесов: он так и остался стоять, обняв две березы и вцепившись руками в кору. На спине глубокая рана от меча, пробившего сердце: скорее всего, умер мгновенно. Судя по одежде, это их предводитель. Возможно, именно он обнимал мальчишку, но поклясться я не могу. Похоже, безоружен, хотя от такого удара острая шашка наверняка выпала из руки, и ее уже стащил какой-нибудь татарин. Странно умирать вот так, показав врагу спину. Он ведь даже не пытался бежать. Я обхожу его кругом и потрясенно останавливаюсь, увидев благородное лицо со светлыми волосами и бородой, в которых пробивается седина, глазами, по-прежнему широко распахнутыми в неведомую высь, которой мне не разглядеть. Я из милосердия закрываю их рукой. Тело оседает на землю, я пытаюсь удержать его, потом просто велю татарам, уже готовым отрубить головы и взять их с собой как трофеи, сложить тела вместе, забросав землей и камнями, чтобы не оставлять на растерзание шакалам и стервятникам. Татары подчиняются неохотно, да и то лишь тщательно обчистив трупы и забрав все, что можно использовать или продать.

Со стороны реки доносится крик. Мучимый дурным предчувствием, я скачу туда. Гребец одной из лодок держит на руках тринадцатилетнего мальчика: стрела попала ему прямо в сердце, но когда – никто не заметил. Во время беспорядочной перестрелки между лодками и берегом Тимур скорчился на корме, будто хотел спрятаться. Потом воины с мечами в руках бросились к берегу, и о нем все забыли. В лодке остался лишь один гребец; через какое-то время он потряс мальчика за плечо, но тот уже не дышал. Крича и плача, я беру его на руки, выношу на берег, взваливаю на лошадь и медленно бреду в сторону Таны, а верный Айрат, мой единственный оставшийся в живых слуга, следует за мной.

Вечер. Кто-то колотит в дверь.

Я сижу в углу, в темноте, не сводя глаз со стола, где лежит Тимур. Он кажется спящим. Вокруг отчаянно рыдают женщины, успевшие полюбить мальчика. Его уложили на стол, раздели донага, обмыли. Как прекрасно это юношеское тело, эта смуглая, будто светящаяся изнутри кожа! Если бы не крохотная дырочка на уровне сердца… Его отец в ханском стане, днях в пяти-шести от Таны. К нему уже послали гонца. До приезда Эдельмуга Тимур так и будет лежать обнаженным здесь, на столе. Очнувшись, я иду открывать и в тусклом, мерцающем свете фонаря узнаю Франческо, за ним еще кто-то: две или три смутные фигуры, скрытые тьмой.

Крепко обняв меня, Франческо сразу переходит к делу, поскольку между купцами, особенно в приграничье, вопросы доброй прибыли должно, не давая слабины, решать на месте. Пленники заперты в его складе на берегу. Никаких налогов, никаких посредников, венецианских или татарских: с лодок их выгружали, не заводя в город, а стража у ворот за приличную мзду просто закрыла на все глаза. Причитающуюся долю, двух рабов, я смогу выбрать когда захочу и вперед других, остальные партнеры отдают мне первенство. Один только капитан гриппарии просит сделать милость и поторопиться, корабль-то уже загружен и готов к отплытию; он смиренно просит не тратить слишком много времени на оплакивание, ведь тот, кто ушел, уже ушел, а живые должны заботиться о живых, и, кстати, тот мальчик, покойный, и христианином-то не был…

Я чувствую, что внутри все клокочет. Нет, хочется мне выкрикнуть, я не такой, как вы, я с юности слышал слова древних о роде людском и знаю, что одна смерть не важнее другой, какого бы племени, веры или звания ни был человек. А в этой проклятой Тане я с каждым днем все больше похожу на вас, и глаза мои уже масляно блестят, стоит только подумать о доброй прибыли и подсчетах барышей, которые можно получить с торговли людьми. Но сейчас, когда Тимур мертв и его тело простерто на обеденном столе, мне плевать на рабов и барыши. Пускай уходят: как вообще можно отнять у человека свободу, обращаться с ним будто с вещью, продавать и перепродавать? За что погибли Тимур и остальные? Хватит, хватит, хочется мне кричать; я едва сдерживаюсь, чтобы со всей силы не ударить Франческо.

И вдруг замираю. В сумраке зрачки мои успели расшириться, и мне кажется, что за спиной Франческо я узнаю физиономию другого мальчишки, того же роста, а может, и возраста, что и Тимур, с ног до головы перепачканного в грязи, которого тянут на веревке двое татар. Франческо бросает свою бесполезную болтовню: достаточно взглянуть мне в лицо, чтобы понять – дело не ладится. Он даже отказывается требовать два-три аспра в уплату за старый шлем, который я потерял, и, бормоча что-то себе под нос, отступает в сторону. Когда фонарь освещает мальчишку, я с трепетом узнаю юного черкеса, что пытался бежать на гнедой кобылке.

Бесславно возвращаясь вместе с товарищами в Тану, Франческо услышал в глубине топи, посреди зарослей тростника, тихие всхлипывания. Взяв слуг, он подъехал туда и обнаружил мальчишку стоящим на коленях возле едва живого коня с неестественно вывернутым копытом. Это явно был один из тех черкесов, что спасались бегством, но конь его, к несчастью, увяз в грязи и сломал ногу. Заметив преследователей, мальчишка, испустив яростный вопль, бросился на них с одним коротким кинжалом, однако поскользнулся и рухнул, так никого и не задев. Слугам Франческо, даже набросившись скопом, едва удалось его связать. По лицу мальчишки, покрытому коркой грязи, катились слезы, он пронзительно всхлипывал, повторяя одно-единственное непонятное слово – вагвэ. Гнедую кобылку, глядевшую ему вслед большими влажными глазами, милосердно прикончил сам Франческо.

Это лучший из пленников. Они с партнерами посчитали справедливым отдать его мне, вот и все, а потом… Потом, может… Довольно! Увидев мой окаменевший взгляд, Франческо отшатывается. Он сует мне веревку и вместе со слугами скрывается в сумраке. Я тяну ее на себя, и мои глаза встречаются с перепуганными глазами мальчишки. В свете фонаря они сияют синевой, словно безоблачное небо, какое, взобравшись зимним днем на колокольню в моем родном городе, видишь над дальними горами.

* * *

Будит меня солнечный луч.

Я лежу на полу, все тело ноет. Похоже, спал я долго и теперь понемногу восстанавливаю в памяти случившееся. На столе в центре комнаты тело Тимура, уже облепленное мухами. Нельзя ему там оставаться: кто знает, когда приедет его отец. Из-за колонны блестят глаза женщин, они смотрят на меня молча, испуганно, выжидающе. Потом я вспоминаю, что в доме есть кое-кто еще. Мальчишка-черкес. Я велел старой служанке запереть его в пустом курятнике. С нее станется ни рук ему не развязать, ни воды не дать. Я будто в тумане вижу полные страха и боли глаза под маской затвердевшей грязи. Он всего лишь мальчишка, как Тимур, покоящийся там, на столе, с миром, который уже никто не сможет потревожить.

Не поднимаясь, я зову своего верного Айрата: пусть приведет мальчишку из курятника и передаст двум женщинам, которые вымоют его, а после, переодев в чистую рубаху, дадут воды, хлеба и сыра. Айрату, конечно, придется посидеть с ними, присмотреть на всякий случай за этим маленьким дикарем. Потом, снова погрузившись в безмолвие, я сажусь на пол возле стола, на котором вечным сном спит Тимур.

Кто-то трясет меня за плечо. Это Айрат, взгляд у него смущенный. Я, поднявшись, иду за ним. Две женщины за дверью смущены не меньше. Одна держит в руках нечто напоминающее корсет и бормочет, будто бы по-венециански, но с жутким татарским акцентом: но се ун путело, но се ун путело. Это не мальчишка. Вхожу. В полутьме замечаю в углу его одежду и сапоги, по-прежнему покрытые коркой грязи; в центре комнаты, у лохани с водой, гибкое белое тело, опущенная голова в короне длинных светлых волос, скрещенные руки прикрывают лобковую поросль, талия сужается от бедер и снова расширяется к торсу, где вздымаются холмики маленьких крепких грудок. На пальце левой руки, похоже, кольцо. Пахнет чистой кожей, еще хранящей аромат воды и мыла после купания. Се уна путела. Это девушка.

Я молча замираю. Путела вскидывает голову. Глаза красные, но сухие: похоже, все слезы уже повыплаканы. Если не считать рук, прикрывающих гениталии, наготы своей она, кажется, нисколько не стыдится. Да и напуганной уже не выглядит. А меня вдруг охватывает смятение. Как же с ней общаться? С кем-либо из их народа я встречаюсь впервые. Пытаться что-либо объяснять бесполезно, она все равно не поймет, а я не пойму того, что скажет она, ведь каждому известно, что черкесы говорят на самом непонятном из всех языков мира, состоящем из взрывных и гортанных звуков, почти без гласных.

У кого просить помощи? В доме одни только татары, вряд ли кто-то из них может послужить мне переводчиком. Похоже, в Тане есть лишь один человек, знающий этот проклятый язык и при этом заслуживающий доверия. Я подзываю Айрата и отправляю его в лупанарий, велев как можно скорее привести ко мне хозяйку, черкешенку Маддалену: сиору Лену. Теперь главное – не проговориться, не сболтнуть никому, даже Лене, ничего лишнего. Обе женщины встревоженно молчат, хотя я сознаю, что долго это не продлится. Накинув на девушку простую льняную рубаху, я велю принести ей поесть и попить, но она, забившись в угол, ни к чему не прикасается, а я молча стою, прислонясь к дверному косяку, и ошалело гляжу на нее: глаза распахнуты, рот разинут, словно у соленой рыбы из моей тони.

Вернувшийся Айрат докладывает, что Лена ждет меня в зале. Иду туда, заперев за собой дверь. Потрясенная Лена, платком отмахивая мух, вглядывается в лицо мертвого мальчика. Одетая в темное платье, как бегинка, в черном чепце, прикрывающем волосы, она не похожа ни на черкешенку, ни на шлюху; немногие признаки роскоши – золотая цепочка с крестом в византийском стиле, чрезмерный запах лаванды да излишне броские кольца с искусственными камнями, память о былых возлюбленных.

Лена – женщина смелая, сильная, крупная, но уже увядшая, дочь одной из рабынь, захваченных во времена Тамерланова разорения, которую перекупщик-армянин много лет назад пристроил в публичный дом, когда его снова открыли. Хитрая, с маленькими лисьими глазками, ведь иначе женщине в этом волчьем логове не выжить. С помощью очередного любовника, нотариуса и одновременно священника, окрестившего ее весьма подходящим по случаю именем святой блудницы Магдалины, она поднакопила згей и перехватила у старого армянина лупанарий. Мне она должна быть обязана, поскольку год назад я дал работу в своей тоне маленькому ублюдку, которого Лена родила от венецианского моряка и которого больше не могла в рабочее время держать в публичном доме. Жизнь – странная штука, раз уж я прошу помощи у шлюхи; впрочем, будущее непредсказуемо, так сразу и не угадаешь, когда тебе понадобится помощь того, кому ты сам однажды помог.

Растерянный и взволнованный, я пытаюсь пересказать ей лихорадочную хронику последних двух дней, до появления путелы. Лена должна поговорить с ней, расспросить и попытаться выяснить, кто она и откуда, как ее зовут. На самом деле она могла бы даже ненадолго, всего на пару дней, остаться здесь, и я хорошо ей заплачу, если она научит путелу простейшим словам и фразам венецианского языка.

Лену это необычное предложение удивляет. За долгие годы в своей почтенной профессии она привыкла к самым странным и самым откровенным запросам, но роль драгоманки ей еще никто не предлагал. И потом, какой смысл говорить, слова тратить? На путелу достаточно взглянуть, осмотреть тело, нет ли в нем скрытых дефектов, прикинуть вес, понаблюдать за взглядом и движениями, в общем, оценить на предмет покупки или временного пользования.

Что толку в разговорах? Тана – не Венеция, где куртизанки, как она слышала от заезжего аристократа, читают стихи и рассуждают о философии. Здесь в нашем ремесле не до философий, за нас говорит тело, причем сотнями самых разных способов: запахами, прической, глазами, языком, руками, ногами, расчетливыми колыханиями живота. Клиенты же по непонятной причине, как правило, излишне болтливы, даже назойливы, они начинают пересказывать девочкам всю свою жизнь. Может, конечно, им только того и нужно, так что Лена обучила девочек, которые из этих разноязыких речей все равно ни слова не понимают, присаживаться рядышком на кровати и томно внимать, время от времени кивая и улыбаясь.

Но да, она готова ненадолго взять отпуск. Девочки справятся сами, тем более что в лупанарии ей и вправду лучше в ближайшие дни не появляться, поскольку там будет ад кромешный, ведь прибывает караван из Самарканда. Ах да, караван из Самарканда, я совсем забыл. Прошу ее сохранять все в строжайшем секрете. Лена, без сомнения, забавляется, воображая, что весь город, включая консула и священника, думают об этом угрюмом бабалуке Иосафате, который, оказывается, дни и ночи проводит, запершись в своем доме с ней, Леной. К тому же она знает, что у меня в погребе всегда есть запас хорошего кандийского вина.

Я велю проводить Лену к путеле, а сам остаюсь в одиночестве у стола, на котором по-прежнему лежит Тимур. Похоже, мухи становятся все многочисленнее и злее. Кожа темнеет, на животе проступают гнилостно-зеленые пятна, а между ног – полоса зловонной черной слизи, как будто тело разъедает изнутри. Поваро фиол, бедный мальчик. С ним тоже нужно что-то решать, по такой жаре и духоте я не могу позволить ему дожидаться Эдельмуга. Понадобится ящик с плотно пригнанной крышкой, гвозди и корабельный вар.

Но времени на раздумья не остается, потому что кто-то опять колотит в дверь. На улицах волнение, народ носится туда-сюда, со стены гремят трубы: караван из Самарканда наконец прибыл и потихоньку размещается в соседнем караван-сарае. А гонец уже кричит, что меня срочно ждут консул с Коцадахутом. Нужно идти, но мои смятенные мысли долго еще носятся между столом, где спит последним сном Тимур, и комнаткой, где я оставил путелу с сиорой.

* * *

Вернуться удается только к вечеру, без сил. Я почти двое суток не мылся и не снимал платья. Спал, наверное, всего пару часов, прикорнув на полу у стола с телом Тимура, и до сих пор морщусь от боли. Не считая кольчуги, одет я по-прежнему так же, как в ходе злополучного предприятия в роще, перепачкан потом, грязью и кровью и к тому же, кажется, обмочился. Даже сапоги у меня на ногах те же, надо бы их снять: не только для того, чтобы вычистить, но и потому, что внутри, похоже, пиявка. Консул, почуяв вонь, скривился, а этот татарин Коцадахут, прослышав о нашем славном предприятии, вдоволь похохотал надо мной и остальными, заявив с типично татарским юморком, который мне совсем не по нраву, мол, то-то будет зрелище, когда Эдельмуг, хорошо ему знакомый, увидит своего сына мертвым и, обезумев от горя, насадит головы Иосафата со всеми его сообщниками на пики, после чего снова расхохотался. На самаркандского купца, который сдержал слово и привез мне с гор между Персией и Индией сундучок чистейшего золота, я, видимо, тоже впечатления не произвел: о цене не торговался, приняв запрошенную, отчего купец едва не лишился дара речи. А у меня в голове мутно, все думаю о Тимуре и путеле и только хочу быстрее домой вернуться.

Войдя с сундучком под мышкой, я обнаруживаю, что Тимур по-прежнему на столе и вокруг по-прежнему вьется рой мух. Запах смерти, гниения, напоминающий мне вонь отбросов возле тони, только усилился. На полу грубо сколоченный деревянный ящик, как раз по размерам Тимура: его заказал мой верный Айрат, угадав еще не высказанную мысль. Я хвалю его, моего верного Айрата, и прошу снова позвать тех женщин, что сперва обмывали Тимура, а после путелу. Теперь им предстоит еще раз вычистить тело Тимура, смазать его бальзамами и эссенциями, завернуть в саван и уложить в сундук, который Айрат затем герметично закупорит. Сегодня уже слишком поздно, ворота закрыты и за стену не попадешь, но завтра его перенесут в мечеть и временно укроют в пустующем каменном саркофаге, чтобы отец мог совершить над ним подобающий погребальный обряд.

Сундучок с золотом я ставлю на лавку и молча, на цыпочках, подкрадываюсь к комнатке, куда поместил Лену и путелу. Из-за двери слышится голос, но только один, и принадлежит он сиоре. Любопытно было бы услышать и другой, но желание мое так и остается неудовлетворенным. Подождав немного, я решаю войти и сразу отсылаю Лену в кухню. Стою у двери, глядя на сидящую девушку, а она смотрит на меня, не отводя глаз, и в них словно бы немой упрек. В конце концов глаза приходится опустить мне, и тогда, совершенно раздосадованный, я выхожу из комнаты, заперев за собой дверь.