По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

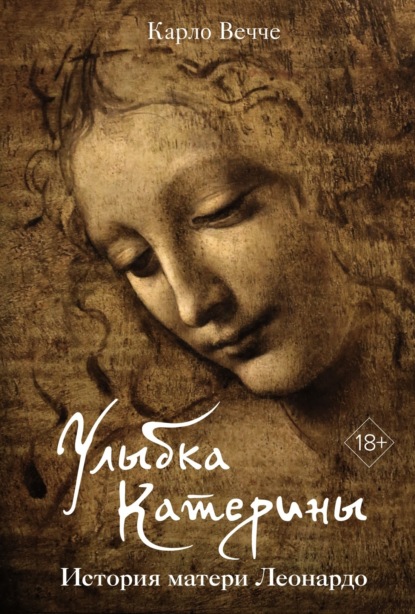

Улыбка Катерины. История матери Леонардо

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Когда танцы закончились, молодежь под всеобщие восторженные аплодисменты расселась по местам, а старый сказитель принялся нараспев рассказывать саги о нартах. Кое-кто, разморенный едой и махсымой, потихоньку уснул. Какой-то юноша, воспользовавшись случаем, увлек девушку под сень деревьев. Но Катя, взмокшая и усталая, слушала не дыша, поскольку старик начал с ее любимого цикла о Шатане, матери нартов, полного мрачных и загадочных историй, связанных, как ей всегда казалось, с тайными истоками жизни и ее собственного существования.

Прекрасная Шатана, обольстительная, мудрая и искусная в магии, чудесным образом родилась из гробницы, где девятью лунами ранее была похоронена Дзерасса, мать героя Урызмага. Говорили, будто на поминках Урызмаг отхлестал труп своей матери войлочным кнутом, ненадолго воскресив тело, чтобы успеть возлечь с ней. Когда же гробницу вскрыли, услышав детский плач, то нашли внутри Шатану. Так что нарты считали ее не только дочерью покойной Дзерассы, своей бабушки, но и дочерью Урызмага, приходившегося ей также и братом. Урызмаг взял в жены Эльду, но Шатана, став взрослой, полюбила своего отца-брата. Обманом выманив у Эльды ее покрывало и платье, она возлегла с Урызмагом, что довело Эльду до безумия и смерти. Впрочем, Катя еще не понимала, что значит возлечь с мужчиной и почему этот проступок считался таким тяжким, что повлек за собой смерть невинной Эльды. Катя поведала мне, что и сама во время нашего короткого совместного пути испытывала желание полежать со мной, то есть просто спать, прижавшись к могучему телу отца.

Впоследствии Шатана вступала в связь и с другими нартами, поскольку жизнь и любовь текли в ней неудержимо, как воды реки, в которой она любила купаться обнаженной. Однажды это увидел пастух Зартыж, который мигом влюбился в нее и, не в силах сдержать нафси, то есть семени, исторг его на круглый камень у ног Шатаны. В этой части истории женщины многие девушки захихикали, но не Катя: она оставалась серьезной, поскольку не знала, что такое нафси. Между тем камень ожил, стал расти, и через девять лун Тлепша попросили разбить его, дабы извлечь младенца с раскаленной кожей, богатыря Сосруко, которого тут же омыли в проточной воде, а затем сделали практически неуязвимым, искупав в молоке волчицы. Было у Шатаны и множество других любовных связей. Часто, чтобы не быть обнаруженной, она переодевалась мужчиной, а затем ускользала верхом на коне, свободная, как ветер. Так она в конце концов и сделалась матерью почти всех нартов.

Серп месяца опускался за гору, словно его тянула вниз невидимая черная рука. Засияли звезды. Повсюду снова разгорелись костры. А когда меж мужчин пошли по кругу кувшины с крепкой брагой, полились и песни. Праздник закончился, многие семьи уже начали разъезжаться, чтобы успеть до темноты добраться в свои аулы. Но на поляне осталось еще много людей, прибывших издалека и разбивших свои шатры вдоль реки. Один из вождей кивнул молодым людям, сидевшим вокруг нас, приглашая на последний обряд, очищение. Все поднялись и направились к излучине реки, где, вдали от водоворотов и омутов, текли по неглубокому руслу, усыпанному гладкой галькой, спокойные и прозрачные воды. Мы тоже встали, и я подтолкнул Катю вслед другим юношам и девушкам. Ее переполняло любопытство, но я умолчал о том, что должно было случиться дальше. Я-то прекрасно это знал. Именно так я четырнадцать зим назад познакомился с ее матерью.

Дойдя до берега, она увидела, как молодежь сбрасывает одежду и нагишом, шутя и плескаясь, входит в воду. После минутного колебания она тоже начала раздеваться. Тела своего Катя нисколько не стыдилась. Сняв льняную рубаху, она ощутила кожей ночную прохладу. Бодрящие струи речной воды коснулись пальцев ее ног, поднимаясь выше, до бедер, живота и сосков, пока девушка не погрузилась в воду и не вынырнула снова, дрожа от возбуждения. По ее спине змеились длинные мокрые волосы, и я завороженно смотрел на это тело в неверном свете звезд и блеске воды. Такой, наверное, явилась некогда Шатана пастуху Зартыжу. То же случилось со мной и при виде другой обнаженной девы, выходящей из вод в такую же лунную ночь четырнадцать зим назад. Я с ужасом осознал, что влюбляюсь в собственную дочь.

На следующее утро я послал в шатер помощницу, чтобы та затянула корсет-квеншибе еще туже прежнего, и велел дочери снова надеть мужскую одежду. Возвращение домой получилось быстрее, чем путь на праздник, мы скакали почти без остановок. С нами отправились еще двадцать всадников, которым я предложил устроить засаду на татарский караван, в первую очередь для того, чтобы увести лошадей. Земли в нижнем течении Псыжи я знал прекрасно. Там-то, в березовой роще, в былые времена не раз служившей укрытием для наших набегов, мы и задумали напасть на караван. Катя ехала с нами, но теперь все было совсем не так, как прежде.

Я больше не говорил с ней, а она, не понимая причин столь внезапной перемены, боялась ко мне приближаться. Тема замужества была исчерпана, и больше мы о нем не вспоминали. Внешне Катя казалась безучастной, ее льдисто-голубые глаза сияли, как вершины Ошхамахо, но я был уверен, что в душе она глубоко опечалена. По приезде в аул я нарушил молчание только для того, чтобы объявить о своем немедленном отъезде. Больше она со мной не поедет. На прощание мне вдруг вспомнились слова, которыми герой Варзамег прощался с Шатаной: «Когда я буду в отъезде, уколи ладонь. Если увидишь каплю молока, я жив и вернусь; если кровь – значит, я ушел в Страну Теней, откуда нет возврата».

Я рассказал старейшинам нашего аула о своем плане засады и убедил их вверить мне двадцать юношей. Остальных собрал по аулам, которые проезжал, двигаясь вниз по реке. Когда мы достигли равнины, со мной была уже почти сотня. Я послал три пары разведчиков на восток, откуда ожидалось прибытие каравана и табуна. Небольшому отряду поручил напасть на хвост каравана: всего лишь уловка, чтобы отвлечь конвой и заставить купцов бежать на запад. Остальные же со мной во главе, укрывшись среди деревьев, должны были обрушиться на голову табуна, напугать лошадей и погнать их вверх по реке. С собой – никаких доспехов и шлемов, только кольчуги и легкое оружие: мы ведь не к настоящей битве готовились, а всего лишь лошадей собирались угнать.

Лагерь разбили в березовой роще близ устья Псыжи, почти у самого моря. К северу виднелся город франкских купцов, носивший то же имя, Тана, что и широкая река, протекавшая невдалеке. С другой стороны пробегала мелкая речушка, терявшаяся в болотах. Эти места совсем не похожи на наши горы. Тут особо не расскачешься, повсюду ямы и топи, только лошадь охромеет.

Туман, сгустившийся вчера вечером, окутал белой пеленой деревья, лошадей и людей, однако на рассвете рассеялся, оставив полупрозрачную млечную дымку, которая висела еще до позднего утра. Под лучами солнца воздух стал тяжелым и влажным, без единого намека на ветер. Многие из моих людей еще спали, утомленные скачкой. Повисла странная, неестественная тишина. Умолкли даже птицы. Лишь я один ходил меж берез, пытаясь разглядеть в тумане возвращающихся разведчиков. Вдруг в зарослях камыша среди болот я заметил медленно бредущую фигуру, которая тянула за собой лошадь. Но только успел изготовить лук и собрался пустить стрелу, как незнакомец заметил меня и вопросительно произнес одно лишь слово: адэ, отец?

Из туманной дымки ко мне вышел юный воин в темной войлочной шапке, с короткой шашкой за поясом. Катя, и с ней Звезда. Встала как вкопанная прямо передо мной, широко расставив ноги. Оказывается, она тайком следовала за мной от самого аула. Чего еще я должен был ожидать от собственной дочери! Слова, частые, торопливые, потекли из ее уст, как потоки крови из раны: она явилась сюда, повинуясь моему приказу, ведь если ей ради сохранения чести семьи придется выйти замуж, она должна сперва вступить в бой и убить человека. Кроме того, раз уж нам выпало воевать за свой народ, она хочет биться против татар наравне со всеми и ни за что не оставит меня одного. Смешавшись, я не знал, что сказать и что думать. Молча подошел к ней, грубо сгреб в объятия. По крайней мере так, чувствуя стук ее сердца, вдыхая аромат ее волос, мои глаза не видели ее взгляда и я не тонул в этой бездонной синеве.

Мы стояли так целую вечность, совсем забыв об обходе, который я сам же и устроил. Вдруг тишину прорезал звук рога. Не успел я опомниться, как рядом просвистела стрела, вонзившись в кору березы. Обнажив шашку, я обернулся и увидел, как с противоположной стороны в рощу врывается отряд всадников и пеших воинов. Юнцы, которых я поставил на страже с той стороны, должно быть, уснули и уже повержены. Остальные, по привычке расположившиеся в тени деревьев, рядом с лошадьми, заслышав рог, вскочили на ноги и теперь смотрели в мою сторону, ожидая приказа.

Я бросился к ручью, который обеспечивал нам пути отхода через болота, но там, среди камышей, уже плыли лодки, полные вооруженных людей. Мы окружены! Охотники стали добычей. Сопротивление бесполезно. Я кричу остальным седлать лошадей и бежать. Через несколько мгновений десятки лошадей уже мчатся в бешеном галопе, ища спасения. А с той стороны рощи кое-кто из наших воинов, сознавая, что жертвует собой ради жизней других, пытается остановить нападающих или хотя бы преградить им путь собственным телом.

Я оборачиваюсь к Кате, так и стоящей позади меня. В глазах застыл ужас. Я хватаю ее за плечи, словно для того, чтобы придать уверенности, смотрю в эти бездонные синие глаза. Потом резко поднимаю над землей, сажаю верхом на Звезду, бью шашкой плашмя, и лошадь, пустившись в галоп, скрывается в роще.

Свободной, Катя должна быть свободной.

Свистом я пытаюсь подозвать Ночь, но конь не откликается. Должно быть, сбежал или убит.

Все ближе и ближе топот лошадей, крики людей на незнакомых наречиях. Без коня мне не уйти. Значит, придется встретить врага лицом к лицу, с шашкой наголо. Умереть мужчиной и сойти в Хедрыхэ в хорошей компании. Но что-то мне мешает. Я отчаянно пытаюсь не упустить из виду Катю, которая скачет среди деревьев. Глаза мои – руки мои: тянутся, пытаясь схватить то, что ускользает навсегда. Хочу последний раз коснуться ее, последний раз по-отцовски приласкать. Я вижу, как она скачет, то появляясь, то исчезая, словно луч света мелькает меж берез.

Вдруг спину пронзает холодом. Что-то входит глубоко внутрь, пробивает мне сердце, пригвоздив к стволу. Шашка выпадает из рук. Я остаюсь стоять, вцепившись в кору березы, липнущей к пальцам, будто клочья омертвевшей кожи, и чувствую, как моя кровь жаркими ручьями стекает в недра Матери-Земли. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Белая пелена застилает мой взор, прежде чем в глазах навечно запечатлеется образ дочери, которой все-таки удалось бежать. Она свободна.

2. Иосафат

Неглубокая топь в окрестностях Таны[16 - Тана – два города на левом берегу Дона, неподалеку от древнегреческой колонии Танаис (район нынешнего Азова), существовавших одновременно, в XII–XV вв., под властью Венецианской и Генуэзской республик.], июльское утро 1439 года

Что я вообще забыл в этом мерзком болоте?

Вода, просочившись в сапоги, уже поднялась мне выше чулок, аж до самых штанов. В зарослях камыша посреди этой илистой топи стоит удушливый зной. Под тяжестью стальной кольчуги я весь взмок. Вооруженные стычки мне в новинку, так что меча из руки не выпускаю. Но боюсь до дрожи. Ситуацию усугубляет шлем, древний, с забралом, который я еще и под подбородком застегнул, поскольку черкесы чертовски хороши в обращении с луком, выцеливая, по обыкновению, глаза или шею. Меня заставили измазать металл грязью, чтобы солнечные блики не выдали нашей позиции. Но комары проникают даже через такую сбрую: я чувствую, как они кусают меня под рубахой и в шею. Глядишь, в этой мутной водице и пиявки водятся, но отогнать их я все равно не могу, руки-то заняты: в одной меч, чтобы прорубаться через камыши, другой тяну за собой лошадку.

Я замираю. Впереди, не далее чем в одном полете стрелы, березовая рощица. Странная, неестественная тишина. Даже птиц не слышно. Только зудение этих треклятых комаров. И снова накатывает непереносимый страх, от которого у меня внутри все скручивается. Должно быть, нас уже заметили и теперь целят стрелы, попрятавшись за деревьями. В этой игре глазом не успеешь моргнуть, как охотник с добычей поменяются местами. В любую секунду может раздаться свист, и я пойму, слишком поздно, конечно, что стальное острие насквозь прошило кольчугу и в клочья разорвало сердце. Я молча подаю знак остальным остановиться и укрыться в камышах. Теперь им нужно только дождаться сигнала.

Я закрываю глаза. Именно в такие моменты воспоминания о родном городе наиболее ярки. Городе, что кажется сотворенным из воды и камня, хотя на деле соткан из снов: лабиринте каналов и канальчиков, улочек-калле, крытых переходов и темных подворотен, площадей-кампо и тесных перекрестков; глядящей на лагуну пьяцце Сан-Марко с куполами собора и розовой филигранью Дворца дожей; родительском доме у церкви Санта-Мария-Формоза.

Оставшись после смерти моего доброго отца Антонио сиротой, я быстро возмужал. Тогда меня запихнули в грамматическую школу, чтобы выучил как следует сперва латынь, потом законы, да служил Республике на самых высоких и почетных должностях, вроде прокуроров, советников или наместников, а то выше: глядишь, и до шапки дожа недалеко. Денег, згей, предки заработали вдосталь, так что хватит с нас: не нужно больше пачкать руки торговлей, законной или не слишком, комиссионными, тяжким и унизительным общением с евреями, турками и прочими негодяями-язычниками по всему свету, не нужно задыхаться в смрадных, провонявших экскрементами трюмах галей с риском сгинуть в кораблекрушении. То ли дело: жить себе синьором, выстроить роскошную виллу на терраферме[17 - Терраферма («твердая земля», ит.) – материковые территории Венецианской республики, в описываемое время простирались на восток до Пулы (нынешняя Хорватия), а на запад почти до Милана.], в сияющей парче по пьяцце расхаживать… Едва двадцатилетним меня ввели в Большой совет, назначили avogador ad curiam forestieri[18 - Авогадором курии по делам иностранцев (лат.). Авогадор в Венецианской республике – член высшей судебно-административной коллегии, наблюдавшей за исполнением законов (впоследствии – адвокат).], но дворцовые залы и весь этот замкнутый, полный интриг и борьбы за власть мирок с первого взгляда стали мне отвратительны.

Я чувствовал: за стенами дворцов ждет настоящий мир, мир из цветов, запахов, языков и звуков, что, сходя в утлые лодчонки с больших кораблей под знаменем крылатого льва, легко достигают лавок и причалов на Большом канале и канальчиках поменьше: пестрые одеяния восточных торговцев, парча и шелка, золото, серебро и драгоценные камни, тысячи пахучих приправ и эссенций, тысячи языков, слившихся наконец воедино на рынках Риальто. Мир без границ, который я представлял еще мальчишкой, слушая рассказы путешественников, посещавших дом Барбаро, или моряков, хваставших в какой-нибудь лавке женщинами, покоренными или купленными в портах Востока; или часами разглядывая тщательно выведенные на пергаменте румбы каталонских портуланов[19 - Портуланы – морские карты, особенно подробно изображавшие береговую линию.], столь ревностно хранимых в доме дяди, и выдумывая потом необычайные путешествия по маршрутам, указанным этими розами ветров. На пергаменте все это было таким простым и таким близким…

Участь моя в грамматической школе казалась мне тюрьмой куда худшей, чем та, что досталась заключенным в Пьомби[20 - Пьомби (от ит. piombi, «cвинцовый») – тюрьма во Дворце дожей Венеции, крыша которой была покрыта свинцовыми пластинами.]. Сквозь прутья решетки на первом этаже я смотрел на улицы Риальто, очаровываясь видениями надушенных восточных рабынь в прозрачной, облегающей тела кисее, их крохотных ножек в мягких туфлях без каблука, то обнажавшихся, завлекая очередного клиента, то скрывавшихся снова, хотя и не слишком быстро. К величайшему стыду моего наставника, я засыпал на текстах Цицерона, а просыпался на тех, что рассказывали о невероятных путешествиях или античных мифах, вроде «Метаморфоз» Овидия. И как же поражен был наставник, считавший меня косным и неспособным к наукам, когда я изъявил желание учить греческий, который сам он прекрасно знал, поскольку бывал ни более ни менее как в Константинополе, где брал уроки у лучших византийских учителей. Слушать его речи мне нравилось только тогда, когда он рассказывал об огромном городе с золотыми куполами и статуями, а я мечтал однажды там побывать; и после, когда нами читались и переводились отрывки из Геродота, Арриана, Ксенофонта и Страбона.

Дома я тайком доставал и жадно читал книги, написанные на простонародном или французском: историю Александра Македонского, романы и кантари[21 - Кантари – поэма в октавах, повествующая о подвигах паладинов.] о путешествиях и любовных приключениях в Средиземноморье, вроде «Филоколо» мессера Джованни Боккаччо, «Прелестной Камиллы» Пьеро да Сиена и «Восточной царицы» Антонио Пуччи, «Истории Аполлония, царя Тирского», хроник Иоанна де Вандавиллы[22 - Хрониками Иоанна де Вандавиллы Иосафат Барбаро называет книгу французского врача Жана де Бургоня «Приключения сэра Джона Мандевиля» (ок. 1357–1371).] или «Сферы» Горо Дати, одолженной мне одним флорентийским купцом и богато украшенной миниатюрами, в заключительной части изображавшими сказочный Восток; но главным образом хроник невероятного путешествия в страну Гаттайо, совершенного одним из членов семьи Поло, именем Марко Эмилионе. Наступит день, мечтал я, когда мне самому доведется описать свои путешествия.

Семья принудила меня жениться на дочери одного из самых знатных и богатых патрициев Республики, Ноне Дуодо. Но разве мог я отказаться от своей мечты? И вот, когда Сенат назначил моего тестя Арсенио Дуодо консулом колонии Тана, я под предлогом его сопровождения распрощался с женой, новорожденными детьми и в лето Господне 1435, взойдя на борт ромейской галеи, отправился на край света, в самый дальний порт венецианской империи.

Мне было всего двадцать два. В скудном багаже я вез кое-какие из самых любимых моих книг, в том числе «Сферу», так и не возвращенную флорентийскому купцу, и одолженный у дяди каталонский портулан; прочие же книги я сохранил в голове, откуда, как не раз говаривал мой наставник, никому не под силу было бы их украсть. После нескольких недель плавания по Адриатике и Эгейскому морю нам с моим тестем Арсенио и его секретарем, священником-нотариусом Никколо де Варсисом, пришлось сделать долгую томительную остановку в Константинополе, поскольку судовладельцы, недовольные скудностью платы, отказались продолжать путь за пределы проливов. Довольно скоро я обнаружил, что столица империи, грезившаяся мне столь великолепной, на деле является мрачным и зловонным вместилищем всех пороков и отбросов мира. А виденные мимоходом колоссальные византийские здания, дворцы и церкви, показались мне смертельно больными стариками, чей многолетний упадок грозил со дня на день оборваться неминуемым Апокалипсисом.

Желая как можно скорее продолжить свой путь, я предпочитал проводить время, путешествуя при помощи карандаша по румбам на страницах портулана, в запальчивости своей воображая то, что мог бы увидеть: легендарную столицу другой империи, Трабезонд; но главное – мифические земли, о которых я читал в античных текстах: Херсонес и Колхиду, которую теперь называли Менгрелией, цель путешествия Ясона и аргонавтов, искавших золотое руно, и родину племени женщин-воительниц, амазонок, сама мысль о которых будоражила мое воображение; и это еще не считая столь же мифического Меотийского болота, Боспора Киммерийского и владений легендарных народов, скифов, сарматов и половцев.

Однако ничего из того, что грезилось за портуланом, мне увидеть не удалось. Когда мы с первым попавшимся кораблем наконец отплыли из Константинополя, то, подгоняемые свежим, но непредсказуемым ветром начинающейся весны, взяли курс строго на север, в сторону Газарии и генуэзской колонии Каффа. Такому повороту я не слишком обрадовался. Генуэзцев я не любил – должно быть, это чувство, разделяемое всеми моими согражданами, досталось нам в наследство от предков, – хотя перед отплытием мне объяснили, что Большое море принадлежит Генуе практически целиком, и если мы хотим пересечь его в мире и спокойствии, с ними придется иметь дело. Да и потом, сами звуки этого имени, Каффа, немедленно вызывали леденящие душу воспоминания: ходили слухи, что именно оттуда почти сто лет назад пошло страшное моровое поветрие – черная смерть, опустошившая Европу.

Ветер, поначалу благоприятный, на полпути внезапно стих. Долгими днями тяжело груженная галея, переваливаясь с одного борта на другой, продвигалась сквозь легкую дымку штиля только силою весел. Я страдал морской болезнью, меня невыносимо мутило от запахов, что исходили от скамей гребцов и испорченной вяленой рыбы. Потихоньку заканчивалась питьевая вода, от развившейся цинги у меня выпали два зуба, и я поклялся себе больше никогда в жизни не пускаться в морское плаванье. Моя исследовательская карьера стартовала крайне неудачно.

В конце концов на горизонте снова появилась земля, однако ничего грандиозного или легендарного в ней не было. Меотийское болото теперь носило малопоэтическое название Забахское море, поскольку в его неглубоких водах то и дело можно было увидеть огромные стаи сардин, именуемых здесь забах. Ветер и течение, сбив корабль с курса, отнесли его на восток, и капитан решил отказаться от захода в Каффу: мы лишь сделали короткую остановку в генуэзском порту Матрега[23 - Матрега – в X–XI вв. славянская Тмутаракань, ныне станица Тамань.], уже в самом проливе, чтобы пополнить запасы пресной воды и свежих продуктов, а после продолжили путь.

Двигаться на север, вдоль пологих берегов, переходящих в топи и болота, к устью великой реки Таны, снова пришлось на веслах. Говорят, река эта такая длинная, что никто не знает, откуда она проистекает: быть может, из самого рая земного. Галея поднималась по ее спокойному течению, пока дозорный с верхушки мачты не заметил по правому борту башни последнего обитаемого города этой части света. Сойдя наконец на берег, я с трепетом в сердце прошел подо Львом святого Марка, что высечен над воротами. Не исключено, что дальше этого места Лев со своей огромной, раскрытой на середине книгой и впрямь не забирался.

Впрочем, Тана тоже не показалась мне сказочным городом, рассказы о котором я мальчишкой слышал от стариков, побывавших здесь еще в прошлом веке, городом, которому всего несколькими месяцами ранее кое-кто в Сенате сулил радужные перспективы восстановления. Реальность оказалась совсем иной, как иной была и Тана прошлого: ярмарка удачных возможностей, рискованных приключений и неожиданных богатств, конечная точка северной ветви Великого шелкового пути, куда тянулись караваны из Астрахани, Самарканда и даже Гаттайо. Следом в Тану хлынули драгоценные китайские и персидские шелка, ковры, пряности, фарфор, бронза и золото. А после явился Тамерлан со своими всадниками Апокалипсиса и все здесь сжег.

Венецианцы начали осторожно возвращаться в Тану лишь несколько лет спустя. Они возобновили приятельские отношения с татарами, которые, даже смягчив немного свой нрав, всегда были готовы напасть и разграбить колонию. С разрешения этих беспокойных соседей, умиротворяемых уплатой терратико, земельной подати, и коммеркиев или тамги, пошлины за торговлю, они снова принялись сооружать лавки и склады, а главное, кольцо крепких стен и башен, с тремя воротами и высоким донжоном. В город вернулись солдаты, перекупщики, ростовщики и сводники всех мастей, народностей, языков и религий. Священники и монахи воздвигли несколько церквей и колоколен, чуть выше и приметнее, чем башни и стены. В зловонном переулке за кабаком снова открылся публичный дом, лишившийся, правда, былого великолепия и оживляемый ныне лишь несколькими местными красавицами, давно поблекшими и располневшими, переговаривающимися на собственном наречии, в котором мешались все городские языки. Не вернулись лишь караваны золотого века. Купцы теперь предпочитали водный путь через Красное море в Индию, а кое-кто отваживался даже выходить за Геркулесовы столпы. С уменьшением числа караванов с Востока реже стали приходить и торговые галеи из Венеции, отныне груз их на обратном пути все больше состоял из товаров местных или привозных из северных степей и южных холмов: проса и гречки, шкур и мехов, воска, соленой рыбы и икры, а если повезет, то и меди или золота из горных копей.

В границах стен оставались еще обширные пустыри, где ветер шелестел в зарослях камыша и чахлого кустарника над вросшими в землю руинами или поднимал тучи сухой пыли, что с осенними дождями оборачивалась непролазной грязью, а зимой – сверкающей коркой льда.

Та первая зима в Тане стала для меня самой тяжелой. Вскоре я подхватил лихорадку и долго страдал изматывающими приступами кашля. Вернуться в Венецию мне уже не удалось: в октябре погода ухудшилась, прервав всякое морское сообщение. Я обнаружил, что жизнь в Тане, изолированной от остального мира, напоминала миф о Прозерпине: полгода под солнцем, среди живых, и полгода во тьме, в загробном мире, среди мертвецов. Северный ветер завывал без перерыва, неизменно находя способ пробраться сквозь щели в обшарпанных ставнях. Затем начался снегопад, пока наконец не замерзли и широкая река, и даже море, по крайней мере на сколько хватало глаз. Все казалось недвижным и безжизненным. Надеясь пережить суровую зиму, люди, словно насекомые, жались к кострам или очагам в глубине своих домов и лавок, полных вонючего дыма, грязи и крыс.

Я отдавал себе отчет, что если не хочу по весне с первым же кораблем униженно возвращаться в Венецию, то должен срочно что-нибудь придумать: стать независимым от тестя, высунуть голову из этой отвратительной Таны и начать исследовать окрестности, все эти области с загадочными названиями, вроде Тартарии, Руси, Кумании, Алании, Газарии, Черкесии, в поисках приключений, славы и богатства, которых я заслуживал. А кратчайшим путем к богатству в этой захудалой Тане, так и не оправившейся после разорения Тамерланом, была торговля живым товаром.

Глядя на благообразные лица нотариусов и священников, трудно было поверить, что вокруг работорговли вращается практически вся местная экономика. Мужчины, молодые и сильные, славяне, татары или черкесы, по-прежнему пользовались спросом на восточных базарах, особенно в Египте, где правила династия мамлюков, бывших на самом деле не кем иным, как черкесскими рабами султанов: впрочем, после протестов властителей Кипра, видевших в этой торговле лишь укрепление власти неверных, она была формально запрещена. В Венеции, напротив, спрос был главным образом на женщин и особенно девушек, которых отсылали работать в ткацкие мастерские или брали в дом в качестве прислуги: подметальщиц, кормилиц, сиделок для детей и стариков, а зачастую, втайне от жены, родни и священников, и для удовлетворения особых, куда более сокровенных запросов хозяина дома. Но в таком городе, как Венеция, все, разумеется, обо всем знали, хотя и делали вид, что не подозревают.

Сделки эти, какими бы скрытными и грязными они ни были, обладали видимостью законности и даже скреплялись нотариусом Республики, обычно специализирующимся на подобных делах, с составлением акта, который давал владельцу право совершать с новоприобретенным имуществом любые действия, какие только могут быть совершены с вещью или товаром: перепродавать, сдавать внаем, дарить, завещать. А когда вещь ломалась, ветшала или становилась негодной, ее можно было попросту выбросить. Так, над старухой-рабыней достаточно было лицемерно свершить акт освобождения, чтобы после вышвырнуть ее на улицу, за ворота палаццо, просить милостыню и умирать. Все это происходило с молчаливого благословения Церкви, которая, впрочем, формально порицала работорговлю и, заботясь о духовном здравии паствы, посылала священников и монахов крестить язычниц именами святых: Мариями, Маддаленами, Катеринами, Лючиями, Бенедеттами. Нотариусов и священников всегда обступал тесный круг поверенных, перекупщиков и посредников, сходный да и смыкающийся с тем, что стоял за процветанием куртизанок.

Мне этот круг нисколько не нравился. И я не нашел лучшего, чем заняться рыбной ловлей: рыба не так пачкает руки, как работорговля. Потратив все взятые с собой цехины и заложив ростовщику-еврею свое богатое платье, я завел привычку одеваться куда скромнее и вскоре смог приобрести у одного из татарских племен право на пользование тоней[24 - Тоня – участок реки или озера, специально оборудованный для ловли рыбы неводом.] со своими сушильней и солильней в месте, называемом Бозагаз[25 - Бозагаз («серое дерево», тат., также Возагаи) – ныне станица Багаевская.], что вверх по великой реке, в сорока милях к востоку от Таны. Задумка оказалась неплоха и окупилась в кратчайшие сроки, поскольку вяленая рыба была одним из немногих товаров, крайне востребованных венецианскими морскими караванами-мудами, насущной пищей для моряков в тех дальних плаваниях по Средиземноморью, какие невозможно совершить, просто лавируя вдоль берега. Жаль только, что запах рыбьих потрохов, навевавший воспоминания о путешествии морем, вызывал у меня тошноту и вечно лип к одежде и рукам безо всякой надежды его смыть.

Когда реки снова стали покрываться льдом, склады уже ломились от вяленой и соленой рыбы, заготовленной на следующий сезон, к приходу муды. Теперь, почувствовав, что неплохо устроился в Тане, я начал общаться и даже заводить дружбу с татарскими племенами, жившими в окрестностях города. На тоню свою я нанял, вместе с парой ублюдков, рожденных от венецианцев местными женщинами, нескольких татар, а те, к моему удивлению, привели с собой рабов, русских или черкесов, на которых и возложили всю тяжелую работу, чтобы самим, как они заявили, надзирать, только забирая плату. Если так поступал парон Юсуф, хозяин Юсуф, как меня теперь звали, сидя на колченогой табуретке посреди собственного склада, отчего бы им тоже просто не посидеть и не посмотреть?

Я, Юсуф, прекрасно ладил с этими милыми мошенниками и в то же время поглядывал, чтобы они не слишком тиранили своих рабов. Я запретил пользоваться кнутом и следил за тем, чтобы на всех доставало еды. А сам понемногу стал учить татарский язык и даже одеваться начал, как они, в мешковатые штаны, заправленные в сапоги, тяжелую соболью шубу, раз и навсегда решившую проблему простуды, и остроконечную шапку-футряну, отороченную песцовым мехом. В сундуке копились згей: цехины, дукаты и серебряные византийские асперы, дирхамы и прочие самые странные и невероятные монеты, что были в ходу у этих варваров. Я сменил место жительства, купив каменный дом с просторным залом, двором, конюшнями и огородами у самой городской стены, поскольку предпочитал свежий запах полей, а не вонь лавок, лепившихся друг к другу на площади и вдоль берега. Еще немного, и я бы оставил Тану, отправившись исследовать огромный континент, который не смог бы окинуть взглядом, даже взобравшись на самую высокую башню.

Страсть к познанию мира, о котором я читал в античных книгах или слышал от наставника, владела мною всегда. Еще в ходе первых вылазок верхом на лошади в сопровождении пары слуг я пытался определить местонахождение древнегреческой Таны и даже, как показалось, узнал ее в облупившихся стенах, которые раскопал в грязи на северной стороне речной дельты, не обнаружив, впрочем, ничего, кроме совершенно порозовевшей от времени древней монеты. Отъехав чуть дальше, я заметил, что в степи нередко встречались более или менее высокие насыпи, вероятно, бывшие старыми захоронениями, которые в народе зовутся курганами. Некогда один из таких курганов, названный Контеббе, был испещрен колодцами, которые в течение двух лет копал египетский искатель приключений по имени Гульбедин. Этот Гульбедин приплыл из Каира в поисках баснословного сокровища, которое, по словам одной татарской рабыни, спрятал там Индиабу, последний царь аланов, прежде чем его народ был истреблен Тамерланом. Гульбедин умер, так ничего и не найдя, раскопки были прекращены, но слухи о кладе ходили по-прежнему.

И вот однажды, холодной и ненастной ноябрьской ночью, я оказался в доме купца Бортоламио Россо в компании еще пяти весьма достойных собутыльников: Франческо Корнарио, Катарина Контарини, Дзуана Барбариго из Кандии, Мойзе Бона д’Алессандро с Джудекки и Дзуана да Валле, который, побывав капитаном фусты в Дербенте на Каспии, успел снискать нелестную репутацию пирата, грабившего идущие из Астрахани корабли неверных. Мы выпили много отличного кипрского вина, привезенного Бортоламио, и уже переключились на граппу, в полный голос коверкая все песни гондольеров, какие только могли вспомнить.

Кончилось это шумное сборище тем, что мы всемером образовали товарищество с целью отыскать таинственное сокровище Контеббе. Инструменты для раскопок и строительства, заказанные Корнарио в Константинополе для укрепления стен, прибыли еще в июле. На клочке бумаги в пятнах от вина и жира Катарин составил контракт, слова которого из-за нетвердой руки и затуманенных вином глаз купца ползли вкривь и вкось. Был канун дня святой Екатерины Александрийской, той, что изображается с колесом, и в качестве восьмого участника, который принесет нам удачу и добрую прибыль, я предложил саму святую Екатерину, в которую после прочтения «Золотой легенды» Иакова Ворагинского бесповоротно уверовал. Конечно, я был слегка навеселе и лишь потому без конца повторял приятелям, что святой Екатерине тоже необходимо выделить долю добычи: справедливую осьмину, которую должно поднести в дар ее иконе в церковке Сан-Франческо, обители доброго епископа Франческо, поскольку тамошние монахи помогали милостыней беднякам и бывшим рабыням. Многих из них, в большинстве своем звавшихся Катеринами, я часто видел перед образом их покровительницы на коленях вымаливающими кусок хлеба.

Затея наша, предпринятая дважды, поздней осенью и ранней весной, закончилась полным провалом. Мы копали, копали, но так почти ничего и не нашли. И святая Екатерина нисколько не помогла, ибо тревожить сон мертвых – дело нечестивое. В Тану мы вернулись побежденными, и татары долго еще насмехались над нами, перекрестив разрытый курган во «франкскую яму». Я совсем пал духом, и не столько даже из-за дукатов, впустую потраченных на раскопки. Из величайшего исследователя древностей я превратился в мелкого расхитителя могил и начал все чаще взбираться на башню, оглядывая с высоты бескрайние степи и мечтая поскорее сбежать из Таны.

Именно с этой башни я, так никуда и не сбежав, в тепле и уюте наблюдал следующей зимой грандиознейшее зрелище: переселение народов. К Тане под предводительством хана Кичи, прозванного Малым Мухаммедом, приближалась часть татарской орды. Она вилась среди замерзших рек, будто гигантская змея, состоящая из людей и животных. Сперва появились отряды всадников, десятки, затем сотни: целый лес копий, знамен, высоких остроконечных шлемов и причудливых, отороченных мехом шапок. Потом, много дней спустя после начала этого бесконечного шествия, прибыл и сам хан, который вместе со свитой, родичами и наложницами расположился на расстоянии выстрела из лука от стен Таны, в разрушенной древней мечети.

Прекрасная Шатана, обольстительная, мудрая и искусная в магии, чудесным образом родилась из гробницы, где девятью лунами ранее была похоронена Дзерасса, мать героя Урызмага. Говорили, будто на поминках Урызмаг отхлестал труп своей матери войлочным кнутом, ненадолго воскресив тело, чтобы успеть возлечь с ней. Когда же гробницу вскрыли, услышав детский плач, то нашли внутри Шатану. Так что нарты считали ее не только дочерью покойной Дзерассы, своей бабушки, но и дочерью Урызмага, приходившегося ей также и братом. Урызмаг взял в жены Эльду, но Шатана, став взрослой, полюбила своего отца-брата. Обманом выманив у Эльды ее покрывало и платье, она возлегла с Урызмагом, что довело Эльду до безумия и смерти. Впрочем, Катя еще не понимала, что значит возлечь с мужчиной и почему этот проступок считался таким тяжким, что повлек за собой смерть невинной Эльды. Катя поведала мне, что и сама во время нашего короткого совместного пути испытывала желание полежать со мной, то есть просто спать, прижавшись к могучему телу отца.

Впоследствии Шатана вступала в связь и с другими нартами, поскольку жизнь и любовь текли в ней неудержимо, как воды реки, в которой она любила купаться обнаженной. Однажды это увидел пастух Зартыж, который мигом влюбился в нее и, не в силах сдержать нафси, то есть семени, исторг его на круглый камень у ног Шатаны. В этой части истории женщины многие девушки захихикали, но не Катя: она оставалась серьезной, поскольку не знала, что такое нафси. Между тем камень ожил, стал расти, и через девять лун Тлепша попросили разбить его, дабы извлечь младенца с раскаленной кожей, богатыря Сосруко, которого тут же омыли в проточной воде, а затем сделали практически неуязвимым, искупав в молоке волчицы. Было у Шатаны и множество других любовных связей. Часто, чтобы не быть обнаруженной, она переодевалась мужчиной, а затем ускользала верхом на коне, свободная, как ветер. Так она в конце концов и сделалась матерью почти всех нартов.

Серп месяца опускался за гору, словно его тянула вниз невидимая черная рука. Засияли звезды. Повсюду снова разгорелись костры. А когда меж мужчин пошли по кругу кувшины с крепкой брагой, полились и песни. Праздник закончился, многие семьи уже начали разъезжаться, чтобы успеть до темноты добраться в свои аулы. Но на поляне осталось еще много людей, прибывших издалека и разбивших свои шатры вдоль реки. Один из вождей кивнул молодым людям, сидевшим вокруг нас, приглашая на последний обряд, очищение. Все поднялись и направились к излучине реки, где, вдали от водоворотов и омутов, текли по неглубокому руслу, усыпанному гладкой галькой, спокойные и прозрачные воды. Мы тоже встали, и я подтолкнул Катю вслед другим юношам и девушкам. Ее переполняло любопытство, но я умолчал о том, что должно было случиться дальше. Я-то прекрасно это знал. Именно так я четырнадцать зим назад познакомился с ее матерью.

Дойдя до берега, она увидела, как молодежь сбрасывает одежду и нагишом, шутя и плескаясь, входит в воду. После минутного колебания она тоже начала раздеваться. Тела своего Катя нисколько не стыдилась. Сняв льняную рубаху, она ощутила кожей ночную прохладу. Бодрящие струи речной воды коснулись пальцев ее ног, поднимаясь выше, до бедер, живота и сосков, пока девушка не погрузилась в воду и не вынырнула снова, дрожа от возбуждения. По ее спине змеились длинные мокрые волосы, и я завороженно смотрел на это тело в неверном свете звезд и блеске воды. Такой, наверное, явилась некогда Шатана пастуху Зартыжу. То же случилось со мной и при виде другой обнаженной девы, выходящей из вод в такую же лунную ночь четырнадцать зим назад. Я с ужасом осознал, что влюбляюсь в собственную дочь.

На следующее утро я послал в шатер помощницу, чтобы та затянула корсет-квеншибе еще туже прежнего, и велел дочери снова надеть мужскую одежду. Возвращение домой получилось быстрее, чем путь на праздник, мы скакали почти без остановок. С нами отправились еще двадцать всадников, которым я предложил устроить засаду на татарский караван, в первую очередь для того, чтобы увести лошадей. Земли в нижнем течении Псыжи я знал прекрасно. Там-то, в березовой роще, в былые времена не раз служившей укрытием для наших набегов, мы и задумали напасть на караван. Катя ехала с нами, но теперь все было совсем не так, как прежде.

Я больше не говорил с ней, а она, не понимая причин столь внезапной перемены, боялась ко мне приближаться. Тема замужества была исчерпана, и больше мы о нем не вспоминали. Внешне Катя казалась безучастной, ее льдисто-голубые глаза сияли, как вершины Ошхамахо, но я был уверен, что в душе она глубоко опечалена. По приезде в аул я нарушил молчание только для того, чтобы объявить о своем немедленном отъезде. Больше она со мной не поедет. На прощание мне вдруг вспомнились слова, которыми герой Варзамег прощался с Шатаной: «Когда я буду в отъезде, уколи ладонь. Если увидишь каплю молока, я жив и вернусь; если кровь – значит, я ушел в Страну Теней, откуда нет возврата».

Я рассказал старейшинам нашего аула о своем плане засады и убедил их вверить мне двадцать юношей. Остальных собрал по аулам, которые проезжал, двигаясь вниз по реке. Когда мы достигли равнины, со мной была уже почти сотня. Я послал три пары разведчиков на восток, откуда ожидалось прибытие каравана и табуна. Небольшому отряду поручил напасть на хвост каравана: всего лишь уловка, чтобы отвлечь конвой и заставить купцов бежать на запад. Остальные же со мной во главе, укрывшись среди деревьев, должны были обрушиться на голову табуна, напугать лошадей и погнать их вверх по реке. С собой – никаких доспехов и шлемов, только кольчуги и легкое оружие: мы ведь не к настоящей битве готовились, а всего лишь лошадей собирались угнать.

Лагерь разбили в березовой роще близ устья Псыжи, почти у самого моря. К северу виднелся город франкских купцов, носивший то же имя, Тана, что и широкая река, протекавшая невдалеке. С другой стороны пробегала мелкая речушка, терявшаяся в болотах. Эти места совсем не похожи на наши горы. Тут особо не расскачешься, повсюду ямы и топи, только лошадь охромеет.

Туман, сгустившийся вчера вечером, окутал белой пеленой деревья, лошадей и людей, однако на рассвете рассеялся, оставив полупрозрачную млечную дымку, которая висела еще до позднего утра. Под лучами солнца воздух стал тяжелым и влажным, без единого намека на ветер. Многие из моих людей еще спали, утомленные скачкой. Повисла странная, неестественная тишина. Умолкли даже птицы. Лишь я один ходил меж берез, пытаясь разглядеть в тумане возвращающихся разведчиков. Вдруг в зарослях камыша среди болот я заметил медленно бредущую фигуру, которая тянула за собой лошадь. Но только успел изготовить лук и собрался пустить стрелу, как незнакомец заметил меня и вопросительно произнес одно лишь слово: адэ, отец?

Из туманной дымки ко мне вышел юный воин в темной войлочной шапке, с короткой шашкой за поясом. Катя, и с ней Звезда. Встала как вкопанная прямо передо мной, широко расставив ноги. Оказывается, она тайком следовала за мной от самого аула. Чего еще я должен был ожидать от собственной дочери! Слова, частые, торопливые, потекли из ее уст, как потоки крови из раны: она явилась сюда, повинуясь моему приказу, ведь если ей ради сохранения чести семьи придется выйти замуж, она должна сперва вступить в бой и убить человека. Кроме того, раз уж нам выпало воевать за свой народ, она хочет биться против татар наравне со всеми и ни за что не оставит меня одного. Смешавшись, я не знал, что сказать и что думать. Молча подошел к ней, грубо сгреб в объятия. По крайней мере так, чувствуя стук ее сердца, вдыхая аромат ее волос, мои глаза не видели ее взгляда и я не тонул в этой бездонной синеве.

Мы стояли так целую вечность, совсем забыв об обходе, который я сам же и устроил. Вдруг тишину прорезал звук рога. Не успел я опомниться, как рядом просвистела стрела, вонзившись в кору березы. Обнажив шашку, я обернулся и увидел, как с противоположной стороны в рощу врывается отряд всадников и пеших воинов. Юнцы, которых я поставил на страже с той стороны, должно быть, уснули и уже повержены. Остальные, по привычке расположившиеся в тени деревьев, рядом с лошадьми, заслышав рог, вскочили на ноги и теперь смотрели в мою сторону, ожидая приказа.

Я бросился к ручью, который обеспечивал нам пути отхода через болота, но там, среди камышей, уже плыли лодки, полные вооруженных людей. Мы окружены! Охотники стали добычей. Сопротивление бесполезно. Я кричу остальным седлать лошадей и бежать. Через несколько мгновений десятки лошадей уже мчатся в бешеном галопе, ища спасения. А с той стороны рощи кое-кто из наших воинов, сознавая, что жертвует собой ради жизней других, пытается остановить нападающих или хотя бы преградить им путь собственным телом.

Я оборачиваюсь к Кате, так и стоящей позади меня. В глазах застыл ужас. Я хватаю ее за плечи, словно для того, чтобы придать уверенности, смотрю в эти бездонные синие глаза. Потом резко поднимаю над землей, сажаю верхом на Звезду, бью шашкой плашмя, и лошадь, пустившись в галоп, скрывается в роще.

Свободной, Катя должна быть свободной.

Свистом я пытаюсь подозвать Ночь, но конь не откликается. Должно быть, сбежал или убит.

Все ближе и ближе топот лошадей, крики людей на незнакомых наречиях. Без коня мне не уйти. Значит, придется встретить врага лицом к лицу, с шашкой наголо. Умереть мужчиной и сойти в Хедрыхэ в хорошей компании. Но что-то мне мешает. Я отчаянно пытаюсь не упустить из виду Катю, которая скачет среди деревьев. Глаза мои – руки мои: тянутся, пытаясь схватить то, что ускользает навсегда. Хочу последний раз коснуться ее, последний раз по-отцовски приласкать. Я вижу, как она скачет, то появляясь, то исчезая, словно луч света мелькает меж берез.

Вдруг спину пронзает холодом. Что-то входит глубоко внутрь, пробивает мне сердце, пригвоздив к стволу. Шашка выпадает из рук. Я остаюсь стоять, вцепившись в кору березы, липнущей к пальцам, будто клочья омертвевшей кожи, и чувствую, как моя кровь жаркими ручьями стекает в недра Матери-Земли. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Белая пелена застилает мой взор, прежде чем в глазах навечно запечатлеется образ дочери, которой все-таки удалось бежать. Она свободна.

2. Иосафат

Неглубокая топь в окрестностях Таны[16 - Тана – два города на левом берегу Дона, неподалеку от древнегреческой колонии Танаис (район нынешнего Азова), существовавших одновременно, в XII–XV вв., под властью Венецианской и Генуэзской республик.], июльское утро 1439 года

Что я вообще забыл в этом мерзком болоте?

Вода, просочившись в сапоги, уже поднялась мне выше чулок, аж до самых штанов. В зарослях камыша посреди этой илистой топи стоит удушливый зной. Под тяжестью стальной кольчуги я весь взмок. Вооруженные стычки мне в новинку, так что меча из руки не выпускаю. Но боюсь до дрожи. Ситуацию усугубляет шлем, древний, с забралом, который я еще и под подбородком застегнул, поскольку черкесы чертовски хороши в обращении с луком, выцеливая, по обыкновению, глаза или шею. Меня заставили измазать металл грязью, чтобы солнечные блики не выдали нашей позиции. Но комары проникают даже через такую сбрую: я чувствую, как они кусают меня под рубахой и в шею. Глядишь, в этой мутной водице и пиявки водятся, но отогнать их я все равно не могу, руки-то заняты: в одной меч, чтобы прорубаться через камыши, другой тяну за собой лошадку.

Я замираю. Впереди, не далее чем в одном полете стрелы, березовая рощица. Странная, неестественная тишина. Даже птиц не слышно. Только зудение этих треклятых комаров. И снова накатывает непереносимый страх, от которого у меня внутри все скручивается. Должно быть, нас уже заметили и теперь целят стрелы, попрятавшись за деревьями. В этой игре глазом не успеешь моргнуть, как охотник с добычей поменяются местами. В любую секунду может раздаться свист, и я пойму, слишком поздно, конечно, что стальное острие насквозь прошило кольчугу и в клочья разорвало сердце. Я молча подаю знак остальным остановиться и укрыться в камышах. Теперь им нужно только дождаться сигнала.

Я закрываю глаза. Именно в такие моменты воспоминания о родном городе наиболее ярки. Городе, что кажется сотворенным из воды и камня, хотя на деле соткан из снов: лабиринте каналов и канальчиков, улочек-калле, крытых переходов и темных подворотен, площадей-кампо и тесных перекрестков; глядящей на лагуну пьяцце Сан-Марко с куполами собора и розовой филигранью Дворца дожей; родительском доме у церкви Санта-Мария-Формоза.

Оставшись после смерти моего доброго отца Антонио сиротой, я быстро возмужал. Тогда меня запихнули в грамматическую школу, чтобы выучил как следует сперва латынь, потом законы, да служил Республике на самых высоких и почетных должностях, вроде прокуроров, советников или наместников, а то выше: глядишь, и до шапки дожа недалеко. Денег, згей, предки заработали вдосталь, так что хватит с нас: не нужно больше пачкать руки торговлей, законной или не слишком, комиссионными, тяжким и унизительным общением с евреями, турками и прочими негодяями-язычниками по всему свету, не нужно задыхаться в смрадных, провонявших экскрементами трюмах галей с риском сгинуть в кораблекрушении. То ли дело: жить себе синьором, выстроить роскошную виллу на терраферме[17 - Терраферма («твердая земля», ит.) – материковые территории Венецианской республики, в описываемое время простирались на восток до Пулы (нынешняя Хорватия), а на запад почти до Милана.], в сияющей парче по пьяцце расхаживать… Едва двадцатилетним меня ввели в Большой совет, назначили avogador ad curiam forestieri[18 - Авогадором курии по делам иностранцев (лат.). Авогадор в Венецианской республике – член высшей судебно-административной коллегии, наблюдавшей за исполнением законов (впоследствии – адвокат).], но дворцовые залы и весь этот замкнутый, полный интриг и борьбы за власть мирок с первого взгляда стали мне отвратительны.

Я чувствовал: за стенами дворцов ждет настоящий мир, мир из цветов, запахов, языков и звуков, что, сходя в утлые лодчонки с больших кораблей под знаменем крылатого льва, легко достигают лавок и причалов на Большом канале и канальчиках поменьше: пестрые одеяния восточных торговцев, парча и шелка, золото, серебро и драгоценные камни, тысячи пахучих приправ и эссенций, тысячи языков, слившихся наконец воедино на рынках Риальто. Мир без границ, который я представлял еще мальчишкой, слушая рассказы путешественников, посещавших дом Барбаро, или моряков, хваставших в какой-нибудь лавке женщинами, покоренными или купленными в портах Востока; или часами разглядывая тщательно выведенные на пергаменте румбы каталонских портуланов[19 - Портуланы – морские карты, особенно подробно изображавшие береговую линию.], столь ревностно хранимых в доме дяди, и выдумывая потом необычайные путешествия по маршрутам, указанным этими розами ветров. На пергаменте все это было таким простым и таким близким…

Участь моя в грамматической школе казалась мне тюрьмой куда худшей, чем та, что досталась заключенным в Пьомби[20 - Пьомби (от ит. piombi, «cвинцовый») – тюрьма во Дворце дожей Венеции, крыша которой была покрыта свинцовыми пластинами.]. Сквозь прутья решетки на первом этаже я смотрел на улицы Риальто, очаровываясь видениями надушенных восточных рабынь в прозрачной, облегающей тела кисее, их крохотных ножек в мягких туфлях без каблука, то обнажавшихся, завлекая очередного клиента, то скрывавшихся снова, хотя и не слишком быстро. К величайшему стыду моего наставника, я засыпал на текстах Цицерона, а просыпался на тех, что рассказывали о невероятных путешествиях или античных мифах, вроде «Метаморфоз» Овидия. И как же поражен был наставник, считавший меня косным и неспособным к наукам, когда я изъявил желание учить греческий, который сам он прекрасно знал, поскольку бывал ни более ни менее как в Константинополе, где брал уроки у лучших византийских учителей. Слушать его речи мне нравилось только тогда, когда он рассказывал об огромном городе с золотыми куполами и статуями, а я мечтал однажды там побывать; и после, когда нами читались и переводились отрывки из Геродота, Арриана, Ксенофонта и Страбона.

Дома я тайком доставал и жадно читал книги, написанные на простонародном или французском: историю Александра Македонского, романы и кантари[21 - Кантари – поэма в октавах, повествующая о подвигах паладинов.] о путешествиях и любовных приключениях в Средиземноморье, вроде «Филоколо» мессера Джованни Боккаччо, «Прелестной Камиллы» Пьеро да Сиена и «Восточной царицы» Антонио Пуччи, «Истории Аполлония, царя Тирского», хроник Иоанна де Вандавиллы[22 - Хрониками Иоанна де Вандавиллы Иосафат Барбаро называет книгу французского врача Жана де Бургоня «Приключения сэра Джона Мандевиля» (ок. 1357–1371).] или «Сферы» Горо Дати, одолженной мне одним флорентийским купцом и богато украшенной миниатюрами, в заключительной части изображавшими сказочный Восток; но главным образом хроник невероятного путешествия в страну Гаттайо, совершенного одним из членов семьи Поло, именем Марко Эмилионе. Наступит день, мечтал я, когда мне самому доведется описать свои путешествия.

Семья принудила меня жениться на дочери одного из самых знатных и богатых патрициев Республики, Ноне Дуодо. Но разве мог я отказаться от своей мечты? И вот, когда Сенат назначил моего тестя Арсенио Дуодо консулом колонии Тана, я под предлогом его сопровождения распрощался с женой, новорожденными детьми и в лето Господне 1435, взойдя на борт ромейской галеи, отправился на край света, в самый дальний порт венецианской империи.

Мне было всего двадцать два. В скудном багаже я вез кое-какие из самых любимых моих книг, в том числе «Сферу», так и не возвращенную флорентийскому купцу, и одолженный у дяди каталонский портулан; прочие же книги я сохранил в голове, откуда, как не раз говаривал мой наставник, никому не под силу было бы их украсть. После нескольких недель плавания по Адриатике и Эгейскому морю нам с моим тестем Арсенио и его секретарем, священником-нотариусом Никколо де Варсисом, пришлось сделать долгую томительную остановку в Константинополе, поскольку судовладельцы, недовольные скудностью платы, отказались продолжать путь за пределы проливов. Довольно скоро я обнаружил, что столица империи, грезившаяся мне столь великолепной, на деле является мрачным и зловонным вместилищем всех пороков и отбросов мира. А виденные мимоходом колоссальные византийские здания, дворцы и церкви, показались мне смертельно больными стариками, чей многолетний упадок грозил со дня на день оборваться неминуемым Апокалипсисом.

Желая как можно скорее продолжить свой путь, я предпочитал проводить время, путешествуя при помощи карандаша по румбам на страницах портулана, в запальчивости своей воображая то, что мог бы увидеть: легендарную столицу другой империи, Трабезонд; но главное – мифические земли, о которых я читал в античных текстах: Херсонес и Колхиду, которую теперь называли Менгрелией, цель путешествия Ясона и аргонавтов, искавших золотое руно, и родину племени женщин-воительниц, амазонок, сама мысль о которых будоражила мое воображение; и это еще не считая столь же мифического Меотийского болота, Боспора Киммерийского и владений легендарных народов, скифов, сарматов и половцев.

Однако ничего из того, что грезилось за портуланом, мне увидеть не удалось. Когда мы с первым попавшимся кораблем наконец отплыли из Константинополя, то, подгоняемые свежим, но непредсказуемым ветром начинающейся весны, взяли курс строго на север, в сторону Газарии и генуэзской колонии Каффа. Такому повороту я не слишком обрадовался. Генуэзцев я не любил – должно быть, это чувство, разделяемое всеми моими согражданами, досталось нам в наследство от предков, – хотя перед отплытием мне объяснили, что Большое море принадлежит Генуе практически целиком, и если мы хотим пересечь его в мире и спокойствии, с ними придется иметь дело. Да и потом, сами звуки этого имени, Каффа, немедленно вызывали леденящие душу воспоминания: ходили слухи, что именно оттуда почти сто лет назад пошло страшное моровое поветрие – черная смерть, опустошившая Европу.

Ветер, поначалу благоприятный, на полпути внезапно стих. Долгими днями тяжело груженная галея, переваливаясь с одного борта на другой, продвигалась сквозь легкую дымку штиля только силою весел. Я страдал морской болезнью, меня невыносимо мутило от запахов, что исходили от скамей гребцов и испорченной вяленой рыбы. Потихоньку заканчивалась питьевая вода, от развившейся цинги у меня выпали два зуба, и я поклялся себе больше никогда в жизни не пускаться в морское плаванье. Моя исследовательская карьера стартовала крайне неудачно.

В конце концов на горизонте снова появилась земля, однако ничего грандиозного или легендарного в ней не было. Меотийское болото теперь носило малопоэтическое название Забахское море, поскольку в его неглубоких водах то и дело можно было увидеть огромные стаи сардин, именуемых здесь забах. Ветер и течение, сбив корабль с курса, отнесли его на восток, и капитан решил отказаться от захода в Каффу: мы лишь сделали короткую остановку в генуэзском порту Матрега[23 - Матрега – в X–XI вв. славянская Тмутаракань, ныне станица Тамань.], уже в самом проливе, чтобы пополнить запасы пресной воды и свежих продуктов, а после продолжили путь.

Двигаться на север, вдоль пологих берегов, переходящих в топи и болота, к устью великой реки Таны, снова пришлось на веслах. Говорят, река эта такая длинная, что никто не знает, откуда она проистекает: быть может, из самого рая земного. Галея поднималась по ее спокойному течению, пока дозорный с верхушки мачты не заметил по правому борту башни последнего обитаемого города этой части света. Сойдя наконец на берег, я с трепетом в сердце прошел подо Львом святого Марка, что высечен над воротами. Не исключено, что дальше этого места Лев со своей огромной, раскрытой на середине книгой и впрямь не забирался.

Впрочем, Тана тоже не показалась мне сказочным городом, рассказы о котором я мальчишкой слышал от стариков, побывавших здесь еще в прошлом веке, городом, которому всего несколькими месяцами ранее кое-кто в Сенате сулил радужные перспективы восстановления. Реальность оказалась совсем иной, как иной была и Тана прошлого: ярмарка удачных возможностей, рискованных приключений и неожиданных богатств, конечная точка северной ветви Великого шелкового пути, куда тянулись караваны из Астрахани, Самарканда и даже Гаттайо. Следом в Тану хлынули драгоценные китайские и персидские шелка, ковры, пряности, фарфор, бронза и золото. А после явился Тамерлан со своими всадниками Апокалипсиса и все здесь сжег.

Венецианцы начали осторожно возвращаться в Тану лишь несколько лет спустя. Они возобновили приятельские отношения с татарами, которые, даже смягчив немного свой нрав, всегда были готовы напасть и разграбить колонию. С разрешения этих беспокойных соседей, умиротворяемых уплатой терратико, земельной подати, и коммеркиев или тамги, пошлины за торговлю, они снова принялись сооружать лавки и склады, а главное, кольцо крепких стен и башен, с тремя воротами и высоким донжоном. В город вернулись солдаты, перекупщики, ростовщики и сводники всех мастей, народностей, языков и религий. Священники и монахи воздвигли несколько церквей и колоколен, чуть выше и приметнее, чем башни и стены. В зловонном переулке за кабаком снова открылся публичный дом, лишившийся, правда, былого великолепия и оживляемый ныне лишь несколькими местными красавицами, давно поблекшими и располневшими, переговаривающимися на собственном наречии, в котором мешались все городские языки. Не вернулись лишь караваны золотого века. Купцы теперь предпочитали водный путь через Красное море в Индию, а кое-кто отваживался даже выходить за Геркулесовы столпы. С уменьшением числа караванов с Востока реже стали приходить и торговые галеи из Венеции, отныне груз их на обратном пути все больше состоял из товаров местных или привозных из северных степей и южных холмов: проса и гречки, шкур и мехов, воска, соленой рыбы и икры, а если повезет, то и меди или золота из горных копей.

В границах стен оставались еще обширные пустыри, где ветер шелестел в зарослях камыша и чахлого кустарника над вросшими в землю руинами или поднимал тучи сухой пыли, что с осенними дождями оборачивалась непролазной грязью, а зимой – сверкающей коркой льда.

Та первая зима в Тане стала для меня самой тяжелой. Вскоре я подхватил лихорадку и долго страдал изматывающими приступами кашля. Вернуться в Венецию мне уже не удалось: в октябре погода ухудшилась, прервав всякое морское сообщение. Я обнаружил, что жизнь в Тане, изолированной от остального мира, напоминала миф о Прозерпине: полгода под солнцем, среди живых, и полгода во тьме, в загробном мире, среди мертвецов. Северный ветер завывал без перерыва, неизменно находя способ пробраться сквозь щели в обшарпанных ставнях. Затем начался снегопад, пока наконец не замерзли и широкая река, и даже море, по крайней мере на сколько хватало глаз. Все казалось недвижным и безжизненным. Надеясь пережить суровую зиму, люди, словно насекомые, жались к кострам или очагам в глубине своих домов и лавок, полных вонючего дыма, грязи и крыс.

Я отдавал себе отчет, что если не хочу по весне с первым же кораблем униженно возвращаться в Венецию, то должен срочно что-нибудь придумать: стать независимым от тестя, высунуть голову из этой отвратительной Таны и начать исследовать окрестности, все эти области с загадочными названиями, вроде Тартарии, Руси, Кумании, Алании, Газарии, Черкесии, в поисках приключений, славы и богатства, которых я заслуживал. А кратчайшим путем к богатству в этой захудалой Тане, так и не оправившейся после разорения Тамерланом, была торговля живым товаром.

Глядя на благообразные лица нотариусов и священников, трудно было поверить, что вокруг работорговли вращается практически вся местная экономика. Мужчины, молодые и сильные, славяне, татары или черкесы, по-прежнему пользовались спросом на восточных базарах, особенно в Египте, где правила династия мамлюков, бывших на самом деле не кем иным, как черкесскими рабами султанов: впрочем, после протестов властителей Кипра, видевших в этой торговле лишь укрепление власти неверных, она была формально запрещена. В Венеции, напротив, спрос был главным образом на женщин и особенно девушек, которых отсылали работать в ткацкие мастерские или брали в дом в качестве прислуги: подметальщиц, кормилиц, сиделок для детей и стариков, а зачастую, втайне от жены, родни и священников, и для удовлетворения особых, куда более сокровенных запросов хозяина дома. Но в таком городе, как Венеция, все, разумеется, обо всем знали, хотя и делали вид, что не подозревают.

Сделки эти, какими бы скрытными и грязными они ни были, обладали видимостью законности и даже скреплялись нотариусом Республики, обычно специализирующимся на подобных делах, с составлением акта, который давал владельцу право совершать с новоприобретенным имуществом любые действия, какие только могут быть совершены с вещью или товаром: перепродавать, сдавать внаем, дарить, завещать. А когда вещь ломалась, ветшала или становилась негодной, ее можно было попросту выбросить. Так, над старухой-рабыней достаточно было лицемерно свершить акт освобождения, чтобы после вышвырнуть ее на улицу, за ворота палаццо, просить милостыню и умирать. Все это происходило с молчаливого благословения Церкви, которая, впрочем, формально порицала работорговлю и, заботясь о духовном здравии паствы, посылала священников и монахов крестить язычниц именами святых: Мариями, Маддаленами, Катеринами, Лючиями, Бенедеттами. Нотариусов и священников всегда обступал тесный круг поверенных, перекупщиков и посредников, сходный да и смыкающийся с тем, что стоял за процветанием куртизанок.

Мне этот круг нисколько не нравился. И я не нашел лучшего, чем заняться рыбной ловлей: рыба не так пачкает руки, как работорговля. Потратив все взятые с собой цехины и заложив ростовщику-еврею свое богатое платье, я завел привычку одеваться куда скромнее и вскоре смог приобрести у одного из татарских племен право на пользование тоней[24 - Тоня – участок реки или озера, специально оборудованный для ловли рыбы неводом.] со своими сушильней и солильней в месте, называемом Бозагаз[25 - Бозагаз («серое дерево», тат., также Возагаи) – ныне станица Багаевская.], что вверх по великой реке, в сорока милях к востоку от Таны. Задумка оказалась неплоха и окупилась в кратчайшие сроки, поскольку вяленая рыба была одним из немногих товаров, крайне востребованных венецианскими морскими караванами-мудами, насущной пищей для моряков в тех дальних плаваниях по Средиземноморью, какие невозможно совершить, просто лавируя вдоль берега. Жаль только, что запах рыбьих потрохов, навевавший воспоминания о путешествии морем, вызывал у меня тошноту и вечно лип к одежде и рукам безо всякой надежды его смыть.

Когда реки снова стали покрываться льдом, склады уже ломились от вяленой и соленой рыбы, заготовленной на следующий сезон, к приходу муды. Теперь, почувствовав, что неплохо устроился в Тане, я начал общаться и даже заводить дружбу с татарскими племенами, жившими в окрестностях города. На тоню свою я нанял, вместе с парой ублюдков, рожденных от венецианцев местными женщинами, нескольких татар, а те, к моему удивлению, привели с собой рабов, русских или черкесов, на которых и возложили всю тяжелую работу, чтобы самим, как они заявили, надзирать, только забирая плату. Если так поступал парон Юсуф, хозяин Юсуф, как меня теперь звали, сидя на колченогой табуретке посреди собственного склада, отчего бы им тоже просто не посидеть и не посмотреть?

Я, Юсуф, прекрасно ладил с этими милыми мошенниками и в то же время поглядывал, чтобы они не слишком тиранили своих рабов. Я запретил пользоваться кнутом и следил за тем, чтобы на всех доставало еды. А сам понемногу стал учить татарский язык и даже одеваться начал, как они, в мешковатые штаны, заправленные в сапоги, тяжелую соболью шубу, раз и навсегда решившую проблему простуды, и остроконечную шапку-футряну, отороченную песцовым мехом. В сундуке копились згей: цехины, дукаты и серебряные византийские асперы, дирхамы и прочие самые странные и невероятные монеты, что были в ходу у этих варваров. Я сменил место жительства, купив каменный дом с просторным залом, двором, конюшнями и огородами у самой городской стены, поскольку предпочитал свежий запах полей, а не вонь лавок, лепившихся друг к другу на площади и вдоль берега. Еще немного, и я бы оставил Тану, отправившись исследовать огромный континент, который не смог бы окинуть взглядом, даже взобравшись на самую высокую башню.

Страсть к познанию мира, о котором я читал в античных книгах или слышал от наставника, владела мною всегда. Еще в ходе первых вылазок верхом на лошади в сопровождении пары слуг я пытался определить местонахождение древнегреческой Таны и даже, как показалось, узнал ее в облупившихся стенах, которые раскопал в грязи на северной стороне речной дельты, не обнаружив, впрочем, ничего, кроме совершенно порозовевшей от времени древней монеты. Отъехав чуть дальше, я заметил, что в степи нередко встречались более или менее высокие насыпи, вероятно, бывшие старыми захоронениями, которые в народе зовутся курганами. Некогда один из таких курганов, названный Контеббе, был испещрен колодцами, которые в течение двух лет копал египетский искатель приключений по имени Гульбедин. Этот Гульбедин приплыл из Каира в поисках баснословного сокровища, которое, по словам одной татарской рабыни, спрятал там Индиабу, последний царь аланов, прежде чем его народ был истреблен Тамерланом. Гульбедин умер, так ничего и не найдя, раскопки были прекращены, но слухи о кладе ходили по-прежнему.

И вот однажды, холодной и ненастной ноябрьской ночью, я оказался в доме купца Бортоламио Россо в компании еще пяти весьма достойных собутыльников: Франческо Корнарио, Катарина Контарини, Дзуана Барбариго из Кандии, Мойзе Бона д’Алессандро с Джудекки и Дзуана да Валле, который, побывав капитаном фусты в Дербенте на Каспии, успел снискать нелестную репутацию пирата, грабившего идущие из Астрахани корабли неверных. Мы выпили много отличного кипрского вина, привезенного Бортоламио, и уже переключились на граппу, в полный голос коверкая все песни гондольеров, какие только могли вспомнить.

Кончилось это шумное сборище тем, что мы всемером образовали товарищество с целью отыскать таинственное сокровище Контеббе. Инструменты для раскопок и строительства, заказанные Корнарио в Константинополе для укрепления стен, прибыли еще в июле. На клочке бумаги в пятнах от вина и жира Катарин составил контракт, слова которого из-за нетвердой руки и затуманенных вином глаз купца ползли вкривь и вкось. Был канун дня святой Екатерины Александрийской, той, что изображается с колесом, и в качестве восьмого участника, который принесет нам удачу и добрую прибыль, я предложил саму святую Екатерину, в которую после прочтения «Золотой легенды» Иакова Ворагинского бесповоротно уверовал. Конечно, я был слегка навеселе и лишь потому без конца повторял приятелям, что святой Екатерине тоже необходимо выделить долю добычи: справедливую осьмину, которую должно поднести в дар ее иконе в церковке Сан-Франческо, обители доброго епископа Франческо, поскольку тамошние монахи помогали милостыней беднякам и бывшим рабыням. Многих из них, в большинстве своем звавшихся Катеринами, я часто видел перед образом их покровительницы на коленях вымаливающими кусок хлеба.

Затея наша, предпринятая дважды, поздней осенью и ранней весной, закончилась полным провалом. Мы копали, копали, но так почти ничего и не нашли. И святая Екатерина нисколько не помогла, ибо тревожить сон мертвых – дело нечестивое. В Тану мы вернулись побежденными, и татары долго еще насмехались над нами, перекрестив разрытый курган во «франкскую яму». Я совсем пал духом, и не столько даже из-за дукатов, впустую потраченных на раскопки. Из величайшего исследователя древностей я превратился в мелкого расхитителя могил и начал все чаще взбираться на башню, оглядывая с высоты бескрайние степи и мечтая поскорее сбежать из Таны.

Именно с этой башни я, так никуда и не сбежав, в тепле и уюте наблюдал следующей зимой грандиознейшее зрелище: переселение народов. К Тане под предводительством хана Кичи, прозванного Малым Мухаммедом, приближалась часть татарской орды. Она вилась среди замерзших рек, будто гигантская змея, состоящая из людей и животных. Сперва появились отряды всадников, десятки, затем сотни: целый лес копий, знамен, высоких остроконечных шлемов и причудливых, отороченных мехом шапок. Потом, много дней спустя после начала этого бесконечного шествия, прибыл и сам хан, который вместе со свитой, родичами и наложницами расположился на расстоянии выстрела из лука от стен Таны, в разрушенной древней мечети.