По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Движение литературы. Том II

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

5

В европейско-американской поэзии наших дней укрепляет свои позиции и претендует едва ли не на господство верлибр – безрифменный «свободный стих», отличающийся от прозаического высказывания подчеркнутым, независимым от подсказанного формальной логикой членением фразы, особой сгущенностью, фантазийностью, афористичностью мысли и остротой рисунка. Сначала это был как бы мостик между стихами и прозой, он привлекал к себе внимание, как всякая граница, и, казалось, без этого контраста с традиционными формами не мог бы существовать. Как, скажем, потеряли бы свое значение «свободные стихи» Блока, если б не соседство с остальной блоковской лирикой. Но вот мерным и рифмованным стихам этому высочайшему достижению культуры нашего ареала, стало, что называется, не хватать жизненного пространства. Прозаичность жизни, ее техницистская «расколдованность», ее неупорядоченность будто бы потребовали от поэта, чтобы он отложил в сторону свой музыкальный инструмент, лиру, старый символ гармонии, согласия, и заговорил с миром на одышливом языке рассогласованности, аритмии. Некоторые умы рано поняли все миросозерцательное значение такого сдвига, всю несводимость его к поискам непривычных средств поэтической речи – в частности, только что помянутый Честертон еще в начале века писал в защиту «романтики рифмованных стихов». В популярности верлибра отразилась новая роль, новый образ действий поэта: именно то, что он не «пророк», не «заклинатель стихий», не «сын гармонии», а взамен собеседник, даже меньше: разговорщик. Азартный, ироничный, меланхоличный, но во всех случаях не пересоздающий мир, а нечто о нем сообщающий. Утратив «магию», такой собеседник стремится вознаградить слушателей игрой интеллекта, виртуозностью наблюдений. Но от этого он прозаичен вдвойне.

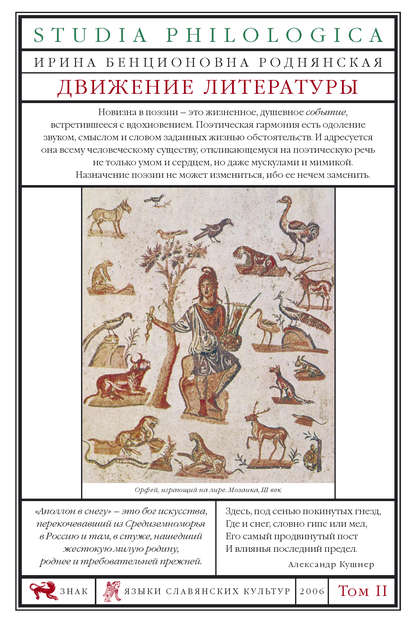

Русская поэзия – настоящая твердыня «прежнего» стиха, а значит, и прежнего образа поэта: согласителя противоречий, укротителя хаоса, Орфея. Верлибр, располагающий сейчас недюжинными дарованиями, все-таки продолжает восприниматься у нас как явление окраинное, дополнительное по отношению к остальному массиву поэзии, как сколок с какого-то иноязычного, возможно, интересного подлинника. Но глубинная тенденция, породившая на Западе эпидемию верлибров, действует, конечно, и у нас. Русская «стихопроза» нашла для себя компромиссный эквивалент верлибру – рифмованную, но ритмически расшатанную длинную строку.

Переход А. Кушнера от короткой строки к длинной (совпавший с его переходом на позицию чуть сентенциозного собеседника) явился как бы сигналом для поэтов следующего поколения. Длинной строке (у Кушнера она еще высокоорганизованна, поделена надвое классической цезурой) отдают почти абсолютное предпочтение и Кононов, и Олеся Николаева, и, на свой судорожно-шумливый лад, Парщиков, к ней придвинулись Пурин и Надеев. В этой длинной строке все меньше остается признаков мерности, даже акцентная основа (до Маяковского отчасти уже найденная поэтами-сатириконцами) сохраняется не всегда, и лишь «застежки» рифм свидетельствуют о том, что это речь складная. В такой «длинной строке», приближающейся к раешнику, слова живут отдельно, не вступая между собой в особо тесные, надсмысловые, сверхрациональные связи, справедливо считающиеся свойством исключительно поэтической речи («единство и теснота» «стихового ряда», по сухому, но точному определению Ю. Тынянова).

Поэт до сих пор мыслил словесными целостностями, сращениями. Это касается не только таких великих, поразительных строк, как пушкинское, например: «… и дольней лозы прозябанье», где л неотделимо от з, з от н, рвущееся из-под земли о расцветает широким а – и все вместе не только дает чудесный образ произрастания (тут была бы просто звуковая аналогия, иллюстрация), но, главное, образует одно сверхслово с новым неисчерпаемым смыслом. Это верно и по отношению к обычным строкам больших поэтов, подходящих к стихии слова по-старому – «со властью». Один из литературных друзей Ходасевича восхищался ударными а, придающими трагедийное дыхание «больному» стиху о самоубийце: «Счастлив, кто падает вниз головой…» Или у Пастернака в стихах о Блоке: «Он не изготовлен руками / И нам не навязан никем» – последняя строка с ее сплошными начальными н, словно нерушимая печать. В том-то и дело, что такие строки рождаются целиком и даже как бы всегда существовали в мироздании, в языке, а потом бывают только обнаружены и явлены.

Когда по контрасту обратимся к «растянутым строкам» (он их сам так называет) Кононова:

… сухо поскрипывают шаткие сходни

Над оловянной тяжелой водой, зеленеющей глухо и столь

Непрозрачной и вязкой, что как-то не хочется уезжать сегодня, —

увидим, что он работает со словом как прозаик, как хороший прозаик. Связками эпитетов, непрерывными уточнениями он передает не только внешние обстоятельства, но и настроение: тягостное ожидание «ночного парохода» (так называется эта вещь), когда на душе, бог весть почему, неспокойно, муторно. Здесь налицо достижения психологической прозы, вогнанные в какой ни есть стих. Но поэтического сверхслова – нет.

Можно ли на этом фоне прозаической экспансии в поэзию не заслушаться такими (невнятными? – ну и пусть!) стихами?

Я поймал больную птицу,

но боюсь ее лечить.

Что-то к смерти в ней стремится,

что-то рвет живую нить.

Опускает в сердце крылья,

между ребер шелестит,

надрываясь от бессилья,

под ладонью верещит.

А что дальше? Дальше – еще туманнее: поэт дышит воздухом из клюва этой больной птицы, как видно, свидетельницы страшного события. И вот мерещатся ему, надышавшемуся воздухом смерти, какие-то семеро в степи, шестеро из них пущены враспыл, седьмой неубитым призраком уходит вдаль. Стихотворение называется «Баллада» и взято из маленькой книжечки Ивана Жданова «Портрет».

Раз уж я занималась здесь неоднократными сопоставлениями давней и нынешней поэзии, замечу, что эти и некоторые другие стихи Жданова напоминают «Элегию» поэта-обэриута А. Введенского. Нечего и говорить о прямом влиянии. Просто в современной русской поэзии нет более выразительного примера записи смутных, почти подсознательных образов на всескрепляющей музыкальной основе и в русле единой темы, исходного порыва, завладевшего душой поэта. У Введенского это трагическая тема внутренней, духовной гибели людей его формации, за чем неизбежно должна последовать и гибель физическая. Несмотря на трагизм смысла, а может быть, благодаря ему, череда мысленных картин рождает на прощанье какую-то зачарованную гармонию. Можно назвать это сюрреализмом или автоматическим письмом – как бы при выключенном контроле рассудка. Но как ни назови, самый факт поэтического свершения, достигнутого на столь странных и исключительных путях, остается несомненным.

Иван Жданов позволяет себе писать, отдаваясь тем же бессознательным психическим силам, вглядываясь в такие же неясные и текучие видения. Он тоже поэт глубокой, выпестованной грусти, которая иногда претворяется в поминальную песнь по живому существу (замечательно стихотворение «Прощай», обращенное к ушедшему в небытие, переселившемуся в «небесный табун» спутнику людей – коню), по жертвам целых эпох.

Но беда в том, что такой тип творчества, несомненно, стихийный и «поэтический», таит в себе и величайший соблазн. Поскольку поток этих наитий не выведен в светлое поле сознания, читатель лишен твердой возможности отделить подлинное от искусственного, вдохновенное от натужного. Тут – как с абстрактной живописью: наверняка есть и хорошие полотна, и плохие, но разница между ними слишком зыбка, определима лишь через прихотливые ощущения. В книжке Жданова наряду с неподдельными сновидениями имеется множество фокусов и вычур, но по вышеуказанной причине не стану отделять плевелы от добрых злаков: пограничную черту то и дело заволакивает туманом.

Напомню прелестный юмористический рассказ Карела Чапека «Поэт», к которому уже не раз обращались наши критики. Полицейский комиссар, расследуя дорожное происшествие – мчащейся машиной сбита пьяная нищенка – вынужден опираться на свидетельство молодого поэта новейшей школы, запечатленное в его невразумительных стихах: «В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине. Повержен в пыль надломленный тюльпан. Умолкла страсть. Безволие… Забвенье. О шея лебедя! О грудь! О барабан и эти палочки – трагедии знаменье!» «Поэзия – это внутренняя реальность», – поясняет молодой человек, оправдывая свою невнимательность к «внешним фактам, сырой действительности» (в момент инцидента он был под мухой); «… поэзия – это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет». По добродушному убеждению Чапека (и вопреки мнению мудреца Платона, полагавшего, что «много лгут певцы»), поэты всегда правдивы, так что инспектору Мейзлику удалось раскрыть преступление, когда он перевел «внутреннюю реальность» на язык внешний: машина преступников оказалась коричневой (ведь в «дальнем Сингапуре» живут шоколадные малайцы!), а «шея лебедя», «грудь» и «барабан» по сходству начертаний означали номер 235 на скрывшемся авто.

Не только по поводу Жданова, но и по поводу широкого веера нашей «метаметафорической» лирики часто хочется воскликнуть: «О шея лебедя!» Перед ней мы виноваты, видимо, в том, что отказываемся идти по стопам инспектора Мейзлика и вдаваться в увлекательные расследования. Для такой лености у нас, читателей, есть, однако, изрядные основания. Новейшая критика – я имею прежде всего в виду всеми замеченную статью М. Эпштейна в «Вопросах литературы» о «поколении, нашедшем себя», – так вот, новейшая критика закрепила в головах «метаметафористов» губительный и многократно уже опровергавшийся предрассудок: что поэзия, материя ее – это «образная ткань». Эпштейн с одобрением пишет: «… выработан некий стиль поколения: образная ткань такой плотности, что ее невозможно растворить в эмоциональном порыве, лирическом вздохе, той песенной – романсовой или частушечной интонации, которой держались многие стихи поэтов предыдущего поколения. Здесь приходится распутывать сложнейшую вязь ассоциаций, восходящих к разным пластам культуры… здесь каждый образ имеет не одну, а целый “перечень причин”, за которыми часто не поспевает чувство, жаждущее молниеносной и безошибочной подсказки». «Вязь ассоциаций» – это сказано точно. Не только у пифического Жданова, но и у аналитического Кононова, который хотел бы совместить заземленную иронию Саши Черного с воздушными бросками Мандельштама, жизнь превращается в какой-то нефигуративный узор, в ячеистую ткань гобелена, вплотную поднесенную к глазу. От инфузорий в чашке Петри мы переносимся в новые кварталы с той же, что и в чашке, скученностью, а потом опять – под микроскоп, в «хрящевидную тучную питательную среду», и так взад-вперед, случается по нескольку раз. Тут я совершенно запутываюсь. «Распутывать» же – увольте! Пусть кому-то другому «приходится».

Почему не хочу? Потому что раз «не поспевает чувство», значит, перед нами все-таки не-поэзия. Ибо поэзия – то самое «Божье чудо», о котором Пастернак в стихах из «Доктора Живаго» обмолвился, что «оно настигает мгновенно, врасплох». Оно, это чудо, воздействует не «образами» (распутывая которые рискуешь обнаружить за «шеей лебедя» какую-нибудь тривиальность), а той молниеносной слитностью словесного акта, той магией сверхслов, о которой говорилось выше. И адресуется оно не «чувству» (сентиментальность и вздохи здесь ни при чем), а всему человеческому существу, откликающемуся на поэтическую речь не только умом и сердцем, но даже мускулами и мимикой. Древние, создавая миф об Орфее, верили, что поэзия вовлекает в поле своей власти всю поднебесную с ее обитателями, откуда и родилась утопическая, но захватывающая мечта о «богодейственности» поэта-художника, доступности для него преображать и гармонизировать жизнь не только символически, но и физически.

Что такое «плотная образная ткань»? В лучшем случае шаг в направлении особо украшенной прозы, так как «образы» – даже скручиваясь в путаную цепочку взаимопревращений, «метаморфоз» – дробят цельно-рожденный стих на частности, утяжеляют его полет. В худшем случае (по поводу западных элитарных течений в искусстве это уже не раз говорилось, притом и самим Эпштейном) – перед нами рассудочное, как всякий шифр, сырье для критических интерпретаций, пища для высоколобого журнализма. Поэт запутывает, критик распутывает, они плотно стыкуются друг с другом, не оставляя ни малейшего зазора для читателя и его непосредственных впечатлений. Так на глазах у «непоспевающей» публики могут создаваться очень громкие репутации…

Я назвала эти заметки «Назад – к Орфею!». Следовало бы, наверное, сказать: вперед. Назначение поэзии не может измениться, ибо ее нечем заменить. «Поэт – величина неизменная», как сказал в переломное время Александр Блок. Поэтическая гармония есть одоление звуком, словом и смыслом заданных жизнью обстоятельств. Поэзии не пристало их игнорировать, высокомерно или трусливо от них отворачиваясь, но не пристало и принимать их как единственную и всевластную данность. И для такого акта одоления поэт черпает силу не в этих житейски обусловливающих его обстоятельствах, а в том, что зовется вдохновением (оставляю слово без объяснений). Сколько бы ни терялся по-человечески поэт в потоках рутинного быта и массовой цивилизации, как бы тягостно ни влияли на него полосы общественного анабиоза, вся эта растерянность, надеюсь, дело временное. В его руках все равно останется лира. Каков будет новый ее лад, предугадать нельзя. Но мы всегда узнаем ее характерные очертания и расслышим «натянутые струны между небом и землей». На этом стихе А. К. Толстого можно и закончить.

Персоналии

В чем победа?

Эту книжку стихов ждали. До «Струны» (1962) Белла Ахмадулина являлась в глазах читателей автором десятка с лишним стихотворений, разбросанных по журнальным страницам. Но имя ее запомнили. И в грустно-изящной «Жалейке», и в лирических стихах, в свое время опубликованных в «Юности» («Жилось мне весело и шибко…», «Я думала, что ты мой враг…»), слышалась та, создаваемая особым даром откровенности, чистота тона, на которую откликаешься немедленно, с благодарным, нерассуждающим доверием…

И вот – сборник восхитительных, пленительных стихов, вызывающих стойкий холодок разочарования и отчуждения. Это не совсем парадокс. Я намеренно воспользовалась атрибутами старинного слога: восхитительный, пленительный – слова эти хотя и бывают, как говорит поэтесса, «наших слов и современнее и резче», но на фоне обычной сегодняшней речи они, наряду со своим прямым смыслом, неизбежно несут оттенок той благожелательной иронии, которая призвана передать чувство известной отстраненности от предмета восторгов.

Конечно, разочарование, смешанное с восхищением, – относительное разочарование. В каком же смысле о нем приходится говорить?

Появись такая книжка молодого поэта на несколько лет раньше – восхищение читателей оказалось бы безусловным. Тогда принято было отдавать «неофиту» дань похвал – поощрения ради, просто за признаки таланта, за то, что эти стихотворные попытки выдерживают все же определенный эстетический экзамен и размещаются на территории державы поэтического, а не за ее пределами. Белле Ахмадулиной таких поощрительных напутствий, по-видимому, ожидать не приходится, – и в этом ей на свой лад повезло.

Лет за пять до «Струны» старые поэты по-прежнему писали серьезно, и некоторые из них были накануне новых взлетов или уже пережили их, но это не особенно влияло на критерии оценки «молодых». От последних все еще слишком мало ждали. Давала себя знать инерция послевоенных сороковых и начала пятидесятых годов: в слово «молодой» вкладывалось представление об инфантильности и ученичестве; выползал на свет спор насчет новаторства и формализма, но никто не полагал, что предметом серьезного спора и обсуждения (а не одного лишь менторского осуждения) могут быть поэтические идеи «молодой формации». Но «старшее поколение молодых» (В. Соколов, Е. Евтушенко) вкупе с младшим (А. Вознесенский, Ю. Мориц, Б. Ахмадулина, Н. Матвеева) за несколько лет успели, отчасти незаметно для себя самих, укоренить в сознании читателя новые критерии, новые мерки – и тем немало затруднили свою литературную судьбу. Они сходу заявили о себе, что они хоть и «молодые», но поэты, а не школяры, и подкрепили эту заявку если не зрелыми, то во всяком случае взрослыми стихами. Сначала читатели удивились такой неожиданности, и этот момент был временем недорогой (сами поэты неповинны в этом привкусе дешевизны – они оказались жертвами ситуации) славы «молодых». Но очень быстро мы – благодаря усилиям самих поэтов – приучились вкладывать в понятие «молодой» законное, естественное содержание. У читателя возродилось нормальное по отношению к «восходящему» поэту желание – желание быть ведо?мым, желание по-новому увидеть «связь времен» глазами недавно явившегося в мир художника: «давай нам смелые уроки, а мы послушаем тебя».

Короче, от молодых поэтов в еще большей степени, чем от старших (на то они и молоды!) потребовалось известное «миссионерство». И в этой трудной, поистине ответственной ситуации появляется ахмадулинская «Струна». Общественный экзамен, который предстоял этому сборнику, оказался посерьезней испытаний, выпавших на долю, скажем, «Обещания», несмотря на то, что критика была настроена по отношению к стихам Евтушенко весьма неблагожелательно… Предчувствие этого экзамена, двойственное сознание богатства и недостаточности своих средств, стремление как-то восполнить эту недостаточность наложили печать противоречивости и стесненности на книжку Ахмадулиной.

Выход в свет «Струны» мог бы стать литературным явлением, выдающимся из общего ряда. Давно уже мы не встречались с таким артистичным талантом, с дарованием умным, которое выверено самонаблюдением и способно управлять самыми прихотливыми взлетами воображения посредством великолепного такта и чувства меры. В передаче ощущений, впечатлений Ахмадулина поразительно точна; словоупотребление ее даже не назовешь изобретательным, с такой естественностью она приманивает, выхватывает из языковой гущи порою полузабытое, но абсолютно верное в своей неожиданности и смелости слово – немногие в той же степени, что она, имеют право называть язык, на котором пишут, «родимым», она словно обладает способностью мгновенно обозреть его сокровища, чтобы выбрать нужное:

Чистописанья сладостный урок

не долог. Перевернута страница.

Бумаге белой нанесен урон.

Бесчинствует мой почерк и срамится.

(«Новая тетрадь»)

… Ей полагался бог красивый

в чертоге, светом залитом,

щеголеватый, справедливый,

в старинном платье золотом.

(«Бог»)

… как падают в заброшенном саду

сирени неопрятные соцветья.

(«Август»)

О цыгане-скрипаче:

Он опускался на колени,

смычком далеким обольщал,

и тонкое лицо калеки

к высоким звездам обращал.

(«Старинный портрет»)

В «Автомате с газированной водой» эти достоинства возведены в степень виртуозности:

Воспрянув из серебряных оков,

родится омут cладкий и соленый,

неведомым дыханьем населенный

и свежей толчеею пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,

пронзают нёбо в сладости короткой,

и вот уже, разнеженный щекоткой,