По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Движение литературы. Том II

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

в тонкой раковине загара

твое тело еще нежней.

«Время больше уже не кара». Вот в чем дело. (А не в том лишь, что отпускные радости, став доступнее, чаще теперь попадают на перо.) Жизненное время карает – тем, что иссякает («Уже пришли за мной…»); выпадение из времени, даруемое простейшей и невиннейшей физической усладой, чем-то схоже с предполагаемым на авось загробным блаженством «в смутном краю, для которого нет и названья». Обделенность историческим временем рождает желание скинуть ношу времени личного, возрастного, «забыться и заснуть» – «но не тем холодным сном могилы».

Впрочем, старость и смерть все равно входят в эти стихи – чужая старость и смерть от старости. В потерю деда, бабки, в старческое одиночество и угасанье соседа, земляка, встречного всматриваются не только с естественным сочувствием и родственным состраданием, но и с выслеживающей пристальностью, словно примериваются к собственному концу. Тревога по поводу неблагополучного итога жизни, его мизерности, бесследности – вот что движет нашими авторами и усугубляет для них «метафизическую» загадку смерти. Иногда они показывают «правильное» расставание с жизнью (подразумевается: «как нам с вами уже не дано»). У Михаила Попова это выглядит так: «В масленке пожелтело масло, / сирень глядит из-за угла, / услышав, что свеча погасла, / в дому старуха умерла… В саду с кустов сорвалась стая / пернатых воробьиных брызг, / там ангел, душу поджидая, / присев, тайком крыжовник грыз». Этот слегка бестактный эффект с ангелом заостряется Николаем Александровым почти до пародии, невольной, конечно: «Помирала бабушка Фоминишна… / Перемыла избу и мостки, / проворчав коту: “У этих нынешних / все не тем путем, не по-людски”». / Повязав лицо платочком клетчатым, / ковыляя на сухих ногах, / прополола грядку с луком репчатым / и лукошки прибрала в сенях». После других предсмертных забот бабушки – о семье, о живности – «и взирал на бабушку с почтением / хмурый Спас из темного угла. / Бабушка вздохнула с облегчением – / и спокойно к ночи отошла…» Опять-таки у Виктора Лапшина «благополучная» смерть ранним весенним днем написана серьезней, умней, но с тем же заключительным нажимом – себе и «этим нынешним» в поучение: «Ласковой розовой ранью, / ради здорового духа, / тяжкую пыльную раму / выставила старуха… / Глаза-то… поголубели! / Радешенька бабка солнцу. / Внучонка – из колыбели – / и поднесла к оконцу… / Занавесь лихо вздулась, / стронулась дверь глухо. / Ахнула, пошатнулась… / И померла старуха.

Крепче прижала внука

И донесла до кроватки;

Без стука

Рухнула на лопатки».

Михаил Шелехов дает «старушечью», старческую тему общим и беглым планом, не смущаясь умильностью тона: «Я люблю вас, старушки-болтушки! / Добродушная стража подъезда… – восклицает он. – Безнадзорная память народа, / милый эпос, досужие слухи. / В Красной книге любви и природы / я нашел бы вам место, старухи!»

А вот план крупный, ближний – ближе не бывает:

Спрятана кровать, на которой дед умирал, только на этом месте

До сих пор чуточку холоднее и поэтому слегка тревожно:

Бесконечные лекарства, ночные вызовы «скорой», неосознанные жесты

Сухих рук, перебирающих простыню, как клавиши, осторожно.

Или перед тем, как умереть, надо терпеливо разучивать гаммы,

Агонизировать часами под наблюденьем участкового терапевта,

Усталого, безучастного? А потом я открою двойные рамы,

Опрокинув кастрюльку. Что-то внутри сорвалось, или просто допето.

Иногда наткнусь случайно на пожелтевший листок рецепта

На ломкой хлипкой бумаге самого последнего сорта.

Ни слова не разобрать. Буквы латинские стянуты цепко.

Или дед нам письма оттуда пишет рукою своей нетвердой?

(Николай Кононов)

Так и у Сергея Надеева – портрет пустеющей памяти, жизни, сходящей на нет, старости, оставляющей после себя пачку ненужных бумажек:

Прислушайся: иглою патефона

свистит октябрь по склону небосклона:

пружина, диск, короткие щелчки…

Безлюден двор. Лишь на сырой скамейке

сидит старик в собачьей душегрейке

и теребит железные очки.

………………………………………………………

Он пережил ответы и вопросы —

пять-шесть имен осталось, папиросы

да невпопад досадные звонки,

квитанции на стершейся булавке,

размытый контур полусгнившей лавки,

воспоминаний щучьи позвонки

«И мы будем такими», – с грустью читается здесь между строк, и уже не между, а напрямую звучит этот вздох опять-таки в стихотворении Кононова – «Продают единые карточки»: «Видно, и я стану когда-нибудь тихим распространителем / карточек, абонементов, слов, словечек, стригалем зимних газонов, / стоять себе переминаться в пальто невразумительном… Или еще лучше – зазывать приезжих на экскурсии, / маленький-маленький микрофон обнимать губами, / посторонним голосом говорить всякие безобидные глупости. / О, как жить мало осталось, – вдруг понимаю ночами…»

Можно затеять спор, чьи старики и старухи лучше: те, образцовые, что в виде укора нам останутся «в Красной книге любви и природы», или те никчемные, жалкие, на кого мы со временем, должно быть, станем похожи сами. Мне, признаюсь, симпатичнее приведенные стихи Кононова и Надеева. Хотя бы потому, что в них переживается реальная беззащитность старости и наряду со страхом перед маячащей печальной перспективой присутствуют нежность, забота, гуманный долг опеки.

Но, как говорилось с самого начала, общий знаменатель волнует меня больше очевидных размежеваний. Обилие стариков и старух – заметная черта всей нашей литературы последнего двадцатилетия. Помимо идейных мотивов – возвращения к истокам, к памяти, тревоги по поводу разъединенности поколений и ожесточения нравов – здесь играют роль и более простые обстоятельства: люди собираются жить долго и проявляют к долгожительству понятный интерес. Поэты, будучи людьми, тоже рассчитывают не на метеорную судьбу Эвфориона, а на обычный ход лет и дней. Между тем в поэзии с этим связан не просто перевес одних сюжетов над другими, но трезвая антиромантическая линия, впервые, кажется, за весь двадцатый век набравшая такую силу. Романтические поэты подчеркивали свою принципиальную, так сказать, молодость, свою неразменную жизненную силу: «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!»; «Не возьмешь моего румянца – сильного – как разливы рек! Ты охотник, но я не дамся…» Они за эту вечно-мгновенную молодость и платили – известно как. Многие из нынешней поэтической генерации воспринимают жизнь как заранее исчисленный маршрут к старости, они ощущают первые кристаллики старения в костях, в крови. Упрекать их за это не приходится, тем более что прежний культ молодости, лишившись к настоящему времени творчески дееспособных фигур и влившись в массовую «молодежную» культуру, стал смотреться если не безобразно, то жалко. И все же: преданность своему назначению и его непредвиденным требованиям, верность Музе, которая, в сущности, одна определяет человеческую судьбу поэта, не позволяя рассчитать ее наперед ни в бурном, ни в размеренном варианте, – куда делось это чувство, это обстоятельство?

Вместе с разрывом этих уз, с утратой опыта призванности и невместимости творческих состояний в любую житейскую схему, короче, вместе с утерей представления о служении поэта затерялась и дорога к подлинной новизне.

3

Тут, думается, мы попадаем в ахиллесову пяту новопришедших поэтов. Нет сейчас упрека, который встречался бы таким яростным затыканием ушей и топаньем ног, как упрек в несамостоятельности и подражательности. «Авангардисты» как к боевым наградам относятся к тумакам и заушениям, получаемым в ответ на очередные «пощечины общественному вкусу», но не дай бог сказать, что все это «уже было». На страницах «Юности» Виктор Коркия, один из лидеров группы, иронически выписывая в столбик предъявлявшиеся ей в печати укоризны, располагает в знаменательной близости пункты «отсутствие новизны» и «нетерпимость к предшественникам»: дескать, до чего абсурдные претензии – сами видите, одна перечеркивает другую… Ну, а «традиционалисты» – те квалифицируют подобные упреки как подрыв классического искусства, к которому они себя приписали; коли для кого-то они не новы и не свежи, значит, отработавшей свое признается в их лице сама классика!

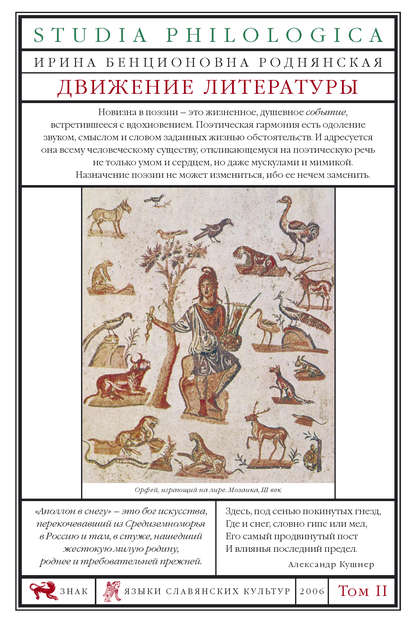

Между тем Большая Традиция – это русло потока, а не стоячий водоем, в воды ее, как и в воды жизни, нельзя одинаковым образом ступить дважды, хотя неразмытые берега обеспечивают ее определенность и ограждают ее чистоту. Не каждому таланту дано сказать «новое слово» в том эпохальном смысле, какой придавал этому выражению Достоевский, однако новизна – не черта «передовых» или «экспериментальных» направлений искусства в их отличии от всех остальных, а неотъемлемый признак любой состоявшейся творческой судьбы и даже любого состоятельного поэтического высказывания. Новизна в поэзии – это жизненное, душевное событие, встретившееся с вдохновением. Подлинно значительное внутреннее событие всегда дает о себе знать, включая и те случаи, когда ищет традиционные, более того – канонические способы выражения.

Не так давно поэт-«семидесятник» Юрий Ряшенцев упрекал на страницах «Литературной газеты» младших собратьев за то, что у них в плоть стиха никак не включены их индивидуальные «телесные» меты – походка, рост, жестикуляция, например. В этом замечании – часть правды, вернее, правда, криво, на мой взгляд, выраженная. Даже для того чтобы наложить на стих печать своей физической индивидуальности – этой наипростейшей новизны, – поэту нужно выбрать и построить себя духовно, как личность. Бас и шаг Маяковского («Мир огро?мив мощью голоса, иду…») – не только природные краски, но и духовные тона. «Трагический тенор эпохи» – сказано о Блоке жестко, быть может, узко, но опять-таки сказано это о духовном тембре его природного голоса, о совокупности внутренних событий.

Обновление искусства никогда не происходило и не происходит из ресурсов самого искусства, из стирания и смены приемов, как в свое время утверждали теоретики ОПОЯЗа. Здесь источником даже малого сдвига всегда является некое духовное сотрясение. Именно поэтому художественная культура бывает полна предчувствий, предвестий, невидимых событий, которые лишь погодя обретают ощутимые социальные формы.

Подражательность свидетельствует о бессобытийности, сколько ни напрягай при этом «задействованные» лирические сюжеты. Впрочем, у искусства есть и свои правила, они не позволяют открытого и наивного повторения пройденного, даже если источники вдохновенной новизны перекрыты. Тут уж в ход идут средства, помогающие выдать повтор за новинку. Пожалуй, главное из них – коллаж, такое объединение обрывков старого, чтобы композиция из вторсырья своими резкими диссонирующими эффектами внушала впечатление фантастичности и небывалости. Чаще коллаж ироничен, но сейчас я хочу привести примеры коллажа не совсем сознательного, претендующего не только и не столько на иронию, сколько на патетику, грандиозность.

Вот «спорный» поэт – Алексей Парщиков. Противники обвиняют его в безнравственном разложении и попрании тайны живого. Апологеты находят у него новый мифологический образ вселенной, где первобытная вера в безграничные метаморфозы вещей («все во всем») поднята на современную ступень научно-«всеземного» сознания. Лукавый интеллект способен вычитать из стихов, тем более неразборчивых, – разное. Поэтому доверюсь сначала слуху. На слух же первым делом обнаруживается великое множество заимствований, иногда интонационных, нередко – почти буквальных. Листая страницы публикаций Парщикова в коллективных сборниках, в «Юности», привожу попадающиеся примеры без нарочитого порядка:

Я обольщен жарой, Север спокоен, как на ботинке узел, —

это – узнаете? – реплика из Маяковского, их найдется много.

Как впечатленный светом хлорофилл,

от солнца образуется искусство,

произрастая письменно и устно,

и в женщине и в крике между крыл, —

это, рядышком, непроизвольно спародированная Ахмадулина, и как она сюда залетела?

А через воздух бесконечный

был виден сломанный лесок,

как мир наскальных человечков,

как хромосомы в микроскоп, —

это, конечно, наиболее повлиявший Вознесенский, это его «фактурные» уподобления, его красные словечки сравнений, не щадящие ни живого, ни мертвого.

В этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,

не найти ни моста, ни горы, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи

на любую из точек Вселенной, известной до дрожи, —

здесь отпечатался Иосиф Бродский, его романтический скепсис, его жесткая интонация.

Описание хоккея: «А там – в альбомном повороте, – / как зебры юные, – на льду / арбитры шайбу на излете / зачерпывают на ходу. / Стоит дремучая игра. / Членистоногие ребята / снуют и злятся…» – это калька «Футбола» из «Столбцов» Заболоцкого. Что источник другой образной цитаты: «Бегун размножит веером легко от бедер дополнительные ноги», – нужно искать опять-таки в «Столбцах», было уже замечено до меня. На той же, однако, странице мелькает антипод раннего Заболоцкого – ранний Пастернак:

Гонит в глазницы стеклам —

разбиться наверняка —

встревоженная и мокрая

зебра березняка.

твое тело еще нежней.

«Время больше уже не кара». Вот в чем дело. (А не в том лишь, что отпускные радости, став доступнее, чаще теперь попадают на перо.) Жизненное время карает – тем, что иссякает («Уже пришли за мной…»); выпадение из времени, даруемое простейшей и невиннейшей физической усладой, чем-то схоже с предполагаемым на авось загробным блаженством «в смутном краю, для которого нет и названья». Обделенность историческим временем рождает желание скинуть ношу времени личного, возрастного, «забыться и заснуть» – «но не тем холодным сном могилы».

Впрочем, старость и смерть все равно входят в эти стихи – чужая старость и смерть от старости. В потерю деда, бабки, в старческое одиночество и угасанье соседа, земляка, встречного всматриваются не только с естественным сочувствием и родственным состраданием, но и с выслеживающей пристальностью, словно примериваются к собственному концу. Тревога по поводу неблагополучного итога жизни, его мизерности, бесследности – вот что движет нашими авторами и усугубляет для них «метафизическую» загадку смерти. Иногда они показывают «правильное» расставание с жизнью (подразумевается: «как нам с вами уже не дано»). У Михаила Попова это выглядит так: «В масленке пожелтело масло, / сирень глядит из-за угла, / услышав, что свеча погасла, / в дому старуха умерла… В саду с кустов сорвалась стая / пернатых воробьиных брызг, / там ангел, душу поджидая, / присев, тайком крыжовник грыз». Этот слегка бестактный эффект с ангелом заостряется Николаем Александровым почти до пародии, невольной, конечно: «Помирала бабушка Фоминишна… / Перемыла избу и мостки, / проворчав коту: “У этих нынешних / все не тем путем, не по-людски”». / Повязав лицо платочком клетчатым, / ковыляя на сухих ногах, / прополола грядку с луком репчатым / и лукошки прибрала в сенях». После других предсмертных забот бабушки – о семье, о живности – «и взирал на бабушку с почтением / хмурый Спас из темного угла. / Бабушка вздохнула с облегчением – / и спокойно к ночи отошла…» Опять-таки у Виктора Лапшина «благополучная» смерть ранним весенним днем написана серьезней, умней, но с тем же заключительным нажимом – себе и «этим нынешним» в поучение: «Ласковой розовой ранью, / ради здорового духа, / тяжкую пыльную раму / выставила старуха… / Глаза-то… поголубели! / Радешенька бабка солнцу. / Внучонка – из колыбели – / и поднесла к оконцу… / Занавесь лихо вздулась, / стронулась дверь глухо. / Ахнула, пошатнулась… / И померла старуха.

Крепче прижала внука

И донесла до кроватки;

Без стука

Рухнула на лопатки».

Михаил Шелехов дает «старушечью», старческую тему общим и беглым планом, не смущаясь умильностью тона: «Я люблю вас, старушки-болтушки! / Добродушная стража подъезда… – восклицает он. – Безнадзорная память народа, / милый эпос, досужие слухи. / В Красной книге любви и природы / я нашел бы вам место, старухи!»

А вот план крупный, ближний – ближе не бывает:

Спрятана кровать, на которой дед умирал, только на этом месте

До сих пор чуточку холоднее и поэтому слегка тревожно:

Бесконечные лекарства, ночные вызовы «скорой», неосознанные жесты

Сухих рук, перебирающих простыню, как клавиши, осторожно.

Или перед тем, как умереть, надо терпеливо разучивать гаммы,

Агонизировать часами под наблюденьем участкового терапевта,

Усталого, безучастного? А потом я открою двойные рамы,

Опрокинув кастрюльку. Что-то внутри сорвалось, или просто допето.

Иногда наткнусь случайно на пожелтевший листок рецепта

На ломкой хлипкой бумаге самого последнего сорта.

Ни слова не разобрать. Буквы латинские стянуты цепко.

Или дед нам письма оттуда пишет рукою своей нетвердой?

(Николай Кононов)

Так и у Сергея Надеева – портрет пустеющей памяти, жизни, сходящей на нет, старости, оставляющей после себя пачку ненужных бумажек:

Прислушайся: иглою патефона

свистит октябрь по склону небосклона:

пружина, диск, короткие щелчки…

Безлюден двор. Лишь на сырой скамейке

сидит старик в собачьей душегрейке

и теребит железные очки.

………………………………………………………

Он пережил ответы и вопросы —

пять-шесть имен осталось, папиросы

да невпопад досадные звонки,

квитанции на стершейся булавке,

размытый контур полусгнившей лавки,

воспоминаний щучьи позвонки

«И мы будем такими», – с грустью читается здесь между строк, и уже не между, а напрямую звучит этот вздох опять-таки в стихотворении Кононова – «Продают единые карточки»: «Видно, и я стану когда-нибудь тихим распространителем / карточек, абонементов, слов, словечек, стригалем зимних газонов, / стоять себе переминаться в пальто невразумительном… Или еще лучше – зазывать приезжих на экскурсии, / маленький-маленький микрофон обнимать губами, / посторонним голосом говорить всякие безобидные глупости. / О, как жить мало осталось, – вдруг понимаю ночами…»

Можно затеять спор, чьи старики и старухи лучше: те, образцовые, что в виде укора нам останутся «в Красной книге любви и природы», или те никчемные, жалкие, на кого мы со временем, должно быть, станем похожи сами. Мне, признаюсь, симпатичнее приведенные стихи Кононова и Надеева. Хотя бы потому, что в них переживается реальная беззащитность старости и наряду со страхом перед маячащей печальной перспективой присутствуют нежность, забота, гуманный долг опеки.

Но, как говорилось с самого начала, общий знаменатель волнует меня больше очевидных размежеваний. Обилие стариков и старух – заметная черта всей нашей литературы последнего двадцатилетия. Помимо идейных мотивов – возвращения к истокам, к памяти, тревоги по поводу разъединенности поколений и ожесточения нравов – здесь играют роль и более простые обстоятельства: люди собираются жить долго и проявляют к долгожительству понятный интерес. Поэты, будучи людьми, тоже рассчитывают не на метеорную судьбу Эвфориона, а на обычный ход лет и дней. Между тем в поэзии с этим связан не просто перевес одних сюжетов над другими, но трезвая антиромантическая линия, впервые, кажется, за весь двадцатый век набравшая такую силу. Романтические поэты подчеркивали свою принципиальную, так сказать, молодость, свою неразменную жизненную силу: «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!»; «Не возьмешь моего румянца – сильного – как разливы рек! Ты охотник, но я не дамся…» Они за эту вечно-мгновенную молодость и платили – известно как. Многие из нынешней поэтической генерации воспринимают жизнь как заранее исчисленный маршрут к старости, они ощущают первые кристаллики старения в костях, в крови. Упрекать их за это не приходится, тем более что прежний культ молодости, лишившись к настоящему времени творчески дееспособных фигур и влившись в массовую «молодежную» культуру, стал смотреться если не безобразно, то жалко. И все же: преданность своему назначению и его непредвиденным требованиям, верность Музе, которая, в сущности, одна определяет человеческую судьбу поэта, не позволяя рассчитать ее наперед ни в бурном, ни в размеренном варианте, – куда делось это чувство, это обстоятельство?

Вместе с разрывом этих уз, с утратой опыта призванности и невместимости творческих состояний в любую житейскую схему, короче, вместе с утерей представления о служении поэта затерялась и дорога к подлинной новизне.

3

Тут, думается, мы попадаем в ахиллесову пяту новопришедших поэтов. Нет сейчас упрека, который встречался бы таким яростным затыканием ушей и топаньем ног, как упрек в несамостоятельности и подражательности. «Авангардисты» как к боевым наградам относятся к тумакам и заушениям, получаемым в ответ на очередные «пощечины общественному вкусу», но не дай бог сказать, что все это «уже было». На страницах «Юности» Виктор Коркия, один из лидеров группы, иронически выписывая в столбик предъявлявшиеся ей в печати укоризны, располагает в знаменательной близости пункты «отсутствие новизны» и «нетерпимость к предшественникам»: дескать, до чего абсурдные претензии – сами видите, одна перечеркивает другую… Ну, а «традиционалисты» – те квалифицируют подобные упреки как подрыв классического искусства, к которому они себя приписали; коли для кого-то они не новы и не свежи, значит, отработавшей свое признается в их лице сама классика!

Между тем Большая Традиция – это русло потока, а не стоячий водоем, в воды ее, как и в воды жизни, нельзя одинаковым образом ступить дважды, хотя неразмытые берега обеспечивают ее определенность и ограждают ее чистоту. Не каждому таланту дано сказать «новое слово» в том эпохальном смысле, какой придавал этому выражению Достоевский, однако новизна – не черта «передовых» или «экспериментальных» направлений искусства в их отличии от всех остальных, а неотъемлемый признак любой состоявшейся творческой судьбы и даже любого состоятельного поэтического высказывания. Новизна в поэзии – это жизненное, душевное событие, встретившееся с вдохновением. Подлинно значительное внутреннее событие всегда дает о себе знать, включая и те случаи, когда ищет традиционные, более того – канонические способы выражения.

Не так давно поэт-«семидесятник» Юрий Ряшенцев упрекал на страницах «Литературной газеты» младших собратьев за то, что у них в плоть стиха никак не включены их индивидуальные «телесные» меты – походка, рост, жестикуляция, например. В этом замечании – часть правды, вернее, правда, криво, на мой взгляд, выраженная. Даже для того чтобы наложить на стих печать своей физической индивидуальности – этой наипростейшей новизны, – поэту нужно выбрать и построить себя духовно, как личность. Бас и шаг Маяковского («Мир огро?мив мощью голоса, иду…») – не только природные краски, но и духовные тона. «Трагический тенор эпохи» – сказано о Блоке жестко, быть может, узко, но опять-таки сказано это о духовном тембре его природного голоса, о совокупности внутренних событий.

Обновление искусства никогда не происходило и не происходит из ресурсов самого искусства, из стирания и смены приемов, как в свое время утверждали теоретики ОПОЯЗа. Здесь источником даже малого сдвига всегда является некое духовное сотрясение. Именно поэтому художественная культура бывает полна предчувствий, предвестий, невидимых событий, которые лишь погодя обретают ощутимые социальные формы.

Подражательность свидетельствует о бессобытийности, сколько ни напрягай при этом «задействованные» лирические сюжеты. Впрочем, у искусства есть и свои правила, они не позволяют открытого и наивного повторения пройденного, даже если источники вдохновенной новизны перекрыты. Тут уж в ход идут средства, помогающие выдать повтор за новинку. Пожалуй, главное из них – коллаж, такое объединение обрывков старого, чтобы композиция из вторсырья своими резкими диссонирующими эффектами внушала впечатление фантастичности и небывалости. Чаще коллаж ироничен, но сейчас я хочу привести примеры коллажа не совсем сознательного, претендующего не только и не столько на иронию, сколько на патетику, грандиозность.

Вот «спорный» поэт – Алексей Парщиков. Противники обвиняют его в безнравственном разложении и попрании тайны живого. Апологеты находят у него новый мифологический образ вселенной, где первобытная вера в безграничные метаморфозы вещей («все во всем») поднята на современную ступень научно-«всеземного» сознания. Лукавый интеллект способен вычитать из стихов, тем более неразборчивых, – разное. Поэтому доверюсь сначала слуху. На слух же первым делом обнаруживается великое множество заимствований, иногда интонационных, нередко – почти буквальных. Листая страницы публикаций Парщикова в коллективных сборниках, в «Юности», привожу попадающиеся примеры без нарочитого порядка:

Я обольщен жарой, Север спокоен, как на ботинке узел, —

это – узнаете? – реплика из Маяковского, их найдется много.

Как впечатленный светом хлорофилл,

от солнца образуется искусство,

произрастая письменно и устно,

и в женщине и в крике между крыл, —

это, рядышком, непроизвольно спародированная Ахмадулина, и как она сюда залетела?

А через воздух бесконечный

был виден сломанный лесок,

как мир наскальных человечков,

как хромосомы в микроскоп, —

это, конечно, наиболее повлиявший Вознесенский, это его «фактурные» уподобления, его красные словечки сравнений, не щадящие ни живого, ни мертвого.

В этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,

не найти ни моста, ни горы, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи

на любую из точек Вселенной, известной до дрожи, —

здесь отпечатался Иосиф Бродский, его романтический скепсис, его жесткая интонация.

Описание хоккея: «А там – в альбомном повороте, – / как зебры юные, – на льду / арбитры шайбу на излете / зачерпывают на ходу. / Стоит дремучая игра. / Членистоногие ребята / снуют и злятся…» – это калька «Футбола» из «Столбцов» Заболоцкого. Что источник другой образной цитаты: «Бегун размножит веером легко от бедер дополнительные ноги», – нужно искать опять-таки в «Столбцах», было уже замечено до меня. На той же, однако, странице мелькает антипод раннего Заболоцкого – ранний Пастернак:

Гонит в глазницы стеклам —

разбиться наверняка —

встревоженная и мокрая

зебра березняка.